绘画中精神性的表达论文

2024-12-05 10:53:52 来源: 作者:dingchenxi

摘要:绘画作为一种艺术形式,不仅仅是一种视觉的表达方式,更是艺术家对内心世界、情感体验和人类存在的探索。在绘画中,精神性的表达是一个多样而丰富的主题,绘画艺术的精神性由人们的内心产生,通过作品来体现。

绘画作为一种艺术形式,不仅仅是一种视觉的表达方式,更是艺术家对内心世界、情感体验和人类存在的探索。在绘画中,精神性的表达是一个多样而丰富的主题,绘画艺术的精神性由人们的内心产生,通过作品来体现。在这个多元化的社会中,艺术的呈现形式也是多种多样的,这种精神性的追求显得更加重要。当人们在观看艺术作品时,各种优秀作品的精神性不断冲击着灵魂,使人们在观看的同时不断思考与探索。

一、精神性的理解

随着时代的发展演变,绘画在人文社会中所产生的影响更加具有前瞻性、引导性。同时,绘画的诉求观念也在发生变化,由对历史神话宗教转向对自然的客观反映与描述。对社会当代性话题的观念性表述,对自我与世界的认知进行现代化的语言表达途径,也对绘画创作在当代语境中提出了更多要求。但不论是对观念的思考、技术的锤炼或是对自我认知的探索,其中,绘画仍比以往更加注重精神性的传达与呈现。

美术创作和美术作品鉴赏属于人类精神领域的活动。绘画源自心灵的表达,通过视觉、知觉激发观看者的情感体验。与直白、浅显、空泛、概念化、表面化等绘画表达相反的,是委婉、深刻、具体的心性和情感。康定斯基认为艺术是心灵的活动,是绝少有人察觉的“心灵震荡”,是一种藏在自然形势下的心灵特殊状态。

二、精神性的来源及作用

作品中的“精神”主要有两个来源,一是未产生作品之前个人的思想与感悟,二是作品完成后作品自身传达的信息。前者是人们潜在的内心需求,它独立于作品本身,是人们拥有创作欲望的最初原因。这种内心需求的主要来源是人们日常生活中因琐事而引发的思想和情感,而后者负责将人们的思想、情感与观念传达出来,这时的作品成为人们精神的载体,精神依靠作品本身发出“声音”,从而传递给观众,但最终的落脚点仍然是精神本身。

三、作品的精神性

(一)表达精神性的思维方式

1.19世纪前的理性思维

在19世纪前的理性思维中,艺术创作往往遵循一定的程式化、设计化、线性叙事的规范。

这种程式化和设计化的创作方式源于古典主义和文艺复兴时期的传统,强调理性、均衡和对称,营造出一种井然有序、富有节奏感的视觉效果。人物造型也倾向于理想化和典型化,追求优雅、庄重的视觉效果。通过对理性美学的追求,使画面呈现出精心设计的视觉美感。

线性叙事也是这一时期绘画的重要特点。理性思维要求画家们构建出一种线性、连贯的故事情节。画家往往通过人物动作和情节安排,构建出一种连贯的故事情节,引导观者沿着既定的视线路径进入画面。这种线性叙事手法强化了画面的戏剧性和感染力,使得观者能够更好地理解和感受画中所表达的主题。

这种程式化的创作方式不仅体现了理性思维对艺术创作的影响,也反映了当时社会对艺术的期待和要求。最终创造出一种具有典型性和代表性的艺术形式,为后世艺术发展奠定了重要基础。在这个时期,艺术创作受到严格的程式化约束,遵循着古典主义和文艺复兴时期确立的理性美学原则。画家们在构图、色彩、人物塑造、绘画步骤等方面都必须遵循一定的规范和传统。

2.20世纪的非理性思维

20世纪,艺术创作逐渐摆脱了理性思维的束缚,转向了更加非理性和直觉的创作方式。这种非理性思维主要体现在即兴性、潜意识的表达以及随机性的运用。

艺术家开始更多地进行即兴创作,摒弃了事先精心设计的程式化构图。他们更注重捕捉瞬间的灵感和情感,通过自发的笔触和色彩表达来呈现内心的冲动和感受。这种即兴性打破了传统的线性叙事,使得艺术作品呈现出更加动态、开放、自由的形式。例如杰克逊·波洛克的滴洒画作,就是通过即兴挥洒颜料来直接表达内心潜在的情感波动。

20世纪初,达达主义和超现实主义者常常采用偶然性、自动性作手法,试图摆脱理性思维的控制,让创作过程更加自发和无序。这种随机性使得艺术作品呈现出更加开放、不确定的形式,挑战了观者的认知和审美习惯。例如阿尔普的作品《按照偶发规则排列的拼贴》,就是通过将纸撕碎随机挥洒来质疑传统艺术的定义。另外,超现实主义艺术家们还大胆探索了潜意识和梦境的领域,试图对内心世界和潜意识的探索,用艺术创作来表达无法用语言描述的情感和体验。

(二)作品精神性的表达方式

绘画致力于表达艺术家的情感和内心体验。艺术家通过绘画创作来抒发内心的情感状态,将个体的体验转化为可视化的形式。他们通过色彩、线条、形态、构图与多媒体等方式来传达情感的力量。这些形式元素的选择和组合,不仅仅是艺术家个人审美的体现,更是对内心世界和情感体验的直接表达。观者通过欣赏作品时的观察和体验,与艺术家的表达产生共鸣,从而深入理解作品所传达的精神性信息。

1.色彩

色彩在绘画中扮演重要的角色,它能够通过理性与非理性的安排产生影响观者的情绪和感知的能力,艺术家通过选择和运用它们来表达精神性。艺术家常常运用色彩的对比和调和来创造视觉冲击和平衡。对比色彩的运用可以营造出强烈的对比效果,使观者产生强烈的视觉冲击和情感体验。一些艺术家运用明亮、鲜艳的色彩来传达喜悦和活力,而另一些则选择暗淡、压抑的色彩来表达内心的忧伤和痛苦。相反,调和色彩的运用则可以创造出柔和和谐的氛围,让观者感受到一种平静和内心的安宁。

2.线条

线条在绘画中起到了连接和定义形状的作用。艺术家可以运用不同类型的线条,以表达情感和内在状态。康定斯基将线条分为直线、曲线和折线等类型,线条的类型可以直接影响观者的情感体验。例如,直线通常被认为是刚毅和决定性的;曲线则富有柔和性和流动感;折线则传达出一种紧张和不稳定的感觉。线的方向也有各自的象征意义。水平线常常传达一种平静和稳定的感觉;垂直线象征着力量和向上的运动;斜线则带来一种动感和不稳定感。

3.形态

形态指绘画中的形状。艺术家常常通过选择简化、扭曲与抽象的形状,创造出独特和引人入胜的艺术作品,来传达内心情感的复杂性和激发观者的联想和想象力。

4.构图

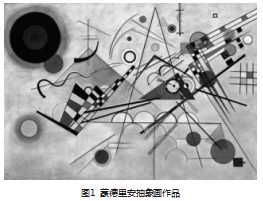

在构图方面,艺术家可以通过构图来创造出平衡或不平衡的视觉效果,进而传达精神性。有时,艺术家会采用对比鲜明的构图来表达冲突和张力,或者通过采用几何和对称性构图(常常采用金字塔式、黄金比例等经典构图法则)形成平衡、和谐的构图来传达宁静和内心的平和。(图1)

5.多媒体与技术的应用

随着科技的不断发展,绘画中也出现了多媒体和技术的应用。艺术家运用数字艺术、投影、虚拟现实等技术手段,将绘画与其他艺术形式相结合,创造出全新的精神性体验。通过这种方式,艺术家能够打破传统绘画的限制,创造出更具沉浸感和交互性的艺术作品。

(三)作品之外的精神性表达

1.主题的表达

在绘画中,艺术家会通过选择特定的主题来表达精神性。一些艺术家选择建筑、风景、静物、人物、身份、时间、场所等主题,通过对生命和存在的思考来表达内心的哲学。另一些艺术家则选择关注社会问题,通过对社会不平等、环境破坏等主题的表达来传达他们对社会现实的思考和反思。有些艺术家常常通过作品来进行内省和对存在的反思。他们探索个体与世界的关系、人类存在的意义以及生命的转变和不确定性。这种内省与存在的反思带给观众一种启发和思考的力量,引导他们重新审视自己的生活和存在。

2.符号和象征的使用

在绘画中符号是具有特定含义的图像或标志,而象征则是通过特定的形象或物体来代表更深层次的意义。这些符号和象征可能来自对生活、文化、科学与宗教的思考,以及个人潜意识与经验。通过这些符号和象征的运用,艺术家能够引导观众进入一个超越现实的精神层面,以一种隐喻的方式传递精神性的信息。

例如,在作品中“身体”常常被作为符号出现,在多数文化中,人体在艺术中是古老和重要的母题之一,贯穿从古至今。在艺术史上,人体有时被用来象征一些将身体视为有形实体的观念,比如性和死亡的观念。在近现代,艺术家通过描绘和变形人体,解构和重构人体,探索关于性别、自我认同和社会身份等主题。

四、观者的参与与解读

当代绘画中的精神性表达要求观者积极参与和解读作品。艺术家通过创造开放性的作品,留下一定的解释空间,以便观者能够根据自身的背景和经验进行个人化的理解。观者的参与使得艺术作品获得了更多的维度和意义。观者可以在观赏作品时思考艺术家所传递的精神性信息,并将其与自身的情感和体验联系起来。这种参与与解读的过程使得绘画成为一种与观者之间建立联系和对话的媒介。

五、结语

艺术家通过作品本身的色彩、线条、形态、构图、多媒体与技术的应用形成对主题、符号和象征的表达,将其精神性、内心世界、情感体验和对人类存在的思考呈现给观众,引发了观众的共鸣并促使他们对生活、社会和人类存在的问题进行思考和探索。所以,绘画不仅仅是一种艺术形式,一种对人类精神世界探索和传达的方式,更是一种文化和社会的反映。以此,艺术家和观众之间建立了一种对话和共鸣,共同探索人类存在的深层次和精神的世界。

然而,精神性的表达在绘画中也面临一些挑战和争议。由于艺术的主观性和多样性,不同的观众会对作品的精神性有不同的理解和感受,从而引发了对精神层面的共鸣和思考,促使他们重新审视自身和社会。此外,绘画中的商业化和市场化也可能对精神性的表达产生一定的影响,一些艺术家可能为了迎合市场需求而偏离了原本的创作初衷,使作品的精神性受到一定程度的削弱。艺术家需要在此背景下保持创作的真实性和独立性,由此,绘画中的精神性表达才能持续发展并发挥其深远的影响力。