从对称性的角度浅析管弦乐《春节序曲》论文

2024-11-30 16:08:22 来源: 作者:liziwei

摘要:作为音乐的欣赏者,尤其是在听旋律性较强的音乐时,我们会不由自主地产生音乐期待,会从主观上构思音乐的下一步发展,这是音乐美育功能的体现。而这种期待很多时候是期待一种平衡,这种平衡恰恰可以通过音乐的“对称性”来体现。本文将以管弦乐《春节序曲》为例,从不同的角度分析乐曲中的“对称性”。

摘要:作为音乐的欣赏者,尤其是在听旋律性较强的音乐时,我们会不由自主地产生音乐期待,会从主观上构思音乐的下一步发展,这是音乐美育功能的体现。而这种期待很多时候是期待一种平衡,这种平衡恰恰可以通过音乐的“对称性”来体现。本文将以管弦乐《春节序曲》为例,从不同的角度分析乐曲中的“对称性”。

关键词:《春节序曲》;管弦乐队;音乐对称性

《辞海·禾部》曰:“股一熟为年,故亦谓年为稔。”《尔雅·释天》云:“载,岁也。夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐曰载。”春节,是中国四大传统节日之一,是与阳历“元旦”对应的夏历正月初一,是一年的第一天。关于春节,《中国风俗辞典》春节词条解释为:“俗称新年,中华民族最隆重的传统节日。即夏历元旦(正月初一)”。

《礼记》《乐记》曰“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚羽旄,谓之乐。”其意为:大凡声音的产生,都是出于人类有能够产生思想感情的心。人类思想感情的变化,是外界事物影响的结果。受外界事物的影响,人的思想感情产生了变动,就会用“声”表现出来。声非一种,其中有同有异。不同的声音互相配合,因而产生变化;变化形成一定的规律,就称之为音律。排比音律成为曲调,并配以干戚和羽旄,这便叫做“乐”。据《周礼·春宫·大司乐》载:“凡六乐者,文之以五声,播之以八音。”意为商周时代的六代乐舞,在音乐构成上以五声音阶为基础,用八种类型的乐器组合来演奏。这种演奏形式可以说是我国民族音乐合奏形式的开端。

“对称性”与“黄金分割”是艺术家最常用的两种比例关系。笔者认为“对称性”与“二元性”有着密不可分的关联。不同时期对“对称性”的认识是不一样的,例如在古典主义时期,海顿与莫扎特的作品中我们会看到的“对称性”更多是通过“方整性”来体现的;浪漫主义时期的美学家则认为:“对称性意味着静止与束缚……”

一、创作背景

《春节序曲》是由李焕之先生在陕北地区采风时所创作。起初是与舞蹈家戴爱莲老师合作创作舞蹈作品《春节》,但事与愿违,李焕之老师后将采集整理的素材进行了再次创作,因而有了《春节组曲》。《春节组曲》又称《春节》,其中包括《序曲—大秧歌》《情歌》《盘歌》《终曲—灯会》四个部分。后来《序曲—大秧歌》常常以《春节序曲》为名多次在我国新年音乐会上上演,成为家喻户晓的一部经典之作。

现今大型民族管弦乐队之成立可追溯至上世纪20年代“大同乐会”开启了中国民族管弦乐队的探索之路。它注重于传统乐器的改良和继承,探索了新型民族管弦乐队的创建,是拥有32人编制的民族乐队,基本上分为吹、拉、弹、打四组。1932年,秦鹏章加入了大同乐会,后担任了乐务主任。为了组建中国的民族管弦乐队,秦先生专门给这支乐队指挥与训练,并移植改编了大量的民族乐队作品,如:《金蛇狂舞》《春江花月夜》等。1952年,彭修文被调到中央广播民族乐团,为了建立中国民族管弦乐队,彭先生参考了西方的古典音乐、声学、乐队编制、乐器制作标准和配器法,他所组建的乐团可说是在中国20世纪中叶最有代表性的乐队形式。

如今管弦乐队由四个乐器组构成,分别是木管乐器组、铜管乐器组、弦乐器组、打击乐器组,每个乐器组所呈现出的音色是大不相同的。木管乐器组大部分由长笛、双簧管、单簧管、大管组成,在《春节序曲》中还加入了短笛,在音乐中,木管乐器组常常负责演奏抒情片段;铜管乐器组由小号、圆号、长号、大号构成,其音色更加丰厚有力,适合演奏辉煌的片段;弦乐器组包含小提琴、中提琴、大提琴与低音提琴,其中小提琴组通常会分为第一小提琴和第二小提琴,在管弦乐队中弦乐器组的规模是最庞大的人数最多,它在音色统一的前提下音域最宽,是乐队的基础;打击乐器组会根据不同的乐曲进行乐器的取舍,乐器样式最多,能够提供丰富的节奏元素。

二、横观《春节序曲》的音乐对称性

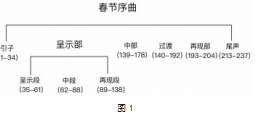

该乐曲的曲式结构为带有再现的复三部曲式。由“引子-首部(呈示部)-中部-过渡-再现部-尾声”组成。其中,引子可以分为两部分,首部包括呈示段、中段与再现段,如图1所示。

(一)乐句

1、引子(第1-34小节)

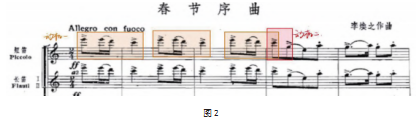

可以分成两个部分,第一部分以三个前八后十六加一个四分音符这样的三度组合动机展开,如图2所示,主要采用点状织体,和声一直保持在C大调的主和弦上,在第八小节处变换成同主音小调的主和弦,随后又回到大调的属上,开放式结束引子的第一部分,烘托一片鞭炮齐鸣的氛围;第二部分继续沿用前八后十六的动机,同时旋律则将第四小节主音到下方属音的第二个动机,进行对称,变为属音到上方主音,以线状织体为主,与第一部分相对应,采用完满终止。

2、呈示部主题(第35-50小节)

呈示段主题由8+8两个乐句构成,形成了方整性收拢式终止结构。根据音乐进行,仅从16个小节来看,第一乐句中前四小节与后四小节形成同头异尾,分别结束在属和弦与主和弦上,形成对称性。前者由角音经过商音模拟下拨音装饰到达徴音,后者则由角音通过商音的拨音到达宫音。随后进入第二句,反复第一乐句,与之不同的是,在第49小节处不再由角音向下级进,而是以商音为轴向下镜像形成在五声音阶内的上行摸进,结束在角音。

(二)乐段

1、呈示部中的呈示段(第35-61小节)与再现段(第89-138小节)

(1)呈示段(第35-50小节)的发展运用了两个主要材料,材料一是引子的动机一、动机二的结合体,前八后十六变为小附点的节奏,保留属音到上方四度主音的进行。以线状织体为主,用长笛和单簧管演奏主旋律。乐句之间的连接采用了“鱼咬尾”的手法。再现段(第89-96小节)是呈示段的压缩,前两乐句在主题的基础上进行了加花变奏,小附点的节奏型在五声调式内丰富为十六分音符以及大切分。以点状织体为主,用小提琴与中提琴演奏主旋律。

(2)呈示段(第51-61小节)与再现段(第99-100小节)形成鲜明的对称性,在旋律压缩的基础上,由原来的交替演奏,转变为齐奏,音色效果从之前的单一音色转变为了复合音色。呈示段中这几个小节是长笛与第一提琴为主奏乐器,应答式呼应进行;再现段是以小提琴和中音提琴为主两小节后加入短笛与长笛。

2、呈示部与再现部(第193-204小节)

再现部出现了全曲的第三次高潮,调性回归在主调C大调上并且做完满终止。他并不是完全模仿呈示部,或者说是在呈示部的基础上发展,而是再现了首部中的再现段,与之形成了对称性。

3、中部(第139-178小节)

乐曲中部内部可以分成对称的两部分,第二部分是对第一部分的重复,第一部分又可以分为两部分,分别结束在F大调的属和弦与主和弦上,经过短暂的圆号与大管的对位过渡,转入A大调进到第二部分,同样使用铜管乐器小号进行连接。

三、纵观《春节序曲》的音乐对称性

“音乐是流淌的建筑,建筑是凝固的音乐”音乐艺术与建筑艺术之间有着密不可分的联系,并且存在许多相通之处,又因笔者在专业实践中面向的是具有空间性的乐队,因此选择这一点结合专业展开陈述。

在宗白华先生的《美学散步》中写道“我们见到音乐和建筑和生活的三角关系。生活的经历是主体,音乐用旋律、和谐节奏把它提高、深化、概括,建筑又用比例、均衡、节奏,把它在空间里形象化。音乐和建筑里的形式美不是空洞的,而是最深入地体现出心灵所把握的对象的本质。就像科学家用高度抽象的数学方程式探索物质的核心那样。”在书中,作者讲述了古代希腊传说歌者奥尔菲斯的故事,音乐结束但旋律与节奏却凝而不散,德国浪漫派文学家将其总结为“建筑是凝冻着的音乐。”19世纪音乐理论家和作曲家姆尼兹·豪普德曼称之为“流动着的建筑”;在近代法国诗人梵乐希写的故事《优班尼欧斯或论建筑》中,将建筑赋予音乐的生命。

从古至今,音乐在不断地受到环境影响而发生改变,夏商时期本土内陆音乐的摸索,周代礼乐制度的出现,再到后来受丝绸之路的影响音乐开始形成了大融合的局面,随着盛唐繁荣景象的出现,音乐发展也逐渐到达巅峰时期。受到环境影响的不仅仅只有音乐,建筑也是如此。对此,笔者结合管建华先生的著作《中国音乐审美的文化视野》将两个不同时期的音乐与建筑进行对比整理。如下所示:

(一)周朝的礼乐与建筑

乐队:王的乐队可以排东西南北四面,诸侯的乐队排三面,卿和大夫的乐队排二面士的乐队则排一面;王的舞队由8人1行,以8行组成64人的舞队,诸公的舞队由6人1行,以6行组成36人的舞队,诸侯的舞队4人1行,以4行组成16人的舞队。此外,周朝制定的雅乐,集当时音乐之大成,也可算得上是中国古代音乐的第一个里程碑。从周代雅乐的运用上也可看出礼乐制度的特点。雅乐:(1)六代之乐,指六种规模宏大的典礼音乐,包括黄帝时代的《云门》、尧时代的《大咸》、舜时代的《大韶》、禹时代的《大夏》、商时代的《大》、周时代的《大武》;(2)房中乐,侍奉帝王的音乐,由后妃歌唱的民间采集的诗篇,用琴瑟伴奏;(3)诗乐,帝王从这些各地采集的诗乐中了解民情风俗和政治教化得失,其中一些民歌经过修饰而被采用,作为与典礼配合的诗乐(周朝有采集歌谣的专职官员和掌管音乐的太师)。

住宅:按等级分别称为宫、府、邸、公馆、第、宅、家,不同等级的建筑在间架、高度、彩画、装饰上都有规定。在一组建筑中,正、倒、厢、耳、门、厅、廊、偏各房也有等级。坟园:占地面积、坟丘的高度、墓碑的形制,以至棺樟祭器等等,也有严格的等级制度违者会受到严厉的惩罚。

(二)唐代的宫廷音乐与建筑

燕乐大曲:歌舞音乐的全盛时期的标志,燕乐包括七部乐、九部乐、十部乐和各类歌舞大曲、声乐、器乐音乐等。燕乐中比较重要的有以下三种:《破阵乐》《庆善乐》《上元乐》。根据表演的方式分为《立部伎》八部和《坐部伎》六部。《霓裳羽衣舞》:唐诗人白居易的诗篇《霓裳羽衣歌》对此有详尽的描述。全曲分散序、中序、曲破三部分:散序为乐器演奏,无歌无舞;中序始有拍,亦名拍序,且歌舞;曲破为全曲高潮,繁音急节,声调铿锵,结尾时节奏放慢。

唐代建筑风格的特点是气魄宏伟,严整而开朗。在建筑物上没有纯粹为了装饰而加上去的构件,斗拱大而简练,很有力度,整个造型在雄浑中显出和谐之美。此外,色彩也简洁明快,屋顶舒展平远,门窗朴实无华,给人以庄重大方的感受,这是宋元明清建筑中少有的特点。

将音乐与建筑艺术的结合放于《春节序曲》中,我们不难发现二者的关系密切,音乐并不局限于音符,乐队的演绎将音符放置于空间之中,由远及近、由近及远的空间体验感印证了“音乐是流淌的建筑,建筑是凝固的音乐”。

在此,回顾《春节序曲》的曲式分析图,从图中可以清晰地看到乐曲通过引子进入呈示部的比重最大,又有呈示部内容发展得到中部、再现部。由此我会联想到,在我们常见的居民楼格局中,入户经过玄关进入客厅,客厅的四面八方分别对应卧室、厨房等其他活动空间。将平面乐谱放在立体空间中,通过思维模式的转变,我们会看到不一样的音乐结构。

1、木管组与弦乐组

第22小节弦乐组第一小提琴与第二小提琴用前八后十六的节奏型,级进的旋律进行方式,展开一小节先下行后上行的旋律线;随后,紧接着木管组短笛与长笛进入,以小字三组C为对称轴,向上方镜像,与弦乐组对称,展开一小节先上行后下行的旋律线;第24小节是第22小节的重复,第25小节则在第23小节的基础之上加入了第一第二小提琴以及中提琴,推进旋律。

进入中部(第139小节)后,双簧管的solo让人眼前一亮,第一句结束在宫音,第二句结束在徴音,第三句结束在角音,最后一句结束在徴音;随后旋律更换为弦乐组的中提琴,进行了第八度的重复。双簧管与中提琴的不同音色构成了鲜明的对称性。在空间上,管乐声部集中在乐队中后方,而距离观众最近的声部是弦乐声部。从139小节开始,剔除打击乐声部,在空间上旋律声部逐渐由远及近,伴奏织体则由近及远,在空间视觉上形成远近对称。

2、木管组与铜管组

中部第一部分与第二部分的衔接处,即第159小节与160小节。一直以伴奏织体呈现的铜管组在这里有了圆号的旋律solo片段,沿用动机一后十六的节奏型,大二度级进上行又立马回归保持四分音符加八分音符的时值,其音响效果与上拨音有异曲同工之妙,再重复一次。随后将旋律给到木管组大管的手上用不同的音色完全反复一遍。前者使用中强的力度,后者则使用中弱的力度,均呈现减弱的趋势,既统一又对比,达成音乐的对称性。

仔细观察乐队座位分布图,我们可以看到大管与圆号,在空间上左右对称,那么可以想象,置身于观众中,我们在听到左手方向的旋律之后,相对应在右手方向传来不同音色的相同旋律,在空间视觉上同样存在“对称性”。

3、弦乐组与铜管组

在中部与再现部之间有十四个小节(第179-192小节)的连接,这部分要求用快板的速度演绎,继续沿用动机一,使用铜管组圆号的音色,在G调上继续使用前八后十六的级进模式,同样反复一遍,占用了四个小节。随后用弦乐组与之形成对称,在关键音高不变的情况下,转换为级进下行,同时使用弦乐器组特有的震音技法。前者强调吹管乐器的音头重音,“强”的力度;后者则凸显音乐的流动性,出现了跨小节连音线,力度要求为“弱”。又一次印证了音乐的对称性。

4、打击乐组内部(第213-220小节)

从第213小节开始,乐曲进入尾声阶段,旋律由高音乐器演奏。打击乐器在这一段丰富起来,以两个小节为一个单位进行反复。第一小节小鼓演奏均匀的十六分音符,强调每一拍的重音;小钹配合着小鼓演奏四个八分音符,与之对齐同样强调重音;第二小节小鼓的节奏型发生细微的改变,由原来的两组十六分音符变为一组十六分音符加前八后十六的组合,出现了一个十六分时值的空隙;这一小节另一声部的打击乐器丰富起来,除了小钹之外,加入了定音鼓、大钹、大鼓和钹,将四个八分音符缩减为两个,位于第一拍的后半拍和第二拍的前半拍,并且重音位置随着其他打击乐器的律动发生改变。这两个小节内部便形成了对称性,之后跟随乐句进行重复,宏观上也可以看到对称性。

结语

通过对《春节序曲》片段的分析,可以发现,乐段与乐段、乐句与乐句、不同乐器组之间以及乐器组内部,不论宏观还是微观都能看到音乐与空间的对称性。笔者认为音乐的“对称性”可以从镜像逆行、对比与统一、完全重复等方面体现,反馈在空间中也可以从这些方面体现出来。音乐艺术与空间艺术是有相通之处的,时代背景的变化会同时影响着众多艺术,因此在理解欣赏某一门艺术的时候可以将其与其他艺术相结合,也许会发现更多艺术的魅力。同时在艺术创作过程中如果可以将艺术融合也考虑在内,或许会有更多更加优秀的作品出现。既满足了听众对乐曲进行的期待,也会满足观众的视觉期待,这也是作品从创作至今一直被大众群体百听不厌的原因之一。

参考文献:

[1]叶大兵,乌丙安.中国风俗辞典[M].上海辞书出版社,1990:60.

[2]徐正英,常佩雨译注.中华经典名著全本全注全译丛书:周礼(全二册)[M].中华书局,2014年2月,春官宗伯第三·大司乐。

[3][德]H.魏尔,钟金魁译,.对称[M].商务印书馆,1986:13.

[4]张金才.音乐与建筑的美学共鸣[J].工业建筑,2023,(07):245.

[5]宗白华.美学散步[M].上海人民出版社,1981:193.