琵琶曲《金色的梦》曲式结构及演奏手法分析论文

2024-10-24 12:09:21 来源: 作者:dingchenxi

摘要:《金色的梦》创作于1997年,是刘德海先生“田园篇”系列中的最后一首作品,乐曲结构新颖,旋律神秘,采用多种独特的技巧,表现了恬淡、宁静又充满童趣的朦胧梦境。

《金色的梦》创作于1997年,是刘德海先生“田园篇”系列中的最后一首作品,乐曲结构新颖,旋律神秘,采用多种独特的技巧,表现了恬淡、宁静又充满童趣的朦胧梦境。作品中有对梦境的抽象描写,也有对梦境中自然景物的写实刻画,充满对“田园”的哲思,是对“田园篇”的总结升华。在创作“田园篇”之前,刘德海先生已经改编和创作了大量的经典琵琶曲目,“田园篇”的创作完美诠释了作曲家本人的思想“音乐最终追求的是一种‘水滴镜湖’的美”。

《金色的梦》部分音乐素材来源于传统音乐《瀛洲古调》中的《蜻蜓点水》《鱼儿戏水》,在保留精髓的基础上,融入了新的创作理念和技法,音乐形象生动活泼,充满美好的趣味,描绘了独特的音乐梦境。该乐曲中,刘德海先生将西方弹拨乐反弹技法与大提琴大指按音技法创新融合在琵琶中,拓宽了琵琶演奏的音色,为“田园”增添了许多趣味。

一、曲式结构分析

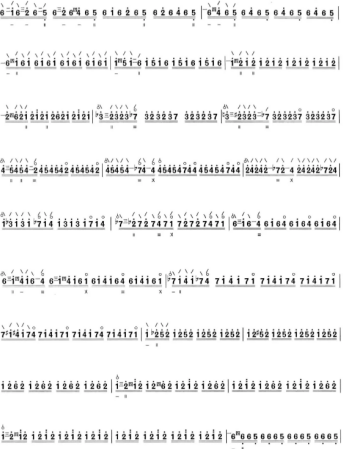

本曲具有“新古典”的风格,在曲式结构上采用自由多段体,没有明显的段落提示与标记出现,这种结构在琵琶作品中是较少出现的。主要分为三大部分八个段落,描述了梦境、梦幻、梦影、梦呓、梦醒的过程。

第一部分仅有A段,为E大调慢板,以自由的四分音符为主题动机,采用传统的“鱼咬尾”写作方式。二弦的音乐主题低沉,10小节之后主题相似的结构,形成对比乐句。第21小节开始,泛音装饰音的加入为B段快板做铺垫。

第二部分转换到A大调,音乐明朗,梦境渐深;B段开始通往美好梦境路途中奇异的风景;C段以轻盈跳跃的演奏连接两个乐段;D段充满童趣的中板音乐主题,配合附点节奏;E段为中板,是本曲的高光乐段,灵动轻巧。

第三部分使用E大调,F段以中慢速起板,G段再一次进入规整的节奏中,空弦音弥补节奏型,形成一种“紧打慢唱”之感。H段为尾声,快速夹弹再现B段音乐材料。

二、演奏手法分析

(一)第一部分—朦胧梦境

第一部分是音乐的开始,也是音乐意境的铺设,谱面特别标明使用单弹的方式,追求音色的统一,打造古朴幽静的入梦氛围,带有宗教的庄严之感;略自由的速度配合呼吸又使音乐不过于严肃沉闷的完成本段的音乐演奏。在演奏A段时要注意左手的保留音与轻揉,使声音与情绪延续,不产生声音断了的感觉;右手小关节以发力为主,声音有弹性不死板。实音与泛音进行摭分,右手大指和食指的音量平衡,实音不过分突出。第8小节到第9小节同指换音要贴品行韵,气息连贯;第10小节转一弦之后可以略积极,音乐流动性增强。

泛音装饰音清晰明亮,平时的练习中要关注右手虎口打开与小关节的高度灵活性,声音应圆润发出。要控制实音的音量,破坏音乐的平衡性。在指甲抵弦的特殊音效中渐慢渐弱,一下一下拨开云雾,平稳地顺接到泛音,气息下沉但意蕴不断,为B段的快板做准备。

(二)第二部分—入梦至梦境渐深

B段入梦使用两根弦快速夹弹的技巧,音符密集,持续时间长,对音乐流动性要求高。左手高音区换和弦并加入大指摁弦难度大,非常考验演奏者的基本功。一般的曲目选择单旋律在一根弦上进行夹弹,此曲使用“弹一”“挑二”交替进行,一弦的高音与二弦的中音形成鲜明对比,不规则重音增强涌动感,泛音的加入增添乐曲的朦胧色彩。右手虎口需要保持稳定,手腕及后三指放松,过于紧绷则会影响提速与大指跨弦;左手注重指力和力指训练,保证音质的稳定,左手换音要注意眼快于手,提前看准下一组音的位置,做到和声变换准确;音乐的律动方面,以一个和声或两个和声为一组,进行“枣核式”的强弱变化,强调高音和泛音。

在快速夹弹中,容易出现大指、食指力度不均匀的问题,此时要强化训练大拇指的力度和独立性,解决“瘸腿”问题,使音乐力度统一且富有弹性,演奏出轻巧灵动的乐段。

一弦与二弦的交替演奏产生了音色的差别,营造出似虚似实的云雾,像进入桃花源的必经之路“初极狭,才通人”。刚开始的二度与三度进行是进入梦境的前真真假假的联系,不和谐的模进像是入梦途中只存在于梦境中新奇的“不合理”事物,最后的泛音才是梦境的开始。

C段为效果段,承上启下,运用反弹、泛音、带有快速装饰音的特殊音效,以“虚有”的音乐描绘“写实”的场景,梦境中有蝉鸣,有蛙叫。在演奏中,正弹的声音给人感觉圆润、柔和,反弹则干瘪、清脆。反弹注重手指的力度,发音要坚实、有力,在“蝉鸣”句中要注意大拇指泛音的力度与质量,食指可以稍侧峰触弦增加音量,左手充分立指,确保不误碰弦导致有杂音不干净,该句要处理至轻松幽默。第72小节开始的四句和声性泛音展现梦境的甜美,应轻巧控制发音,营造灵动琉璃一样的音色。

D段前4小节为一个乐句,采用相同的弹挑、剔挑指法,规整的四十六加双八的节奏型,相似的音程模进,打破单一的质感,凸显了童真童趣,尤其是第二组音增加的变音,表现了孩童的顽皮。第79小节作为衔接,可做渐慢处理,另起小气口引入下一句。

音乐主题引入的两句音乐材料具有强歌唱性,且旋律由大拇指掌控,分弦中大拇指的音量及左手行韵、保留指非常重要,为了增加俏皮感也可以给一些音头加一个下滑音,如第82小节第一拍的D音。在上下两句音乐材料非常相似的情况下还应强调谱面出现的变音,还原F做重音,以强调音乐幽默的色彩。第106小节的弱拍起又是一个衔接句,像田野里水池边此起彼伏的蛙叫,同样需轻快处理。

E段起是全曲一个精彩的高潮部分,反弹与泛音结合,以泛音模仿雨滴,描绘淅淅沥沥的小雨到雨势转大又慢慢停止的过程,展示了一个晶莹剔透的梦境。第116~133小节为第一层次,泛音、装饰音模拟雨滴落在树叶、落在地上的声音,这个层次还有连续的实音分弦,是相对实在的层次;第134~150小节表现了雨势渐强,本段全为相把位的泛音,泛音饱满清脆有延音,配合反弹技巧,描写雨水滴落在已经形成的小水洼中,孩子们在雨中奔跑嬉戏;第151~173小节,四弦实音与泛音相比变得厚重有分量,再一次出现有幽默感的装饰音,雨渐渐停下,田园中的动物们重新露头鸣叫。反弹与泛音的音色是本段的重点,需要轻盈均匀的触弦,左右手恰到好处的配合。左手横摁泛音角度不能偏移,打完最后一个泛音要快速抬手保证泛音的延续。

(三)第三部分—交织梦醒

F段以轻柔朦胧的长轮起板,挑四弦像是母亲轻拍哄睡孩子,演奏此句时力度不宜过大,轮速配合情景由慢渐快再渐慢,铺设沉静温馨的音乐氛围。拉弦柔美婉转,揉弦舒展,弹挑音色清亮,富有诗情画意。泛音琶音颗粒性强,表现风吹湖面的水波,三组琶音,一层一层散开,可在速度与力度上区分处理。

G段节奏再次进入规整,是对F段的加花处理,二弦作为一弦旋律的补充,插入一弦的旋律中,使音乐变得更积极跳跃,演奏柔和,一弦二弦音色对比,产生虚实之感。高低音区的大跳生动活泼,旋律和谐,刻画水面波光粼粼、浮光跃金,高音似远方的水面,低音似近处的水面,以音的距离来巧妙表现地理位置的远近,二弦和左手打带的加入增添闪烁感,展示“金色”的梦境。

H段作为尾声,包含两个层次。第246~262小节回归平静,用滚奏的手法再现这段主题,“弹一挑二”进一步表现虚虚实实,现实与梦境逐渐交织,在梦中找寻内心宁静,此处情绪不要有太大的起伏。第263~272小节为第二层次,再次回到快速夹弹,梦境越来越虚幻,不协和的和声营造不安的气息,像浓雾蒙蔽视线,在重复高音快速打音中挣扎醒来,在渐慢中慢慢宁静,以泛音收束美好的梦境。

不和谐音程和在高音区快速打弦,像挣扎中渐渐醒来,音乐在泛音的余韵中消散。听众也从刘德海先生打造的金色的梦中醒来,留下无限遐想。

三、艺术特点与创新之处

(一)艺术特点

1.优美柔和细腻恬静

“技法易编,气氛好造,寻觅一条感人肺腑的旋律难上加难”,《金色的梦》音乐语言细腻,旋律清新不刻意雕琢,拥有田园安宁自然的氛围。

2.生动活泼的景物描绘

乐曲巧妙地运用多种琵琶演奏技巧,如反弹、泛音、打带等,细致生动描绘了自然景色,令听众仿佛置身景色宜人的田园之中。

3.音乐表现力丰富

曲目在表现手法上丰富多样,有细腻的情感抒发,也有诙谐幽默的童趣表达,刘德海先生对音乐画面与音乐情感精妙把握。

(二)创新之处

1.作曲技法与演奏技法的创新

传统的琵琶注重横向旋律发展,此曲中作曲家有意识地将琵琶的和声放于主要地位,创作了大段的和弦分解和声模进,让音乐在和弦中行进。作曲家大胆融入西方不和谐音程,为梦境增添神秘性,将传统的琵琶语汇与新的琵琶语汇相结合,探索了琵琶演奏的可能性,丰富了琵琶演奏的表现力。

2.哲学理念的融入

作品中蕴含作者“返璞归真”的田园思想,通过音乐传达其对自然的向往、对童趣生活的追求哲思,使音乐超越了单纯的音乐层面,具有深远的艺术价值。

3.结构与形式的探索

曲式上突破传统的音乐结构,大胆与西方音乐结构相结合,包含了更为复杂的段落设计,以及对主体深度的发展与变奏。

4.超现实主义思维的运用

《金色的梦》突破传统民族音乐的写作手法,不单纯描绘人或事物,用音乐打造了一个完整的、理想化的自然世界。

四、结语

《金色的梦》蕴含着丰富的情感与意境,不仅展现了刘德海先生精湛的琵琶技艺、高超的创作技巧,更深层次传达了他对自然美、生活美以及对内心世界的感悟。刘德海先生在作品中增加了哲学思想,诠释了清新绮丽、诙谐灵动的风格。这不仅要求演奏者拥有高超的演奏技艺,还需要演奏者深刻理解作品背后的文化内涵和精神意蕴。刘德海先生通过《金色的梦》等作品不仅推动了琵琶音乐的发展,也为后世留下丰厚的艺术财富。