从《黄河》协奏曲中追寻钢琴创作的中国化论文

2024-10-14 14:42:21 来源: 作者:dingchenxi

摘要:我国的器乐民族化创作历史悠久,但是在钢琴领域和交响乐队方面的创作时间尚短,在近百年的时间中,我国的音乐家、作曲家不断地尝试探索,运用西方的作曲技术结合中国的民族文化进行融合发展,将独特的民族精神和时代变迁融于作品当中。

摘要:我国的器乐民族化创作历史悠久,但是在钢琴领域和交响乐队方面的创作时间尚短,在近百年的时间中,我国的音乐家、作曲家不断地尝试探索,运用西方的作曲技术结合中国的民族文化进行融合发展,将独特的民族精神和时代变迁融于作品当中。在建国之后,《黄河大合唱》是革命抗战时期的有感而发,也是一次成功的经典之作;协奏曲《黄河》是将这一大型的声乐套曲改编为钢琴与乐队协奏的大型器乐套曲形式,在创作实践中,体现了我国作曲技术的进步,反映了中国化的探索印记,也是一部成功的经典之作,为今后的钢琴中国化的发展奠定了基础,提供了宝贵的经验。

关键词:黄河;协奏曲;钢琴创作;中国化

引言

抗日战争时期1938年11月武汉沦陷之后,我国现代著名诗人光未然带领抗敌演剧三队东渡黄河的途中,深切感受到了黄河多重景观的自然现象,又目睹了在这一险象环生的地域处,黄河船夫与恶浪搏斗的壮烈场面,一时有感而发,在次年的除夕联欢会上吟诵了这一诗篇,之后冼星海深受鼓舞,便开始为其配乐创作,在同年4月就有了《黄河大合唱》这部完整制作。

在长达多年的抗战时间里,《黄河大合唱》在当时所带来的力量和精神鼓舞是不可估量的,即使在抗战胜利之后,《黄河大合唱》依然作为一种时代的印记,见证了抗战历史的进程,也凝结了中华儿女不畏牺牲、奋斗拼搏的精神财富,其早已不是简简单单的一首音乐作品,更多的是中国发展的成果,人民智慧的结晶,《黄河大合唱》饱含的深意和创作内涵不断地影响着后世的中国民众,激励着一代又一代人的成长。

一、黄河协奏曲的缘起

(一)冼星海与黄河大合唱

冼星海(1905.6.13—1945.10.30)是中国近现代著名的作曲家、钢琴家,被誉为“人民音乐家”的冼星海师从作曲家萧友梅和俄籍小提琴教授托诺夫,后跟随萧友梅,考入了上海的国立音乐院,1929年在学潮退学后辗转来到了法国巴黎,并考入巴黎音乐学院,五年的学习经历丰富了冼星海的作曲技术和音乐修养。

1939年3月,《黄河大合唱》作为冼星海最重要的一部大型合唱声乐套曲,一经首映,就在抗战时期的军民心中起到了很好的鼓舞振奋作用,此时中国的抗日战争让中国人民饱受痛苦,这首套曲以中国的母亲河黄河作为创作背景,由诗人光未然作词,述说着中国悠久的历史和对抗日解放的战斗决心。合唱曲《黄河大合唱》总共分为八个乐章,分别是《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》,其中涉及了朗诵、独唱、混唱、轮唱等多种艺术表现形式,慷慨激昂的表达情绪感染着每一位中华儿女。

(二)创作背景

1968年10月份,殷承宗在《红灯记》中进行了钢琴伴唱,这为西方乐器与中国作品相结合的成功提供了很好的经验和信心;同时陈莲在大字报中也向江*表达了创作《黄河协奏曲》的意愿,在得到“留曲不留词”的批复后,“黄河创作组”殷承宗、储望华、刘庄、盛礼洪、石叔诚、许斐星六人便开始紧锣密鼓地进行构思、落笔、定稿,最后的成功问世不仅是各位音乐艺术家集体的劳动成果,更是对冼星海前辈的致敬与肯定,最后形成了现在大家比较熟悉的四个乐章《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河愤》和《保卫黄河》。

1960年后期江*的建议中,《黄河大合唱》被殷承宗等音乐家改编为《黄河协奏曲》,之后石叔诚也进行了相应的改编演奏,于1970年5月1日在北京民族宫剧院进行了首演,这次的创作可以说是对中国历史发展和艺术进步的又一次见证,鲜明的民族性和震撼人心的内涵价值即便在现代,也可以当之无愧地称之为流传经典。

(三)改编曲与协奏曲

改编曲,是根据一个既定存在的乐曲进行再次创作,将原来的音乐进行改编。原曲可以是旋律段落进行变化,也可以是某一乐思,甚至是一个简短的音符而获得灵感而进行创作加工,改编曲的这种改变可以是部分的改编,也可以是完全的改编,在题材创作上可以是声乐曲的改编,也可以是器乐曲的改编,也可以是像本篇文章中介绍的将声乐曲改编成为器乐作品这种跨形式的创作。

协奏曲一般是指一件或多件独奏乐器与管弦乐队进行合作演奏,从而彰显独奏乐器的特点与技巧的一种大型器乐套曲。在协奏曲的创作过程中,西方在创作结构上一般采用三个乐章的设计,通过在音乐演奏中的独奏华彩来展现独奏乐器的魅力所在。本篇文章主要分析的协奏曲《黄河》在创作上就是采用钢琴与乐队的结合,通过合奏、独奏等形式展现钢琴的艺术的魅力和演奏技巧,为中国钢琴的发展提供了有利的发展空间。

(四)殷承宗与储望华

殷承宗(1941年至今)出生于厦门,是著名的美籍华裔钢琴演奏者和作曲家。1959年参加维也纳第七届世界青年联欢节钢琴比赛,就获得了金质奖章,1960年在去苏联留学的过程中在第二届柴可夫斯基钢琴、小提琴比赛中获得了钢琴比赛的二等奖,1963年创作钢琴伴唱《红灯记》,在人民大会堂进行首演,并在《人民日报》头版头条进行了报道,过硬的专业技能让殷承宗在1965年中央音乐学院毕业后,于1969年担任创作小组组长,参与了钢琴协奏曲《黄河》的创作。

储望华(1941年至今)出生于湖南蓝田,1958年考入中央音乐学院,1982年来澳大利亚墨尔本大学留学并获得音乐硕士学位,在其艺术学习生涯中,有演奏过二胡独奏《村歌》,也有创作的钢琴改编作品《翻身的日子》《前奏曲》等,也有《第一弦乐四重奏》等多部作品问世,本篇文章介绍的《黄河》钢琴协奏曲也是储望华与殷承宗等六人合力完成的一部鸿篇巨制的钢琴乐队合作的音乐作品。

二、《黄河》协奏曲音乐分析

(一)第一乐章《黄河船夫曲》

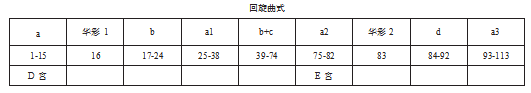

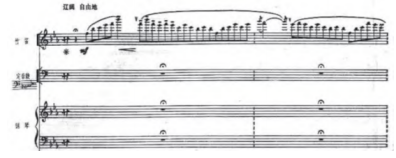

《黄河船夫曲》采用了回旋曲式的结构,在调性上以D-G-D的调性进行布局安排,开始以木管组的半音阶描述了波涛澎湃的滚滚黄河,随后的船夫号子让听众身临其境,齐心划船到对岸的场面令人心领神会。这首协奏曲的材料完全取自《黄河大合唱》的第一首曲子,将船夫万众一心抵御巨浪狂风的画面再次展现了出来。

一开始在主部a(第1-15小节)以定音鼓和逐渐增强的竖琴刮奏开始,以及之后出现的半音阶共同构成动机a,插部(第17-24小节)钢琴与乐队进行配合,引出船夫号子,a1段中将主题动机与船夫号子音调叠置在一起,到了a2部分乐队织体再次变厚,钢琴的力度也从f逐渐变为ff,再到fff,从而到华彩部分,d乐段变得舒缓轻柔,以2/4、3/4、4/4节拍的变化来展现已经渡过险阻的黄河的轻松气氛。

(二)第二乐章《黄河颂》

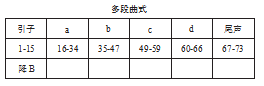

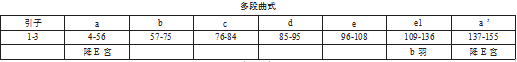

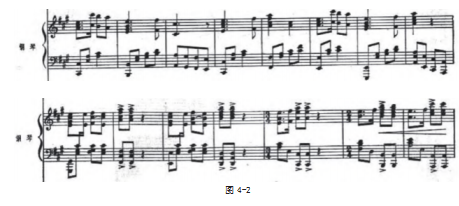

《黄河颂》在创作上采用了带有引子、尾声的,多段体曲式结构,在降B宫上进行,由《黄河大合唱》第二首乐曲进行改编,并且主要集中在“颂”这一主题之上,因此采用了更多的琶音进行了抒情,整体上表达了对祖国河山的无限赞美和自豪之感。

在第二乐章当中,引子以大提琴低音区的演奏开始,单簧管和低音提琴在弱和中弱的力度下述说着历史悠久的中国,a乐段以钢琴连续上行的八分音符的独奏开始,在24小节处加入提琴组,b乐段中加入木管组的圆号,舒缓的四分音符在弱起的持续高音do中开始旋律下行,钢琴部分左手伴奏织体以连续的十六分音符逐渐取代了连音形式,最后以ff力度演奏六连音,让这一乐段在高潮上结束。

c乐段开始钢琴和弦乐组齐奏旋律,转而又到木管组和弦乐组演奏旋律,钢琴此时作为伴奏,整个部分气氛热烈,情绪高涨,到d部分,铜管组演奏《义勇军进行曲》当中的音调,让音响效果更加熟悉和激昂,仿佛家园在熟悉的旋律中进行唱颂自豪之感油然而生,最后的尾声部分,乐队依然在ff的力度上进行演奏,最后在力度上逐渐减弱,速度上也渐渐慢下来,一切又归于平静,告一段落。

(三)第三乐章《黄河愤》

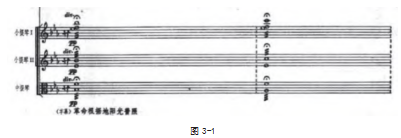

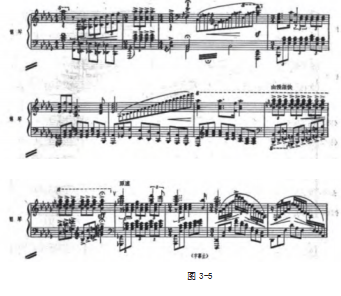

《黄河愤》在曲式结构上采用带有引子的多段曲式结构,引子部分(第1-3小节)以清新舒展的竹笛开始,在散板的节奏形式中向人们展示辽阔的黄土高原,一派美好祥和,到了a段部分(第4-56小节)以歌曲独唱曲《黄水谣》的音调为创作材料,运用古筝的演奏手法将五连音、六连音、十二连音等特殊音型对主旋律进行衬托,之后的小提琴右手演奏辉煌的大和弦,左手演奏六连音分解音型,使音乐气氛达到激昂热烈,最后管乐组将演奏减缓减弱,以全新对比的音乐材料引入下个乐段;b乐段(第57-75小节)较于之前,情绪更加难过悲愤,钢琴在低音区的八度柱式和弦中演奏,铜管乐器以长音衬托,c部分(第76-84小节)在77、78小节开始进行来上行纯四度转调模仿,79小节开始织体增厚、力度增强,随之由开始来增五度上行转调,气氛在不断地转调中变得动荡不安,充满紧张情绪;d乐段(第85-95小节)、e乐段(第96-108小节)、e1乐段(第109-136小节)的音乐材料来自《黄河大合唱》中的《黄河怨》,呼唤、呐喊的音调在和弦的不断转换中更加凄厉幽怨,逐渐达到高潮;

a’乐段(第137-155小节)在调性上进行了回归,在主体材料上将a乐段的材料进行再现,钢琴部分以上下大跨度的琶音进行衬托,到151小节开始演奏旋律主调,预示着抗日的情绪坚定而迫切,最后在柱式和弦以及六连音的隐形中逐渐结束,进行这一乐章的终止。

不同于前两个乐章,在这一乐章之中,对于《黄河大合唱》中的第四首和第六首中的部分音调进行了使用,整体上情绪跌宕,音调也更加高昂,仿佛在斥责着日寇这些侵略者破坏我国大好山河的践踏行为,以音乐为武器,对敌人进行控诉,激励着每一个中华儿女保卫家园,挺身而出,贡献自己的一份力量。

(四)第四乐章《保卫黄河》

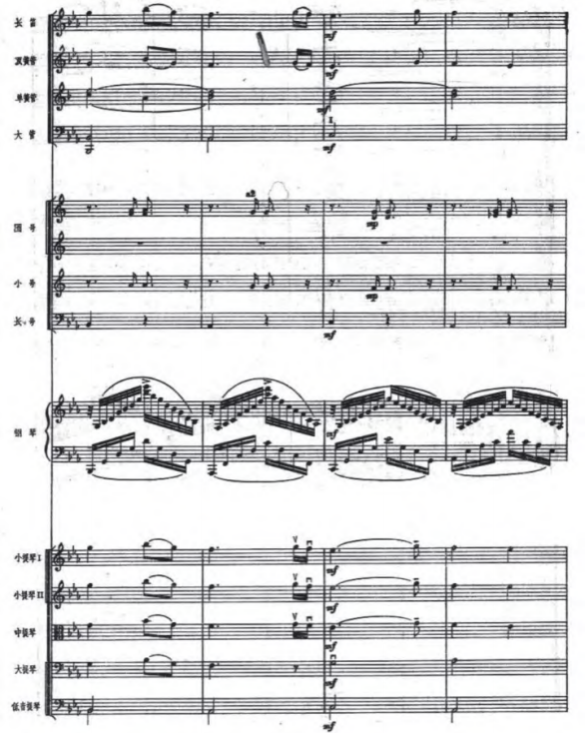

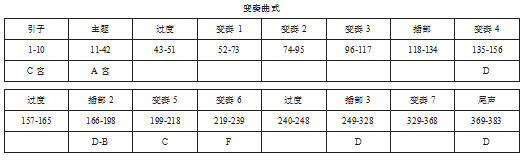

在第四乐章《保卫黄河》当中,创作上为了将激烈紧急的革命人民斗争,从《黄河大合唱》中的《保卫黄河》《怒吼吧,黄河》进行材料使用,以一种从弱到强不断壮大的光辉过程将同仇敌忾的高潮胜利表现出来,运用快板的演奏速度更好地展示战斗的激烈和昂扬的藕汁,在曲式上运用变奏的形式将主题进行变化再现,突出人民斗争这一永恒的篇章。

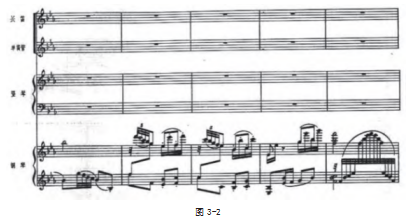

首先以铜管开始奏出庄严的引子(第1-10小节),这段材料出自《黄河大合唱》中的第八首《怒吼吧,黄河》,随后《东方红》的旋律也随之响起,以c大调a小调进行布局,钢琴在力度上从mp到ff,快速的半音阶以一种紧急激动的情绪号召着全国人民加入共同抗日的行列,终止排列为I-II-V。

主题(第11-42小节),材料可以说几乎完全呈示来保卫黄河的音乐,在a大调上进行三次反复,和声终止为II-V-I级;

变奏a1(第52-73小节),和声以IV-III级终止;变奏a2(第74-95小节)用一种问答的形式进行演奏,调性布局有b大调c大调和f大调,在和声上以II-V-I级进行终止结束;变奏a3(第96-117小节)钢琴与弦乐组第一小提琴演奏先四分音符和前八分附点后十六再加上一个四分附点的节奏主旋律,将这种问答的形式继续延续;变奏a4(第135-156小节)保卫黄河的主题旋律在柱式和弦上再现,长号与钢琴的演奏形成了轮唱的形式,给人此起彼伏的抗日画面的感觉;变奏a5(第199-218小节)圆号演奏保卫黄河的主题片段,198小节处由长笛和单簧管再次演奏主题片段;变奏a6(第219-239小节)对主题旋律进行了再次变奏,钢琴左右手柱式和弦,弦乐组上下连续的音阶跑动进行气氛烘托,让人联想到激烈的斗争情节,变奏a7(第329-368小节)作为本首音乐中最后一次主题变奏,创作者选到D大调上进行,乐队与钢琴的轮奏在力度由弱到强的变化再次凸显了抗战的信心。尾声部分(第369-383小节)《东方红》和《国际歌》的响起预示着最后的胜利,整首音乐作品也在正义终将重获人间这一积极的创作思想进行收束。

三、黄河协奏曲的创作中国化

(一)民族风格

首先黄河的土地文化承载着国民的记忆与生活点滴,无论是拿黄河赖以生存的黄河船夫还是河岸流域的普通群众,这本身就是属于中华民族独特的一种文化,再加上在抗日战争时期在黄河流域发生这一令人难以忘怀的独特奋斗史,为黄河增添了又一分沧桑和沉淀,这份不屈的反抗史成为中国人民骨子里的深刻印记;其次协奏曲《黄河》在音乐材料中,对中国黄河流域特有的船夫号子进行融合创作,运用符合陕北特色的节奏音型进行描述,增添了中国的民族调式以及相应的民歌元素,其中的中国风味让作品多了一丝东方色彩,在第二乐章的创作结构安排更与中国的板腔体相近,这也是中国戏曲创作中所独有的,同时在节拍的创作中,除了西方规整的2/4、4/4等常见节拍,还在引子处引子运用了戏曲中才会出现的散板,另外在配器上使用中国的民族乐器长笛、琵琶与西方乐队乐器进行碰撞,这也让协奏曲本身有了中国乐器的传统特色,《黄河协奏曲》突破了西方音乐作曲理论中将协奏曲定义为三个乐章的惯例,大胆尝试与中国历史材料和民族文化内涵相结合的四个乐章的音乐创作,设计为带有前奏性质的《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河怨》和第四乐章《保卫黄河》;在西方作曲技术和趋势配器等方面之外还有,在作品中体现了中国民族顽强奋斗、歌颂祖国等情绪和品格的情感也是在协奏曲《黄河》中所体现的民族风格之一,如第四乐章《保卫黄河》表现了浓厚的爱国情感于民族形象之中,在歌颂我国人民顽强斗争精神的同时,也展现出了中华民族独特的民族风格,这是一部反映民族战争中不屈抗战的伟大作品主题。

(二)乐器化创作

《黄河》协奏曲以《黄河大合唱》为作品基本,进行一定程度的加工创作,使原来带有朗诵、声乐性质的人声作品变换为乐器化演奏的全新音乐。钢琴改编能够保持歌曲的完整性,也是在中西音乐作曲创作上一次全新的领域尝试,中国的钢琴音乐作品虽没有西方钢琴作品音域、规模等方面的宏大,但是鲜明的民族特色和勇于进取的精神确实是我国钢琴音乐创作领域上前进不竭的动力。

(三)时代画面感

每个历史时期所诞生的艺术文化作品,都映射着当时的时代精神文明,冼星海、光未然的创作固然体现了抗日战争的血淋淋的战斗场面,但是其抗争和不屈的精神也都蕴含其中。到了建国时期,社会安定和文化艺术发展所带来的时代追求和精神层面发现了转折,我国的音乐艺术创作更加追求政治化和思想化,通过音乐为政治服务,既有对爱国情感的提倡,也有对党和领袖的弘扬作用,管弦乐艺术不断的创新创作也为协奏曲《黄河》做了相应的铺垫,“革命样板戏”的风潮不断扩大,充满气势的《黄河》为当时的沉寂带来了一丝生气,同时也成为当时器乐创作上的高水平代表作品之一。如第四乐章《保卫黄河》当中采用了中国民众较为熟悉和具有时代意义的歌曲《东方红》,以及《国际歌》的音乐材料进行融合,对战争的胜利和毛泽东思想的领导地位进行再次肯定,将中华民族宁死不屈、顽强战斗的意志力融于音符,将世界反法西斯必胜的国际号角再次吹响,可以说抗日战争以一种音乐符号和声音旋律的形式在耳边荡漾,在心中永存。

(四)传统审美思想

音乐艺术作为一种以音符旋律为载体的一种听觉上美的感受体验,以黄河为主题进行创作是在中国生活中进行提炼加工的一次艺术拔高,“黄河”这一形象与中国共*党在抗战、建国、建设等道路上所做出的正确决策,带领国民从无到有走向幸福的明天本身就有着异曲同工之妙,在《黄河协奏曲》其中还蕴含我国的绘画艺术,不仅如此,协奏曲《黄河》在创作结构上遵循了具有中国传统思想的“起承转合”,并且在作品中融合品质等内涵也是中国意境当中最惯用的创作手法,在作品当中,以音符旋律为画笔,为听众勾勒着一幅幅生动的画面,不仅有祖国的大好风光,更有中华民族奋起反抗的激烈场面,同时还凝聚着属于华夏民族爱国卫国的伟大精神,整幅作品在听觉当中,将一幅幅画勾勒于每一位中国人的脑海中,内心里,将着代代铭记的抗战历史,以乐曲的形式烙印在每一位中国儿女的心中,甚至灵魂深处。

结语

《黄河协奏曲》不仅仅是一部经典的音乐作品,更是我国音乐史上的一次见证,一座永久的丰碑,时刻提醒着今天幸福美好的不易,更是脚步不停,奋发前行的一种激励和鞭策。协奏曲《黄河》以中西结合的创作艺术性,在音乐艺术发展史上能够常听常新,成为不断推崇赞扬的一部艺术作品,值得每一位中华儿女去深切感受,不断以此为鉴,大步向前。

参考文献

[1]崔卉.储望华钢琴改编曲艺术特征探析[J].西安音乐学院,2016.

[2]于桂珍,王娟娟.钢琴协奏曲《黄河》的创作分析[J].剧影月报,2022,(05).

[3]刘婧.储望华先生艺术成就初探——以钢琴协奏曲《黄河》为例[J].中北大学,2022,(11).

[4]何淑念.《黄河大合唱》的创作历程和时代价值——以文艺创作“四个坚持”为视角[J].音乐创作,2019.

[5]张婷婷.钢琴协奏曲《黄河》之研究——与《黄河大合唱》的关系和曲式与演奏[J].黄河之声,2009,(04).

[6]张楠.钢琴协奏曲《黄河》的文献梳理及演奏解读[J].戏剧之家,2018,(35).

[7]崔静瑶.钢琴协奏曲《黄河》的音乐分析与解读[J].音乐大观,2013.

[8]刘怒成.“气与韵”——《黄河》钢琴协奏曲之《黄河颂》的演奏研究[J].音乐生活,2022.

[9]张婷婷.钢琴协奏曲《黄河》之研究——与《黄河大合唱》的关系和曲式与演奏[J].黄河之声,2009,(04).

[10]张艺帆.谈钢琴协奏曲《黄河》第三乐章《黄河愤》中的音乐表现与演奏设计[J].考试周刊,2009.

[11]张英华.钢琴协奏曲《黄河》的民族性艺术特征[J].大舞台,2014,(05).

[12]钢琴协奏曲《黄河》的民族性音乐语境[J].杜恒元.艺术评鉴,2019,(22).

[13]邱冰.中国钢琴协奏曲《黄河》的民族性演奏风格探析[J].艺术研究,2020,(05).

[14]陈希.战斗的号角,民族的呐喊——论钢琴协奏曲《黄河》的民族气节[J].北方音乐,2019.

[15]赵静斐.从钢琴协奏曲《黄河》看中西方音乐元素的融合[J].北方音乐,2010.

[16]张娜.奔腾母亲河悠悠赤子心——谈钢琴协奏曲《黄河》的民族性[J].大舞台,2012.

[17]吴珊.探析《黄河》钢琴协奏曲的音乐特征与演奏诠释[D].上海师范大学,2019.

[18]朱琼.钢琴协奏曲《黄河》的艺术特征分析[J].大舞台,2014,(10).

[19]朴阳.星海复活了——探究钢琴协奏曲《黄河》魅力常在的成因[J].吉林艺术学院学报,2011.