中世纪至文艺复兴时期弥撒曲的发展——从仪式音乐到艺术音乐的演变之路论文

2024-09-18 15:00:25 来源: 作者:dingchenxi

摘要:弥撒是西方音乐中最古老的声乐体裁,在中世纪至文艺复兴时期经历了由诞生、发展到繁荣的历程,其曲调也从最初单声部、节奏简单自由的素歌形式逐渐发展为多声部的弥撒套曲形式。

摘要:弥撒是西方音乐中最古老的声乐体裁,在中世纪至文艺复兴时期经历了由诞生、发展到繁荣的历程,其曲调也从最初单声部、节奏简单自由的素歌形式逐渐发展为多声部的弥撒套曲形式,并经历了前导动机弥撒曲、定旋律弥撒曲以及模仿弥撒曲、释义弥撒曲等不同的历史阶段,最终在宗教意义与音乐审美的对立与兼容中,完成了从纯粹的宗教仪式音乐到富有审美功能的艺术音乐形式的演变。

关键词:西方音乐史;弥撒曲;宗教音乐

弥撒,是天主教祭祀仪式中用拉丁文演唱的音乐形式。它不仅是天主教最主要的礼仪之一,也是其最神圣、隆重的祈祷方式。最早的弥撒曲是天主教的圣餐仪式曲,用在礼拜日和特定的宗教节日举行。根据其不同的用途和内容,弥撒又可以被划分为“专业弥撒”和“常规弥撒”。前者是为了特定的宗教仪式或节日庆祝而专门创作的,结构和篇幅可以依据不同的场合或情况进行灵活地变动;后者即是为了日常弥撒和常规仪式而创作的固定结构形式,通常是由“慈悲经”“荣耀经”“信经”“圣哉经”和“羔羊经”五个部分组成。

作为西方音乐中最为古老的声乐体裁之一,弥撒曲经过中世纪到文艺复兴时期近千年的变化发展,已从最初简单而极富神学内涵的单声部素歌发展演变成为兼具仪式性与艺术性的多声部弥撒套曲。而其中究竟历经了怎样的历史进程?弥撒曲由仪式音乐到艺术音乐的演变之路又是如何层层展开并逐渐推进的?带着对这些问题的疑问与思考,本文将通过对“弥撒曲的源头及其早期发展”“新艺术时期弥撒曲的发展”以及“文艺复兴时期弥撒曲的发展”三个历史阶段的探究,浅析中世纪至文艺复兴时期弥撒音乐的发展历程。

一、弥撒曲的源头及其早期发展

弥撒音乐的源头可以追溯到中世纪的格里高利圣咏(Gregorian chant),这是一种用拉丁文演唱的、古老而庄重的音乐形式,通过使用无规则节拍、单声部旋律和纯人声(男声)演唱《圣经》内容的方式,引导信徒进入宗教沉思甚至是与神性对话的境界。作为弥撒仪式的素歌部分,格里高利圣咏往往与宗教经文的诵读交替出现,具有非常深厚的神学内涵。在当时,神学家们一致认为,格里高利圣咏是唯一值得在教堂里谛听的音乐,因为它能够开启人们的心扉,使他们接受基督教的神圣教义,并深刻感受到圣洁的思想。[1]。

由此可见,格里高利圣咏通过宗教神学塑造了人们纯粹虔诚的、不沾世俗杂质的心灵,并且用音乐这种感性的方式来营造神圣的氛围,目的就是让教众能够从中体会到神灵的感召,感受到宗教的力量和神圣的存在,这也正是当时基督教神学音乐的本质理念[2]。

但音乐本质上还是人类生活实践的产物,即使在严格的基督教神学体系下,人们也无法完全地忽视个人的情感。况且,音乐以声音、音响的方式呈现出来的美感一直是独立于神学意志而客观存在的。比如当人们聆听音乐时,音乐的形式和表现方式本身就能够带来美的感受,包括触动情感、激发想象,以及带来愉悦和满足之感等等,这种美感并不是依赖于宗教信仰或意愿的,而是一种客观存在的美。因此,尽管受到宗教神学的限制和教会权威的束缚,人们对于更丰富的音乐形式的追求仍然是不可阻挡的。在与宗教内涵的不断协调融合中,弥撒音乐朝着更加丰富、更加具有艺术性的方向逐渐地前进和发展。

在9至13世纪,格里高利圣咏开始出现横向和纵向的修饰,包括附加段(trope)、继叙咏(sequence)、平行奥尔加农(parallel organum)、华丽奥尔加农(melismatic organum)、第斯康特(Discant)和克劳苏拉(Clausula)等多声部的音乐形式,这些新形式的出现显示了宗教神学内涵开始逐渐受到音乐审美功能和艺术性的挑战。附加段和继叙咏是对格里高利圣咏的横向修饰,它们为圣咏增添了额外的音乐段落,使得圣咏的形式更加多样化,音乐表达也更加丰富和深入;平行奥尔加农、华丽奥尔加农、第斯康特和克劳苏拉等多声部形式则是对格里高利圣咏的纵向修饰。这些形式通过多个声部同时演唱出不同的音乐线索,创造出了复杂的和声效果。这种多声部的音乐形式不仅挑战了原有的单声部格里高利圣咏的简朴风格、为音乐的音响表象提供了更加丰富、立体的表达方式;还丰富了西方音乐的创作手法,为后来弥撒音乐的发展打下了坚实和深厚的基础。

活跃于12世纪后期至13世纪初期的巴黎圣母院乐派(School of Notre Dame)是中世纪欧洲音乐历史上的一个非常重要的流派,它以其创新性的多声部音乐创作而闻名,代表作曲家有莱奥南(Leoninus)和佩罗坦(Perotinus)等。莱奥南是巴黎圣母院乐派的早期代表人物,他的主要贡献是对二声部奥尔加农(organum)进行了重大的革新。他创造出了两种更加自由的形式:华丽奥尔加农和迪斯康特(discantus),并且将早期的奥尔加农延伸出了新的可能性。此外,他还擅长写作花唱式奥尔加农,其作品融合了花唱式、迪斯康特和单声咏唱三种织体,他也因此被称为是“最佳的奥尔加农创作者”。佩罗坦可以说是圣母院乐派最重要的作曲家,他将第三和第四声部引入了奥尔加农之中,并且开始使用更为复杂和精细的节奏,打破了先前的奥尔加农被严格限定为二声部的形式。不仅如此,他还是创作迪斯康特和孔杜克图斯(conductus)的先锋,被称为“最佳的第斯康特创作者”。总的来说,不论是在横向上愈加拓展的音乐规模还是纵向上日益增多的声部数量,巴黎圣母院乐派的多声部音乐创作都比原来单声单调的圣咏音乐包含了更多的艺术性和审美功能。同时,多声部音乐中的节奏模式体系也在这一时期被逐步建立起来,也预告了小节线的出现和应用。

这些在格里高利圣咏基础上出现的多声部音乐和变体形式表明,音乐形式和音响艺术的表达方式开始逐渐崛起,人们开始通过多声部和复杂的音乐形式来探索和表达他们的宗教信仰,为中世纪的宗教音乐带来了新的发展和变革。

二、新艺术时期弥撒曲的发展

进入到14世纪,欧洲的资本主义经济开始萌芽,并且带来了一系列社会、政治和文化方面的变革,推动欧洲进入一个全新的时期:王权与教权的斗争日趋激烈,封建主义制度逐渐开始衰落瓦解,“十字军”带来的骑士阶级文化繁荣逐渐消退,英法爆发了百年战争,黑死病猖狂席卷整个欧洲大陆,新兴的市民阶级日益崛起以及商品经济的快速发展,神圣不可侵犯的教皇的统治由此开始动摇,这时的音乐中心开始逐渐向教堂外转移,并进入到一个全新的发展时期——“新艺术时期”。也就是从这时开始,音乐家们不再以宗教神学为中心,他们开始从自己的审美经验出发,积极探索新的音乐观念和技术。也正因为如此,许多音乐创作方面的新思想、新观念和新技术等在这一时期不断地涌现,取得了属于新艺术时期的丰硕成果:节奏节拍和记谱法实现了巨大的进展;“等节奏”技术的创新以及伪音的出现和终止式的使用;对位写作观念也开始建立,和声意识越来越强,并真正开始实现了宗教和世俗在音乐中的交融。

在过去,弥撒曲只是一种单纯用于宗教仪式的音乐,但在新艺术时期,音乐家们开始尝试将常规弥撒原先五个分离的部分相结合,把它们看作一个整体,这么一来,“弥撒套曲”这个全新的独立的音乐体裁就出现了。这种创作方式使得弥撒曲不再仅仅只是用于宗教仪式和礼拜程序,而可以作为一种独立的艺术音乐体裁进行表演和演出,这也为后来的音乐发展提供了新的思路和更多的可能性。

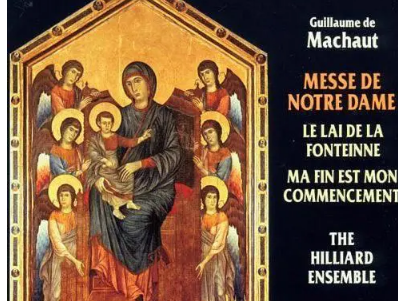

纪尧姆·德·马肖是“新艺术”时期最杰出的音乐家之一,他的弥撒曲创作具有划时代的重大意义,特别是他的代表作《圣母弥撒曲》,首次将常规弥撒的五个部分作为独立乐曲来进行创作。在这首《圣母弥撒曲》中,马肖采用了六个乐章的结构布局(其中包括了《散席》这个章节),使得原本分散和孤立的常规弥撒曲的各部分得到了整合和统一。不仅如此,他还使用了在当时非常少见的四声部织体,并且还运用了等节奏技术以及其他特殊的音乐素材去突出多乐章之间的对比关联,这种强调整体作品构架的做法也预示了以后的音乐家们在音乐创作中对更加宏大结构的曲式思维的追求。这一时期音乐创作的进展和思想观念的进步也为后来西方音乐的发展留下了深远的影响。它奠定了许多音乐理论和技术的基础,同时也为后来的音乐家提供了更为广阔的创作空间和启示。

不难看出,“新艺术时期”的人们已经开始逐渐发掘弥撒套曲中的音乐审美特性,并且越来越追求对音乐表现形式的创新。音乐不再仅仅是宗教仪式的附属品,它已经从宗教仪式的束缚中解放出来,逐渐成了一种独立的艺术形式,并且越来越吸引人们对音乐中非宗教神学的、纯粹的审美意识的追求。

三、文艺复兴时期弥撒曲的发展

文艺复兴是欧洲历史上一个富有文化和思想创新的重要时期,它标志着欧洲社会从中世纪向现代化的转变。在这一时期里,城市的兴起和商业、手工业的发展催生了资本主义经济制度的萌芽,同时基督教改革和科学的迅猛发展也在深刻地改变着欧洲社会的面貌。人们开始重视理性和实证,并且激起了对古典文化的热爱和对人文主义思潮的热烈推崇,从而开始重视个体和人的生命价值,人的尊严和自由在这一时期得到了强调。

就是在这么一个充满创造力和生命力的时期,西方音乐的创作构思与风格观念得到了前所未有的进步和发展。印刷术的发明和普及使得文化信息和知识得以更加快速地传播和交流,音乐作品也得以更好地传播和保存,进而也促进了音乐新思想和新技术的广泛发展和流传。与此同时,随着时代的变迁和生活观念的转变,人们对艺术风格的追求也已经与过去大不相同。很明显,这些变化不仅仅发生在世俗文化领域,在宗教文化领域也同样有所影响。弥撒曲作为一种独特的音乐形式,就是在这样一个复杂特殊的社会文化环境中逐渐完善和发展的。

在文艺复兴时期,弥撒曲经历了许许多多重要的变革和发展,其中最显著的变化之一是在整体音乐构思上的成熟。勃艮第乐派是15世纪晚期和16世纪早期在法国勃艮第地区兴起的一支音乐流派,他们开始尝试将常规弥撒原先独立的五个部分连接成一整套统一而连贯的弥撒套曲。起初,每个乐章的高声部旋律都是从格里高利圣咏中随机抽取的,可是这引发了一个问题:每个部分的主旋律都不同,所表达的音乐主题自然也是毫无关联,因此无法形成一个完整的弥撒曲。这就是几乎只具备仪式功能的素歌弥撒曲(plainsong mass)。于是后来就出现了“前导动机弥撒曲”(motto mass)。它主要是运用到了一种用来联系各乐章的方法,叫做“前导动机”,即在每一个乐章开端的高声部采用一个相同的动机或者“格言主题”,这种弥撒曲就被称为前导动机弥撒曲或者“格言主题”弥撒曲[3]。随着时间的推移,作曲家们又在弥撒音乐的创作中探索出了一种更加有效的解决方法,就是在弥撒的各个乐章中采用一个相同的旋律作为定旋律,将其作为音乐统一的“轴心”,从而将各个乐章有机地联系在一起[5]。这种技巧被称为“定旋律”,它为弥撒音乐的结构提供了一种统一性和连贯性。如此一来,“定旋律弥撒曲(Cantus firmus mass)”就诞生了,这种弥撒曲的每个部分都使用同一条固定的旋律,使原先互不相干的五个部分拥有了同样的音乐风格,实现了形式结构的完整与统一。这种创新的方法也为后来的作曲家们提供了启示,激发了他们在弥撒音乐中探索更多的可能性,进一步丰富了这一音乐形式的发展。

约翰·邓斯泰布尔(John Dunstaple)是英格兰15世纪的著名作曲家。他创作的定旋律弥撒曲大多采用了对比复调三声部,非常注重音响风格上的和谐、悦耳和流畅。不仅如此,他的音乐作品还多以三、六度构成丰满的音响,而且不同声部间不协和音的控制也非常巧妙。之后,勃艮第乐派的代表作曲家迪费(Guillaume Dufay,1400~1474)进一步做出了大胆的创新。他尝试将世俗曲调直接用作定旋律弥撒曲的固定声部,使音乐更加生动有趣、充满变化并焕发活力。值得一提的是,文艺复兴时期是以声乐为主的复调创作开始大规模发展和繁荣的时期。随着复调音乐的不断推进和渗透,世俗音乐和宗教音乐之间的界限开始变得模糊,并且相互影响。而迪费的弥撒套曲正是这一时期宗教音乐与世俗音乐融合的典型代表,这也使他成为连接两个时代音乐的伟大桥梁,被公认为15世纪中叶最著名的作曲家。

至此,定旋律弥撒套曲完全挣脱了宗教神学的牢笼和格里高利圣咏的束缚,拥有了纯粹的音乐主题意义。同时,相比马肖时代的弥撒套曲,定旋律弥撒套曲在音乐的规模上也显得更加宏大。其音乐构思更加宏观,作曲家们能够更自由地运用各种音乐素材,创造出更丰富和完美的音乐效果;同时,他们能够以更加有逻辑性的方式驾驭音乐素材,使得整个作品在结构上更加紧密和连贯。此外,定旋律弥撒套曲在外在音响上也得到了进一步的丰富和完善。作曲家们开始探索使用更多的声部和乐器,以丰富套曲的音响效果。多声部的合唱和器乐伴奏成为定旋律弥撒套曲中常见的特色,使得音乐更加丰满和饱满。这些发展使得定旋律弥撒套曲成为音乐艺术的杰作,展现出了音乐的无限可能性。它们不仅在宗教仪式中扮演重要角色,也成为音乐会和演出中的经典作品。定旋律弥撒套曲的出现和发展为后世的音乐创作提供了启示,推动了音乐的进步和创新[2]。

随着社会结构的变化和城市经济贸易的发展,宗教神权在欧洲的统治力和影响力开始动摇,世俗王权的力量逐渐增强,宫廷贵族成为主要的统治阶层,这也意味着世俗音乐得到了更多的发展和关注。同时,城市经济的发展也使得第三等级对社会生活产生了影响,这也为世俗音乐的发展提供了更多的机会和空间。这些变化进一步促使了宗教音乐和世俗音乐之间的互动和融合,音乐的表现形式也变得更加多样化和富有表情,包括忧郁、安详、叙事、幻想、渴望等,使得音乐更加贴近人们的情感和生活,也为文艺复兴时期音乐的发展带来了新的方向和思考:由于音乐作品的情感表现更加多样化,作曲家们开始更加注重作品的内在逻辑。这种趋势在音乐技法上表现得更是尤为明显,例如模仿复调手法的出现。这是一种注重不同声部间音乐主题素材关联的创作技法,它通过在不同的声部中反复出现相同的主题或动机来增强作品的连贯性和一致性;不同的声部之间相互呼应、交织和对位,形成了一种丰富多彩的音乐纹理,同时也使得作品的结构变得更加严密和连贯。

将模仿复调运用在弥撒曲当中的创作方式是从若斯坎(Josquin des Prez)手中兴起的。16世纪中叶,音乐家们不再只使用定旋律来处理音乐,而是开始更多地使用模仿复调手法,将已经存在的复调作品“借用”过来然后在其中加入新的声部和音乐素材,创作出新的弥撒曲[4]——这种创作方式就好像是在玩一场音乐的“拼图游戏”:有的将已有的复调作品中的声部素材“拆下来”,然后重新组合,加入新的声部和音乐素材去扩大其原有的音乐结构,以此来创作出全新的弥撒曲;有的则会在原有的声部对位线条上加入另一个模仿的声部,从而让原有的主题更加生动、鲜明,这便是“模仿弥撒曲(parody mass)”。还有一种“释义弥撒曲(Paraphrase mass)”则是指“作品以一首经过改编的素歌为基础,但是它不是只在固定的声部出现,而是以复调的模仿在各个声部上出现”[5]。同时,为了达到丰满和谐的音乐效果,音乐家们又借鉴了同时期以四声部织体为主的经文歌,在弥撒曲中的定旋律声部下方加入一个对应的低音声部,如此一来,我们所熟悉的标准四声部合唱结构就诞生了。这种创作方式使得弥撒套曲的音乐更加丰富多彩,也让音乐创作变得更加灵活。

在16世纪,经历了轰轰烈烈的宗教改革之后,新教逐渐摒弃了传统的弥撒礼仪,这也标志着弥撒曲结束了其辉煌的发展历程,并且几乎失去了传统的神学意义,真正进入了一个崭新的发展时期。17世纪末到18世纪,弥撒曲中开始加入器乐,比较著名的代表作品有巴赫的《b小调弥撒曲》、贝多芬的《庄严弥撒曲》等。到19世纪初,弥撒曲的创作和演奏活动则被进一步扩大和普及,许多作曲家开始创作更多形式和风格的弥撒曲,例如音乐会弥撒曲、小规模弥撒曲和英语弥撒曲等等,由此可见,宗教改革以后的弥撒曲已经逐渐完成了从纯粹的宗教仪式音乐到富有审美功能的艺术音乐形式的演变。

结语

从中世纪到文艺复兴时期,弥撒曲漫长而辉煌的发展和演变之路向我们生动展示了音乐的伟大能力可以超越宗教仪式的框架,成为一种独立的艺术形式。那个时代的音乐家们通过对弥撒曲的创作,探索和发展了许多新的音乐结构和表达方式,不断地将弥撒曲推向一个又一个新的境界,最终不仅让弥撒曲不再只是宗教仪式的一部分,也让音乐真正成为表达人们思想和情感的媒介。他们的努力和创造力为西方音乐留下了宝贵的遗产,也激励着后代继续探索和创新,推动音乐在不断发展中展现出无穷的魅力和可能性。

参考文献

[1][美]唐纳德·杰·格劳特,克劳特·帕利斯卡·西方音乐史[M].汪启璋,吴佩华,顾连理(译).北京:人民音乐出版社,1996.

[2]黄燕.神学内涵与音响形式趣味的二元对立与兼容——中世纪至文艺复兴时期弥撒音乐发展历程浅探[J].星海音乐学院学报,2008,(01):16-21.

[3][英]杰拉尔德·亚伯拉罕·简明牛津音乐史[M].顾先(译),钱仁康,杨燕迪(校订).上海:上海音乐出版社,1999:162.

[4]郭磊;李伟宗.弥撒套曲音乐结构的形态发展及其演变[J].齐鲁艺苑,2012,(01):27-32.

[5]于润洋.西方音乐通史[M].上海:上海音乐出版社,2001:60.