中国钢琴作品《夕阳箫鼓》的音乐形象塑造及演绎论文

2024-09-18 14:41:21 来源: 作者:dingchenxi

摘要:《夕阳箫鼓》作为中国十大古曲之一,旋律优美,意境深远,凭借浓烈的中国特色流传至今,受到了许多作曲家的青睐并被广泛改编。《夕阳箫鼓》是中国当代著名作曲家黎英海先生根据民族管弦乐曲《春江花月夜》改编而成的钢琴独奏曲。

《夕阳箫鼓》作为中国十大古曲之一,旋律优美,意境深远,凭借浓烈的中国特色流传至今,受到了许多作曲家的青睐并被广泛改编。《夕阳箫鼓》是中国当代著名作曲家黎英海先生根据民族管弦乐曲《春江花月夜》改编而成的钢琴独奏曲。该作品不仅巧妙运用了钢琴独特的音色优势,还模仿了我国民族乐器,同时运用了更多不同色彩与层次的渲染,成功地用西方乐器演绎出了中国意境。基于此,本文针对《夕阳箫鼓》的音乐形象塑造与触键技巧展开分析。

一、《夕阳箫鼓》的音乐形象塑造

(一)对环境的描绘

1.江楼钟鼓声

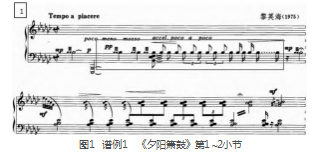

如图1,这里的速度是散板,节奏自由,基本调性是五声♭羽调式。乐曲的开始是由左右手以自由的速度由快渐慢交替、由疏到密进行同音反复,模拟岸上鼓楼里钟声的由疏到密、由远至近。引子部分的同音反复更容易在听觉上将乐曲主题渲染开来,并进一步塑造深化音乐形象。如第1小节以三音同音反复来模仿琵琶的轮指,模拟江楼钟鼓悠扬的声音。第2小节则是以七声调式的五声音阶来模仿古筝的刮奏音色,突出江水声和钟鼓声发生碰撞的声音。

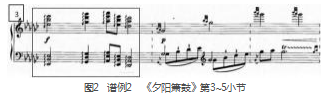

图2中,第3小节音阶式的反向琶音在听觉上充满了矛盾与和谐的交错,把主题核心也隐藏在了琶音式的旋律中。而第4、5小节以下行的装饰音逐渐拉开乐曲的序幕,整体旋律建立在A商调上,该引子部分结束时同音反复。

2.渔人高歌声

图3中的第73~76小节是全曲最有生机的一个段落,描写渔民们劳动了一天之后,在回家途中放声歌唱的欢快场景。该段的速度是小快板,且强弱对比较大,情绪热烈,在听觉效果上主次比较分明。该段还采用了附点节奏以及左手三连音短距离的快速跑动,从而营造出积极喜悦的氛围。第75小节中与渔人歌唱相呼应的木鱼声采用左手交叉的高度双音,使之显得干净而富有情趣。前五个句子下行,以鱼咬尾的形式模进,一声声诙谐幽默的木鱼声要弹奏得轻巧利落。第76小节仍然是模仿古筝的刮奏,塑造江面在夕阳下波光粼粼,微风拂过水面荡起波纹和渔人高歌交相呼应的场景。在演奏过程中,要踩一下柔音踏板,以便更生动地刻画出渔民们满载而归、高歌欢快的画面。

3.江水拍岸声

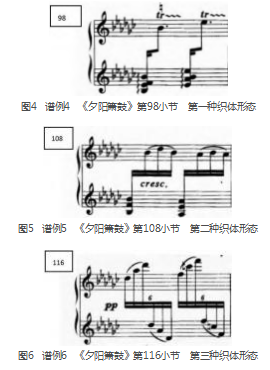

在《夕阳箫鼓》中,“回澜拍岸”和“桡鸣远濑”这两个部分的音乐情感较为相似,共有三种织体形态。第一种织体形态是第98~107小节(如图4),由左手的琶音和右手的颤音组合而成,开始从和声方面加强音乐的表现,整体的力度也由强到弱,好像船夫们划桨使江面被激荡起的水声伴随着船夫的歌声在空中迂回荡漾,从隐约到清晰,从缓慢到急促。第二种织体形态是第108~115小节(如图5),右手的分解和弦以左手的柱式和弦为衬托,速度忽快,描绘的是一幅船推浪涌的画面。第三种织体形态则是第116~135小节(如图6),双手分别向两侧分解和弦,变为了由慢渐快的中速,力度上也出现渐强,双手的反向进行描绘着渔家双手交替划船,群舟竞归、浪花飞溅,歌声和水声相互交融的场面。

(二)对民族乐器的模仿

1.古琴按音

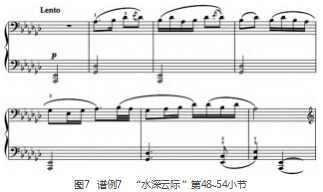

古琴是享有三千多年历史、具有古旧特色的乐器,音色悠远绵长、独特质朴。其音色变化可划分为三种:散音、按音和泛音。散音,即空弦音,有较长时间的余音;泛音能发出清越的琴音;按音的奏法则是左手按琴面,右手拨弦出声,然后左手揉弦出声,产生吟唱,音色缥缈,变化多端。古琴具有鲜明的民族色彩,在段落“水深云际”第48~54小节(如图7)中,可以看出钢琴巧妙地模仿了古琴的音韵,通过左手低音衬托右手的旋律,空灵又平稳,低沉的纯五度用于表现夜里水的深远。

《夕阳箫鼓》第56~59小节(如图8)则是左右手相同的旋律模仿民族乐器的合奏,尤其是模仿古琴深沉而醇厚的音色。

2.琵琶扫拂

琵琶也是我国极具代表性的乐器之一,其音域宽广,音色丰富多样,既能清脆急切,又能舒缓浑厚。而《夕阳箫鼓》正是由琵琶古曲改编,所以在演奏上会更多地模仿琵琶音色以及琵琶技法。“扫拂”指在琵琶演奏中用大拇指和食指同时扫四根弦,使其如出一声,展现一定的穿透力和爆发力,往往运用于烘托热烈的场景。而“回澜拍岸”部分中左手琵琶音和右手颤音相结合能够营造出热烈奔放的情绪,达到和“扫拂”相一致的效果。

二、《夕阳箫鼓》的触键技巧

钢琴的演绎本质上就是琴键与手指在相互配合下发生音色转换和变化的过程。在乐曲的演绎上,演奏者的触键手法和技巧对音色效果都会有一定的影响。不同的触键方式可以获得不同的音色和音量,进而展现不同的情绪与风格。因此,下文将从触键的力度、角度和速度三个方面来进行分析。

(一)触键的力度

1.指力触键

指力触键是指通过手指关节产生的力量来触键。指力触键可迅速竖直地触键,进而演奏出清脆灵巧的音色。例如,在弹奏《夕阳箫鼓》中模仿的清脆的江水拍岸声时指尖触键,以指尖中心为触键点和发力点,手掌保持放松的状态但指尖绷紧,才能把所有的能量都施展到指尖上,以连贯弹奏。莫扎特的钢琴作品就在弱奏旋律的展示中运用了垂直触键、指尖发力的演奏技巧。其中,连线音符是通过手指自然垂直下落而完成的,这一触键技巧在浪漫印象派的作品中较为常见。

2.臂力触键

臂力触键指的是运用手臂尤其是前臂的重量和力量,与手掌指尖相互配合,合理控制发力的力度,从而演奏出良好的音色。在演奏中,手臂与手肘要保持住协调自然的状态,手臂是手掌、指尖与整个身体各部位的衔接点,手臂发力是演奏中力量的施加和传递的运动过程。例如,在演奏跳音时,通过前臂带动手指的跳动,使得音色跳跃、轻快;在演奏低音和弦时,前臂可以带动手肘缓起缓落,实现音色的连绵不断。弹奏时要特别注意手指之间的连贯性,以达到自然流畅的效果,不能出现忽重忽轻、音色粘连和不连贯的情况,还要注意保持整个手臂的松弛状态,不能额外使力,通过臂力的控制将重心移到指尖,使得整体协调平稳。

(二)触键的角度

1.水平触键

水平触键即手指与琴键的角度在90°以内,以指尖到指肚之前的部位为触键部分。演奏者会根据演奏的风格调整手指与琴键之间的角度。如果触键的角度在60°到80°之间,则触键过程中使用指尖到指腹的部分更多,弹奏出的音色较为古典浪漫;如果演奏时手指与琴键之间的角度在40°之内,则在演奏中会使用指腹触键较多,音色呈现也是比较晦涩朦胧。

2.垂直触键

竖直的触键,即手指与琴键保持90°的夹角,触键处为指尖最顶端的部位。使用这样的触键方式,能够弹奏出清亮活跃的音色。快速竖直的触键适合弹奏具有动感的跳音或旋律,而慢速的垂直触键则可以产生细腻而集中的音色。

在弹奏《夕阳箫鼓》中,模拟由远及近的钟鼓声时,要注意让触键饱满、具有颗粒感,形成正比。在触键技巧上手指要稍微向内勾起,整个手掌心要撑持住,手型要稳固,手掌关节支撑要牢靠。在触键的深浅上要分清楚不同音色之间的虚实性。在模仿声色的清晰时,要使触键的角度尽量垂直,受力面积变小,即垂直触键,一般以跳音进行表现,这就是所谓的“实”;在模仿音色的空灵柔和时,要使得手指的受力面积相对扩大,手指与琴键的角度尽量减小,即水平触键,这就是所谓的“虚”。

(三)触键的速度

1.快速触键

快速触键包括快速水平触键和快速垂直触键。在弹奏快速触键的时候,会产生一种明亮、轻快的音色,适合于弹奏轻快奔放的主题曲。指法是用手指的三个关节作为支撑点,带动竖起的食指,以45°的角度来进行敲击,从而得到理想的音色。各个时代的音乐作品中都有这样的敲击,特别是在巴洛克和古典时期,该敲击方式普遍且重要。

2.慢速触键

慢速触键也可以分为两种,一种是竖向,即慢速垂直触键,一种是横向,即慢速水平触键。慢速触键用来弹断奏或者一些微弱的连奏,不需要太用力,因此弹出的曲子像歌唱般轻柔。

黎英海先生所创作的《夕阳箫鼓》经历了时间的洗礼,为我国民族音乐的发展奠定了基础,这不仅仅是音乐本身所具有的魅力,也是中华民族文化的传承,是彰显民族自信的标志。黎英海先生将民族调式和民族和声的运用与民族乐器相结合,将《春江花月夜》的美景通过钢琴音乐完美展现在大家面前,使得《夕阳箫鼓》成为中国钢琴史上不朽的名作,展现了我国民族传统音乐艺术的魅力,极大地促进了我国音乐文化的发展。