版刻字书与篆书之关系论考论文

2024-09-13 17:19:55 来源: 作者:liziwei

摘要:“宋尚意”作为广泛认知的概念,在宋代书法演进中产生了深刻影响,是当时书法的显著特征。然而,常常被忽略的是,宋代书法中也存在着复古思潮,实际上这两种思潮相互交织、相互促进。尚意思潮的兴起实质上是对唐代尚法观念的回应,在历经五代乱象和宋初“追求时新、倡导潮流”的阶段后,欧阳修和蔡襄针对真行草书提出了崇古尚晋的观点,而对篆隶书体的关注则回溯到更古老的时期。

“宋尚意”作为广泛认知的概念,在宋代书法演进中产生了深刻影响,是当时书法的显著特征。然而,常常被忽略的是,宋代书法中也存在着复古思潮,实际上这两种思潮相互交织、相互促进。尚意思潮的兴起实质上是对唐代尚法观念的回应,在历经五代乱象和宋初“追求时新、倡导潮流”的阶段后,欧阳修和蔡襄针对真行草书提出了崇古尚晋的观点,而对篆隶书体的关注则回溯到更古老的时期。两宋时期,超越唐代贤者观念,直接回溯古法的思想一直伴随着书法的演进过程,同时也对元、明、清时期产生了重要影响。

一、两宋书法环境与字书出版

古代字书,大致可以分为三类:第一类是以辨别字形和解释意义为主要目标的字典,如《说文解字》;第二类是注释词汇释义的词典,如《尔雅》;第三类则是兼顾音韵和文字训诂的韵书,如《广韵》。这些字书在实际上充当了古人阅读与理解文字的辅助工具。田建平在《元代出版史》中提到,工具书如字书和韵书,对于平日的学习、文章创作以及应对科举考试而言,皆是不可或缺的参考资料。因此,这些书籍的刻板数量众多,版本迭出,印刷量庞大。像《尔雅》就存在多种刻本,包括平水曹氏的进德斋刻本和雪窗书院刻本。另外,戴侗的《六书故》、周伯琦的《六书正讹》以及杨桓的《六书统》,这三部作品也都有各自的刻本。这些工具书对日常学习、撰写文章和参加科举考试至关重要,对于那些从事书法和文字研究的文人学者和篆刻艺术家来说,其影响更是不言而喻。特别是由篆书家和文字学家亲笔撰写的字书,对当时书学研究的贡献尤为显著。虽然字书最初的设计是为了阐释字形、发音以及意义,相当于字典,但在中国古代的训诂学中,这类著作常将字的解释与词的解释相结合,导致字典与词典之间的边界模糊,因此统一被称为字书。

王国维提出“三代之钟鼎,秦汉之摹印,汉魏六朝唐宋之碑帖,宋元之书籍等,其美之大部,实存于第二形式”,认为宋元时期的书籍以形式来体现古雅之美。其实宋元书籍精良,不只是今人的观点,历代有不少人将古籍作为法帖来欣赏、学习,如范景中在《汲黯传》帖后题跋中注意到“此刻”之说,由此推断出该帖可能是赵孟頫对宋版《汉书》文字的临摹作品,使得其墨迹风格与赵孟頫其他作品显现出不同的风貌。此现象亦反映了古代学者多以宋元时期的古籍刻本为学习材料,习惯于抄写古籍以修习书法。

两宋时期江浙地区的经济较发达,经济的繁荣推动了文化的兴盛。农业、印刷业、造纸业等各个领域都取得了重大的发展。在此期间,雕版印刷达到了巅峰,刻书地点几乎遍布全国,杭州、建阳、汴京、眉山、江西等地成为印书的重要中心。一些书坊世代从事刻书和销售书籍之业,将技艺代代相传。北宋时期监书的数量达到了110余种,这些书籍不仅数量众多,品种丰富,而且注重校勘,刻印精良。值得一提的是,到了元代,杭州的出版业位居全国前列,多数重要的官方著作,如《元史》和《大元一统志》等历史类作品都选择在此印刷。此外,关于文字学和小学类的书籍,如《说文解字》《六书统》《六书溯源》《书学正韵》等,亦在杭州出版,这反映出元代对基础教育书籍的高度重视,同时也表明了这些字书在当时社会中的权威地位。

二、篆书复兴与字书出版的互动关系:字学对篆书技法与审美观念的塑造

关于字书与书法之间的关系问题,王国维曾提出“古人字书,非徒以资诵读,且兼作学书之用”的见解,认为古代的字书不仅仅用于辅助诵读,还有学习书写的用途。元代书论中也提及“汉人课籀隶,始为字书,以通文字之学。江左竞风骚,始为韵书,以通声音之学”。这一观点不仅揭示了出版和刻制字书对习练篆书习惯产生的深远影响,还强调了书籍在传播知识方面的重要性。鉴于两宋时期篆隶字书的广泛传播,篆书家受其风格所影响也在情理之中,这也充分反映了字书对书法艺术发展的贡献。

正如赵宦光《寒山帚谈》中称:“不知字学,未可与言作篆;不知篆书,未可与言作印。”马端临认为字书是小学入门的基础,并质疑早先陈振孙将法帖文献纳入杂艺类的做法:“以字书入小学门,自《汉志》已然,历代史志从之。至陈直斋所著《书录解题》,则以为《书品》《书断》之类,所论书法之工拙,正与射御同科,特削之,俾列于杂艺,不以入经录。夫书虽至于钟、王,乃游艺之末者,非所以为学,削之诚是也。然六经皆本于字,字则必有真、行、草、篆之殊矣。且均一字也,属乎偏旁、音韵者则入于小学,属乎真、行、草、篆者则入于杂艺。一书而析为二门,于义亦无所当矣。故今并以入小学门,仍前史旧云。”马瑞临认为书法既包括小学的偏旁部首、音韵规则,也涵盖了真、草、隶、篆等书体,应将其纳入小学的学科之中,并延续古代的传统——以字书作为小学学科入门的基本功课。

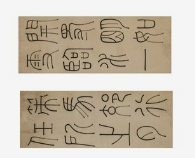

在宋朝,文字学和金石学的兴盛引发了时人对古体书法的重视,人们主要通过字书来了解这些古文字。在这种崇古思想下涌现了一批重要著作,如欧阳修的《集古录》与赵明诚的《金石录》等。此外,薛尚功的《历代钟鼎彝器款识法帖》以及王寀《汝帖》中的《石鼓文》和《诅楚文》等铭文篆书作品也被刊为刻帖流传,这些都极大地促进了宋代篆书的普及与繁荣。其中薛尚功编纂并解释音韵的《历代钟鼎彝器款识法帖》汇集了511件铜器铭文,其石刻版本存放于江州公库。这部作品成为北宋至南宋时期金石学、石刻技艺、法帖、版刻书籍研究的珍贵实物证据。另外,这一法帖后有多种木刻本传世,对古文的传承以及古文字书法的影响不可小觑。

在这种尚古思想的书法环境下,许多精通字学的书家不仅擅长小篆,还涉猎古文大篆,如宋代的徐铉、郭忠恕、张有,元代的杨桓、周伯琦等人。他们认为,秦代后的小篆并非真正格调高古的文字,人们应该追求更古老的文字,甚至追溯至黄帝、仓颉时代,以探究文字的原始形象。为此,他们撰写字书并刊刻于世,以期能恢复古法,得古人真韵。

三、结合与互补:字书与篆书的交融

许慎的《说文解字》一书,对于学书者的重要程度不言而喻。北宋时期,徐铉曾奉旨与句中正等人同校《说文解字》,于宋太宗雍熙三年(986年)完成并雕版流布,世称“大徐本”。由此可见,宋太宗对《说文解字》一书的研究颇为深入,针对其中存在的差缪,他指示名家进行校勘,并在体例编撰方面进行了增益,最终使该书颁行于天下,成为钦定的标准工具书,具备权威性。

在探究古籍临摹学习的实践中,邓石如无疑是个典型案例。据《邓石如传》载,邓石如在深入观察和推敲古籍后,便对《石鼓文》《峄山碑》《泰山刻石》《城隍庙碑》及《三坟记》等作品产生了浓厚兴趣,每部作品均临摹有百余份。鉴于篆书资源的不足,他手抄《说文解字》达20遍,仅用半年时间即告完成。此外,他广泛搜集三代的钟鼎以及秦汉时期的瓦当、碑额等资料,致力于开阔自身的书法视野,提升自身的艺术鉴赏力。通过手抄《说文解字》20遍的事实,我们可以看出邓石如在深化对《说文解字》的理解上投入了巨大努力,并在此基础上广泛涉猎并深入研究了其他篆书资料。正如梁章钜在《退庵随笔》中云:“有志学书,而年力有余者,竟当从小篆入手。先觅一旧本说文。汲古阁本旧拓即可。字字摹仿,到掩卷悉能自运后,再觅旧本石鼓文,及李斯各摩崖篆字,李阳冰各石刻,精心学之。”其也认为学书应当从小篆入手,而学习小篆需先临习《说文解字》,并做到对字法、笔法谙熟于心,打好文字学基础,再对其他篆书资料进行学习。张宗祥曾云“盖篆者与小学相依以为盛衰者也”,也认为篆书与小学紧密关联,篆之盛衰亦随小学兴衰。因此邓石如篆书的创新离不开对文字学的深入学习。正是篆书实践、文字学研究两方面的相互滋养,才能使邓石如留名于书法史上。

郭忠恕所撰的《汗简》及其同类字书《古文四声韵》,均属于北宋时期辑录所谓“古文”字体的书籍,都为经典古文的传抄提供了字形依据,这种书籍刻本并非一般文人书家能为。如清代钱泳《履园丛话》卷十二《艺能·刻碑》曰:“刻行楷书似难而实易,刻篆隶书似易而实难。盖刻人自幼先从行楷入手,未有先刻篆隶者,犹童蒙学书,自然先习行楷,行楷工深,再进篆隶。今人刻行楷尚不精,况篆隶乎?”道出了篆隶较行楷难刻的原因。“元体字小者百五十文,大者二百文,篆隶每字五文”也说明了篆隶镌刻较为繁复的问题。这类版本书籍在清初乃至整个中国刻书史上都属于上乘之作,同时也成了传抄古文研究领域中的关键文献资源。宋代书法在古文和大篆方面受郭忠恕的《汗简》影响深远。《汗简》汲取了古代字书、碑刻、器物铭文等广泛资料,尽管有个人创作,但风格呈现出统一性,对宋人篆书产生很大影响,如北宋梦英《十八体篆书》、阎立本《步辇图》后题字、常杓《宋人词册》等,在用笔上多受郭忠恕《汗简》的影响。

《复古编》共分二卷,并附有一卷附录,其作者为北宋末期湖州(今浙江省湖州市)的道士张有。其一生专注内心修养及学问探究,晚年投身道教,卒年七十余。早年间,他以“弱冠以小篆名”而蜚声社会,即于20岁时因其对小篆的研究而颇有声望。随着时间的推移,他在小篆领域的声望逐步提升,自元丰以来,以小篆著名天下,自25岁起,便成为备受瞩目的小篆研究学者。此阶段之后,他萌发了编写字书的想法,于是潜心研究,耗时30余年,在60岁左右完成了《复古编》的撰写。《书史》中载“张徵云:‘至陈晞、章友直、文勋辈,萦毫泄墨,如圬如画,是故笔痴而无神。近世吴兴张有,用写篆法,神明意用,到昔人波澜,《复古编》出,而晞辈废矣。’”认为陈晞、章友直、文勋等一代的作品似乎像是在刻意书写,缺乏灵动的气息,而张有写篆的方式,恢复了昔日的神韵,继承了古人风采,《复古编》一书问世后,陈晞等一代的书风逐渐式微。可以想象,字书对书法风格的影响力。

综上所述,在宋元刻印业繁荣昌盛的历史背景下,字书作为实用工具书籍得到了广泛的传播与推广,版本繁多,印刷量庞大,为当时文人对篆字的认知与学习提供了便利的条件。从两宋时期的书法教育来看,字书在篆书学习过程中有重要作用。其不仅在阅读过程中影响了当时书家的篆书风格,也成为学习篆书的重要资料。两宋篆书墨迹与字书的风格在一定程度上相互影响。字书的传播和使用使书家能够更便捷地学习和参考篆书的规范与变化。字书所呈现的各种字体和字形为书家提供了参照和学习的对象,从而影响了他们的创作风格。同时,字书中对文字字形、意义的解释,以及对古代文字的考订也使书家们对篆书有了更深入的认识和理解,影响了他们在创作中对篆书风格的运用和表现。总的来说,两宋字书在刻印数量和传播范围上为当时的书家提供了更丰富的篆书资源,而这些资源则在一定程度上塑造了宋元乃至明清书家的篆书风格和创作特点。

此外,深入研究字书等古籍版刻与书法关系的未来方向,涵盖了历史演变、文化影响、创作动机、创作方法、文本与形式交互、跨学科研究等多个方面,可以揭示书家在创作中如何运用字书元素影响书法风格,以及如何适应社会文化需求等课题。深入挖掘这种关系的多重层面,将有助于人们全面理解版刻书迹与书法史之间复杂的互动机制,及其在书法发展中的重要作用。