《马林巴第一协奏曲》第四乐章音乐分析论文

2024-09-13 16:05:30 来源: 作者:liziwei

摘要:《马林巴第一协奏曲》第四乐章是由巴西作曲家Ney Rosauro所作,是《马林巴第一协奏曲》中的末乐章,Ney Rosauro的代表作之一。该作品以固定低音为基础进行变奏,具有一定的稳定性的同时也在不断地发生变化。笔者将对乐曲的创作背景进行简单介绍,并从乐曲音乐分析、乐曲的演奏两个方面对《马林巴第一协奏曲第四乐章》进行探究。

摘要:《马林巴第一协奏曲》第四乐章是由巴西作曲家Ney Rosauro所作,是《马林巴第一协奏曲》中的末乐章,Ney Rosauro的代表作之一。该作品以固定低音为基础进行变奏,具有一定的稳定性的同时也在不断地发生变化。笔者将对乐曲的创作背景进行简单介绍,并从乐曲音乐分析、乐曲的演奏两个方面对《马林巴第一协奏曲第四乐章》进行探究。

关键词:马林巴第一协奏曲第四乐章;音乐分析;演奏技法

引言

20世纪以来,马林巴教学不断普及,演奏者们对其演奏技巧的了解与掌握不断丰富与提高,演奏水平不断提升。马林巴演奏也进入了各大音乐院校的教学课程之中,成为打击乐专业学习的主要方向之一。

《马林巴第一协奏曲》作为当今马林巴演奏曲目的“标准”,具有一定的研究价值。《马林巴第一协奏曲》共有四个乐章,打破了古典协奏曲最普遍的三个乐章的基本结构,这首协奏曲于1986年在巴西为马林巴和弦乐团而作,是Ney Rosauro就读硕士学位时所创作的作品,也是Ney Rosauro献给他儿子的一部作品。这首协奏曲共计18分钟,以抒情的旋律、富有动感的节拍转换为特色,让观众感受独特的巴西音乐特色与爵士乐相结合的音乐。笔者将在下文对钢琴伴奏版的《马林巴第一协奏曲》第四乐章—《Farewell(告别)》进行音乐分析与演奏分析。

一、《马林巴第一协奏曲》第四乐章音乐分析

(一)曲式结构分析

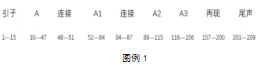

《马林巴第一协奏曲》第四乐章是在c小调上构成带再现和尾声的变奏曲式,具有循环性和一致性,在一定程度上体现了三部性原则。乐曲可分为引子部分(1—15小节,其中包含两小节的装饰小节)、A(16—51小节)、A1(52—87小节)、A2(88—115小节)、A3(116—156小节)、再现(157—200小节,引子以及A的再现)、尾声(201—209小节)(见图例1)。

全曲类似固定低音变奏类型,也被称为“帕萨卡里亚变奏曲”。左手以八小节的固定低音为起端并不断反复,具有独立的结构性,伴奏织体稳定、统一;马林巴旋律声部则围绕主题部分中的两个主要动机进行变化发展,两者相互对位,并行发展。

(二)音乐旋律分析

1、混合型旋律形态——引子

引子部分由1至15小节,该乐段节拍变化以“6/8、2/4、6/8、3/4”为一组进行循环出现。

引子部分的前十二小节为上升型旋律,从c小调的主音开始向上四度进行,由c小调Ⅲ和弦与Ⅳ和弦的分解形式构成,交替向上共跨越三个八度的音区,在第12小节处进行渐慢,该上行旋律的音乐情感严肃且坚定有力。

后两小节为下降型旋律,是以短小的减七和弦为基础的马林巴华彩乐段,速度以中慢为基础,随着旋律的下行开始渐快但又相对自由。九个连续的三连音连接十六分音符,以收缩音阶为基础进行螺旋式下降,增加了乐句紧张度,具有收束之感,最后以c小调的主和弦为连接进入乐曲的主题部分。

前十二小节的上升型旋律与后两小节的下降型旋律形成对比,不同方向的旋律进行与最后两小节的小华彩部分体现了音乐情绪从庄严到自由的转变,并呈现出前松后紧的节奏特征。

2、水平型旋律形态——主题

主题部分由16至51小节,共有四个乐句和一个四小节的连接。该部分节拍在3/4与2/4之间交替进行,马林巴高音声部旋律较为平稳地进行,以此强调马林巴低音声部节奏型的稳定进行与二拍、三拍之间强弱规律的转变。马林巴声部演奏旋律与固定伴奏织体,钢琴声部则八度演奏c小调的主音为伴奏,且两小节为一乐节。

a乐段(16—31小节)时,马林巴演奏者右手以八度音程演奏旋律,节奏音型单纯、简练;左手则采用了“Moeller技巧”①演奏固定音型的低音声部。其伴奏织体为音程,其中“c1”保持进行,低音分别与其构成纯四度、减五度、减四度音程。在第32小节进入到a'乐段(32—47小节),马林巴高音声部的旋律由八度演奏变为四度演奏;低音声部则一直保持演奏根据乐句的划分而固定的伴奏音型。钢琴伴奏声部也发生了变化,在原来以两小节为一乐节的基础上,每乐节的第一小节弱拍处加入一个柱式和弦。最后通过四小节的固定低音伴奏过渡到变奏一。

在a乐段中,音乐进行以八度音程展开,整体音响和谐;在a'中,八度音程被缩进至四度音程,使得音乐具有积极向上的音响效果,虽然和谐但并不饱满,增强了音乐进行的动力。

3、变奏

(1)旋律及节奏变化——变奏1

变奏1由52至87小节,共有四个乐句与一个四小节的连接。该部分的节拍在3/4与2/4之间交替进行。马林巴高声部旋律以主部的两个动机为基础,进行“加花”式的变奏,其节奏从一拍一音简洁、单纯的四分音符或四分附点音符变为具有切分节奏的旋律。

低音声部依旧保持演奏与主题部分相同的固定伴奏,旋律声部中连续的节奏变化伴随着固定且快速的低音线,给人一种音乐旋律在进行过程中既稳定但又极具活泼性之感。这一编曲手法凸显了一种独有的节奏感和切分之感,强调高音的切分节奏与低音快速而规整的固定伴奏织体的对位。

马林巴声部在63小节处开始渐强,在68小节进入下一音区时突然弱下来,后随着旋律的进行逐渐渐强,在76小节处演奏力度达到最强。第84小节处,高音旋律在c小调的主音上结束,具有收拢性的特点。最后通过四小节以c小调的属音与主音构成的四度音程进入乐曲的变奏二。

(2)旋律发展变化——变奏2

变奏2由88至115小节,由钢琴独奏与马林巴保持固定伴奏构成。旋律进行由之前的马林巴声部转换到钢琴声部,并以主题部分的两个动机为基础进行变化发展。

钢琴高声部旋律由主题的两个动机变化发展而来,呈现波浪形的长线条,具有歌唱性,且前后呼应;其低音声部使用柱式和弦伴奏,和声布局简单,和声进行为变格进行。对乐曲的节奏因素进行了充分的运用,在这一段中2/4拍与3/4拍的交替弱化音乐的舞曲特征,突出了进行曲的风格,音乐旋律具有活力,且复杂多变。

马林巴低音声部以在c小调主音上构成的五度音程为固定伴奏织体,这一部分的马林巴需要将演奏力度突然弱下来并保持“p”的力度演奏,以突出钢琴声部旋律的进行。马林巴高音声部在第100小节加入。最后由钢琴演奏c小调的主和弦进入变奏三。

(3)旋律及其时值变化——变奏3

变奏3由116至155小节,该变奏由五个乐句构成。116-131小节由钢琴演奏;132-147小节为马林巴声部的变奏,其旋律以主题部分中的两个动机为基础,旋律音符时值变为十六分音符;148-155小节,马林巴声部保持在大字组的“Do”上演奏。

a乐段(116—131小节)为钢琴声部的独奏部分,演奏乐曲主题部分的动机材料。马林巴声部在第132小节再次加入,与之前的四分音符、切分节奏不同的是这次变奏采用了快速的十六分音符来演奏描绘与原主题材料相似的旋律。由“c2”开始进行整体向下进行,最后在148小节处进行到了“c”并保持演奏,同时根据钢琴声部的演奏进行渐强,以增加音乐的强度。

在这一段下行旋律中需突出重音的演奏,通过重音突出2/4拍、3/4拍之间的转变让听者更好地捕捉到节拍的变化。从第151小节开始,每个四分音符细分都随着音乐而增加,由每拍四个16分音符转变为五连音再到六连音,节奏密度加大,最后由16分音符平稳地过渡到滚奏直到乐段结束在c小调的第七音上并进入华彩乐段。

4、华彩乐段

华彩乐段共有38小节,被分为五个乐句。

第一乐句与第二乐句之间的音域跨度较大。第一乐句由低音区的“A”进入并自由的、以慢速开始,随着音阶上行的递进,音符时值在第二小节由八分音符缩小为十六分音符,节奏型变密集,演奏至第四小节时音符时值回到八分音符最后结束在四分音符上,稍微放松后进入第二乐句。音乐情绪由最开始的缓慢、平静到逐渐激烈、活跃再到最后的平稳,形成松-紧-松的节奏特征。

第二乐句由高音区中的“#d3”进入,随着进阶的下行渐快,第四小节是以“A”为根音的小七和弦的分解上行,并在最后一拍的三连音处稍微渐慢,最后一音回到了第一乐句的开始音“la”。通过五小节较慢的滚奏,平缓地进入第三乐句。

第三乐句为带反复的乐句,其旋律在左右手与高低音区交替进行,重音也随着旋律的进行而改变。前两小节保持弱的力度,第三小节开始做阶梯式的渐强,在乐句反复时不需要再由弱渐强,保持之前的力度并适当的渐强,第三乐句音乐情绪从稳定、柔和逐渐变为轻巧、明快。由富有活泼、热情四个小节的重复连接来到第四乐句。第四乐句在连接的基础上整体模进上行,最后收拢性的结束在主音上,滚奏由强到弱直至消。

第五乐句以跨越两个八度双倚音的形式,演奏经过变化且以向下模进为主的主题旋律。最后通过两小节高低声部的对话与一小节的共同演奏相同旋律,强收在了c小调的主音上。

乐曲中马林巴声部的华彩乐段至此结束。马林巴声部的华彩乐段在一定程度上使用了装饰变奏的手法,抽象地呈现了《马林巴第一协奏曲》中四个乐章的主题动机,其中第五句便由第四乐章主题动机变化而得来,以双倚音来演奏经过缩减变化而得来的旋律。

5、旋律二度下行——尾声

尾声由201至209小节,尾声以极弱的力度从小字三组的“c3”开始,使用了滚奏这一演奏方法,随着音阶的下行演奏力度也持续上升,最后经过一小节下行的半音音阶以演奏强有力的小字组的“c”结束了这一乐章。

二、《马林巴第一协奏曲》第四乐章演奏分析

(一)节拍转换

乐曲的节拍设计巧妙,具有一种循环节拍的特点。即节拍的转换会随着曲式结构的变化发展而产生变化,在新的乐段出现时节拍便会随之进行变化并有规律地重复。这也属于复节拍中的一种横向节拍转换,随之带来的还有节拍律动的变化。

乐曲除了华彩乐段外,6/8、2/4、6/8、3/4拍的循环节拍贯穿整首乐曲。6/8拍主要出现在乐曲的引子部分,主题部分则是以3/4、2/4拍之间的变换为主。

引子部分中的节拍转换组合以“6/8、2/4、6/8、3/4”为一组,共三组。其中6/8拍中的节拍律动为“3+3”,体现了三拍子的强弱规律;2/4、3/4拍的节拍律动分别为“2+2”“2+2+2”,都体现了二拍子的强弱规律。

主题部分中节拍转换组合以“3/4、2/4、3/4、3/4”为一组,其中马林巴低声部中的3/4拍出现了两种不同的节拍律动:第一种为“3+3”的节拍律动;第二种为“2+2+2”的节拍律动。作曲家在3/4拍中分别体现了3拍与2拍的强弱规律,3/4拍节拍律动的转变与3/4、2/4拍交替出现,使节拍打破了原有的节奏律动,出现不规则性。

固定且循环的节拍转换给乐曲带来了不一样的律动之感,丰富了乐曲的节拍特色,突出旋律情绪的变化。精确地掌握节拍转换是演奏好这一乐曲的基本要求。笔者认为在演奏前应认真熟读乐谱并认真分析乐句中音符所占时值,在演奏过程中最大化地利用节拍器来帮助演奏者掌握节拍转化。

(二)左手音程的机能练习

乐曲的速度要求为Prestissimo(最急板),在整首乐曲之中占比最大为左手持续演奏八分音符节奏型,几乎贯穿了整首乐曲。在演奏过程中需注意左、右手的音量平衡,演奏者在一直重复同一节奏型时,比较容易忽视左手在敲击时使用的力度,导致左右手音量失去平衡;而快速的敲击也会使我们的左手很快就感受到疲惫,因此在正式加入右手旋律之前,我们需要针对左手音程的演奏进行机能练习。

首先要注意的是琴槌的敲击位置,以敲击音板中间为主,因为音板中间位置为共鸣最强的地方,在特殊情况下也可以选择音板的低端或者顶端敲击以此来展现乐器的最佳音色。

其次,在前文中说到在演奏固定伴奏音型时可采用“Moeller技巧”,这一技巧可以使演奏者在演奏过程中保持相对放松的状态。掌握这一技巧需对下述三个步骤进行练习:第一步为练习小臂的“鞭状”动作,即左臂像模仿甩鞭子的动作上下摆动,这时只演奏曲谱中的重拍;第二步便是将“鞭状”动作与小的手腕动作相结合;第三步便可以缓慢地演奏下列谱例所示节奏型。

(三)槌的控制

在演奏过程中,演奏者需控制旋律在进行时强弱的变化、音符流动时的清晰度,使音乐情绪更为饱满、更具表现力。在快速的演奏中演奏者需要灵活地使用琴槌并针对不同的段落选择适当的敲击方法与敲击位置,注意敲击的动作和手臂的摆动。在演奏高音旋律声部时可以适当地增加琴槌落槌时的敲击力度,通过提升琴槌的弹力突出旋律的清晰度与轻快流畅之感。对于演奏低音声部的固定节奏型时,我们可以适当地减少手臂的摆动,使用手腕带动琴槌,保持适中的抬槌高度,保证落槌时的平稳性。

1、分槌对位的准确性

演奏者需解决对分槌对位的准确性这一难点。因低音声部由固定八分音符节奏贯穿全曲,所以高音旋律的变化与低音声部的对位便成了演奏乐曲的一大难点。对位较难的部分为变奏一,高音声部出现了具有切分音节奏的旋律变化,演奏技巧为单手转腕。在单独练习高音旋律时可使用节拍器为辅助,并将节拍换算成小单位进行练习。

2、滚奏

(1)单槌滚奏

单手滚奏这一演奏技巧出现在乐曲的后半段,即变奏3、再现部分的后半段和尾声之中,并以16分音符为记谱方式。

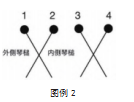

单槌滚奏这一演奏技巧使用到的是内侧琴槌,即2、3槌(见图例2,为四槌演奏法的琴槌序号介绍),在敲击时需注意两个方面:第一个方面为利用重音突出2

拍与3拍之间节拍的相互转换;第二个方面为旋律四度跳进时的提前预备与敲击位置的准确性。

在演奏过程中,使用单槌滚奏时需突出旋律重音的走向,对非旋律重音在演奏时可以相对弱化。其中重音排列为:“6+6+4+4+6+6+4+4+4”,演奏时随着旋律的上下起伏,有效地对渐强、渐弱的力度变化进行处理,突出旋律进行的紧张感。对于“#f—c”的四度跳进之处需对下一音的演奏姿势进行提前预备,用左手带动右手与整个身体的移动,此时的演奏者依旧手持双槌,需注重四支槌之间的独立性。

(2)双槌滚奏

双手滚奏在整首乐曲中占比较少,只在华彩乐段中出现了五个小节。速度经过之前缓板的过渡变为行板,整体的力度为弱。演奏者在演奏时须保持较慢速度且做到每个音都清晰、平稳,可适当地降低槌的高度以减弱落槌时的动作与力度,以较稀疏的个数开始演奏第一个和弦。演奏时双手需保持平衡、落槌整齐,手臂保持放松状态。在演奏和弦的同时需提前做好进入下一个和弦准备,做到每个音都清晰。在变换和弦时需具备绝对的准确性,在和弦转换时使用大臂带动手腕,确保在换音时先下右手,且迅速准确地将琴槌从一个音板移至另一个音板,避免出现重音、中断或不准确等情况出现。在演奏滚奏时的音色和旋律的走向可以最大限度地突出马林巴琴的共鸣,在音响效果上给演奏者与观众一种连绵不绝的音乐效果,同时也起到过渡音乐、连接上下乐句的作用。

3、独立转腕

在华彩乐段中包含的演奏槌法为“4、3、1、2”,这一槌法使用了左、右手独立转腕这一演奏技巧,这也是基本功练习中的一条独立练习。演奏时需注意4只槌之间音量的平衡,突出4槌与1槌之间重音的交替出现。笔者认为在练习前可先进行分槌练习。

由上文所说的“4、3、1、2”槌法排列还可以演变出许多排列不同的左右手独立转腕的练习,如槌法“1、2、3、4”的基本功练习;槌法“4、3、2、1”的基本功练习;槌法“2、4、1、3”的基本功练习等。在演奏者演奏谱例31所示片段前,可对这几种基本的左、右手独立控槌练习进行针对性的训练,在练习中慢慢地提升速度,这一基本功的练习与对独立转腕技巧的掌握有助于演奏者更快、更好地演奏华彩乐段中的片段。

结语

一方面来说,《马林巴第一协奏曲第四乐章》通过旋律节拍转变;旋律声部改变;旋律音符时值改变的三次变奏,将主题中的两个动机充分的变化发展,使音乐更为丰富。马林巴低音声部的固定伴奏周而复始的循环反复,以相对独立的结构性与旋律声部的变化相得益彰。以炫技为主的华彩乐段,分别体现了《马林巴第一协奏曲》中四个乐章的主题动机,在最后的第四乐章之中,作曲家对《马林巴第一协奏曲》进行了总结与最后的升华。

另一方面来说,在理论分析的过程之中,需要将理论与实践相结合,理论结果也对实际运用起到至关重要的引导作用。如果只掌握其演奏技巧但未对音乐熟知,这样所演奏出的作品是失去生命力的。

参考文献

[1]刘刚.马林巴教学(三)[J].乐器,2005,(08):24-27.

[2]李亚娟.对当代打击乐创作的思考——以内·罗萨络的《马林巴与弦乐队协奏曲》为例[J].民族音乐,2009,(01):23-25.

[3]陈莹竹,郭松.浅谈马林巴的演奏技巧及情感的表达方式[J].当代音乐,2016,(24):81-82+89.

[4]秦效原,铃凯.马林巴琴4种四槌演奏法之比较[J].中国音乐,2006,(04):200-203+207.

[5]马茜倩.马林巴的演奏技巧及情感的表达方式[J].艺术大观,2021,(11):9-10.

[6]马榕.浅析马林巴独奏曲《主题与变奏》的演奏技巧与乐曲赏析[J].黄河之声,2019,(09):26-27.

[7]孔舒艺.浅谈罗萨罗《七个变奏曲》在马林巴训练体系中的重要性[D].上海音乐学院,2012.

[8]刘圆.马林巴四槌的四种演奏法在作品中的运用及研究[D].西安音乐学院,2014.