浅析贝多芬《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章的演奏技巧论文

2024-09-07 15:40:45 来源: 作者:liziwei

摘要:《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章是贝多芬的代表作之一,其通过大量的弱起节奏和短促的跳音深刻地表现出了贝多芬的内心情感,展现了贝多芬敢于与命运抗争的顽强拼搏精神。本文通过对该作品的创作背景、特点的分析,深度剖析《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章的演奏技巧。

《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章是贝多芬的代表作之一,其通过大量的弱起节奏和短促的跳音深刻地表现出了贝多芬的内心情感,展现了贝多芬敢于与命运抗争的顽强拼搏精神。本文通过对该作品的创作背景、特点的分析,深度剖析《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章的演奏技巧。

一、贝多芬及其钢琴奏鸣曲

德国作曲家路德维希•凡•贝多芬被称为“音乐的圣人”,他是世界音乐文化长河中一位传奇音乐家,他精通钢琴奏鸣曲和交响曲等多个领域,有着非凡的个人魅力。然而,在他的创作巅峰时期,病魔突然降临。在短短六年时间里,贝多芬的病情日益恶化,他双耳失聪,精神也饱受摧残。1827年,贝多芬在维也纳因病辞世。

贝多芬作品中的钢琴奏鸣曲被誉为“新约圣书”,其完美融合了古典与浪漫元素,是西方乃至全球音乐史上颇为珍罕的财富。贝多芬的创作可分为早期、中期和晚期三个阶段。在早期作品中,贝多芬的音乐风格深受古典主义音乐的影响,呈现出明显的古典主义音乐架构。随着音乐技艺的不断提升,贝多芬的创作在中期达到了巅峰。在这一时期,贝多芬转变音乐风格,在作品中融入更多独特的音乐元素,使作品更成熟且富有内涵。在经历诸多磨难与打击后,贝多芬晚期的作品透露出一丝悲凉之情,但仍彰显出对生活困境的抗争。在这一阶段,他的创作风格更大胆、前瞻,带有一定的幻想色彩并融入戏剧性元素,极大地提升了作品的表现力。

二、贝多芬《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章的创作背景和特点

(一)创作背景

1798年,贝多芬的事业正处于上升时期,但他的耳朵出现了一些问题,这对于一位音乐家来说无疑是致命的打击,病魔给贝多芬的内心带来了巨大的压力与烦恼。但贝多芬并没有被病魔压垮,他通过《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章向命运发起了挑战,这首作品深刻地展现出了他的英雄精神和反抗精神,表现出他与命运斗争的坚定决心。

(二)创作特点

《第七钢琴奏鸣曲》在结构上采用的是传统钢琴奏鸣曲的四乐章形式。这部作品的第一乐章在作曲技法方面进行了创新,更加充分地表现了他的个人情感。同时,该乐章采用双主题结构,无论在风格还是技巧上都更加成熟和细腻。

《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章采用急板,以八度和弦作为切入点,在作品一开始就表现出贝多芬坚定而又富有激情的性格,增加了作品的活力。第一副部主题呈现出了一个优美细腻的旋律线,而第二副部主题又采用具有前进性质的乐句,这也是贝多芬常用的手法。乐曲频繁地进行转调,在调性上形成强烈的对比,犹如一条巨大的弧线向再现部抛去,使整个作品充满了生命力,也使整个乐章得以统一。

总的来说,贝多芬的《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章在音乐情感上十分突出,它不像其他奏鸣曲一样,具有鲜明的旋律对比,而是通过音乐的运动合理地安排了各个主题的出现,使得整个音乐更加自然流畅,具有戏剧性。

三、贝多芬《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章的演奏技巧

(一)触键技巧

正确的触键技巧是弹好一首作品的关键,不同深度、力度、速度的触键可以演奏出各种不同的音色。《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章展现了贝多芬通过斗争走向胜利的过程,因此在演奏的过程中,演奏者要注意将气息沉下来,要根据不同部分所表达的不同情感做出相应的触键改变,依靠手臂的力量给予手掌强大的支撑,带动手指运动。

《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章开始处便连续演奏不同的八度跳音,因此,演奏者演奏时首先要保持正确的坐姿,身体挺直且尽可能保持放松状态,避免肩膀和手臂处于紧张状态,固定好掌关节,将手掌框架架好,让力量一直传到指尖,这样才能够掌握好演奏时的力度,保证音乐演奏的清晰。其次,即将触键的手指要提前做好准备,用手腕将手掌抬起,结合手本身的力量快速触键回弹,随之结束用力。指尖与琴键接触的时间越短,演奏出的声音就越有弹性,就越能够更加清晰地展现出这首奏鸣曲的活力和气势。最后,要注意弹奏八度的手型,使之保持最合适的状态,同时保证手腕弹奏时的力度。

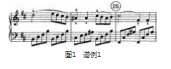

如图1所示,在这一部分,右手采用了富有歌唱性和流动性的单音旋律,左手采用一组四个音不间断的分解和弦为伴奏。演奏时要注意右手需要稍微贴键,需通过手指力量的转移把旋律的线条连贯又抒情地演奏出来,增添乐曲的色彩。对左手分解和弦的第一个音的感觉也十分重要,它影响着后面的音的质量。由于演奏者演奏时容易出现左手盖过右手的声音或者弹得不均匀的情况,因此演奏者在触键时要柔和,可以将第一个音用落的方法将手臂力量传送到指尖,使后面的音在第一个音的力量的基础上进行重量的转移,把手指的力量集中在四、五指上,从而使音色更舒缓、更柔和。其他的手指要自然舒展,张开的幅度可以大一些,手腕要主动跟上手指力量进行转移,要让手臂、手腕、手掌三部分连成一个整体。这样左手作为伴奏音量就不会盖过右手,也不会过于僵硬,从而将副部主题那种优美、流动的感觉表现出来。

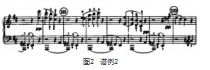

音乐进行到114小节时,如图2所示,左手出现了较长的低音持续,左右手以级进的形式进行弹奏,要注意每四个音要用连音线连起来,形成一组,左右手交替出现。在演奏过程中,一定要合理参考谱面的力度标记,贴键弹奏,让声音集中在手指尖,用手腕带动手指,这样能够使声音更集中。此外,也可以根据左手持续的低音踩延音踏板,这样处理能够使人感觉到音乐不断生长前进的动力。

(二)力度变化

力度是增强音乐表现力的重要方法之一,不同的力度往往能够表现出作品中不同的情绪。作品的情感和层次很多时候是通过演奏力度的变化来表达的。在这一乐章中,贝多芬采用了“ff”“sf”“ffp”“pp”等力度标记来表现他的个性化音乐情感。

在第1~4小节,音乐终止在了带有延长音记号的属音上。该乐句常常让人下意识地将其处理成渐强,其实并不是这样,乐谱中虽然没有标记出渐强,但在最后一个音的位置却标记了“sf”,因此要特别注意力度的把握。这一乐句结束在了第4小节带延长音记号的和弦上,到这里演奏动作虽然结束了,但呼吸不能泄掉,需要表现出一种强而坚定的感觉,因此可以在这里加上踏板,让手指在完成连续的八度的演奏后快速离键。

从132小节开始,右手采用双音的形式,左手为分解八度,谱面出现“ffp”的标记,“ff”后面紧紧跟着“p”,表示力度变化要表现得明显一些。

133小节右手三拍的和弦一定要采用“抓”的方式,把这个和弦抓住并且一定要弹够时值,不能提前放开,便于造成一种倾向性,促进旋律的流动。右手紧跟着的第四拍及后面一连串的跳音与之前的强音有着显著的区别,需要弹得轻巧、整齐。但与“ff”相比弱很多,这里显得更加轻盈,稍微突出上方音,在弱的同时又表现出顽强、富有朝气的生命力。

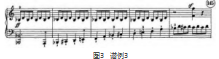

141小节之后在“ff”的标记下发展(如图3),调性变化频繁,这一部分大多数地方左手采用级进上行的跳音,以强而有力的音乐线条进行描绘,更好地渲染了氛围,将音乐推向高潮,最后开放终止于D大调属五六和弦上。

音乐在294小节进入一个小连接,使用了二分音符及全音符这种较长时值的音符,并且谱面出现了“cresc.”的标注,音乐在下行模进的过程中不断渐强。因此在演奏过程中,演奏者要将气息放下来,指尖触键稍微深一些,但要有所控制,不能太过用力,避免导致整个旋律向更加低沉的方向发展,这样才能更加完美地表现出作曲家所要表达的内容。

(三)情感处理

钢琴演奏是通过每首作品的不同结构和演奏的不同技巧来展现作者情感的过程。《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章根据每一部分的不同技巧展现出了贝多芬强大的内心以及与命运斗争的精神。

通过对作品结构的分析可知,这一乐章的结构为奏鸣曲式。1~124小节为呈示部在D大调上的陈述,弱起这种结构几乎贯穿于整个乐章。整个乐章从弱起开始,前四小节是支撑整个乐章的重要动机,表现出贝多芬刚强、直率的性格,奠定了整首作品的感情基调。由于作品以弱起小节开始,因此弱起的第一个音就应该保持住音符完整的时值,从而体现出一种强烈的倾向性。作品虽然从弱起开始,但第一个音仍然是坚定的。因此在演奏中,演奏者正确的呼吸非常重要,如果在弱起处呼吸不够准确,会给人一种不舒服的感觉,有可能会违背作曲家想要表现的内容。

在演奏副部主题时,曲式旋律开始变得优美大气,好像自由地奔跑在一望无际的草原上,又好像有一种抬头仰望湛蓝天空的惬意。在演奏时,演奏者可以弹奏得活泼一些,手臂的力量要一直通到手指,要将右手的旋律婉转优美地表现出来,左手的伴奏要弹得透亮、灵动,增加音色的抒情性,使呈示部的层次更加丰富。在呈示部剩下的乐段里,常常出现“乐队化”对比的感觉,在第86小节右手出现长和弦,左手八度下行,表现出与世界融为一体的意境,有如欢呼、欣喜地奔跑之感。而这种欢呼也只是短暂的,之后被一阵又一阵的铃铛声所代替。在呈示部结束时,左右两只手的旋律让人们仿佛听到了远方传来的回声。

展开部125~183小节沿用了呈示部的主部主题材料,在B大调上进行展开,音乐的变化更加多样。与呈示部的情感不同,展开部就像暴风雨来临时伴随着的轰鸣,给人一种紧张而又急促的感觉。这一部分通过很多“ff”“sf”“cresc.”等表示强音的表情记号,表现出短促而又富有动力的音乐旋律。尤其是在演奏跳音时,触键一定要快且准。此外,在处理八分音符的织体时,要特别注意保持力度、速度的均匀和时值的一致。

再现部为84~327小节,这一部分的结构和技巧与呈示部基本相同,但调性变化更加频繁,作品情感从低沉走向明亮坚定,仿佛要用自己的声音填满整个空间,因此演奏时的力度要更强。

《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章从328小节开始进入尾声,以结束部第一段的材料为基础,音乐最终完美终止于D大调。在尾声的开始部分,再次出现四个音为一组的形式并且弱起仍然是这个部分的主要内容。演奏者演奏时需要调整好呼吸,并将第一个音的时值弹奏完整,使后面三个音呈现出渐弱的趋势,要将大臂的力量送到指尖,增强全曲的结束感。最后一小节的和弦力度加强到“ff”,在华丽辉煌的尾声中结束全曲,展现出贝多芬从黑暗走向光明、与命运斗争的顽强精神。

综上所述,贝多芬的《第七钢琴奏鸣曲》第一乐章突破了古典主义音乐的限制,彰显出了他勇于挑战传统、追求创新的精神。该乐章采用奏鸣曲形式,以弱起节奏贯穿全篇,赋予作品独特魅力,使其更具感染力。分析这首作品的创作特点和演奏技巧,有助于我们深入了解贝多芬的创作心境。在演奏该乐章的过程中,需注重弱起节奏、踏板和连音线的处理,以及情绪的转变,从而更好地表现出贝多芬通过斗争走向胜利、穿越黑暗拥抱光明的情感。