浅析二胡曲《光明行》的情感内涵论文

2024-08-24 10:55:24 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:刘天华是五四运动时期杰出的音乐教育家、作曲家、演奏家。刘天华在初中母校任教期间接触了众多民间艺人,并将其演奏风格和技法巧妙融入自己的教学方法中。这一时期,他开始深入研究民间音乐,发现了其与西洋音乐的不同之处,并逐渐产生了改进国乐的想法。1922年,刘天华成为北大音乐传习所的教师,在音乐系教授二胡、琵琶等乐器。作为民族器乐宗师,他不仅创作了多部杰出作品,还将二胡从伴奏提升至了独奏地位。其中,《光明行》巧妙融合中西音乐特点,丰富了二胡演奏层次,体现了演奏者的情感表达。

刘天华是五四运动时期杰出的音乐教育家、作曲家、演奏家。刘天华在初中母校任教期间接触了众多民间艺人,并将其演奏风格和技法巧妙融入自己的教学方法中。这一时期,他开始深入研究民间音乐,发现了其与西洋音乐的不同之处,并逐渐产生了改进国乐的想法。1922年,刘天华成为北大音乐传习所的教师,在音乐系教授二胡、琵琶等乐器。作为民族器乐宗师,他不仅创作了多部杰出作品,还将二胡从伴奏提升至了独奏地位。其中,《光明行》巧妙融合中西音乐特点,丰富了二胡演奏层次,体现了演奏者的情感表达。

一、《光明行》的创作背景

《光明行》创作于1930年前后,但实际上,刘天华早在1926年便开始构思该曲,这与当时国内大环境密切相关。20世纪上半叶,中国正处于激烈的民族矛盾之中,五四运动的爆发不仅唤起了人民的觉醒意识,同时也带来了中西音乐文化的交流与碰撞。刘天华不仅亲历了国家命运的动荡,还承受了失子之痛。正是在这一刻,他内心涌现出对光明和自由的不懈追求。他将内心的雄心壮志凝聚成铿锵有力的进行曲,《光明行》的曲名正是刘天华对当时社会环境的一种希冀。“光明”寓意着他对于光明前途的向往,“行”字则借鉴了西洋音乐的创作体裁,以进行曲的形式展现出人们昂首挺胸阔步前行的态势。通过这种表达方式,刘天华成功地传递出了人民群众对光明的追求。

这首作品推翻了学界对传统民乐的一些偏见,使那些认为二胡曲目仅能体现缠绵悱恻情感的学者不得不转变了这种固化观念。它不仅展现了浓郁的中国风情,同时巧妙地融入了西洋音乐中的律动感,呈现出热情奔放的画面。这种独特的音乐表达方式是刘天华革新民族音乐的美好愿望的具体体现。整曲由引子、四个段落和尾声共六个部分组成,这种结构展示了作曲家对于音乐表达的深刻思考,体现了他在创作中情感和形式的巧妙统一。

二、《光明行》的音乐特点及演奏分析

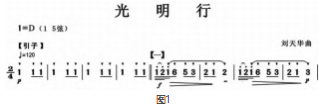

全曲以引子为开头,四小节同音反复,节奏感明显。每个音符上都标有顿音记号,以四分音符和八分音符组合的形式生动描绘了小军鼓的律动(如图1所示)。通过二胡顿弓技巧巧妙模仿了西洋音乐进行曲风格,这在当时是西洋音乐与中国传统音乐融合的首次尝试。力度逐渐由弱到强能够让人体会到强烈的行进气势,顿弓的音乐效果模拟小军鼓的号召声,引导人们坚定勇敢地前进,让人联想到在当时压抑的社会环境中,民族矛盾尖锐,劳苦大众不敢发表心声,心境沉闷苦楚的场景。在这时,引子逐渐奏响,中音1的连续演奏顿挫有力,如同一群挺拔的士兵,声音由远及近,力度逐渐增强,仿佛为一个崭新时代拉开帷幕。

值得注意的是,这里所提到的顿弓是二胡演奏中的一项重要技巧,它主要依赖于手腕的灵活性和手指对弓子的精准控制,这种技巧通过巧妙运弓,能够产生短促而富有弹性的声音。在引子中,尽管每个音都以分弓方式呈现,但此时用内弦顿弓演奏,实现了音与音之间的断裂感。这种处理使得音响更为集中,发音变得坚实而富有弹性,能够更充分地传达作者的意图。这样的演奏手法能够充分展现小军鼓的敲击音符,创造出一种无法阻挡、勇往直前的氛围。

引子部分呈现了流畅的旋律和清晰的节奏。前两小节引入倚音,使得旋律更加生动有力。通过由弱到强的力度变化,展现出不拘小节的感觉。随后,情绪仿佛回到了引子部分,此时运用稳定的大三和弦彰显出人们坚定的气势,但与引子相比,这里的坚定感中蕴含着人们对美好生活的期盼。紧接稳定的大三和弦后是节奏相似的两小节,进一步强化了情感的表达。随后的几小节更富有歌唱性,突显了人们内心从苦闷逐渐充满希望的过程。最终,连续的跳音营造出一种轻松欢快的氛围。

曲目的第一段从第5小节开始,要求演奏者在第一拍后半拍、第二拍及接下来的一小节内采用连弓演奏。这意味着要在一次弓弯中完成三拍半的节奏,并巧妙运用连续和断续的运弓技巧表达豪迈情感。在这四小节内,力度经历由强到弱的变化(f—p),强弱对比可以增强音乐效果,赋予整体更丰富的表现力。从第9小节起,音乐逐渐增强,每个音的力度要保持一致,此时需打开弓段,全弓演奏,确保每个音的充分有力。接下来六小节的旋律呈现附点韵律状态,因此多运用顿弓技法。在演奏附点后的十六分音符时,演奏者需确保旋律的清晰,要特别注意右手的协调。

第二段呈现乐曲的第二主题,其旋律舒缓流畅、平稳连贯。其中第一部分完全采用内弦G调演奏,而第二部分则全部运用外弦演奏,两种音色截然不同,为听众呈现出多样的音乐听感。两次转调的过程中,既完成了调式调性的转化,又充分利用二胡不同的音色变化,展现了人们向着光明前进的信心,表达了人们对美好未来的期待。

第三段整体旋律在转调的过程中出现了三次,然而每次转调后的旋律变化并不显著,仅呈现出微小的变化。这一段中顿音记号极为频繁地出现,短促而灵动的音符演奏出人们内心的兴奋感。之后音乐的力度逐渐增强,如同人们聚集在一起交流。接下来几小节展示了情绪的回旋,最后两小节中,中音1音符跨越两个八度,最后一拍运用了空拍,既对之前的情感进行收束,又为接下来的发展进行铺垫,为听众带来了明显的篇章感。

第四段是乐曲的第三主题,这段旋律一共转调两次,旋律流畅,音调明朗,是对第一段和第二段旋律的变化重复,情绪由兴奋和激动变为豁然开朗,人们不再是劳苦大众,而是经过思想洗礼的先行者。通过引领,他们获得了重生,两次音色转调表达了人们内心的坚定和奋进。

尾声部分再现了第一、二乐段并加以扩展,整段全部运用颤弓进行演奏,在力度由弱变强的过程中给人一种恢宏的气势,段落中出现模拟军号声的主三和弦分解进行的旋律,让人仿佛置身于一个充满希望和力量的世界中,音乐中重叠的声音仿佛是人们的欢呼声,表达了人们内心对美好生活的渴望和热切期盼。最后运用了分解和弦的形式,使结尾的情感表达更加坚定有力,引领人们迎接光明的未来。

《光明行》尾声中大量颤弓技术的运用,使力度变化在这段乐曲中呈现出较大差异,从mf到f再到mf,接着是f到mp,最后达到『。这些力度的转变都是通过颤弓完成的。演奏者在这一过程中不仅要运用颤弓技巧,还需要在力度上演奏出明显的变化。演奏者需要精准地操控弓段的中部和弓尖,以在乐曲的不同部分表达出更加丰富的色彩。特别是在演奏弱音时,更应偏向运用弓尖的部分,创造出细腻而富有层次感的音响效果;而在演奏强音时,要有意识地运用弓段的中部,以确保音色的充实和力度的准确传递。

在右手运弓时,需注重手腕和手臂的协调,保持手部松弛,同时保持稳定性,使颤弓演奏长时间保持力度和情感的一致性。不恰当的演奏可能导致演奏者右手酸痛、肌肉疲劳以及颤弓不均匀。演奏者需适时调整右手手臂和手腕的紧张度,完成这庞大的颤弓任务。

三、《光明行》的情感内涵

(一)勇敢与坚定

《光明行》创作于20世纪30年代,深刻描绘了当时社会的黑暗复杂、人们内心对光明的渴望以及对追求的执着。刘天华先生怀着强烈的社会责任感,将自己内心的感受和对光明的期许以音乐的形式传达给广大人民群众,试图唤起大众的觉醒。

该作品贯穿始终的思想主题是不畏困难、不屈服于黑暗,而该作品中运用的演奏技巧恰如其分地展现出了这一情感内涵。作品一开始就运用顿弓描绘了人民群众昂首阔步走向光明的画面,展现了强大的力量感。举例来说,在乐曲的引子和第一部分中,运用了分顿弓和连顿弓等多样的演奏技法。引子部分的四个小节模仿小军鼓的节奏,在演奏中采用分顿弓的方式。在此过程中,演奏者迅速运弓,使得音符的表达既坚实有力,又不失活泼灵动。随着演奏的进行,音量逐渐增强,仿佛音符由远及近,勾勒出一幅朝气蓬勃的画面,强而有力的音符犹如坚定的脚步声,为当时政治背景下的听众们注入了巨大的信心。

此外,在音乐尾声部分,作者运用了大段的颤弓技巧,突显了其追求光明的坚定信念,这种坚定的情感传递给听众,激发出听众奋发向上的情绪。在这个基础上,创作者还巧妙地运用大调的音乐色彩,使得整个乐曲呈现出清朗有力的特质。这种选择仿佛在模仿西洋管弦乐队的结束风格,刻画出一幅生机勃勃的氛围。整曲通过二胡的演奏展示了人们勇敢和坚定的决心,使得音乐充满了力量感和厚重感。《光明行》不仅是一部音乐作品,更是一次情感的探索,展现了人们在困境中依然保持坚韧与勇敢的精神内涵。

(二)英雄主义

刘天华是传统民间音乐的杰出代表,自幼展现了优秀的思维能力和学习能力,即便进入了北京大学音乐研究所,他仍不断学习新知充实自己,积极向其他教授学习西方创作技法和演奏风格。19世纪初,我国爆发学习西方音乐的潮流,形成两种极端思想:全盘西化和全盘否定。当时,外国人普遍认为我国民间音乐缺乏力量和深度。刘天华由于社会责任感和对音乐的热爱,致力于改进国乐,传承我国传统民间音乐。他以兼收并蓄的原则创作《光明行》,将传统艺术和西方创作巧妙结合,形成独具中国特色的音乐。在尾声部分,他引入小提琴的颤弓技术,成功将其应用于二胡演奏,拓展了二胡的技巧范围,使乐曲更富深度。这种创新不仅使演奏技巧更加多元,更有益于传统文化的发展。

曲名中的“行”字取自西洋音乐的进行曲,整个作品在旋律等方面展现了进行曲的风格。在曲式上,刘天华采用了西洋音乐的复三部结构,实现了中西方音乐的巧妙融合。通过这样的创作,他成功打破了当时西方对我国民间音乐的刻板印象,以实力回应了当时一些西方人对我国民间音乐的轻视,展现了他坚定发展国乐的英雄主义和乐观主义。他的努力和贡献使得民族音乐达到了前所未有的高度,为当时的音乐界树立了榜样。

四、《光明行》的历史意义

1922年,刘天华应聘为北京大学音乐教师。在这段时光里,他受外国音乐理论的启发,尝试通过音乐激励斗志。刘天华积极向俄籍教授学习外国音乐理论,力求在中西方音乐融合中开辟新道路。这一探索在他的代表作《光明行》中得到了充分体现。

创作这首曲目时,刘天华曾表示:“因外国人都谓我国音乐萎靡不振,故作此曲以证其误。”《光明行》像是一场集结觉醒之人的音乐盛宴,将中华民族的根牢牢地聚集在一起。旋律色彩主要汲取自民族民间音乐,而结构、体裁、技法和速度等方面却采用了外国音乐形式。整曲的旋律雄壮有力、气势豪迈,节奏富有弹性,既充满中国风味,又具备外国音乐的丰富性。

刘天华将个人思想注入作品,通过音乐传达了自己对时代的看法。整曲充溢着时代感和责任感,为劳苦大众提供了巨大的精神支持。民族音乐既是民族文化的根和魂,更是连接人心的纽带。刘天华巧妙运用二胡的柔美,将千万人的信念和愿望托举起来,为我国优秀传统民间音乐作出了杰出贡献。作为继承民族音乐的杰出代表,刘天华的《光明行》显然是时代责任感和文化自信的结晶,让我们深刻体味到传统民间音乐的无穷魅力和深厚底蕴。