浅析斯克里亚宾作品中神秘和弦的艺术构造—以《两首诗篇》(Op.63)为例论文

2024-08-09 14:32:54 来源: 作者:xieshijia

摘要:亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾(1872—1915)是19世纪末20世纪初俄罗斯作曲家和钢琴家,他一生短暂却勇于探索,其将独特的艺术思想付诸音乐实践之中,创作了大量具有个人特色的音乐作品。尤其是其晚期创立的调性与和声体系更是充分地体现了他个人音乐风格特点,奠定了他在西方音乐史上独树一帜的地位。

亚历山大·尼古拉耶维奇·斯克里亚宾(1872—1915)是19世纪末20世纪初俄罗斯作曲家和钢琴家,他一生短暂却勇于探索,其将独特的艺术思想付诸音乐实践之中,创作了大量具有个人特色的音乐作品。尤其是其晚期创立的调性与和声体系更是充分地体现了他个人音乐风格特点,奠定了他在西方音乐史上独树一帜的地位。

一、神秘和弦简述

斯克里亚宾生活的年代处于欧洲晚期浪漫主义向现代主义过渡的阶段,他的音乐风格也不断地演变发展,最后创立了极富个性化的和声体系。完成于1910年的交响诗《普罗米修斯》(Op60.)中使用的神秘和弦,宣告斯克里亚宾晚期和声体系的形成。实际上,在他同年稍早些创作的钢琴小品FeuilletD’Album(Op.58)中,就已经完整地采用神秘和弦音高体系进行创作了,乐曲完全以新的和声语言取代了传统的和声思维方法,神秘和弦的中心地位已经确立。斯克里亚宾晚期和声体系是一种以神秘和弦为中心,以三全音和小三度关系为基础的音高关系体系,神秘和弦的六个音按照增四度、减四度和纯四度关系叠加起来构成(与传统调性和声中b5D69和弦结构相同),作为作品主和弦代替了传统的三和弦,它在核心音的基础上通过增减不同音形成多种形式的神秘和弦及其各种变体。

二、曲式结构划分

作品《两首诗篇》(Op63.)创作于1911—1912年,是斯克里亚宾晚期的作品,包含No.1 Masque(面具)和No.2 Etrangete(古怪)两首乐曲。

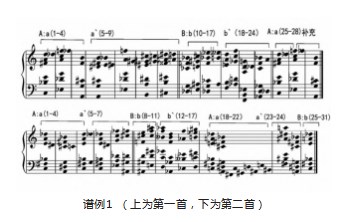

作品第一首共31小节,A神秘和弦占有中心地位,分布于首尾部分中,乐曲的曲式结构是带变化再现的单三部曲式,可分为:A(a4+a`5)+B(b8+b`7)+A`(a4+补充3)。

呈示段由两个乐句构成,各自内部可分成2+1+1和2+1+2,前乐句和声先是以上方小三度的C为根音的和弦开始,末尾停在乐曲的中心和弦即A神秘和弦。后乐句开头旋律材料是前乐句开头小节下四度的不严格模进,和声先延续上乐句末尾的和弦,结尾时进入上方大三度#C根音和弦,形成类似传统调性音乐中的转调结构,只是这里采用的是远关系的调性对比。中段也是两个乐句,两乐句内部组成方式为2+2+2+2与2+2+3,延续前段调性(bD调),之后又作小三度近关系交替转换,后乐句材料是前乐句上方大三度的严格模进,调性也随之转换,中段末尾时进入关系最远的小二度关系(根音为bA),它与再现段开始调性也是一种远关系的对置,但具有华彩性质的单声部旋律作变化,重复将音乐过渡到再现段,起到类似再现前连接作用。再现段为减缩再现,只完全再现了第一乐句,末尾停在A神秘和弦上,并加固一次。

第二首共31小节,全曲以C神秘和弦为中心,乐曲中大量地出现这个和弦,曲式结构是带变化重复的并列单二部曲式,可划分为A(a4+a3`)-B(b4+b6`)-A`(a5+a`2)-B`b`7。

A段展现了两种性格分明织体类型:纵横向混合结合和横向的分解音型。前后两个乐句之间为重复关系,各自内部前两节均采用乐节的模进,只是中心和弦移位方向不同。前乐句后半是C神秘和弦以分解音型方式不断向上进行,后乐句首乐节完全重复,末尾和弦在写法上类似先现和弦,起到了连接下段作用。B段两个乐句之间是模进关系,前乐句也可分为两个重复关系乐节(2+2),后乐句是上三度模进,A段中的分解音型在这里得到充分发挥,中心和弦频繁变换移位,伴随力度渐强,音区的升高等形成了乐曲的高潮。重复的A内部仅做了小节数的调整(5+2),前乐句增加了一小节音型分解,后乐句省去了连接的部分。B段反复时省略一个乐句,调性回到C调上,这在一定程度上有着近似于传统奏鸣曲式中副部主题在主调上再现的“调性回归”特点。

三、和声与调性布局

斯克里亚宾在其作品中惯用“4、6结构”,以“10、6”结构形态排列并在根音上加入增四度的神秘和弦形态,在不同作品中又展现了各种不同变体形式,乐曲也通过这些中心成分控制着全部横向旋律和纵向结构。分析时可根据根音关系观察乐曲段落间以及段落内部的和声布局情况,同时也可通过不同和弦与中心和弦之间的远近关系控制和声的张力,推动音乐向前发展。

谱例1中第一首中心和弦是省略根音上方增四度、附加小六度和大九度的五音神秘和弦(#5D9的属九变和弦),和弦骨干音以小七度+增四度典型的“10、6”结构形式排列。首段前乐句以中心和弦关系很近的小三度C和弦开始,接着继续上小三度到bE和弦,末时以最近的三全音关系回到主和弦,其调性布局方式与肖邦《a小调前奏曲》(Op28.no2)有着异曲同工之处。在肖邦的乐曲中,乐曲从主调的近关系调e小调开始,经过重属调b小调,末尾才回到主调a小调,这种对调性布局的“加工处理”具有浪漫主义后期和声语言特点。在斯克里亚宾晚期作品中,类似调性布局的处理方式常出现在他的前奏曲和音诗中,不难看出肖邦音乐对其的影响,也可见斯克里亚宾对浪漫主义音乐和声语汇的继承和创新;后乐句从主和弦开始,结束在大三度关系#C和弦上,形成“转调”的开放结构。B段以等音关系的bD和弦开始,使得两个对比段落衔接十分自然。整个B段采用神秘和弦常规化的排列方式,以两个大三度模进关系和弦组构成,内部低音进行也是小三度关系,和弦安排上也表现出一定的展开态势,整个B段与主和弦形成远关系的功能对比。整个乐曲除了几处采用三全音关系进入中心和弦,内句内部强调关系较近的小三度调性关系,而在段落之间又具有大三度调性安排特点(A-#C-F-A)。

第二首的中心和弦是附加小九度的六音神秘和弦,乐曲开头以纵横向混合的方式展现这一和弦,尽管低音声部有三全音音程bB-E,但通过前后关系得知C才是根音,它们是另外两个骨干音。斯克里亚宾晚期作品主和弦常喜欢用三四和弦或二和弦形式,此处采用的正是二和弦形式。第三四小节的和弦以水平分解方式陈述,上述两种形态也是全曲神秘和弦的陈述形式。A段第一句从C主和弦开始,之后下小三度模进又回到主和弦,第二句亦从C主和弦开始,但向上小三度模进之后,进入一个#A和弦,构成开放结构。B段开始E和弦与前段结尾和弦为三全音关系且仅一音之差,衔接得十分顺畅,之后的bA、bC、D和弦又继续以小三度关系向前发展。A段重复时乐句内部以三全音的低音关系先后分解和弦,同时又不断地向上模进,最后到达#F和弦。末尾整个重复的B段都在C神秘和弦上陈述。这首乐曲各段的内部和弦之间也强调小三度关系的内部循环,其中短暂经过的个别关系较远的和弦起到了很好的色彩对比作用。(谱例1)

四、音高材料的组织

斯克里亚宾在作品中注重音高材料的组织,这样既能增强乐曲的结构力和逻辑性,也能突出和统一作品的风格个性,乐曲所设定的中心和弦控制着作品的纵横各方面。

在第一首作品中,音高旋律的运动主要来自中心和弦上二度和三度进行的核心音调,整体乐曲的音高旋律均与核心音调联系密切,这也与乐曲和声安排凸显三度关系的和声功能布局相呼应。如乐曲开头一句核心音调建立在A神秘和弦上,这也是全曲的核心基调(相当于衍生出全曲的一个“动机材料”),AB两段几乎都是在这一旋律上进行陈述,它在保持全曲风格统一方面起到了非常重要的作用。

斯克里亚宾在其作品中,常使用排列有规律的八声音阶,这也是他的作品在音高组织上的一个重要特点。其在具体运用中常将第Ⅲ级音省略,而有的作品在构建旋律时又将两个相差半音的同名音同时使用。如第一首第6~9小节,和弦的附加音与其低半音的音高作对比(大小六度和大小九度),出现的半音对比形成一种特殊的旋律形态,其和弦分别为B神秘和弦B-#E-A-#D-#G-#C和八声音阶B-#C-(D)-#D-#E-#F-#G-A,#C神秘和弦#C-xF-B-#E-#A-#G和八声音阶#C-D-(E)-#E-xF-#G-#A-B。又如第二首末尾B段重复从第25小节开始,整个部分都采用C神秘和弦的水平分解方式进行陈述,最后结束在根音上方小七度音高上。在这一系列的横向运动过程中,还加入了根音上纯五度音,形成一个省略Ⅲ级音的C八声音阶:C-D-(bE)-E-#F-G-A-B。

再如乐曲开头两个小节分别为C神秘和弦与A神秘和弦,中心音之间相距小三度关系,两个片段均用到了八声音阶,各自省了一个相应的音级C-bD-bE-E-#F-(G)-A-bB和A-bB-C-#C-#D-(E)-#F-G,两个音阶从梅西安有限移位第二调式(1:2)来看属于同一音阶的模式,将两个音阶合并又可以组成一个完整结构的八声音阶。

五、结语

纵观斯克里亚宾的音乐创作,最能体现他独特音乐思维和风格的就是他晚期创立的神秘和弦音高体系。在《两首诗篇》(Op.63)中,斯克里亚宾以“神秘和弦”为中心构建全曲,控制横向旋律线条和纵向上和弦结构及其结构布局,同时无论是在音乐结构方面、和声调性布局方面,还是在音高组织方面,都表现出构思的缜密性。