二胡经典曲目中悲剧人物形象的塑造论文

2024-07-26 10:08:18 来源: 作者:zhouxiaoyi

摘要:二胡音乐作为传统民族音乐的重要组成部分,其研究价值不言而喻。而对其经典曲目中悲剧人物形象的塑造的深入研究,一方面有助于传承和弘扬中华民族的文化精神,帮助人们更深刻地理解民族音乐文化的内涵和价值;另一方面通过分析二胡经典曲目中悲剧人物形象的塑造,能够深入地探讨出二胡演奏的技巧、音乐表现力、情感传染力等方面的艺术特点,帮助演奏者精进艺术水准。

二胡音乐作为传统民族音乐的重要组成部分,其研究价值不言而喻。而对其经典曲目中悲剧人物形象的塑造的深入研究,一方面有助于传承和弘扬中华民族的文化精神,帮助人们更深刻地理解民族音乐文化的内涵和价值;另一方面通过分析二胡经典曲目中悲剧人物形象的塑造,能够深入地探讨出二胡演奏的技巧、音乐表现力、情感传染力等方面的艺术特点,帮助演奏者精进艺术水准;另外,部分经典二胡曲目中悲剧人物形象的塑造是在创作者基于特定的历史时期的社会现实创作出来的,研究这些悲剧人物形象的塑造,有助于人们了解特定的社会历史和人文背景,达到“以史为镜,可以知兴替”的作用;同时,悲剧人物形象塑造过程中,其心理和情感的变化往往十分细腻,这能够帮助人们更好地理解人的心理特征和情感需求,这种细致的把握带来的凄美和悲壮的情感,更能为人们带来独特又沉浸的审美体验,丰富人们的精神世界,达到艺术熏陶与艺术素养提升的目的。因此,从文化、艺术和人文价值等方面来看,对二胡经典曲目中悲剧人物形象塑造的研究都不可或缺。以下,就二胡经典曲目中创作者如何塑造悲剧人物形象做出浅显的研究与理解。

一、通过演奏技巧、曲式结构表现悲剧人物的情感—以《兰花花叙事曲》为例

《兰花花叙事曲》是以广为流传的陕北民歌《兰花花》为音乐主题和故事素材创作的一首二胡独奏曲,二胡艺术家关铭以善良质朴、富有斗争精神的兰花花这一人物形象为创作重点,通过大量的滑音、揉弦等技巧来精心编曲,生动地塑造了兰花花在爱情和封建礼教之间挣扎抉择的痛苦与无奈,同时也毫不掩饰欣赏与赞扬地塑造了兰花花勇于向封建势力抗争的坚韧勇毅,使兰花花这个人物形象更加立体饱满。

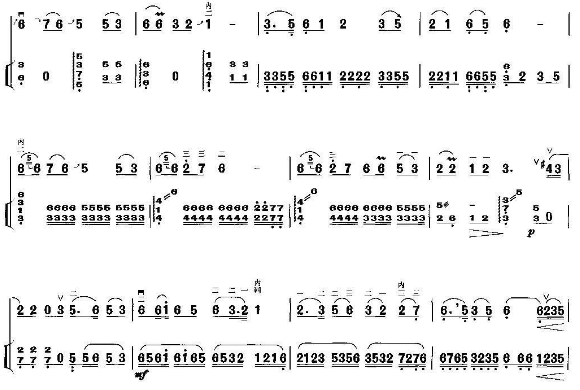

乐曲的引子及呈示部以陕北民歌《兰花花》为基本音调,发音特色模拟人鼻腔发出的后鼻音,高音部分则模拟了人声技巧中给足丹田气,眉头向上顶发出的声音。由三个音的四度进行与大量滑音的运用突出西北特色,也用适当控制滑音的范围和力度来消解过于粗犷的意味,将兰花花这个生长于西北、性格直率淳朴,但又温婉美丽的人物形象勾勒出来。接着谱例中出现的高音“2”后出现了略微克制的上滑音,后面的“6”也同样出现了幅度不大的上滑音,再次丰富了兰花花这一人物形象的饱满度,为其性格特色添加了一些少女特有的俏皮与活泼,丰富了音乐的情感色彩。需要注意的是,接下来运用的滚揉演奏技巧,更增添了乐曲柔和的音色,高音re也以泛音形式娓娓道来,独特的音色透出故事纵深空灵的感觉,把铺垫好的人物形象缓缓拉入一个悠长的故事中,使听众很快身临其境。

展开部,创作者运用了抛弓的演奏技巧来表现兰花花的情感状态,由于遭遇到爱人离去与被逼婚的厄运,兰花花的情感状态波动起伏较大,创作者用控制抛弓的速度和力度来塑造这时人物不安焦虑、委屈无助以及悲痛不满的情感变化,弓毛有控制的弹跳使发出的音色变化也显得不稳定,更符合兰花花内心的彷徨无助。而手指按弦和弓毛擦弦的力度和速度的有意控制变化这种滑音演奏技巧使音高产生较强的波动,以悲痛愤懑、委屈无助刻画出兰花花在出逃时因紧张慌乱而细碎的脚步声,转而又表现出兰花花快要被追赶上时紧张到窒息的旋律,持续跳跃性的段落使听众的心也跟着揪起来,身临其境般为兰花花的命运捏了一把汗。

再现部运用了紧拉慢唱的演奏技巧,慢唱出来的音乐线条相对较为缓慢柔和,用以表现兰花花被强迫抬进周家之后因无法抵抗命运而变得麻木和凄惨的心态。而紧打频率较快的紧拉部分则用来塑造兰花花坚持出逃的决心和为爱与命运和封建礼仪对抗到底的坚韧勇毅。紧拉慢唱之间兰花花的矛盾心理也牵引着听众的心情,既为她的命运悲叹,也为她的斗争精神而振奋。

乐曲的尾部节奏变缓,徐缓深情之感缓缓流淌出来,兰花花在无法抗争的命运前郁郁寡欢,最终香消玉殒,节奏再减慢,乐曲终止,也是兰花花生命的终止,给听者留下无限哀思与韵味悠长的遗憾与愤恨。自此,由引子、呈示部、展开部、再现部、尾声串联起来的乐曲,构成了一个完整的爱情悲剧。

二、通过旋律风格、演奏技巧塑造悲剧人物形象—以《红楼梦主题随想曲》为例

《红楼梦主题随想曲》是著名作曲家于汉先生呕心沥血改编的二胡作品,为了与文学作品《红楼梦》及1987年版电视连续剧呼应,全曲从主人公林黛玉与其表兄贾宝玉从金玉良缘的相遇开始,经历了两小无猜的相识相伴,直至林黛玉惊闻噩耗后逐渐香消玉殒。通过四个部分的组成塑造了林黛玉这个充满才情、敏感细腻、纯粹质朴,生于封建大家庭但勇于抗争,拥有新型妇女思想意识萌芽的一位充满魅力的悲剧人物形象。于汉先生这种将音乐与文本的呼应的创作方式较为独特,无论是演奏者还是听众,都能够将对《红楼梦》原著的理解代入音乐作品中,结合描绘出的情节、刻画出的人物形象,加深对音乐作品的赏析和共情,达到艺术的享受。于汉先生通过每个部分二胡曲旋律风格、演奏技巧等的精心雕刻,将林黛玉这个多面性的悲剧人物描绘得栩栩如生,也充分展现了对她的欣赏与赞扬。

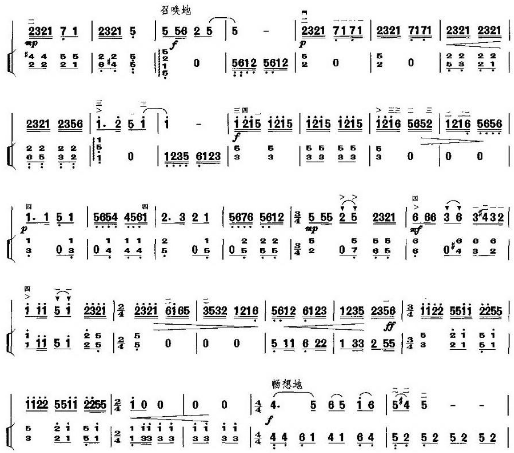

“金玉良缘”:金玉良缘这一部分作为曲子的开头,首先就以抒情的慢板奠定了全曲的悲伤缠绵的基调,运弓平稳而细腻,并加入适当的揉弦的幅度和频率,增强音乐的表现力与感染力。这一部分整体风格及旋律相较都更显欢快与轻盈,将林黛玉与贾宝玉相逢相知的奇缘娓娓道来,为这段感情平添了更多少男少女间惺惺相惜的纯真与美好,也为后期的爱情悲剧埋下了伏笔。这一段着重塑造少男与少女的相识相知,使得林黛玉性格中明媚才情的一面崭露头角,但也奠定了林黛玉的悲剧色彩。

“两小无猜”:两小无猜这一部分的旋律风格较前一部分更简洁明快与柔和温馨,快速但控制着力度以求细微振动琴弦的颤音演奏技巧使音乐充满活力与生动之感,也让两位少男少女生动活泼的形象跃然而出;琴弦滑动产生的音高变化则进一步增加了音乐的韵味,使旋律的美感更加明亮,抒情性更添温馨、甜蜜;拨弦所带出的音乐变化和节奏感是这一段乐曲的点睛之处,整段乐曲抒情优美不免过于平和腻人,但加快或减慢的节奏使这段少男少女之间的爱情出现了波动,是性格不同造成的摩擦,是人与人相处寻求平衡前的相互磨合,是少男少女两小无猜的纯真情感里最质朴真实的小波澜、小插曲。这一部分延续了上一部分对林黛玉与贾宝玉爱情故事的篆刻,但同时也通过小插曲、小波澜将林黛玉性格中的独立、执拗等描画出来,为接下来的悲剧高潮部分做一个小小的铺垫。

“惊闻噩耗”:这是全曲中的高潮部分,快速的滑音率先铺垫出急促紧张的氛围,将消息传得突然与意外刻画出来,也将听众的心一团揪起,不和谐的音程与节奏的紧张将听众乱成一团的不安与林黛玉内心的混乱牢牢地连接在了一起;接下来强烈的运弓则给主人公林黛玉带来晴天霹雳的噩耗,同时也给演奏者与听众当头一棒,运弓力度越大,林黛玉收到消息后的震惊与悲痛就越强烈,颤音的运用在这段十分巧妙,先是用快颤表达林黛玉收到噩耗后内心的混乱与悲伤,再用慢颤塑造林黛玉强打起精神,从悲痛震惊中扯出一丝理智确认消息,又从不颤到颤刻画林黛玉勉强保持住的理智再度崩塌,二度的颤音及三度颤音使林黛玉的情感递进全部显露出来,少女从噩梦般的现实中收起惊惧,却控制不住情绪的急转直下,突然停顿或加快的节奏犹如林黛玉理智崩塌的同时深切的悲痛席卷而来,无边无际的绝望也扑过来,颤音加揉弦带来音高与力度的一再改变,也是将噩耗的冲击力一层又一层覆盖于少女心中,在悲伤与哀怨的旋律风格中尽显了看不到尽头的绝望。

“香消玉殒”:作为全曲的尾部,香消玉殒这一部分使用了与前一部分形成强烈对比的弱奏,音量较小,细节较强且音乐变化更精致细腻,营造出平静但哀怨的氛围,意在情感表达的内敛与含蓄,却更显得主人公林黛玉因命运的不公而无奈作罢,变得平静的表面下是将要喷涌而出的悲痛与不服;这一部分的滑音运用使得音高变化连续且流畅,既显得柔和,又凸显出无尽的哀怨缠绵;滑音促使音高变化除连续性外,还在上升下降及上下波动之间刻画了人物情感的细微变化,林黛玉表面的死水一潭下,是千百个忆往昔、望明朝的情绪变化,音高的变化是情感的波折,也是林黛玉对自身命运的感叹及诘问,更是对这困住人又吃了人的大观园的反抗与憎恨。林黛玉的哀怨与悲怆无疑是由爱情悲剧开始的,但并不是她生命的全部,这个寄人篱下的少女用细腻敏感的心绪和质朴清高的性格面对着格格不入的环境,最终用自身的毁灭与陨落来对抗与诘问一切的不公。