宋代“浙本”装帧设计研究论文

2024-07-15 09:46:24 来源: 作者:xieshijia

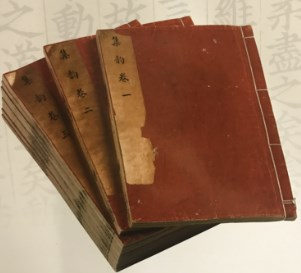

摘要:宋版书历来以其极高的文献价值与审美价值受人推崇,在宋代,刻书业极为兴盛,全国刻书的地域亦相当广泛,各地所刻书籍因其自然、地理、人文条件的不同而各显特色,而浙本往往以其刻写之精美而最为人称道,它所蕴含的艺术与审美价值对于当代书籍来说亦有着十分重要的借鉴意义。文章通过研究宋代浙本的装帧设计,从其纸张、字体的选用到整个版面的设计规划与装订形式的发展过程中,窥见古书籍的演变过程与宋浙本独有的设计特色和所蕴含的传统思想,从而展现出宋浙本的历史地位及影响与中国传统文化的独特魅力,并为当代书籍设计提出可行的发展方向,即

摘要:宋版书历来以其极高的文献价值与审美价值受人推崇,在宋代,刻书业极为兴盛,全国刻书的地域亦相当广泛,各地所刻书籍因其自然、地理、人文条件的不同而各显特色,而浙本往往以其刻写之精美而最为人称道,它所蕴含的艺术与审美价值对于当代书籍来说亦有着十分重要的借鉴意义。文章通过研究宋代浙本的装帧设计,从其纸张、字体的选用到整个版面的设计规划与装订形式的发展过程中,窥见古书籍的演变过程与宋浙本独有的设计特色和所蕴含的传统思想,从而展现出宋浙本的历史地位及影响与中国传统文化的独特魅力,并为当代书籍设计提出可行的发展方向,即使其入古而出新,更好地从传统中取其精华,在保留民族特色的同时与时俱进。

关键词:浙本;版式设计;装订形式

得益于古书籍的传承演变,亦受到宋代政治、经济、文化、技术等社会背景的影响,图书业在宋代的三百余年间蓬勃发展,其刻书数量之多,内容之丰富,刻写之精美乃前世之未及,各地的刻书也因其地域的不同而展现出多元化的面貌,而在这之中,浙本又是刻写最为精美者。宋浙本的版式设计和装订形式不仅直观地展现出古雅之美与浓厚的书卷气息,亦承载着先人的智慧、宋人的巧思与中国传统文化的独特魅力,它也因兼具着传世稀少的文献价值与刻写精美的美学价值成了后世藏书之首选。

一、宋代“浙本”的字体运用与版面设计

宋版书历来以拥有流传稀少的文献价值与刻写精良的审美价值而为人称道,在宋版书之中,浙本又是公认刻写最为精美的版本,从字体的选用到整个版面的设计规划都兼具着实用与美学价值,从浙本的版式设计之中不仅可以看到宋人的美学追求,也可以看到因为地域差异而具备的独有特色。

(一)字体运用

两浙地区自北宋起便一直是雕版印刷的中心,后因为北宋的灭亡,战乱频发,大量图文书籍遭到抢劫,至南宋,所存的北宋刻本已然不多,为补充图书库,大量书籍在南宋得已刊刻。宋浙本的刊刻是先由抄书人手写,再由刻工依照抄书人的墨迹进行刻写,刀法遵循书写者的笔意,故从宋浙本中也可窥见当时的书法风尚。

北宋时期的刻书字体风格沿袭五代,呈现出清一色的欧体,其兼具北方书风的粗犷豪放与南方书风的隽美清秀,呈现出四面停匀、八边具备,于平正中见险绝的独特书风。欧体一方面受到藏书家的偏爱,另一方面又由于其笔画方整的特点易于刻工刊刻故而成了浙本所常用的字体。至南宋时期,浙本所用字体与北宋时的区别也并不大,但其于早中晚三个时期呈现出了一定的差异。在南宋早期浙本所用的字体主要分为两种,一种是字体兼具欧、颜特征,这也是最为多见的,例如绍兴三年的两浙东路茶盐司公使库刻本《资治通鉴》,另一种则是以欧为主,即字形瘦长,结体严谨,于平正中见险绝,如南宋杭州净戒院刻本《长短经》,也有少部分书籍字体是以颜真卿和柳公权的书体为主的。至南宋中期,此时欧体大盛,但相较于早期的欧体字来说稍显呆板,逐步向着程式化的方向发展。到了晚期,此风更甚,欧体特有的险绝特征被弱化,取而代之的是楷书的横平竖直,横细竖粗的笔画特征也更加分明,代表刻本有南宋临安府刻本《才调集》等等。[1]从刀法上来看,刻工早期基本忠实于书法的原貌,而至中晚期,刻工的程式化特征愈加明显,书写的笔意减弱,刻写自成一种固有的体系,在横画末端往往呈现出三角形形状。不过,在日益走向僵化的字体发展过程中,也有一部分有识之士与当时的主流形式相背,又开始使用纯正的欧体,例如宋咸淳年间廖氏世彩堂刻本《昌黎先生集》《河东先生集》[2],其刻书精良,堪称宋版书中之神品。

总的来说,宋代浙本中所用的字体是以欧体为主要取法对象的,在早期时也可见颜、柳书体的特征,但这种现象至中期后变得极为罕见。所学欧体的古意也在逐渐向程式化、呆板化发展[3],这是刻写更加熟练的体现,但同时也是书写笔意逐渐减弱的表现。

(二)版面设计

1.宋版书版面的构成元素

雕版印刷术于宋代盛行后,印刷书籍逐渐替代了手抄书籍,书籍版式亦随之发生变化,并逐渐趋于固定。宋版书之美不仅在于“纸坚软刻,字画如写”,更在于其富有书卷气的版面设计上,宋版书的版面一般由版框、版心、鱼尾、边框、界格和书耳等部分组成[4],每个部分的设计均兼具实用和美学价值。

版框又称之为边栏,宋初的边栏多沿袭古法,以左右双边的设计为主,至南宋后,则多采用四周双边的设计。它在颜色上于宋初多使用墨色,后来逐渐开始使用不同颜色来作为区分抄本的标志,这也和界格颜色的更迭情况相类似。边栏和其内部界格的设计能够限制文字的排列,这不仅使得整个版面看起来整齐有序,也便于引导读者按照一定的顺序来阅读。在版面的中心处会留有一定的宽度,此处称之为版心,以此来作为分隔两页的标志,版心也称作为中缝,某些版本会在版心处刻有书名、页数、刻工姓名等等内容。为了使书页能够准确对折,在版心处会设以鱼尾来作为分界线,之所以称作为鱼尾,是因为此图形是以鱼的尾部形态为基础来设计的。从鱼尾的数量来看,可分为单鱼尾、双鱼尾和三鱼尾这三种;从鱼尾的方向来看,有顺鱼尾和逆鱼尾两种;从鱼尾的图案来看,则可分为白鱼尾、黑鱼尾、花鱼尾等等。鱼尾的作用也不仅是为了方便在对折书页时寻找中缝,使左右两页对折得更为整齐,它也会使版心处的设计更加丰富,从而增加了视觉的美感。与鱼尾起着相同作用的还有象鼻,象鼻亦位于版心处,它连接着鱼尾和上下边框,同时也是刊刻书籍信息的地方,宋版书中象鼻多采用白口或者小黑口,大黑口则较为罕见。书耳,又称作为耳格或耳子,长方形,一般位于版框左侧,也有左右两侧均有的情况,书耳在设计时会参考版框的样式,有单线框和双线框两种,多刻有书页的篇名,目的是便于检索。在版面内部的上下方也会留有一定的空白,分别称作为天头和地脚,这不仅是为了在阅读书籍时保护版面上字迹的完整性,也给读者提供了进行批注的地方,并且也避免了因为字迹排布过于密集而使读者在阅读时产生疲倦感,如若从美学的角度来看,它的存在会使得版面看起来疏密有致,气韵生动,富有留白美。

综上所述,宋版书的版面设计颇具巧思,它既具备阅读的实用价值,使得版面看起来整齐有序,便于阅读,也能满足宋人对于美的追求,故成了后世书籍设计学习的典范。

2.宋版书版面的设计理念

宋版书开创性地设立了天头、地脚等版式,并且往往呈现出天头大而地脚小的留白样式,版面四周均有边框,内含界格划分,使得文字排列有序,这不仅符合审美上的留白美,也符合封建王朝森严的等级制度,即以天子为最大,而人人都要受制于一定的法度之中。书籍作为传播文化思想的工具,在版面设计上亦彰显着统治者的权威地位。但由于宋代相较于其他朝代更为自由的风气,在宋版书所体现出的严谨性之余也展现出一定的灵活性,例如它的行款布局并没有统一的样式,而是根据书籍的尺寸大小来做调整,这在一定程度上也保证了文字的呈现效果。同时,宋人亦很少以字号的大小有别来作为区分标题和正文的标志,标题往往会通过单列一行的方式来凸显出来,这使得页面看起来整齐有序。宋人对于书籍美的追求,不仅体现在他们会根据不同书籍的大小来设计整个版面的排列方式,也体现在他们对于白口设计的偏爱上,尽管印刻白口的工艺相较于黑口来说要复杂得多,但是由于宋人尚雅的品味,所以黑口在宋版书上较为罕见,后来的元明时期因多追求刻板的简易故常用黑口,此风至明代中后期的嘉靖年间才有所转变,这也体现出明代出版业对于宋版书美学价值的认同。[5]宋版书的版面设计兼具审美价值与实用价值,这是书籍设计从古传承至宋的经验之谈,更是宋人对艺术美极致追求的结果,其对后世书籍的发展也产生了深远的影响。

3.宋代“浙本”版面的设计特色

在宋代,若以地域来划分,其有三大刻书中心,即浙江、四川和福建三大地区,其中四川刻书业因其上承唐与五代在北宋初期最为兴盛,至于北宋淳化年间,浙江地区涌现了大批刻字巧匠,其刻写精美为人称道,浙江刻书业乃大兴,到了南宋时期,建本由于其坊刻本商业化的性质以数量之多而居于全国之首。

由于地域文化的差异,不同地区的版面设计也呈现出多元化的面貌。例如蜀本的版面大多较为疏朗,行格字数以十二行二十一字本为最多,其纸张、字体、刀法的运用精良,可与浙本相媲美,而大部分建本的版面则较为紧凑,其大体设计与浙本相类似,但不同于浙本多使用单鱼尾,建本在南宋中后期多见双鱼尾,又因建本多为用来盈利的坊刻本,故其带有广告性质的牌记制作的较为精美,但毕竟大部分建本是为谋利而制,故为了节省生产的成本,其所选用的纸张、字体以及版面的布局都较为粗糙,刻本的质量次于浙本与蜀本。正如叶梦得在《石林燕语》中所言:“今天下印书,以杭州为上,蜀本次之,福建最下,①浙本的刻写质量是最高的,其尤追求朴素简单的风格,不同于建本精美的牌记,浙本所用牌记简洁,多无边框,也无纹饰,其书耳和句读较为少见,并且大多为单鱼尾,即在版心处只有一个鱼尾,间或有黑鱼尾,此种样式多见于南宋临安坊刻。边栏也一改古法的单边画,而以四周双边与左右双边为主,其中前者多为金华刊刻。其行格以十行本为最多,其余的多为八行本、九行本、十一行本、十三行本等,在书籍中,以六行本和七行本最为罕见,若论及每行字数,则是从十几字至二十字不等,不过,在各种排列组合中以十行十八字为最多[6]。到了元代,其刻书业的发展大体沿袭宋代,不过由于元代的经济状况不及宋代,所以对于版面的设计相较于宋代而言更加简化,例如宋版书中所用的精致白口和细黑口被印刻更为简单的粗黑口代替等等,此外,赵孟頫作为元代书坛的一大领袖,其书风影响力极大,故元浙本所用字体多为赵体,亦有以欧为主掺之以赵体的[7],其字体结构更加飘逸流美。到了明清时期,书籍的排版布局方式仍是以宋版书为基础,并在此基础上将文字变得更为规整,此外,宋版书也因其刻写之精美与量之稀少成了明清时期藏书家所热衷收藏的对象,可见其影响之深。

二、宋代“浙本”的纸张运用与装订形式

(一)纸张运用

书籍所蕴含的古意与价值可从其所用纸张中窥见,作为文字的载体,一份好的纸张可以为书页增色不少。在古代造纸业中,纸张可大致被分为麻纸、竹纸和皮纸这三大类[8]。麻纸在汉代至唐代时期产量最大,主要是以火麻、黄麻等作为主要原料,其质地粗糙,易于书写和保存,但制作工艺较为烦琐,所以在宋代之后逐渐少见。竹纸从宋代开始被用于书籍制作,它是以竹子作为原料加工而成,拥有材料易取、成纸快、价格低廉的优点,但并不易于保存,由于南方盛产竹子,加上建本多为以盈利为目的坊刻本,所以建本多使用竹纸。皮纸则是于隋唐时期开始用于制书,其取材于树皮,所制纸张洁白坚固,韧性极佳,纸上所书字迹也不易褪色,由于两浙地区与四川多见桑树、楮树,故浙本与蜀本就多用皮纸。

(二)装订形式

1.蝴蝶装

随着雕版印刷的发明与盛行,印刷书页代替了传统的手抄形式,书籍生产在变得更加方便快捷的同时,印刷书页相较于手抄书页也多了一些限制。卷轴装与经折装等装帧形式,或是因为难于翻阅,或是因为易于磨损,并不适合新的印刷形式,于是一种新的装帧形式——蝴蝶装便应运而生。

蝴蝶装书是由经折装书演化而来的,起源于唐代,而盛行于宋元时期,在我国书籍装帧史上具有重要的地位。其制作过程是先将单面印刷好的书页向内折叠,版心向内而单口向外,然后将每张折叠好的书页背面的中缝粘在一张纸上,最后,用一张较厚的纸对折粘于最底部书页的中缝处来作为封面和封底,再将余边裁剪干净,贴上书名,书便制作完成。在展开书页时,以版心为中心书页向两侧摊开,形似翩翩飞舞的蝴蝶,故名为蝴蝶装[9],此装订形式正如孙从添所说的“护帙有道,款式古雅,厚薄得宜,精致端正”②。其优点在于它的版心向内,能够有效地保护书页内部的文字,使文字不易磨坏,并且便于翻阅,但由于蝴蝶装不用线订而用糨糊,所以如果浆糊的质量不高便很容易使书页散开,也易于遭虫啃食。

2.包背装

包背装于南宋后期出现,它在一定程度上改善了蝴蝶装油墨粘连、易于脱落、翻阅时见空页的缺陷。包背装与蝴蝶装相反,其版心向外,制作过程是先将对折好的书页以版心为准叠齐,再在书脊处添加纸捻用作固定,最后裹上书衣。之所以称之为包背装[10],是因为此种装帧形式的主要特征在于包裹书背,其与蝴蝶装的差异也仅存在于装订形式的不同,即一个版心向内,一个向外。包背装更加利于读者翻阅,后世的一些经典著作例如明代的《永乐大典》就延续了此种装帧形式,并且,它与现代的平装书也有很多相似之处。

三、结语

纵观中国图书业的发展,宋版书历来以其纸墨用料精良、校订严谨、雕刻讲究、设计独具匠心等特点而被人称道,它在清晰准确记录文字内容的同时也格外注重字体和版面设计的美观,在宋版书中,又尤以浙本的刊刻最为精美。不过尽管浙本有着极高的审美价值值得现代书籍设计来借鉴,但由于时代的变迁,人们的阅读习惯也并非同古时一样。例如古人习惯于自右向左的竖向阅读,而现在的读者则倾向于自左向右的横向阅读,并且由于白话文较之于文言文在表达相同意思的时候字数会大量增加,也是说在同一版面内它所传递出的信息量也会大大增加。所以在现代书籍装帧设计的过程中,既不能全然照搬传统设计,又或是从宋版书中随意提取一两个元素置于其中,从而使得书籍设计仅仅停留在表面形式上的复古,亦不能在国际化的进程中抛弃传统,逐渐割裂了中国传统文化的传承,失去民族特色,而是要结合现代人的阅读习惯入古出新,在融会贯通后方能在传统的基础上进一步发展和超越,设计出兼具民族和世界特色的书籍。

参考文献:

[1]刘元堂.宋代版刻书法研究[D].南京艺术学院博士学位论文,2012.

[2]尼志强.宋浙刻本对唐欧体书法的传承与变异[D].河南大学硕士学位论文,2006.

[3]陈艺文.宋代书籍版式设计研究[D].北京服装学院硕士学位论文,2017.

[4][8][9][10]杨永德,蒋洁.中国书籍装帧4000年艺术史[M].北京:中国青年出版社,2013.

[5]罗威尔.知中·了不起的宋版书[M].北京:中信出版社,2017.

[6]万紫超.宋版书行款的研究[D].中国美术学院硕士学位论文,2013.

[7]关印.从欧阳询到赵孟頫[D].中国美术学院硕士学位论文,2012.