非遗文创产品设计研究与应用—以泮村灯会为例论文

2024-07-14 07:40:53 来源: 作者:xieshijia

摘要: 开平泮村灯会始于明朝。相传泮村的始祖邝氏曾任新会古冈州的官员,后迁入泮村生活居住,但人口稀少,当地时常发生灾祸,强盗横行霸道,百姓苦不堪言,因此邝氏第十三代祖健斋便去拜会陈献章先生,陈先生作为当时岭南大儒,对风水方面深有研究。传说泮村有五座黑石兽山,分别为狮山、虎山、象山、马山和牛山。五兽坐镇本应该是一片祥和,但五兽之王的狮子却沉睡不醒,其余四兽玩忽职守,导致百姓生活苦不堪言,尤其到每年正月十三日这一天,更是凶多吉少,因此陈先生提议每家每户张灯结彩,敲锣打鼓,摇旗呐喊,镇慑四兽,祛邪除灾,让泮村的百姓生

一、泮村灯会非遗文化概述

(一)历史文化起源与盛况

开平泮村灯会始于明朝。相传泮村的始祖邝氏曾任新会古冈州的官员,后迁入泮村生活居住,但人口稀少,当地时常发生灾祸,强盗横行霸道,百姓苦不堪言,因此邝氏第十三代祖健斋便去拜会陈献章先生,陈先生作为当时岭南大儒,对风水方面深有研究。传说泮村有五座黑石兽山,分别为狮山、虎山、象山、马山和牛山。五兽坐镇本应该是一片祥和,但五兽之王的狮子却沉睡不醒,其余四兽玩忽职守,导致百姓生活苦不堪言,尤其到每年正月十三日这一天,更是凶多吉少,因此陈先生提议每家每户张灯结彩,敲锣打鼓,摇旗呐喊,镇慑四兽,祛邪除灾,让泮村的百姓生活昌盛,生活安宁。泮村的长者按其建议,在明英宗天顺八年正月十三日,让每家每户点灯笼、放鞭炮,敲锣打鼓,沉睡的雄狮被惊醒,泮村也很快恢复了往日的平静。

开平泮村灯会是明英宗天顺八年的第一个节日,距今已经有五百四十多年了,除了战乱时期,灯会习俗持续到现在,有关泮村灯会盛况景象的文章,被载入《开平文化志》和《开平地方掌故》等多种文献中。现如今每年灯会,台山、新会、鹤山等地的人们都会来参加活动,作为我国的珍贵文化遗产之一,在历史上享有盛誉,因此得以保留并发展至今。

(二)制作及传承现状

泮村灯会经过五百年的发展,逐渐形成一套完善的流程和礼节。灯会的整个过程,由扎灯、送灯、起灯、舞灯、打灯等多个步骤及礼仪组成。每一年的灯会都要扎三个大花灯,按惯例是由龙田村、塘唇村和书厦村各负责一组,每一个花灯的尺寸和形状都做了详细的要求,主要由灯芯,灯须,灯头,灯肚,灯脚等五个部分组成。灯芯长1.6米(老尺,下同),灯身宽1.9米,灯身直径1.5米,灯脚是六边形,宽1.2米。这盏灯是用竹子编成的框架,用五颜六色的纸粘在框架上,再用金丝银丝和银丝装饰而成,重约35斤,且必须在1月12日正午前完成扎灯的工作。而现今,越来越多的年轻人进入城市和到外地求学和工作,村落里的年轻人逐渐变少,现在还能做花灯的工匠师傅,大多都是年岁较大的老年人,正因如此非遗传承青黄不接,后继乏人。

(三)价值体现

泮村灯会是集传统手工技艺与民间文化两大类为一体的一种文化,其内容涵盖了民风、风俗等多个层面的丰富内涵,其主要价值在于:

1.历史价值

泮村灯会始于明朝中期,每逢农历正月十三日会有盛大的活动举办。而每到六十年,也都会有一场特殊的盛事,正因为家族的传统,才能一直存在到现在,且已经历经六百多年。

2.文化价值

花灯工艺繁复,制作精良,堪称岭南民间手工艺之最,这反映出泮村人民对传统文化深厚感情,表达出人民对国泰民安、家和万事兴的美好祝愿。

3.审美价值

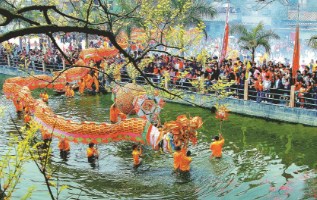

泮村花灯造型别致,色彩绚丽,令人赏心悦目。龙、狮、灯的舞姿动感十足,使人神采飞扬。近几年来,在政府的扶持与引导下,灯会的文化内涵得到了充分的挖掘与研究,灯会的规模日益扩大,形成了一种独特的民俗文化与民间艺术的品牌。

二、泮村灯会非遗文创产品研究

(一)非遗文创产品设计应用现状

泮村灯会是广东省开平市的特色传统民俗活动,既有“民俗”的味道,又是一件宝贵的文化财富和历史文化遗产艺术的具象浓缩,笔者通过实际走访调查大量应用形式的灯会文创设计实例后发现,泮村灯会中已有的文创产品相对较少,主要存在以下几个问题:①产品视觉要素简单重复。通过调研分析现有市场上的灯会文创产品,发现其仅仅是对会视觉元素中的花灯形态等进行平面图形化复制,缺乏艺术创意加工。泮村灯会文创产品应提取和转化视觉元素,来突显自身的独特性,从而能够让观众产生更深刻的印象。②产品设计形式相对单一。目前市面上的文创产品种类较多,如玩偶抱枕、书签摆件,这些产品过于注重纪念性,并没有体现出其特有的艺术价值,在商品形态之间没有任何联系且大部分雷同,极容易引起消费者审美疲劳。③产品缺乏深入细致研究。在泮村文创产品设计中,对传统文化故事、民俗礼仪活动等剖析不够,设计不深入是当前存在的最大问题。设计制作时要充分考虑到个性化和实用性的要求,突出灯会文化的视觉特性和故事线索,充分发挥泮村灯会文化所具有的特殊价值,为文创产品赋能。

(二)非遗元素解读

1.审美趣味

泮村花灯造型别致,花色艳丽,令人赏心悦目。龙、狮、灯共舞具有强烈的动感,使人们的情绪高涨。灯会成功地营造了特殊的、融洽的、充满节日气息的氛围,并展示海外侨乡的民俗风情。

2.民俗风情

泮村灯会活动开始后,三盏花灯按照规定的路线,游遍了整个村子,然后去了三个指定的村子,拿着彩灯在村子里转了三圈,在噼里啪啦的鞭炮声中把灯火点燃,当点灯时,人们便会争先恐后地抢夺灯纸、灯芯,把它们当作吉祥的东西带回家,以此作为自己祈福平安的寄托。

3.文化哲学

泮村灯会是岭南著名学者陈献章先生所倡导的一种“传奇”,体现了本地百姓祈求平安的简单愿望,更蕴含着海外华侨对家乡的一种热爱之情。泮村灯会倾注了一代又一代泮村人的智慧和热情,反映了泮村人对国家昌盛、社会安宁、家庭美满的美好期待。

三、泮村灯会非遗元素提取与表达

泮村灯会作为广东省开平市的特色传统民俗活动,是开平规模最大、最活跃、影响最大、最有名的一项民间传统活动,在设计创作要不断挖掘泮村灯会中特有的非遗元素符号,通过提炼造型、色彩、图形等对其进行创新性设计,以新的方式展示了传统民俗文化。

(一)选择—具象图形设计

灯会,是中国一个古老的民间文化活动,具有很强的传统性和地域文化。通过对不同时期正月习俗及人文活动的场景画作等归纳整理,进一步筛选出选取有代表性的民俗古建、舞狮造型、舞龙造型等,并对其场景进行具体形象进行筛选,提取出图案设计元素中的具象内容,为后期变形图形再作铺垫。

(二)提炼—变形图形设计

在设计实践中并不需全方位地展现明代泮村灯会景象,只是选择了特定的灯会区域,并刻画描绘了特定的人群,对灯会期间的民间娱乐活动进行了局部的展示。在具体设计中结合现在灯会中的舞狮造型、舞龙造型、花灯、建筑厅泉祖祠场景等进行平面化处理,在图形的组织方式、变形方式之间进行排列组合,设计出具有趣味性、互动性的卡通形象。

(三)创新—图形符号化设计

根据灯会主题选取了四种代表性内容,分别是元宵灯会荷花、挂灯式树木、报喜鸟喜鹊、灯会灯笼,通过对四种代表内容进行图形化处理,归纳出泮村灯会非遗文化符号,在设计时还添加了现今流行祝福标语,像“逢考必过”“前程似锦”等,强化符号概念,并通过排列重组的方式进行创意重构,现成新的形式美感。

四、非遗文创产品的设计应用

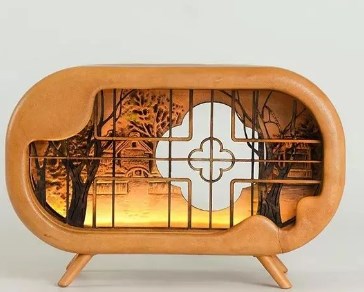

非遗转化为文创,文创转化为品牌,对非遗文化的传承和发展起可以起到一定的促进作用,设计时可将泮村灯会的元素进行提炼和转换,在确立产品定位和风格之后,将相关元素大量应用于文创设计中。

(一)文创设计市场调研

文创类产品实际上文化行业的衍生物,需要在特定文化内容里进行深入挖掘,而以往灯会文创设计领域中,仅仅是对花灯元素进行平面图案化的简单复刻,形式单一简陋,大部分都是无创新性的将传统纹样图案复制并机械地堆积起来,缺乏市场研究的经验,对文创产品缺少基础的艺术再造。因此打造灯会品牌为主线,以传统灯会故事为切入点,以祈福祝愿的文化活动作为支撑,注重灯会活动中的元素提取和重组,并进行多样化设计形式,结合当前市场需求可开发多样化文创产品。

(二)设计理念与定位

灯会品牌是传统文化基础上在创新传承,打造产品文化新高地的使命,结合全新的文创产品,通过场景故事、营销展览、活动策划等多种方面结合,传承和发展中华优秀传统文化,始终坚持以传统文化融合现代产品为主的设计理念,不断钻研传统文化和制作工艺,创建品牌的文化形象。

(三)泮村灯会在文创产品中的设计应用

1.特色差异化

文创IP形象不应是简单的复制处理,在设计应用时需注意产品形象差异化,不断挖掘文创内涵,在现有基础上对设计创新,结合年节获得的特性,在灯会节、端午节等大型活动时,适时推出特有代表性文创商品,如的“万事顺意”“平安喜乐”的设计盲盒福袋等,既是特色差异化体现,又可增加产品的趣味性。

2.注重消费体验

通过前期大量设计调研,在迎合如今文创产品市场互动性、娱乐性的需求下,结合泮村灯会独有等猜灯谜活动设计推出灯谜游戏卡、国风益智棋游戏棋等,这类文创产品寓教于乐,不仅能够将文化故事和游戏场景相结合,而且能引导消费者沉浸式互动体验,激发消费情绪。

3.品牌力持续

泮村灯会文创产品的开发要紧密结合灯会内容,以特有灯会故事为核心,通过灯会场景、舞龙舞狮等多种卡通形象设计来强化品牌概念,通过多样化的文创产品内容,丰富文创品牌氛围,形成标志化、符号化的品牌故事,打造特色灯会品牌文化传承、文化创新的品牌形象,也对当地的旅游宣传起到积极作用。

五、结语

本文从文创产品的设计角度出发,采用文献研读分析的方法,对泮村灯会的民俗、花灯的造型、色彩的使用和传承方式进行了详尽梳理,并对泮村灯会的文化价值和艺术价值进行了分析,归纳泮村灯会的非遗文化符号。通过对花灯艺术元素的提取、花灯造型特征的延展和文创产品图案的创意重构,提出非遗文化产品的应用策略,使泮村灯会在传承和发展过程中发挥更大的商业价值,促进非遗文化传承与发展。