红缨少年浩歌声声——论抗战时期桂林基础学校的救亡歌咏论文

2024-07-12 09:48:56 来源: 作者:xieshijia

摘要:广西国民基础教育运动开展以来,桂林基础学校的音乐教育发展迅速。抗日战争时期,基础学校师生组织起各种抗战歌咏组织,广泛参与歌咏活动,以声声浩荡长歌号召各界民众共赴国难,用少年心性和青春力量在桂林抗战救亡歌咏运动中谱写了一幅壮丽的抗战文化诗篇。文章聚焦于国民基础运动中的音乐课程,梳理桂林文化城中的少年歌咏演出、比赛等活动,并探讨桂林基础学校救亡歌咏运动的历史地位。

摘要:广西国民基础教育运动开展以来,桂林基础学校的音乐教育发展迅速。抗日战争时期,基础学校师生组织起各种抗战歌咏组织,广泛参与歌咏活动,以声声浩荡长歌号召各界民众共赴国难,用少年心性和青春力量在桂林抗战救亡歌咏运动中谱写了一幅壮丽的抗战文化诗篇。文章聚焦于国民基础运动中的音乐课程,梳理桂林文化城中的少年歌咏演出、比赛等活动,并探讨桂林基础学校救亡歌咏运动的历史地位。

关键词:国民基础教育运动;抗日救亡歌咏运动;歌咏比赛;音乐教育

20世纪30年代初,随着***的日益上升,以李宗仁为首的新桂系提出了“建设广西,复兴中国”的口号,在广西全省范围内进行政治、经济、军事、文化四大建设。1933年9月,广西当局颁布了《广西普及国民基础教育五年计划大纲》(次年修订为六年计划大纲),在政治家、教育家雷沛鸿的带领下,广西开展了一场轰轰烈烈的普及国民基础教育运动。此后,广西,尤其是桂林的基础学校新音乐教育发展成就斐

然。抗日战争时期,桂林基础学校的孩子们在专业音乐人士的指导下,高举爱国主义旗帜,组成各种歌咏组织,积极参与救亡歌咏活动,奠定了学校歌咏活动在桂林抗战救亡歌咏运动中的重要地位。

一、国民基础教育运动中的音乐课程

广西国民基础教育运动是一次由新桂系政府主导的席卷全省并对中国近现代教育产生重要影响的一场教育改革和运动,在广西的学生和成人皆为基础教育运动普及的对象。这场运动根据广西实际,大胆改革全国通行的基础教育。1936年,省府迁至桂林,国民基础教育运动的中心由南宁转移到桂林,并在桂林迅速发展。经年之后,广西的国民基础教育在各方面有了很大进展。

20世纪30年代初期,国民基础教育运动开展之前,广西的音乐课虽然已在新式学校教育中普及,但音乐教育仍存在很大程度上的困境与难题。广西籍第一位专业音乐人士满谦子先生,曾对国民基础教育运动开展之前的广西中学音乐教育情况作有记述,就他所任教过的中学之情形,对教学经历作有《一年来教学之回忆》一文,从环境、教授、教材和待遇四个方面描述了当时音乐教育之困境。从满谦子的教学回忆来看,国民基础教育运动开展前广西音乐教育发展滞后,存在各种教学困境,如音乐环境陋俗,教学制度混乱,学生音乐基础薄弱,音乐教材匮乏,师资力量薄弱,教师薪资微薄等。[1]

广西省教育厅意识到艺术教育的重要性,以及音乐教育的薄弱之处,采取了许多发展音乐教育的措施。1935年夏,广西省教育厅以广西省府名义去电上海音专,要求时为广西第一位专业学习音乐的音专高才生满谦子回广西建设当地音乐教育。为改善师资薄弱的问题,政府组织了“师资培训”工作。1938年初,满谦子向时任教育厅厅长邱昌渭汇报和提议,筹办广西省会国民基础学校艺术师资训练班(简称“艺师班”)。艺师班成立的目的正是出于培养国民基础教育中音乐、美术的师资力量,因此,艺师班等学校正是广西国民基础教育运动中的一部分,它发端于整体教育和社会改革,并在具体的实践中不断丰富健全。[2]

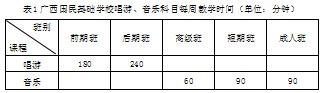

国民基础教育运动的展开,从整体上促进了广西基础教育的发展,音乐教学水平有很大提升。从课程设置上看,广西国民基础教育实践活动以教育对象的年龄和受教育程度等为依据,分为初级班(分前期班、后期班)、高级班、短期班和成人班,并根据不同阶段的学习特点,开设了国语、算数、唱游、音乐、美术、劳动等科目。音乐是国民基础教育中的基本课程,唱游包括音乐和体育,二者具体课时如下:[3]

广西国民基础教育运动对于音乐教育的重视和音乐师资的培养,都对基础学校音乐教学水平的发展大有裨益。基础学校的学生作为少年先锋,在桂林的抗战音乐活动中发挥着至关重要的作用。在民族危亡的年代,日益良好的音乐修养,促使学生更好地从事抗日救亡音乐活动,各种学生歌咏游行和爱国主义宣传活动由此声势浩大地展开。

二、桂林文化城的孩子歌咏活动

1938年10月广州、武汉相继沦陷后,至1944年湘桂大撤退前的六年间,桂林发展为中国抗战“大后方”重要文化中心之一。这里云集了大批来自全国各地的进步文化名人,开展了一系列以***领导为核心的轰轰烈烈的抗日活动,筑成了蔚为壮观的抗战文化景象,成为抗战时期盛极一时的文化名城,被誉为“桂林文化城”。

在当时的桂林,群众性的抗日救亡歌咏活动声势浩大,学生是歌咏活动中的一支重要力量。这些孩子们组成起许多歌咏组织,其中群众影响较大的学校歌咏组织有桂林中学合唱队、逸仙中学歌咏队、中山纪念学校歌咏团、黄花岗纪念学校合唱队等;此外,一些沦陷区的儿童音乐团体也转移到桂林,著名的有新安旅行团、孩子剧团、儿童教育团等。这些孩子们在抗日救亡的旗帜下,满怀着对祖国的热爱,团结各种音乐组织,走向乡村,走上街头,走进军营,通过各种形式广泛传唱抗战歌曲,用歌声动员全民抗战,鼓舞民众抗战激情,在热烈开展的救亡歌咏活动中贡献出了作为先锋的重要力量。

当时,桂林文化城的歌咏活动异彩纷呈,有著名的“桂林儿童反轰炸歌咏会”“纪念‘七·七’二周年歌咏大会”“保卫大西南宣传周歌咏活动”“张曙殉难周年纪念大会”“抗战三周年音乐会”“聂耳逝世五周年纪念大会”“桂林市社教运动扩大宣传周千人合唱大会”和“桂林市社教运动万人大合唱”等。[4]其中,“桂林儿童反轰炸歌咏大会”是以新安旅行团和孩子剧团为首的儿童爱国团体抵达桂林后,联合桂林的各儿童团体和各学校学生,于1938年12月12日在桂林体育场举办。孩子们通过歌曲、戏剧等多种文艺形式进行表演,控诉侵略者暴行,宣传抗日,歌声慷慨激昂,极大地振奋了民众的抗敌激情。这次歌咏大会是少年儿童首次在桂林的抗战文艺宣传活动中成为核心力量,充分体现出***领导的孩子团队在抗战宣传工作中所扮演的关键角色。

桂林文化城的歌咏活动数不胜数,其声势之大、动员之广、人员之众,都表现出桂林群众对于日本侵略者的愤恨之情。各街头、广场上浩歌声声,极大地激发了民众的抗日激情。桂林的各学校、儿童团体都在抗日救亡歌咏运动中发挥了至关重要的作用,学生歌咏组织林立和频繁参与救亡歌咏活动,都进一步扩大了抗日救亡歌咏运动和新音乐运动的影响力,同时也表明广西多年的艺术教育投入有了杰出的成效。

三、音乐家与基础学校歌咏比赛

抗日战争时期,众多文化名人云集桂林,这里也吸引了很多知名的音乐人士,尤其以艺师班所培养的音乐人才为骨干力量。例如吴伯超、马思聪、满谦子、陆华柏、胡然等,他们大多都从事桂林大中小学的音乐教育工作。抗战期间,音乐家们始终坚守音乐教育的职责,以各自独特的专业方式进行了各种丰富多样的抗战音乐活动,极大地促进了桂林音乐文化水平的提高,对桂林音乐生活的发展做出了不可磨灭的贡献。

抗战时期,歌咏比赛是救亡歌咏运动中的重要环节之一。当时,桂林各基础学校都经常举行和参与歌咏比赛。学生们参与歌咏比赛,促进了桂林抗日歌咏活动的开展,提升了自身的歌唱能力和艺术水平,也丰富了桂林的抗日音乐生活。

艺师班的骨干教师们与桂林基础学校歌咏比赛的发展密切相关,他们设立比赛规章制度,并出席评审、教学等工作,成为桂林基础学校歌咏比赛蓬勃发展的核心力量,其中以著名音乐家吴伯超为代表。1938年,吴伯超抵桂,在满谦子的推荐下,参与创建艺师班和从事其他重要音乐工作。在桂林基础学校学生们的歌咏比赛活动中,以吴伯超为首的音乐教师担任着重要职责,例如主持比赛的筹建工作,指导歌唱训练,创作歌咏比赛作品,担任比赛评审工作;同时,发表评论文章对比赛进行总结,对学生们给予鼓励,说明问题促进学生歌咏技艺的成长等。

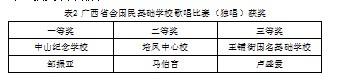

国民基础学校的学生是参与歌咏比赛的主力军,桂林分别举办了两次国民基础学校的歌咏比赛。1938年5月20和21日,“广西省会国民基础学校的歌唱比赛”于广西省府礼堂举行,总计有七所学校报名参赛。22日比赛结果公布,获奖名单如下:[5]

从比赛模式来看,歌咏采取独唱模式,参赛者限制为基础学校。自此桂林开创了举办歌咏比赛的先例,桂林文化城时期,这类比赛更加广泛深入地开展起来。

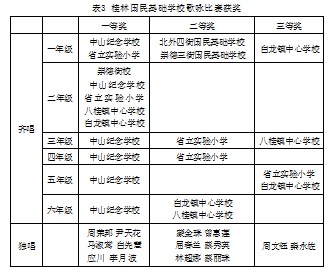

1939年5月,桂林举办了另一场国民基础学校歌咏比赛,即“桂林国民基础学校抗战歌咏比赛”,这是5月音乐教育界的重大事件,教育厅任命艺师班组织比赛。比赛在乐群路61号广西艺术师资训练班处报名,4月25日截止,要求基础学校全部参加,歌曲在艺师班编印的《战时小学唱歌集》中选用[6]。这场比赛在省府礼堂进行,共有九所学校参加,较1938年广西省会国民基础学校歌唱比赛多了两所。参赛单位按高级班、后期班和前期班排序,获奖名单如下:[7]

5月7日,这次比赛的授奖大会在桂林体育场举行,有广西音乐会的音乐家和教育厅职员参与。会上,黄旭初阐述了比赛的成绩、收益及其重要性等。5月8日,《扫荡报》以《激发爱国热情,儿童歌唱比赛颁奖》为题,批大幅版面对此进行了详细报道。黄旭初还谈及这次比赛的不足之处,如许多学校未能参加比赛,甚至未到场观摩;各学校学生的歌唱水平存在显著差异;尽管纪律性强,但缺乏活跃的气氛等。[8]此次授奖大会还特邀了田汉出席,5月9日,《扫荡报》刊登了他撰写的《歌咏、歌剧与其他》,文章对桂林抗战歌咏的成功以及吴伯超的贡献表示了高度赞颂。[9]

1939年5月11日和25日,桂林版《扫荡报》又在其副刊《抗战音乐》的第八期、第九期发布多篇关于比赛的文章,多是作为评委的音乐家对于歌咏比赛的感想和总结,如吴伯超的《大会纪略》、许淑彬的《比赛会听后感》、包惠根的《儿童抗战歌咏比赛会的感想》等。其中,吴伯超还公开了比赛的各类评审标准,展现了他们工作的细致入微与公平公正。其他音乐家作为评委和指导教师,对孩子们歌咏技艺上的进步而表示欣慰。

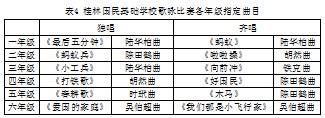

各位评委的评审、总结和感想,可反映出这次歌咏比赛的制度和评审标准:[10]其一,从参赛规定看,比赛有明确制度规定,指定参赛所采用的教材和各年级所唱曲目。参赛歌曲皆出自艺师班编写出版的《战时小学唱歌教材》,各年级指定比赛曲目如下:

这些歌曲多为艺师班的音乐家为编撰桂林音乐教育所用教材而创作的儿童艺术歌曲,作曲家有吴伯超、陆华伯、胡然等,每首歌曲均附有钢琴伴奏,这本教材的出版改变了当时孩子们演唱只适合成人唱的歌曲的情况,从中可见艺师班的音乐家们对桂林歌唱比赛所作出的独特贡献。

其二,从评审标准看,各评委责任分工明确,有专业而严格的打分标准,注重比赛的客观与公平。评判时把歌曲演唱的各种技艺要素细分为10个项目,分别为发声、呼吸、音阶、节奏、速度、拍子、咬字、纯熟、态度和表情。每个项目皆有明确而具体的评判标准,如发声方面遵循“自然以不违反童声歌唱法为原则”,呼吸要求“断句与唤起合理”,节奏要求“清楚、正确、轻重分明”,咬字要求“读音清楚,以国语为标准”等。各评委的评分最后汇总作为最终成绩,参赛方所得名次据分数决定,六十五分以上为三等奖。

综合上述比赛制度可见,音乐家们对于歌咏比赛的知识和技巧有着十分专业的把握。桂林国民基础学校歌唱比赛指定比赛歌曲的制度,有利于对各个年级成绩进行统一评估,提高了比赛评比结果的客观度与公平度。同时,采用新编教材中的儿童艺术歌曲,可以促进基础学校教师和学生对于抗战歌曲的教学、训练和传唱,提高了音乐的教学水平,也丰富了学生们所传唱的抗日歌曲。

但是,这种规定也有其不足之处,对于桂林各基础学校的音乐教育和学生歌唱水平缺乏真切的了解。若学生们对比赛所制定的作品不熟悉,则可能因为无法达到参赛条件,时间来不及,准备不充分等原因而无法参赛,故比赛也无法达到教育厅所规定的基础学校普遍参与的预期。指定歌曲的制度之于音乐技艺水平薄弱的学校,可能成为其无法跨越的门槛,从而遏制了弱势学校融入比赛、感受歌咏艺术和提升歌咏水平的机会。参赛成绩表明各校水平差距显著,经胡然等广西音乐会专家指导的中山纪念小学和省立实验小学,在比赛中成绩十分优越,其他学校成绩则不甚理想。因此,参赛与否,以及参赛成绩的优劣之别,都可反映出虽历经了多年的基础教育运动,桂林各基础学校的音乐教育仍存在教育资源分配不均等问题。

桂林基础学校的学生们经常参与或举行歌咏比赛,除上述两次国民基础学校歌咏比赛外,桂林的一些基础学校校内也常举行歌咏比赛,这些学校大多有各自的歌咏队,其中影响较为突出的是桂林中学。如1940年12月7日,桂林中学在学校大礼堂开展全校歌咏比赛,[11]1942年5月17日,举行班级歌咏比赛等。[12]频繁的比赛,使该校群众歌咏活动水平不断提高,成为桂林歌咏活动中的骨干力量。此外,桂林还举行了两次声势浩大的全市性歌咏比赛,分别于1943年11月17日[13]和1944年5月5日在中山中学大礼堂和中南路浸信会礼堂举行,参与人员也以学生为主。[14]

总的来看,自1938年和1939年桂林举办的两次国民基础学校歌咏比赛之后,学生的歌唱比赛历年皆有举行,成为桂林文化城抗日音乐活动的一道风景线。在众多专业音乐人士的指导下,桂林文化城的歌咏比赛活动坚守吴伯超设立的比赛规则的传统,并不断发展和突破。之后的比赛,参赛者从限制为学生到全民皆可参与,比赛项目也不限于歌咏,还包括钢琴、口琴、音乐论文写作比赛等多种门类。这也体现了经年之后,桂林基础学校的音乐教育水平取得了飞速的进步。

四、学校歌咏在桂林抗战歌咏运动中的地位

抗战歌咏活动是桂林文化城的一道靓丽风景,而学校歌咏运动始终是其中的一个重要组成部分,促成了桂林城抗战歌咏运动的形成与繁荣,在桂林的抗战歌咏运动中占据着不可或缺的重要地位。

抗战时期,桂林的学校着重培育少年儿童的爱国主义精神。在***的领导下,作为学校歌咏活动的主持者与参与者,学生们团结一致,走出校园,怀着坚定的斗争意识,以积极的行动在桂林抗日救亡的洪流中担当着先锋的作用,促成了桂林的抗日救亡歌咏运动的不断高涨。学生作为一个特殊群体,总是与国家的前途、民族的命运紧密联系在一起。桂林的学生高举爱国主义旗帜,积极开展救亡歌咏活动,成为桂林抗战歌咏活动的中坚力量,做出了诸多不朽的功绩。在学校专业音乐人士的带领之下,学生们广泛团结社会各阶层的进步人士,大量的学生救亡文艺团体与组织纷纷建立。由学校组织的歌咏团,如桂林中学合唱队、中山纪念学校歌咏团等,联合当时在桂的以新安旅行团、孩子剧团为首的外来儿童爱国团体,纷纷响应号召,投入抗日救亡歌咏运动中,为桂林的抗战歌咏运动献出了独属于学生群体的青春力量。

具体来看,抗战时期,桂林各学校的师生积极从事歌咏活动,走上街头演出、参加音乐会表演、举行歌咏比赛等,进行抗战宣传。歌咏作为一种具有强烈感染力且容易被民众所理解的艺术,是宣传抗日的有力武器。桂林的学生们通过参与学生歌咏演出和联欢会等形式,积极向民众宣传抗日思想,唤醒民众的爱国意识,发动群众保家抗日,呼吁民众为抗战贡献一份力量。这些歌咏活动有组织、有领导,在课堂、在街头、在广场、在电台等地皆随处可闻;歌咏的形式也异彩纷呈,有独唱、合唱,歌咏大会、歌舞联欢会、歌咏比赛等,极大地丰富了桂林的抗战歌咏活动。

学生们参与各种游艺活动,深入城乡宣传,以一群体之力,通过歌咏将抗战的火种传递到各个阶层的民众之中,众多红色歌曲,如《义勇军进行曲》《游击队歌》《黄河大合唱》等,高扬爱国主义的旋律在群众之间口耳相传,激励广大人民群众的爱国热情,使抗战歌咏活动发挥其最大价值,让救亡活动由校园区域拓宽到整个社会,促进了抗日民主统一战线的形成。

从教育方面看,桂林学校的师生积极组织参与歌咏活动,对桂林音乐教育的发展起到了巨大的推动作用,学校歌咏活动在桂林抗战歌咏活动中,占据着能精进歌唱技艺,提升歌咏水平的重要地位,技艺水平的提高也推动了桂林抗战歌咏运动声势的日益高涨。桂林各大中小学的音乐教师,如满谦子、吴伯超、陆华伯等著名音乐人士,以自身的专业水平为桂林的学校歌咏活动保驾护航。他们组织筹备各种歌咏活动,从中担任指挥工作、指导和训练学生歌唱能力等工作,极大地提高了学生们的音乐知识素养和歌咏技艺水平,促进了桂林文化城音乐教育的迅速发展。他们身体力行,启发、培育学生的爱国意识;还将抗战现实与音乐技术结合起来,创作了大量适合儿童演唱的抗战歌曲,这些作品充满着爱国主义精神,能够唤醒民众、启迪民众、鼓舞民众,也成为桂林抗日救亡歌咏活动所积累的音乐文化财富之一。

五、结语

综上所述,抗战时期的桂林文化城内,基础学校的学生们在***的领导和影响下,发扬优良的革命传统和爱国主义精神,面对敌人的侵略,他们积极追求进步,努力成长为爱国家、爱民族的音乐人才。学生们踊跃投身于各种歌咏活动,以声声浩荡长歌号召各界民众共赴国难,用少年心性和青春力量在桂林抗战救亡歌咏运动中谱写了一幅壮丽的抗战文化诗篇,在中国抗战音乐文化中留下了宝贵的文化遗产和精神财富。

参考文献:

[1]满谦子.一年来教学之回忆[J].音乐杂志,1934(02).

[2]李莉.抗战时期吴伯超在桂林[J].歌海,2012(04).

[3]广西省教育厅编审室编印.广西国民政府基础教育办理通则[M].民国25年.

[4]桂林市政协文史资料委员会主编.桂林文史资料第53辑抗战时期桂林音乐文化活动[M].桂林市政协文史资料委员会,2008.

[5]桂林市文化研究中心、广西桂林图书馆编.桂林市文化大事记(1937-1949)[M].桂林:漓江出版社,1987.

[6]教育厅举办抗战歌咏比赛.救亡日报(桂林版),1939年4月24日第二版.

[7]国民基础学校歌咏比赛结束.扫荡报(桂林版),1939年5月5日第三版.

[8]“鼓舞爱国热情”儿童歌咏比赛给奖——黄主席对比赛结果详尽讲评.扫荡报(桂林版),1939年5月8日第三版.

[9]田汉.歌咏歌剧及其他.扫荡报,1939年5月9日抗战戏剧专栏.

[10]省会国基校抗战歌咏比赛会特辑.扫荡报(桂林版),1939年5月11日第四版.

[11]本市简讯.新华日报(桂林版),1940年12月7日第二版.

[12]小提琴演奏会马思聪新作大受欢迎.大公报(桂林版),1942年5月31日第三版.

[13]社学运动周开始发动精神总动员宣传后日进行万人大合唱.大公报(桂林版),1943年11月12日第三版.

[14]庆祝音乐节大会全市歌咏比赛昨日举行情况热烈参加独唱七十余人.大公报(桂林版),1944年5月7日第三版.