浅析2023年中央电视台中秋晚会的摄制特点论文

2024-06-18 11:25:39 来源: 作者:xujingjing

摘要:2023年中央广播电视总台中秋晚会在四川宜宾顺利播出。江畔何人初见月,江月何年初照人。此次晚会围绕月涌大江、江水三千、江月年年三个篇章,以及诗、酒、月、水、竹五个意象展开。在长江文化的大背景下,架起传统文化与当代审美的桥梁,用心用情讲好中国故事、中秋故事。

2023年中央广播电视总台中秋晚会在四川宜宾顺利播出。江畔何人初见月,江月何年初照人。此次晚会围绕月涌大江、江水三千、江月年年三个篇章,以及诗、酒、月、水、竹五个意象展开。在长江文化的大背景下,架起传统文化与当代审美的桥梁,用心用情讲好中国故事、中秋故事。

一、中华传统文化符号与文艺作品相结合

如何在艺术作品中展现中华民族的传统文化,一直是文艺工作者们所追求的目标,也是彰显民族文化自*心的重要渠道,对于节目的摄制和编排更是一大考验。中华民族的传统文化历史悠久,具有深刻的文化底蕴和较强的包容性,在今年的中秋晚会中,不乏一些传统与时尚、经典与流行兼备的节目。

在秋晚外景宜宾夹镜楼进行表演的歌曲节目《九州》中,当画面转向夹镜楼全貌时,镜头巧妙地切入了川剧的表演。流行歌曲与川剧的结合,既是传统文化与艺术作品的结合,也是当代文化与历史文化的碰撞。此次秋晚中的歌曲节目《光亮》,也是大型纪录片《紫禁城》的主题曲。中间的戏腔部分词源于苏轼的《定风波》,在秋晚现场中由京剧表演者进行演唱。在充满文化氛围的历史古城,通过古今对唱,实现了在传统节日晚会中渗透传统文化的意义。其次,文学作品和文艺节目一样,都注重情感的表达。《来姓·秋思》以高山族的吟唱开头,将《天净沙秋思》的整首小令贯穿其中,在中秋佳节,对乡愁乡情进行了细腻的描绘。月落屋檐,声动梁尘,《**问月》将李白与月同行的诗意故事娓娓道来。二者之间的共同情感可以作为一个很好的切入点,将中国的唐诗、宋词、元曲等巧妙地融合进歌曲的创作中去。古代文学作品不仅得到了传承和延续,而且以崭新的形式呈现在观众面前。传统文化有效、自然地加入,为文艺节目的编排提供了更多的形式选择。

秋晚作为大型的电视文艺节目,在发挥娱乐功能的同时更应该注重文化的传承。以娱乐为载体,利用文物、建筑等文化符号进行表达,讲述中国故事。长江文化是中华民族各族人民共同创造的灿烂文化,黄绮珊、曹轩宾演唱的《江水谣》专门为秋晚创作,整个舞台充满着古风古韵,唱出了长江的源远流长。《过山》由《早发白帝城》改编,曲调大气磅礴,歌词朗朗上口。千古流传的诗词,成为一代代中华儿女的共同记忆,沉淀为中华优秀传统文化的精彩篇章。中秋节承载着中国人贯穿古今的情怀,同时也作为重要的文化符号**中外,成为展示中华优秀传统文化的窗口。

二、节目主题和场地的融合

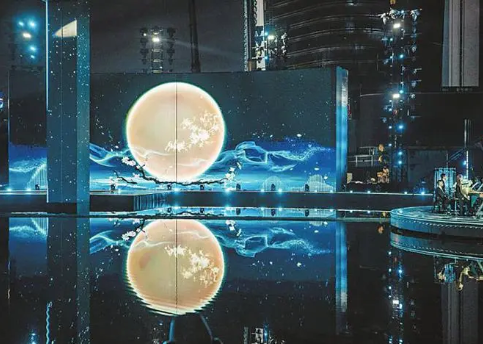

每年秋晚的舞美造型以围拢式的房屋古建筑居多,而今年秋晚的舞台造型致力于打造山景水景通透的氛围感,站在舞台上能够看到整个城市,整个舞台与宜宾的夜景交相辉映。今年秋晚的舞台在往年圆形台面搭配水中月的风格基础之上,在舞台中央搭建了由碳纤维屏塑造的巨型镜框门吊,以此为分界点,一面是现代的、发展中的宜宾;一面是明月初照、自然风光极美的千年古城宜宾。主舞台设在长江公园的水幕广场,由可移动屏幕、镜框式门吊、中央舞台和外环舞台组成,与外场地和整个城市衔接得恰到好处。灯光整体上呈现围拢感和通透感,从舞台上能够看到远处的山和桥。与往年不同,今年秋晚的灯光运用立架的方式,采用单点式的打光,打造通透感和对光感,在结构造型上有了质的飞跃。灯光的围拢感和圆形的舞台相呼应,运用极致的色彩美学,营造出人圆月圆、诗画江南的意境。

秋晚外景宜宾李庄古镇,毛晓彤与好妹妹共同演绎节目《月》。充分借助三江六岸独特的江景与明月,灯光与江面上的倒影交相辉映,如诗如画。在秋晚外景地宜宾流杯池公园中进行表演的节目《不染》,曲水流觞之处,丝竹管弦伴随着流行歌曲缓缓展开。中国传统的琴棋书画艺术在不经意中得到充分地展现,每一个节目的主题都与场地和外景进行了完美地融合,属于宜宾的山水古迹为节目注入了独特的灵魂和内涵。

每年的秋晚以及大型文艺类节目关于科技创新的话题讨论度一直居高不下,节目理念是否富有新意,舞台灯光设计是否与众不同等都成为关注的重要方面。从目前的发展趋势来看,科技力量不断赋能未来,科技与艺术之间的关系日益密切。电视文艺晚会积极将科技手段融合进节目创作中,科技手段的应用时常成为一场晚会的亮点。对于创作者而言,科技提供的舞台更加广阔,不再局限于传统舞台的限制,拓宽了创作者的想象空间。对于表演者而言,科技的融入为表演提供了无限可能,表演与技术之间的配合往往能够使节目的情感表达扩大化。对于观赏者而言,科技赋予的形式丰富多样,在欣赏节目时能够更加清晰地感受到创作者想要表达的思想文化。

三、呈现方式的多元化

基于总台的“5G+4K/8K+AI”战略,总台中秋晚会首次推出“竖屏看秋晚”,形成了“1场竖屏中秋晚会+2个互动征集活动+3个系列衍生短视频”的融媒体传播体系。通过智能AI横转竖的裁切算法,利用4K、8K机位作用,根据竖屏传播逻辑进行内容呈现。在全国9个城市的710余块户外地标大屏,市民通过总台“百城千屏”欣赏了8K超高清版本的中秋晚会。今年总台秋晚通过中国电视长城平台,在全球86个国家以及地区的30余家海外主流媒体平台同步播出,为全球华人传递了中秋佳节的团圆之情。

随着融媒体时代的迅速发展,各个网络平台的**人数都不容小觑,重大的节日晚会都选择在各类视频平台中同步播出,观众可以在收看节目直播时进行实时评论与互动。今年的秋晚迎合了众多网络用户观看直播以及短视频作品的习惯,打造了竖屏模式。各类型节目在播出时携带相关话题,在互联网视频平台进行互动征集活动。由于短视频平台的碎片化特点,受众可以反复观看、转发自己兴趣度较高的节目,不断提高晚会的在线人数和热度。

其中,在系列衍生视频中,有主持人鲁健带大家重温梁林故居,了解他们为中国建筑史做出的贡献。有雨朦雨彤探秋晚城市篇,向大家展示宜宾的历史文化和无限魅力。宜宾作为文化古城,具有丰厚的历史文化底蕴,有“万里长江第一城”之称,是众多非物质文化遗产所在地。其中,非物质文化遗产江安竹簧的传承、蜀南竹海-中国最美十大森林之一、万里长江第一古镇等一系列话题的塑造,使受众在收看晚会之余,不仅能够了解到作为主场地宜宾的相关内容,还对非遗古迹、建筑古镇等一系列的中华传统文化有了更深刻的认识。此外,在衍生视频中,还揭示了秋晚台前幕后灯光、道具、音响等的制作设计过程以及节目的设计理念,在晚会播出之前制造悬念、进行预告;在晚会播出之后,通过视频采访与相关制作人员的介绍,使观众对于整场晚会有更加深刻的了解,拉近观众与节目之间的距离。

四、编排制作,温情叙事

近几年来,一年一度的中央电视台中秋晚会受到越来越多的关注。它不仅是一场大型的文艺表演节目,同时也是众多游子寄予情感的平台。恰逢中秋节与国庆节的临近,秋晚的话题度和关注度也持续上升。2020年秋季晚会在洛阳举办。洛阳这座城市的变迁史,也是中国古代王朝更迭变迁的缩影。2021年秋晚的主场地设在西昌,是一座既有悠久历史,又具有科技感和现代感的城市。2023年秋晚的主场地设在四川宜宾,中华民族母亲河的长江干线航道零公里、“三江六岸”交汇处。历届秋晚的选景地虽有不同,但所选取的城市和场地大多都是中国的文明古城,是蕴含着中国传统文化和根基和血脉之地,对于彰显民族文化的自*心具有重要的象征意义。

古往今来,借景抒情、寓情于景的诗词作品目不暇接。这样的景情关系在文艺晚会的舞美设计中也得到了充分的展现,整个秋晚舞台在“诗、酒、月”的基础之上,根据宜宾的特色,以通透感为主,将舞台、外景场地与三江交汇处的景致美学发挥到最大。舞台上精心设计的景物和大自然的鬼斧神工一起,使文艺作品具有了更加深刻的内涵。此外,无人机、虚拟场景等先进技术手段的应用,使观众沉浸在节目氛围的同时,感受到中秋佳节的温馨与温情。撒贝宁与钟镇涛的合作节目《父亲》,配合周边环绕的可动屏幕呈现出满屏的合照与弹幕。《天之大》以简单的布景缓缓道出平凡生活中不平凡的母爱,与《儿时》一起,展示出中国人骨子里的亲情与温情。

2023年是“一带一路”倡议提出第十年,十年来,中国与共建国家携手,跨越江海阻隔、凿穿群山屏障,将一个个不可能变成现实。谭维维、迪玛希携手来自喀麦隆、印度尼西亚、尼泊尔的三位乐手,合力奏响《万里梦同心》,谱写“一带一路”的动人乐章。来自海峡两岸暨香港、澳门的歌手表演《我们同唱一首歌》,唱出中华儿女情。从亲情到思乡之情,从家国情怀到共同进步。这些细致入*的情感背后,涵盖的是晚会所传递出来的民族精神和宏大立意。

五、结语

中央广播电视总台中秋晚会作为大型的文艺类晚会节目,以其高品质、高思想内涵的特点成为众多电视节目的范式。今年秋晚的摄制与编排在往年的基础上,仍有很大的创新和亮点。一方面,媒介技术的进步为文艺节目增添新的发展动力。另一方面,中国源远流长的历史文化不断为节目注入内涵与创意。传统符号成为重要的表达载体,在各类节目中以崭新的形式呈现,为传统的节目形式添上一抹亮色。与此同时,科学技术与艺术之间的碰撞增加了节目主题与场地之间的融合度,二者之间的紧密程度也决定了观众在观赏时的投入程度。随着融媒体时代的发展与进步,文艺晚会的呈现形式也不再拘泥于传统舞台和单一平台的播出,多元化的呈现角度使受众对于晚会的各个方面都有了认识和了解。晚会在思想、艺术与技术三者之间的融合传播中不断突破,以中国式浪漫讲述了中国故事、民族故事。