基于情感、造境、笔墨的国画艺术审美研究论文

2024-06-17 14:10:26 来源: 作者:xujingjing

摘要:

国画属于造型艺术范畴,创作者通常使用毛笔、水、墨、彩等将绘画对象画于绢、帛、宣纸之上。从题材看,国画对象涉及山水与人物及花鸟等;从技法上可将其分为写意画与具象画两大类。目前在“国潮”文化流行之际,不仅掀起了新一轮国画创作潮流,还在“传承中创新,创新中传承”的新思路下促进了它的高质量发展。由于国画艺术流派众多、创作手法多样,并与中国传统文化密切关联,复杂化程度较高,本文仅从国画艺术审美多元性出发,按照情感、造境、笔墨三个角度对其展开讨论。

一、国画艺术审美的多元性概述

国画艺术源远流长,作为中华文明的重要组成部分,在几千年的发展过程中塑造了中国人的集体心理价值,改变着人们的生活方式。进入中国式现代化改革时期后社会主要矛盾发生了根本变化,为满足民众日益增长的精神文化需求需要加强对国画艺术审美多元性的探究。同时,国画与传统文化中的宇宙构成论、宗教、政治等交织在一起,为其艺术审美提供了多元视角,形成了一种多元性艺术审美特征。经过20世纪国学大师与21世纪美术界对“国画是否科学与能否为人民提供高品质精神服务”的深入探讨,使其研究重点转移到了科学性、目的性、笔墨等方面。从康德《判断力批判》提出的艺术审美三层次看,既满足了观看者的感性直观审美,又支持了研究者对国画艺术的知性分析,还为创作者在客观条件下进行理性思辨的国画艺术创作指明了方向。进一步看,观看者的感性直观审美以情感满足为目的,研究者的知性分析强调对国画思想资源的探源,创作者则更加强调笔墨标准下的品评与运用。

二、国画艺术中的情感审美分析

国画的主要特征是造型。从造型艺术本质看,主体在“日神倾向”下与客体通过相互作用才能使绘画对象转变为具体的艺术作品。其中,主体与客体之间的相互作用主要以情感为纽带。例如,晋朝的顾恺十分注重作品的传神,但是要将精、气、神准确地表现出来并传达给观看者,则需要牢牢抓住绘画对象的情感并对其进行入木三分的刻画,正所谓“传神写照,正在阿睹中”(《晋书·顾恺之传》)。再如,宋朝的苏轼经常将绘画中的“形”与“神”作对比,认为神似与形似之间存在密切关联,前者是一种呈现于绘画作品之外的韵味,而这种韵味便类似于创作者的情感与感受之表达,可以把这种观点概括为清朝石涛所说的“夫画者,从于心者也”(《苦瓜和尚画语录》)。值得注意的是,国画题材较多,在早期发展中对于人物画、山水画的情感审美倾向于将情感寓于“言”“象”,并借助“言和象”而达到所谓的“得意”境界,其中的审美过程涉及艺术创作与审美鉴赏中的想象问题与形象转换问题,在实际审的情感审美中,实践主体应充分注意到上述两个问题。

深入一步看,国画源远流长,在其历史演进过程中早已形成内容完整的艺术审美理论与鉴赏方法。以《古画品录》为例,其中提出了可作为国画艺术审美圭臬的“六法”理论。作为一种指导绘画创作的总纲和进行艺术审美鉴赏的手段,在“六法者何?”一句后便揭示了“气韵生动”这一首要原则。具体而言,气韵不同于笔法与“应物象形”的描绘,它强调类似于音乐美的“通感”,认为在绘画艺术中存在一种无法分割的内在状态,这种状态作为一种气韵始终贯穿于绘画作品的创作与审美鉴赏过程中,它由外物与人的内在情感接触后形成,可以承载着这种澎湃的情感将其宣泄到绘画作品之中。简单讲,气韵即为宣泄情感的途径与手段,而且始终作为“画外之音”存在于作品之中。因而,无论从造型艺术的本质,还是国画艺术的气韵角度看,国画艺术审美离不开情感这个基础,更需要将情感与客体之间的互动促进国画艺术作品的创作与鉴赏。

三、国画艺术中的造境审美分析

东汉之后,在佛教、道教、儒家三种思想碰撞之下出现了玄学思潮。其核心观点认为“言不尽意”“象不足意”,言与象无法表现本体,需要“得意”。这种新思想对中国传统绘画产生了深远影响,并且通过“意在笔先”创作思路推动了山水画的创作与发展。

具体而言,国画中的山水画对意境的追求既有其理论基础,也有其实践必要。从理论的层面看,在玄学发展期间出现了“言意之辨”的新方法,通过对该方法的运用打破了仁、道、佛三个本体之间的界限,促进了“三教合流”,自此之后国画创作者与艺术审美主体在讲求“得意”的前提下更加注重对山水意境的勾勒,即造境,旨在表现对宇宙构成论中的本体之认识,将其恰如其分地传达给观看者。例如,郭熙之子记述了其父亲的绘画创作过程中,说他在作画之前便会说一句“画山水有法,岂得草草?”(《林泉高致》),其中的“法”主要是指在作画中进行造境的途径与方法,它与元代黄公望在《写山水诀》一文评价绘画创作时讲的“作画只是个理字最紧要”中的“理”字意思相同,均指出了对“意”的追求和通过造境达到“意”之表现的重要性。从实践的层面看,国画中的造境审美重在表现“言外之意”与“象外之意”,而要真正实现造境目的,则需要“远则取其势,近是取其质”,一方面通过造境使自然现象形成的那种气势跃然于纸上,另一方面则要通过造境揭示绘画对象的本质,并通过意境展示给艺术审美主体。

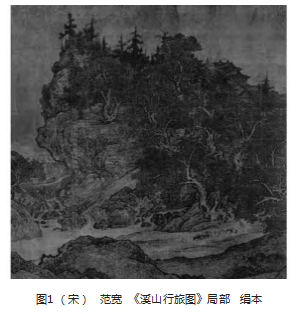

例如,作为北宋三大家之一的范宽在其《溪山行旅图》(如图1)中,通过俯瞰的视角勾勒了以山水为主体,包括石、树、动物、草等绘画对象的商旅赶路场景。其中的高山巍峨顶立,屹立于画面正中位置,几乎占到了整幅作品的1/3之多,给人一种“顶天立地,壁立千仞”的视觉冲击。既符合意在笔先旨要下“取势”的要求,也透过对这种“势”的呈现表现了其“法”与“理”,这种通过营造意境实现“得意而不忘形”的作画手法,既体现了创作者对绘画理论鞭辟入里的认识与领悟,也说明了创作者纯熟地进行造境水平之高超。同时,这幅国画艺术作品中,丛生于山头之上的灌木、微露于树林的楼观、正在赶路的商旅,与高山、小丘、岩石等汇集到一起,整体上形成一种静谧的环境,观看者仿佛能够在画面中听到潺潺溪水流淌到山涧的声音,并感受到山谷中回荡着驴蹄子与地面发生的碰撞声等,不由得让观看者想进入这种造境之中,身临其境的体验自然之美、领略山水之质等。

四、国画艺术中的笔墨审美分析

笔墨既是国画艺术创作中的素材,也是一种审美鉴赏国画艺术的标准。从历史沿革看,北宋士夫画中已建立笔墨审美标准,最早可追溯到南朝肖绎形成绘画时提出的“笔精墨妙”和当时人们对画圣吴道子“用笔胜出,用墨较略”的评价方面。经过晚明、清朝、民国及新中国多个时期之后,现代人在国画艺术审美中既没有摒弃这个标准,而且更加注重笔墨审美标准下的用笔和运墨。清朝梁仲甫评价董其昌绘画作品时用一句“尽之矣”将其绘画之旨归结为笔墨,认为他在用笔和运墨方面达到了较高的艺术境界。进一步看,在国画艺术中的笔墨审美标准既有其工具属性,也被赋了一种方法和人格属性。从工具属性看,主要是作为一种绘画材料与工具应用于绘画之中。从方法角度看,其中的笔有笔法的意思,包括钩、勒、皴、擦、点等,而其中的墨则指墨法,涉及烘、染、破、泼、积等。而且,在这种方法论指导下对于笔精墨妙的实现,一方面离不开实践主体“用笔全无其骨”“使墨独得玄门”“尽得元真气象”,另一方面也需要实践主体在绘画创作与艺术审美期间,尽可能通过笔墨审美标准认识到它被赋予的人格属性,包括创作者与观看者的理想之寄托、感情之共鸣、个性之展示等。

与情感审美、造境审美相比,笔墨审美的范围更大,既包括了对情感基础,也能够通过更为直接的方式达到造境意图,进而取得形神兼备的艺术效果,使描绘的物象更加能够表现出主体与客体相互作用时内心的情感悸动,以及对那种只可意会、不可言传之玄远意境的精准表达。尤其在国画艺术效果呈现方面,笔墨的表现力占有最高地位,独立于其他绘画表现形式之上,其功用不可估量。而且,在董其昌的时代,这种取得更高艺术效果的笔墨表现力达到了较高水平,一方面深化了创作者对主体的深入认识,另一方面强使主体与客体之间的联系纽带从原来的“情”为主,转移到了“笔墨”为上的方向。但是,对于笔墨审美功用的揭示与实践并不能绝对地认为它是国画艺术审美中的唯一衡量标准,而是要更为科学的对其进行传承与创新。

五、结语

总之,国画艺术的综合性特点决定了它在艺术审美层次上的多元性,在新时期国画高质量创作与高水准审美鉴赏过程中,应透过多个角度对其进行全方位的艺术审美研究。结合上述分析可以看出,国画艺术建立在情感与感受传递的基础上,促进了主体与客体的相互作用,能够净化人类情感。同时,受哲学思想的影响强调了造境的重要性,旨在表达对言不尽意的探索与追求。尤其在笔墨的基本载体上,阐发了一种具有中国古典文化特色的“笔精墨妙”艺术观。建议国画创作者与审美鉴赏者在新时期加强对国画不同艺术审美特征的分析,进一步通过传承与创新为实践“中国梦”助力。