青年亚文化与新时代大学生思想政治教育刍议论文

2024-06-14 10:13:42 来源: 作者:xujingjing

摘要:当前,在以互联网为核心的新媒体技术推广的浪潮中,主张将符号价值作为人生根本追求的消费主义裹挟着青年亚文化飞速变化,严重影响着热衷于偏向表征自我化或虚拟化的趣缘群体的大学生,从而成为青年群体逃避主流文化的“庇护所”,给新时代大学生思想政治教育带来有力的冲击,与其形成博弈、区隔、交融、耦合的对立统一关系。因此,新时代大学生思想政治教育应该坚持以批判的视角审视青年亚文化,化解青年亚文化对大学生思想政治教育产生的冲突,帮助大学生坚定价值追求、坚持理性祛魅、培养创新思维,确立新时代大学生的志气、骨气和底气。

摘要:当前,在以互联网为核心的新媒体技术推广的浪潮中,主张将符号价值作为人生根本追求的消费主义裹挟着青年亚文化飞速变化,严重影响着热衷于偏向表征自我化或虚拟化的趣缘群体的大学生,从而成为青年群体逃避主流文化的“庇护所”,给新时代大学生思想政治教育带来有力的冲击,与其形成博弈、区隔、交融、耦合的对立统一关系。因此,新时代大学生思想政治教育应该坚持以批判的视角审视青年亚文化,化解青年亚文化对大学生思想政治教育产生的冲突,帮助大学生坚定价值追求、坚持理性祛魅、培养创新思维,确立新时代大学生的志气、骨气和底气。

关键词:新时代;青年亚文化;大学生思想政治教育

青年亚文化是一种独特的文化现象,它不受传统的价值观和审美标准的约束,拥有自己的特色,并且国家意识形态和社会主导文化形成鲜明的对比。当前,随着新媒体技术的广泛应用,在资本逻辑支配的消费主义裹挟下,青年亚文化日益呈现出全新的特征,愈来愈影响着大学生的学习和生活。因此,探讨新时代青年亚文化的变化及其与大学生思想政治教育之间的关系,对于加强大学生思想引领和政治引领具有重要的意义。

一、新时代青年亚文化“众声喧哗”

(一)消费主义推动下的符号狂欢

当前,青年亚文化与消费主义有着万缕千丝的联系。在消费主义的符号价值消费中,青年亚文化陷入了符号价值幻境,沉溺于用符号宣扬个性,误导青年群体用无意义的符号价值来建构人生价值。青年亚文化之所以能够吸引青年群体,就在于其本身就是一种代表前卫、叛逆、独特的符号文化。随着消费主义的侵蚀,原本具有丰富多样性的青年亚文化符号受到了消费、娱乐等社会因素的影响,其意义指向性变得越来越模糊,从而变成一种习惯性地附和或者表现个人意愿的无意义的象征。换言之,青年亚文化在消费主义的影响下逐渐异化,其本身的表征符号被资本逻辑赋予消费意义,误导青年群体沉浸在资本所制造的驱动亚文化盛行的消费符号中。

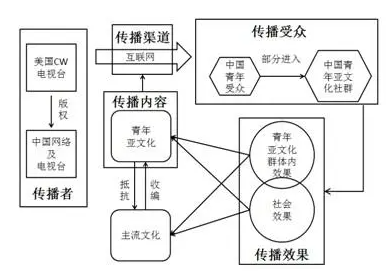

(二)新媒体技术支持下的肆意蔓延

“青年亚文化并非纯‘原生态’的,它从一开始就是‘青年与大众传媒结成的动态的、高度自反性的关系的产物’。”[1]这种变化正在改变着媒体环境,制作和传播青年亚文化内容已经成为当今互联网时代的一种普遍现象。新媒体的开放性和便捷性为青年提供了一个充满活力的舞台,让他们可以自由地展示自己的想法,同时也激发了一种前所未有的文化活力,让青年亚文化在网络世界中横行无忌。因此,在新媒体技术的支持下,青年亚文化实现了符号表征意义的转换不再单一地体现于着装风格、言行举止以及音乐流派等方面,而是杂糅了文字、图像、影音等多媒体手段参与到青年亚文化的生产和传播中。新媒体技术加持下的青年亚文化更加注重其生产和传播的有效性,在方式、制度和工具中寻求最优解,引诱青年群体陷入工具理性过度的困扰。在价值多元化的现代社会中,青年亚文化如同将青年群体裹挟在不能自主的机器里,呈现出一种“价值虚无”的精神危机。

(三)趣缘群体影响下的圈层固化

“青年亚文化背后的趣缘群体结构呈现复杂化形态”。[2]青年群体基于兴趣、爱好和情感需求,具有相似的兴趣、认知和行为,逐渐形成了一群志同道合的人,从而形成趣缘群体。趣缘群体形成其独特的价值共识和固定的圈内文化,其有各自的圈内规则,与其他群体之间互相处于不交流的状态。因此,青年亚文化的内在结构变得越来越复杂,它们蛊惑着年轻人,让他们沉迷于自己的兴趣爱好,并且建立起一套新的价值观念和社会秩序,使得主流意识形态很难介入其中。但是,在趣缘群体的浸染下,由兴趣爱好和情感需要形成的青年亚文化圈层也逐渐演化成一套有标准的价值准则,青年群体的交流受到其内部秩序的制约。互联网的快速发展更大程度上实现了趣缘群体的个性分化,而大数据的精准推送加剧了这种趋势。青年群体沉浸于网络青年亚文化,在大数据推荐形成的“*息茧房”里被强制定义,形成现实之外的另一个自我,掩饰真实情感,如果不对其加以引导,极容易成为“双面人”。

二、新时代青年亚文化与大学生思想政治教育的逻辑关系

(一)青年亚文化与新时代大学生思想政治教育的对立性

1.博弈:“个性化”需求下的价值树立

青年亚文化在高校校园中与大学生思想政治教育之间呈现一种互动博弈的关系。青年是祖国的未来,青年学生的价值观决定着国家的整体价值取向。各种西方社会思潮涌入我国,与青年亚文化发生激烈碰撞并且横行其中,随着经济的快速发展、全球化的不断深入以及媒体技术的深刻变革,大学生接收到的*息呈现碎片化趋势。碎片化现象不断鼓励青年学生构建个性化需求,而盛行的青年亚文化成为他们个性表达的重要方式,同时也承载着其对现实的思考和对价值的追求。青年大学生享受着青年亚文化依托消费主义等错误社会思潮产生的文化产品,沉浸在其所宣扬的符号价值里。在这样的青年亚文化里思想政治教育的内容被破坏为诸多零块,导致思想政治教育的真正内涵无法系统呈现,思想政治教育的价值目标被模糊,故而大学生思想政治教育的话语权被青年亚文化抢夺。

2.区隔:“*息化”推送下的思维构建

青年亚文化多由青年群体围绕其兴趣爱好建构,在高校校园中与大学生思想政治教育的关系表现为“区隔”。媒介的推陈出新、技术的更新换代,使得青年亚文化的形态不断丰富,大学生的思想、情感和行为也处在持续被记录的状态之中。抖音、快手等短视频的盛行,以及其迎合大学生喜好所进行的推送,使其沉浸于片面的、肤浅的感官娱乐,大学生被动接受这样“快餐式”的阅读和“狂欢式”的短视频盛宴,逐渐成为现代社会塑造的“单向度的人”。大学生长期处于“*息茧房”之中,从而使他们的思想和行为受到了严重的限制,与大学生思想政治教育区隔开来,导致大学生*息闭塞、不思进取。[3]在这种情况下,青年亚文化貌似蓬勃发展,实则哗众取宠,青年人以其独特的亚文化表达形式和非形式逻辑思维方式取代了传统的辩证思维和创新思维,成为解决当今社会问题的重要思维模式。

(二)青年亚文化与新时代大学生思想政治教育的统一性

1.交融:价值共鸣下的特殊联合

新媒体的出现,使得主、亚文化的交流变得更加便捷,它们之间的联系也更加紧密,在高校校园中,表现为青年亚文化与大学生思想政治教育之间的交融。青年亚文化的载体在新时代也更加丰富和多元,寄托在“花知晓”“茶颜悦色”以及“李宁”等国潮品牌中的爱国情怀与大学生同频共振,这些青年亚文化与思想政治教育实现了在符号、规范和价值上的现代性统一。随着社会的不断发展,物质财富和精神文明之间的矛盾日益凸显,导致文化结构失衡。资本逻辑控制了青年亚文化的发展,并且对大学生的思想和行为产生了深远的影响。青年大学生选择通过青年亚文化来面对矛盾与困境,参与社会生活,寻求情感认同,以实现自身价值。他们在选择青年亚文化时,充分展示出自身的主观意识,以及对创新的热情与态度。

2.耦合:思维认知下的高度契合

青年亚文化在与主流文化彼此勾连的复杂关系中发挥着批判和建构功能,具体表现为青年亚文化与大学生思想政治教育之间的耦合。新媒体技术的嵌入,促使青年亚文化中蕴含的认同主流价值观不断增强。大学生作为独立的主体越来越频繁地参与在青年亚文化生产和传播的过程中,打造自身圈层文化的同时也期待与主流文化产生联系,从而实现小众文化到大众文化的转变。随着青年亚文化的不断发展,大学生的主体意识得到了充分的体现,他们不仅参与其中,还积极探索与主流文化相一致的文化实践,并且深入挖掘其内涵,从而提升自身的价值观。在青年亚文化发展的过程中唤醒新时代大学生的主体性,并不是希冀他们建立以自我为中心的个人主义意识,而是期待其能树立真正的责任意识,在面对社会现实问题时,能具备科学严谨的理性思维,对问题进行深刻思考、判断和分析。

三、批判性地运用青年亚文化,切实推进新时代大学生思想政治教育

(一)摒弃虚无价值,坚定价值立场

因为时代的变革,多元文化的融入已成为青年人的日常需求,他们的独立性、自由性得到了极大的提升,亚文化风格也深深地融入了他们的日常生活,对他们的行为习惯、道德品质等产生重要影响。[4]然而,由于当今时代的复杂性,许多外来的社会理念也不断渗透到中国,对中国的传统价值观造成了冲击。青年亚文化在消费主义、物质主义以及虚无主义等错误思潮的加持下,诱导新时代大学生盲目追寻错误价值观,将其描述的种种虚无价值作为人生追求。在当今这个充满挑战的世界里,我们必须坚定地提倡正确的价值观,以及反抗不良的社会思潮,让大学生不再被外界的观念和偏见所迷惑,从而获得自由,拥有更多的发展机遇,实现自己的理想。纷繁复杂、层出不穷的青年亚文化让大学生应接不暇,其在选择青年亚文化作为他们社会表达和情感认同方式的过程中,应该注意其所隐含的意义和价值。在资本逻辑的操纵下,表征青年亚文化的符号呈现出更多是其消费意义,尤其是出于引导受众,不再遵循传统的逻辑方式,而是采取非形式的逻辑思维,对大学生思想政治教育所提倡的辩证思维和创造力产生了抑制作用。[5]新时代思想政治教育以“人的解放”为价值

取向和终极追求,但在资本逻辑对青年亚文化符号的影响下,其向“大学生传递的‘价值’成为资本增值意义上的自我商业价值”[6]。大学生思想政治教育应以“批判”为武器,破除错误社会思潮裹挟下的青年亚文化,“撕碎其所虚构的虚幻的花朵”[7],引导大学生找到人生真正的价值和意义。

(二)批判“工具理性”,坚持理性祛魅

伴随手机网络的普及,新兴社交媒体如抖音、微博、B站等快速兴起,它们不仅为青少年提供了一个虚拟空间,而且也为他们提供了一个更加流畅、多样化的文化参与环境,让他们可以毫不拘束地发布自我观点,从而获得更多的社会认可。由于新媒体技术的蓬勃发展,许多青少年可以从中获得更多的知识,但也伴随而来的是,这种科技的蓬勃发展也让人们更容易被它所左右,从而影响到他们的思维方式、行动方式以及心灵的健康发展。马克斯•韦伯认为,“工具理性指的是行动者将外部的客观事物或主观因素视作实现目标的手段或工具,关注它是否有实际的功效。”[8]新媒体技术的赋权只是激发了青年亚文化的意义实践,成为青年亚文化的“催化剂”,催生各式各样的青年亚文化形态,而在这个过程中也造成了工具理性过度。大学生通过兴趣爱好或者情感认同等快速寻找到适合自己的青年亚文化圈层,以功利性的工具思维模式建立起区隔于主流文化的高墙。思想政治教育的魅力在于对价值的认同、对三观的塑造,它所陈述的更多是价值理性,不忌讳功利目的,也不以其为最高目的。在价值理性的视野中,人是终极目的,所有努力都是为了人自由而全面的发展,这也是思想政治教育的根本目的。大学生思想政治教育应运用马克思主义批判理论对青年亚文化中的工具理性过度进行无情的批判,认清工具理性裹挟下的价值虚无,帮助大学生树立正确的价值观,培养他们的道德品质、社会责任感以及良好的心灵素质。

(三)解构“*息茧房”,培养创新思维

互联网时代的青年亚文化以“趣缘”为导向,并根据其不同的兴趣爱好形成其各自的亚文化圈层,每个圈层有自己的话语表达方式以及其行为特征,为了区别于其他“趣缘群体”,形成不同青年亚文化之间的区隔,基于此形成的青年亚文化趣缘群体有着其固定的圈内文化和规则。在大数据运算的加持下,青年大学生的兴趣爱好、审美偏好和价值标准在潜移默化中被悄悄定义,其更加难以突破这种束缚,并不断加固趣缘群体的“堡垒”,渐渐处于“*息茧房”之中。青年亚文化圈层在互联网和趣缘群体的影响下,形成有共同话题、情感和审美取向的新型“共同体”,渐渐具有约定俗成的内部秩序,进而走向“板结化”、固层化。大学生打造的纷繁复杂的青年亚文化形态,看似极富个性,实则千篇一律。渗透在青年亚文化内部的非主流价值会因其独特的话语风格和表现形式更加吸引青年大学生,这种吸引在“*息茧房”的作用下被不断放大,以新媒介传播的方式源源不断地推送给大学生。大学生盲目接受这种同一化的*息,将思维功能逐渐附加到特定的思维状态,从而阻碍思维创新,并且容易导致思维的片面性和局限性。青年亚文化在趣缘群体的影响和大数据运行逻辑的加剧下,形成的“*息茧房”不仅影响大学生的思维方式和价值观塑造,而且对意识形态教育也带来了挑战。新时代高校思想政治教育必须破除青年亚文化中“*息茧房”的桎梏,引导新时代大学生走出舒适区,形成严密的逻辑思维,警惕“*息茧房”现象被西方价值观的渗透所利用。

四、结语

新时代是机遇与挑战并存的时代,各种思想文化此起彼伏,对中国意识形态的凝聚力提出了重大挑战,新时代大学生学生思想政治教育就是要勇敢面对已经发生、尚未出现和可能发生的各种困难和挑战,科学研判各种复杂的社会思潮和思想文化,并且引领各种社会思潮和思想文化。青年亚文化是新时代大学生思想政治教育不可忽视的一种文化现象,也是中国当代文化景观中一个独立的地标,它聚焦于青年群体并影响着青年的思想观点和价值观念,它与中国的主导型文化形态之间相互疏离并产生一定的张力。新时代大学生思想政治教育担负着大学生健康发展的重要使命,肩负着大学生做出正确价值判断和行为选择的重要责任。而如何有效避免青年亚文化带来的负面影响并切实推进新时代大学生思想政治教育便成为亟待解决的问题,大学生思想政治教育应始终坚持以批判的视角审视、运用青年亚文化,加强对大学生的引领并帮助其实现自由而全面的发展。

参考文献:

[1]闫翠娟.从“亚文化”到“后亚文化”:青年亚文化研究范式的嬗变与转换[J].云南社会科学,2019(04):178-184+188.

[2]陈新宇.网络青年亚文化对主流意识形态的功效、挑战及对策[J].大连海事大学学报(社会科学版),2022,21(02):97-102.

[3]匡文波.自媒体时代圈群文化新特征[J].人民论坛,2020(Z2):151-153.

[4]崔振成.亚文化:关注青少年道德教育中的另一种文化风格[J].教育科学研究,2013(09):6*-68.

[5]陈殿林.青年亚文化对大学生思想政治教育的影响机制研究[M].北京:光明日报出版社,2010.

[6]邵从清.高校大学生践行社会主义核心价值观的路径分析[J].国家教育行政学院学报,2015(04):33-36.

[7]李卫朝.《<黑格尔法哲学批判>导言》的批判思想及其当代启示[J].思想教育研究,2020(11):50-55.

[8]马克斯•韦伯.经济与社会:第1卷[M].阎克文,译.上海:上海人民出版社,2020:144-145.