悲剧和希望论文

2024-06-11 15:03:39 来源: 作者:caixiaona

摘要:英国马*思*义文论家特里·伊格尔顿对悲剧理论颇有研究,在他的多部悲剧著作中,替罪羊成为其理论的核心问题。他指出替罪羊净化共同体的罪恶,它既恐惧又神圣,既是越界又是救赎,具有崇高的双重结构。文章通过分析伊格尔顿关于古代替罪羊、现代替罪羊以及替罪羊痛苦的身体的论述,阐明其悲剧替罪羊理论中包含的希望意蕴。

摘要:英国马*思*义文论家特里·伊格尔顿对悲剧理论颇有研究,在他的多部悲剧著作中,替罪羊成为其理论的核心问题。他指出替罪羊净化共同体的罪恶,它既恐惧又神圣,既是越界又是救赎,具有崇高的双重结构。文章通过分析伊格尔顿关于古代替罪羊、现代替罪羊以及替罪羊痛苦的身体的论述,阐明其悲剧替罪羊理论中包含的希望意蕴。

关键词:替罪羊;悲剧;希望

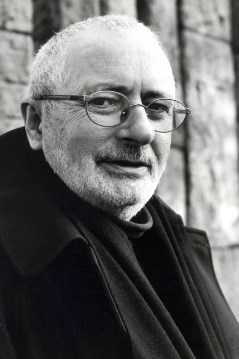

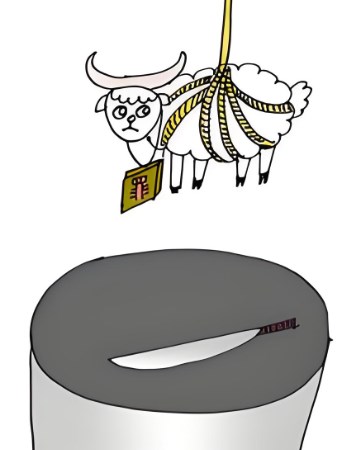

替罪羊(tragic scapegoat or sacrificial scapegoat)在当代著名马*思*义文论家特里·伊格尔顿(Terry Eagleton)的悲剧理论中有着十分重要的地位。他提出悲剧应该被翻译为“替罪羊之歌”[1],因为悲剧(tragoidia)一词便源自希腊语中的“山羊”(goat),原意为“山羊之歌”,而“悲剧家”(tragedian)也含有“山羊诗人”的含义。在古希腊酒神祭祀活动中,祭祀者会穿上羊皮毛,盛装载歌载舞,这是古希腊戏剧的前身,山羊也是悲剧竞赛的奖赏。替罪羊形象对于悲剧极为重要,最初的替罪羊在古希腊城邦的排除污秽仪式中扮演角色,人们从城市中最贫困、畸形的人中选择两个替罪羊,在街上抽打他们的生殖器并游行,然后将他们逐出城外,以净化城邦[2]。从一开始,替罪羊就与城邦政治的救赎密切相关。

一、古代替罪羊和现代替罪羊

伊格尔顿指出“替罪羊在象征意义上负载着共同体的罪恶。……是卑微者、畸形人、疯子和罪犯的化身”[3],人们通过杀害或驱逐替罪羊这一罪恶的置换点、镜像和转喻,使共同体的罪行得以救赎。所以,替罪羊被视为“是一种神圣的恐惧,……(它)同时既神圣又可怕,因此多少具有崇高的双重结构”[4]。这种双重结构使得替罪羊既非无辜又非有罪,成为有罪的无辜者。通过顺势疗法,他们因被污染而获得洁净。正如勒内·基拉尔(RenéGirard)提到的“神话里总是将一个犯重罪的受难者与一个既凶暴又能拯救的超人结合在一起,这只能通过替罪羊机制的极端力量来解释。实际上,这个假设能破解一切神话的基本谜团:替罪羊首先扰乱、损坏秩序,随后又是通过这个人的斡旋,重建或恢复失去的秩序。……只有在神话里,这同一个受害者既带回了秩序,又象征着秩序,甚至体现着秩序。”[5]例如,俄狄浦斯虽然有客观上的犯罪*伦事实,但主观上并无故意,他承担了人类弑父娶母的原罪;安提戈涅虽然违反了国王的律法,但却守护了世俗伦理,她承担了城邦和家族的罪过;克拉丽莎被夺取贞洁,但以死反抗,她承担了社会和家族的罪恶等。他们“既神圣又受诅咒,既是毒药又是解药,既是越界又是救赎”[6],具有崇高的双重结构。通过具体分析这三个例子,我们可以更加全面地了解伊格尔顿对古代替罪羊和现代替罪羊的阐释。

古希腊悲剧中的经典替罪羊——俄狄浦斯和安提戈涅。俄狄浦斯因寓言被亲父母抛弃,流落异乡,他通过智慧得到王位和家庭,却命运弄人弑父娶母,印证寓言,再次被逐出城邦,他是忒拜城邦和拉布达科斯家族的替罪羊。其女儿安提戈涅坚持要为攻击城邦的人进行埋葬,违反了国王颁布的律法。然而,作为波吕涅刻斯的至亲、真正关心城邦的人,她让逝去的人得到合适的安葬才符合世俗礼法[7],她履行了自己的伦理责任。如果她有罪,便是因为城邦政治与世俗伦理的冲突,以及拉布达科斯家族罪孽的延续,她成了城邦和家族的替罪羊。

伊格尔顿认为他们作为古希腊悲剧中的替罪羊,体现对性生殖秩序的反抗,以及对个体认识和自我发现的困惑。伊格尔顿提出俄狄浦斯是与算术密切相关的替罪羊。俄狄浦斯杀死自己的父亲是发生在三条道路的交叉口,他解答的斯芬克斯之谜涉及人类存在三个阶段融合成的一个问题。同时,俄狄浦斯也是一大于一的典型,他同时具有多个角色:“既是儿子,又是丈夫;既是父亲,又是兄弟;既是罪犯,又是立法者;既是国王,又是乞丐;既是本地人,又是外地人;既是毒药,又是解药;既是人类,又是怪兽;既有罪,又无辜;既眼盲,又洞察,既神圣,又受诅咒;心思敏捷,却脚步缓慢;既能解谜,又无法参透奥秘”[8]。他是“自我的不稳定算术(the unstable arithmetic of the self)”[9],体现了一种自我的混乱和多重性,这种算术的混乱在*伦问题上尤为明显。*伦破坏了性生殖秩序,亲子之间的不正常关系打破了由婚姻权力所构建的稳定社会秩序,破坏了历史的延续,扰乱了象征界的构成特征,使其面临着崩溃的危险,导致与象征界紧密相连的意义世界出现危机。正如俄狄浦斯试图认识自己,但自我的认识就像既是一个女人的儿子,又是这个女人的丈夫一样不自然,这些问题带有自我分裂的性质,与*伦的怪圈相互交织。只有当俄狄浦斯成为眼盲者,在科罗诺斯奉献自己,当他停止为个人而存在时,才开始了解真实,才能真正成为人。最后,他成了救赎,成了一切。

近代西方文学中的经典替罪羊——克拉丽莎。伊格尔顿认为英国长篇小说《克拉丽莎》(Clarissa,1748)的同名主人公克拉丽莎是家族和社会制度的替罪羊,并指出她不回头的、从容不迫的死亡具有极高的艺术价值和启发意义。克拉丽莎遭到家人的背叛和爱人的侵犯,她并不妥协,而是精心准备和公开演出自己为了脱离父权和阶级社会的死亡仪式,使她成功地将身体脱离象征秩序,开始关注自我,寻求生命的意义。“她对自己的存在凝神默想,沉湎于自己与死亡的‘想象’关系,拒绝与社会话语同流,她把自己转换成纯粹自我指涉的符号。……是放弃进入象征秩序而结束的‘超验能指’。”[10]也许有人不理解克拉丽莎公开的死亡方式,然而伊格尔顿极为欣赏作家这种安排,“她的死就应该是一个集体事件,一件复杂的物质性的事情,是对自身生活于其中的社会的否定”[11]。伊格尔顿认为其死亡的公开性是问题的核心,因为“她的就死过程是在表明一种政治姿态,这种震撼人心的超现实行为表明她脱离了自己曾经在一定程度上赞成的那个社会制度。……克拉丽莎不是夏洛特夫人,而是一位圣人和殉道者”[12]。她从受害者到牧师的身份转变是从软弱到强大、从死亡到荣耀的过程。她的生命不再仅是个人的事情,她不仅回归了自我,也旨在转变他人,她的死亡揭露了资产阶级所标榜的忠贞道德与现实之间的断裂,代表了那个时代被践踏的妇女们的反抗,代表人类的团结性,具有启发意义。

基于此,伊格尔顿将替罪羊分为古代替罪羊和现代替罪羊。作为古代替罪羊的代表,俄狄浦斯和安提戈涅是城邦和家族的替罪羊,他们的驱逐和死亡换取城邦和家族暂时的和谐,成为城邦和家族的救赎,具有政治属性。这类替罪羊往往是社会的底层或者边缘人群,不被主流社会所接纳。俄狄浦斯从小被抛弃,后发现弑父娶母,不被社会接受,而安提戈涅的言行和社会主流格格不入,伊斯墨涅的言行才是当时社会主流的写照,可以看出伊斯墨涅也不认可克瑞翁的命令,但她和城邦的民众一样认清当时社会性别和权力的强弱之别,选择了顺从和屈服,只有安提戈涅反抗、拒绝以及超越。然而,这非主流的、拒绝的替罪羊才是洞察社会弊端的新阶级的“冲锋羊”,他们反抗旧秩序,召唤新秩序,并且一旦有更多人意识到了,就会形成共同的无条件的互相同情,那时新的革命就会产生。反过来说,建立新秩序的政治革命也是为了被边缘化了的替罪羊们,为了那些被社会秩序排斥的弱势群体。

同时,替罪羊还有现代的替罪羊,包括克拉丽莎以及更大范围不被现代社会接纳的人们。“现代替罪羊对于将其排斥在外的城邦的运作是必不可少的。它不是一个关乎几个受雇乞丐或囚犯的问题,而是关于全部挣血汗钱、无家可归者的问题。力量与软弱的双重性又回来了,不过表现为新的配置。”[13]伊格尔顿以博大的人文情怀,将现实中挣血汗钱、无家可归者都归为现代替罪羊,并指出人们对待现代替罪羊的方法要么是隐喻式的,要么是换喻式的。隐喻式指的是一种集体转嫁的行为,替罪羊是共同体的代表,他们驱赶替罪羊以否定自身的罪恶,在这一过程中,他们划定了自己的政治领土,而被赶出之人建立新居所,被当作障碍物的东西会成为新的基石,也划定出新的版图。换喻式指的是共同体承认自己的罪恶,至少有部分的罪恶,而他们想要获得救赎就必须直面这一罪恶交易中的死亡,这相当于是承认了“寻找替罪羊的行为本身关涉一种因信念转变而带来的改过自新(metanoia),或是一种更为根本的自我革新。”[14]这就不仅仅是开拓领土的层面,而是上升为这些被排除在共同体之外的人们会通过重新整合动摇社会秩序的基础层面。因此,替罪羊在革命中起着重要作用,尤其是阶级的替罪羊。一个阶级所遭受的苦难和所承受的不公待遇都具有普遍性,这种普遍性超越了单个阶级的层面,成为阶级社会本身的最高表现,是阶级社会最终得以解决的关键。“像普遍冤屈的替罪羊一般具有象征意义,因此拥有修复它的秘密力量。”[15]所以,悲剧能与希望相联结。

二、悲剧替罪羊痛苦的身体

痛苦是悲剧最主要的主题之一,将痛苦表现在主人公的身体之上也是从古至今悲剧中常见的要素,但是这个主题并不受学术界的欢迎,“难以与性的、受规训的或狂欢的身体相匹敌”[16]。究其原因,除了有其他强劲的身体对手外,痛苦的身体因其自身的消极性以及“不适宜于某种关乎自我型塑的意识形态”[17]而受到忽视。伊格尔顿在新世纪的悲剧研究中突破了这一局限,他说:“身体的痛苦并不属于意义序列,相反是一种对意义的撕裂,是身体对理智的顽固抵抗以及对自身存在的钝性坚持。”[18]他肯定痛苦身体的意义,尤其从替罪羊的角度分析了痛苦的身体有着救赎的意蕴和希望的曙光。

俄狄浦斯和菲罗克忒忒斯是典型的替罪羊痛苦的身体案例。俄狄浦斯弑父娶母,自挖双目,流浪在外,身体受到极大的摧残,极为痛苦,但当他流浪到科罗诺斯,他以其残缺、痛苦的身体为代价又给另一座城邦带来了希望和安宁。索福克勒斯的另一悲剧主人公菲罗克忒忒斯也有着痛苦的身体。菲罗克忒忒斯被水蛇咬伤,双脚感染无法治愈的恶毒,被抛弃在利姆诺斯岛上,他遇到受命前来骗取其弓箭但内心善良的尼奥托勒摩斯,他感受到尼奥托勒摩斯的善良,准予他触摸其弓箭,尼奥托勒摩斯也受不了良心的谴责,将弓箭还给了他,最后菲罗克忒忒斯脚伤被神迹治好,并射杀了特洛伊王子帕里斯,再次为特洛伊战争的胜利贡献力量。

伊格尔顿认为痛苦和苦难是悲剧共同的本质,身体具有的生物性、动物性使其具有能通人性的媒介功能,很容易唤起苦难的触动。他指出身体“是我们的团结之象征,但是身体也是个人的——当然无可争议的是个性化的准则。正是因为身体是离散的、局部的彻底有限的,而不是完全被锁进其物种之中,我们才如此可怕地脆弱。还因为……近乎但绝不是完全受制于别人的身体,我们结果才如此贫困和充满渴望”[19]。这种“种属存在”“个人脆弱”和“充满渴望”使我们能在感受自我的行为中感受别人,能对具有相似经历的痛苦产生怜悯,并期待自己和他人一样得到拯救,所以痛苦的身体很容易引起大众的共鸣,而对其的救赎会让人们产生感激、释重、希望之感。要救赎自然的痛苦的身体,伊格尔顿提出身体需要构筑文化的形态,通过文化的身体建构共同文化,这一共同文化是通向共产主义的一种文化。一方面,拥有相同的物种身体使得人们在类特性上紧密相连,人们能够理解彼此的需求和欲望,形成共同的文化。另一方面,共同文化可以推动实现充满爱与互惠的共产主义社会,这一社会建立在极高的伦理和道德标准之上,它也会促进人与人之间的互信和互惠。那么,回到伊格尔顿强调的悲剧中的救赎意义,它代表了对人类的希望。通过经历悲剧性的转折和磨难,甚至是死亡,人们可以更好地理解自己以及社会,以追求更高尚的道德和伦理目标和进行社会的革命与实践,这种希望不仅是个人层面的,还可以扩展到社会和文化层面,因为悲剧性事件往往促使人们反思并努力改善社会,以迈向更美好的未来。

参考文献:

[1]参见[英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:292.

[2]参见[英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:292.

[3][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:293.

[4][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:293-294.

[5][法]勒内·基拉尔.替罪羊[M].冯寿农译.上海:上海人民出版社,2022:52.

[6][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:293.

[7]参见[古希腊]索福克勒斯.索福克勒斯悲剧五种[M].罗念生译.上海:上海人民出版社,2016:11.罗念生指出:“因为古希腊人相信,一个人死后,如果没有埋葬,他的阴魂便不能进入冥土;他们并且相信,露尸不葬,会冒犯神明,殃及城邦.”

[8][英]特里·伊格尔顿.论悲剧[M].黄煜文译.台北:商周出版,2021:67.

[9]J.Peter Euben.Greek Tragedy and Political Theory.Berkeley:University of California Press.1986:111.

[10][英]特里·伊格尔顿.历史中的政治、哲学、爱欲[M].马海良译.北京:中国社会科学出版社,1999:167-168.

[11][英]特里·伊格尔顿.历史中的政治、哲学、爱欲[M].马海良译.北京:中国社会科学出版社,1999:166.

[12][英]特里·伊格尔顿.历史中的政治、哲学、爱欲[M].马海良译.北京:中国社会科学出版社,1999:166.

[13][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:309.

[14][英]特里·伊格尔顿.论牺牲[M].林云柯译.上海:上海人民出版社,2021:221.

[15][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:302.

[16][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:6.

[17][英]特里·伊格尔顿.甜蜜的暴力:悲剧的观念[M].方杰,方宸译.南京:南京大学出版社,2007:6.

[18]Terry Eagleton.The Gatekeeper:A Memoir.New York:St.Martin’s Press,2013:113.

[19][英]特里·伊格尔顿.文化的观念[M].方杰译.南京:南京大学出版社,2006:91.