生存的荒谬,自我的虚无——试用叙事逻辑学来看萧开愚的《北站》 论文

2024-06-01 11:36:49 来源: 作者:xieshijia

摘要:萧开愚的《北站》在20世纪90年代的诗歌写作环境中,作为中年写作的代表,表达出诗人对现代生活中独特自我的关注,试图运用叙事逻辑学的结构主义方式来对《北站》进行文本细读式分析。医生出身的萧开愚与其他诗人相比,他的诗歌写作道路开始较晚,他也一直以“中年人”自居,《北站》不同于其早期的叙事反讽,是其诗歌转变的代表性作品。

萧开愚的《北站》在20世纪90年代的诗歌写作环境中,作为中年写作的代表,表达出诗人对现代生活中独特自我的关注,试图运用叙事逻辑学的结构主义方式来对《北站》进行文本细读式分析。医生出身的萧开愚与其他诗人相比,他的诗歌写作道路开始较晚,他也一直以“中年人”自居,《北站》不同于其早期的叙事反讽,是其诗歌转变的代表性作品。

虚实之中的形式

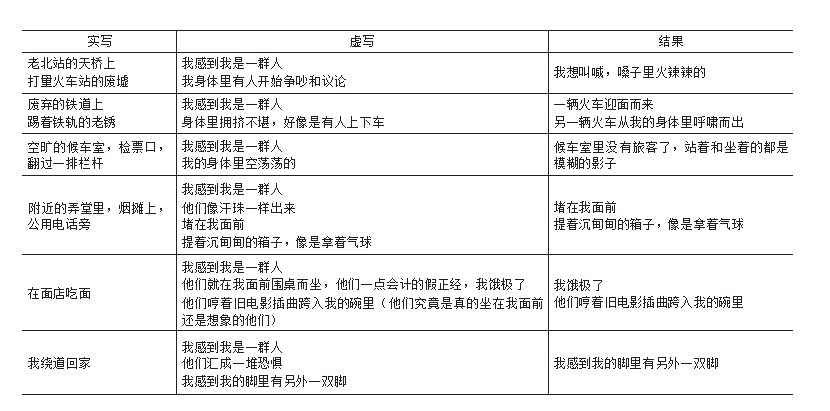

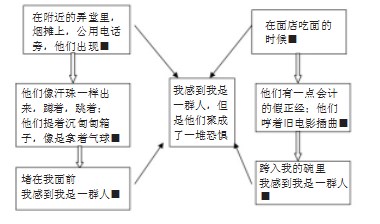

《北站》一共有六小节,每节都以“我感到我是一群人”开始,接着按照“我”的行踪继续下去,文中运用虚实结合方式进行,用镜头拼接式的方式,根据亲身所在的地方,在那个地方进行了主观臆想,有学者认为这是“臆想症”,跟其本身的医生职业有关,这个不无道理,那么诗人的这些臆想究竟是想表达什么呢?

整首诗虚实结合,前三节都是“我”的感受,有着很明显的实写和虚写,虚写的臆想中只有一个人称“我”,是非常清晰的结构,似乎是符合传统诗歌的建筑美,我们可以发现,在“我”到达的场所中,臆想出“我”身体的状况。前三节看起来形式是一样的,就连臆想的虚幻场景也是相同的,都跟“我的身体”相关,由“我身体里有人开始争吵和议论”“身体里拥挤不堪”“到身体里好像是有人上下车”“我的身体里空荡荡的”,似乎身体处于的状况经历了很多,在北站的天桥上“身体里开始有人争吵”,那么这隐含着诗人在未到北站时身体还是处于一种平静的状态,起码是一种平常的没有争吵的状态,到了北站天桥,身体状况变为有人开始争吵和议论;在铁轨上,“身体拥挤不堪”;最后到了候车室“身体空荡荡的”。身体似乎是由“平静—拥挤不堪—空荡荡”,经历了狂躁后陷入深深的空虚中,所有一切都化为了影子,这里表现了中年人的精神空虚及虚无的心境。

前三节用建筑美的形式很好地表达了“我”的心境,紧接着后三节跟随“我”的踪迹,出现了“他们”,对于“他们”的虚实已经无法像前三节那样可以明确断定,如果说第四、第五节中“我”来到了弄堂、烟摊、公用电话旁,面店是实写,那么第六节中的“我”上公交车,进一个酒吧,去虹口、外滩、广场就已经完全无法断定究竟是虚还是实,形式上除了开头的“我感到我是一群人”跟前三节照应,越来越有一种不确定性,不确定真假,形式上也开始变得不确定,变得模糊,但在这种真假界限模糊中还有着清晰的线索,“他们”似乎将这一切都牵连在了一起,后三节也似乎在一种模糊中还有着某种统一联系,这样后三节诗歌的形式相对前三节来说转向得并不突兀,反而更自然,形式上也不会让人认为单调简单。

生存中自我的困境

这首诗不仅追求一种看似简单实为复杂的形式,在语言上也是显示了其用冬天单调的笔触写生活和生存的奥秘,老实说,所谓奥秘,不过就是枯竭,这里面也体现了冬天单调的笔触,萧开愚用一系列衰老的语言“废墟”“老锈”“模糊”“旧电影的插曲”表现出一种枯竭的、衰老的,即将消亡的,没有活力,毫无生命力,走向死亡的东西。萧开愚用这样的语言表现显示出一种荒谬性和虚无感,诗人在反复述说“我感到我是一群人”,向自己也向所有人昭示自己已经淹没在一群人中,没有了自我,自我的缺失也就意味着自我肉体和精神存在陷入困境,诗中作者营造的是一种压抑、紧张的氛围,让人们感到窒息,压抑自我的烦躁、自我身份的荒谬。“我”面对一系列“老”的景象,面对这衰亡和压抑的氛围,每个人在面对危险时会做出的一个反应就是想摆脱这种困境,那么“我”究竟是该如何做呢?笔者将用序列结构来分析诗人的处境以及诗人所要表达的情感。

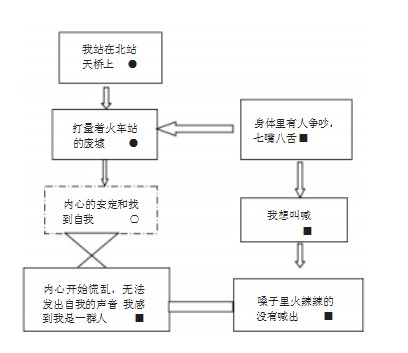

从第一节可以看出这是一个改善—恶化插入序列,“我”在北站时本来的目的不是坏的,是为了寻求自我,寻求精神上的慰藉,结果却是看着车站的废墟,身体更不安定,内心陷入了一种纷扰的状态,自我被淹没在身体一群人的争吵议论中,自我陷入了精神和肉体的缺失中,面临这种困境“我”还是竭力努力,“想呼喊,但嗓子里火辣辣的”,根本没法发出自己的声音,也许是自己已经呼喊了很久,但依然还是压不过那种七嘴八舌的声音,最后造成一种言语缺失,内心慌乱,“我”还是那一群人,自我依旧是缺失的。自己的努力改善最后还是没有达到预期目的,依然淹没在一群人中,自我变成了一群人。第二、第三节中也是这样的,可以用这样的序列结构进行分析:

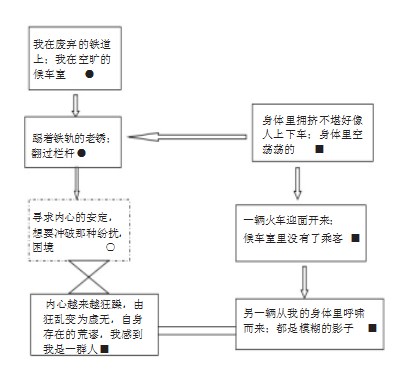

按照诗人的行踪,根据场所来写作,诗人在天桥上已经感觉到了自我缺失带来的烦乱,想要摆脱这种困境,继续进行位移,想努力改善,然而得到的却是更加狂躁,狂躁的程度竟然让诗人臆想到“一辆火车迎面开来,另一辆从我的身体里呼啸而过”,可以想象诗人当时的精神已经达到了一种荒谬性的存在,在这种狂乱过后,陷入了久久的虚无,一切都成为模糊的影子,“我”与一群人的肉身已经不存在了,仅留的影子都成为一种模糊的影像,“我感到我是一群人”,这群人生存本身已经成为一种荒谬的状态,群体的人们也成为一个模糊的影子,诗人做的努力“踢着老锈”“翻越栏杆”,诗人用这些努力最后还是没有将压抑和纷扰破除,反抗是打不破虚无的,打不破肉体和精神困境的。

在后三节,诗人将目光转向了“他们”,“他们”是真实见到的,还是诗人臆想中的“他们”,这很难说,似乎诗人在经历了前面的烦躁和虚无后,精神已经陷入了一种不正常状态,这也许跟其自身的医生职业有关,现实和虚幻的臆想已经分不清,经过前面的反抗后,“我”似乎已经陷入或是已经无力再去反抗了,只能以自己的眼睛来看一切,观察身边的一切。

可以看出第四、第五节完全是一系列的恶化序列结构,诗人以旁观者的眼光来看周围,不再像前三节完全是主观的自我感受,诗人不再做任何主观努力,仅是随着自己的行踪而观察,来看这一系列恶化,“他们”就自然出现了,“他们”是一群人的一部分,“像汗珠一样出来”,证明“他们”的生活也很不易,“提着沉甸甸的箱子”,也就是说“他们”也在为生活奔波,但改变“他们”的生活状况简直“轻如气球一般”,最后“堵在我的面前”,其实也是堵住了他们自己的道路,因为“我”跟“他们”是一样的,“他们”中也包括“我”,最后的结果依旧是“我感到我是一群人”。第五节在面店,诗人看到的“他们是有着会计的假正经”“哼着旧电影的插曲”,“他们”为生活中的各种范式所累,饭桌上的精明客套,想要追求时髦却只会旧电影的插曲,这显示出他们精神和肉体的不合。“我”也是“他们”的一员,结果依旧是“我感到我是一群人”,最后“他们都聚成了一堆恐惧”,这样肉体和精神都化为了虚无,都成了荒谬的存在。最后在这种荒谬的存在中,哪里都陷入一种困境,公交车摇晃,酒吧停电,只能步行绕道回家,结果却是“我感到我的脚里有另外一双脚”,诗人将荒谬的生命存在用一种荒谬的方式表达出来,我时刻被“我感到我是一群人”困扰,“我”想摆脱这种梦魇,结果却是无能为力,只能承认自己是一群人,诗人自己在看他们走向恶化时,同时自己也走向了恶化,自己跟他们一样,包括在他们中,包括一群人中,自我早已缺席。

自我的肉体和精神走向虚无

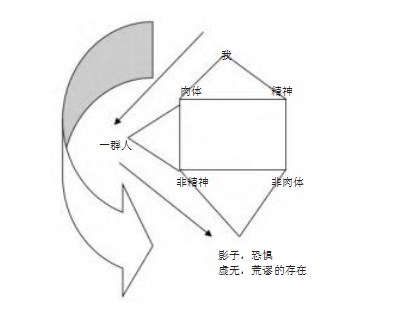

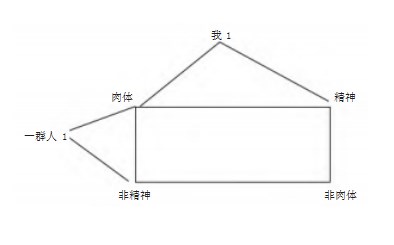

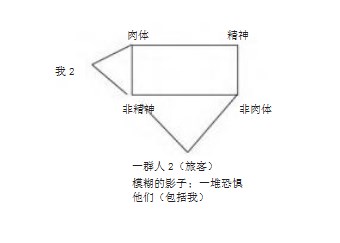

可以看出这首诗主要是精神和肉体之间的矛盾,精神的虚无和肉体的存在两者之间究竟该如何呢?笔者将用语义方阵来表现诗人这首诗歌的深层意蕴。

“我1”本身应是一个有着自己独特精神和肉体的人,一群人作为一个整体有着肉体但相对缺乏独特的精神,个体精神肉体合为一体的状态是诗人所追求的,在诗中可以看到“我”的状态。

可以看出,“我1”由精神肉体的存在变成了非精神“我2”的肉体存在,一群人则由“有肉体无精神”变成了“肉体和精神”都不存在的虚无,我也包括在这一群人中,自己也是精神肉体荒谬存在的一员,肉体即已消失,更不能说精神了。尼采认为生命的物性是第一位的,是更本质的,精神、意识、理性等精神性要素都是从肉体中派生出来的,那么肉体已经成为不在场的一方,本能的物性和精神意志也都是虚无的言说,诗中作为个体的“我”和作为群体的“一群人”,最终的走向一样。

诗人用一种镜头式的拼接,将六组镜头拼接在一起,随着场所的不同而发生着变化,而这跟20世纪90年代的场所来写作以及“九十年代,一代诗人到了中年,慢慢结束了不算太长(十年左右)的学徒期,更多一点的诗人终于能够写出当代生活的现代诗了”(当代诗歌中的困惑萧开愚)的主题不谋而合。诗人在那个时期也表达出作为个体自我的失落和困境,个体精神的危机,以及肉体的危亡,以此来说明失去了自我的存在,以及永远随波逐流群体的虚无生存,荒谬的存在。