中式审美下的苏州园林论文

2024-05-30 10:09:02 来源: 作者:caixiaona

摘要:苏州园林是中国园林的典型代表,是中国乃至世界园林艺术的瑰宝。苏州园林的 艺术成就,与中国千年积累的深厚传统美学密不可分,它们以“天人合一”的原则,运用中式 特色的表现手法建造,富含优雅含蓄的内在气质。传承弘扬优秀的园林艺术,成为当代人的课 题。人民群众的美学素养、现代科技、建筑人才培养,或成为破题之要。

摘要:苏州园林是中国园林的典型代表,是中国乃至世界园林艺术的瑰宝。苏州园林的艺术成就,与中国千年积累的深厚传统美学密不可分,它们以“天人合一”的原则,运用中式特色的表现手法建造,富含优雅含蓄的内在气质。传承弘扬优秀的园林艺术,成为当代人的课题。人民群众的美学素养、现代科技、建筑人才培养,或成为破题之要。

关键词:苏州园林;中式美学;天人合一;含蓄美;传承创新

一、苏州园林的中式美学

中国园林与欧洲园林、西亚园林一起构成了世界园林三大系统。其中,苏州园林又是中国园林的典型代表,历史悠久,数量众多,设计精美,风格独特。苏州园林之所以能有如此高的艺术成就,与中国千年积累的深厚传统美学密不可分,它们以“天人合一”的原则,运用中式特色的表现手法建造,富含优雅含蓄的内在气质。

(一)“天人合一”的建造原则

早在西周时期,“天人合一”思想就已经萌生了。在《周易》看来,人与天地“同声相应,同气相求”。人只有“与天地合其德,与日月合其明”才能成为真正品德高尚、受人尊敬的“大人”,可见“天人合一”思想具有重要的地位。东周以降,道家的庄子以及儒家的孔、孟子皆一定程度上继承和发展了“天人合一”思想。其中最有名的当数《庄子•齐物论》中的“天地与我并生,而万物与我为一”。此思想后来也在美学领域取得了长足的发展,成为许多艺术领域的指导思想之一,当然,其中包括园林艺术。

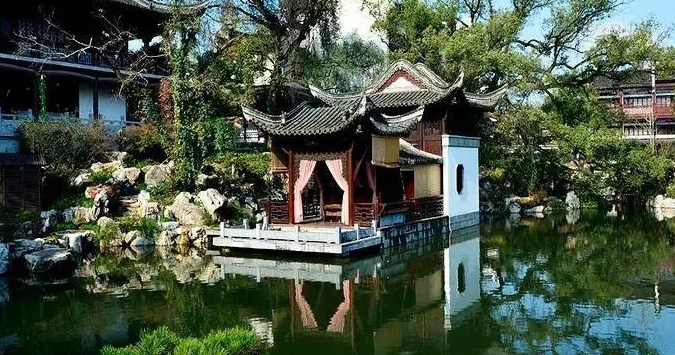

在苏州园林中,“天人合一”的思想被园林创作者与工匠发挥到了极致。苏州园林十分注重在人工建造的园林中融入自然,以“山、水”为骨,以“树木花草”为血肉,通过精心的布局构思、精巧的景观设置,表现出大自然的景色。因此,在苏州大大小小的百号园林之中,每座园林都有假山、池水、郁郁葱葱的树木和各式各样的花草。以拙政园为例,拙政园的中部主景区,是以水池为中心所建成的,水池大约占了中部面积的三分之一,亭台楼榭环绕于水旁,有的则直出水上,如“小飞虹”和“小沧浪”。从小沧浪北望,可见小飞虹在水面形成倒影,不仅如此,池面将天空的云朵和周边的树木一并成影,游客仅从一个视角,便可见到桥廊、碧水、树木、天空、云彩,小小的一方空间,实际上已经囊括了整个大自然的美景。当然,山景同样是必不可少,拙政园的山景坐落于整个水池正中,为水环抱,山间种有梧桐、夹桃、乌柏等树木。“雪香云蔚亭”与“待霜亭”隔山相对,从亭中远望,郁郁葱葱的树木遮掩映着亭台水榭,恍然如身处山中。由此可见,“山、水”是苏州园林构建中必不可少的要素,但仅仅有人工建造的假山、池塘还是远远不够的,园林建造者所追求的,正是利用水倒影自然的特点,用山作为植被的载体,在树木花草的映衬下,将整个天地云彩都囊括,营造出“虽由人作,宛若天开”的效果。

(二)中式特色的表现手法

1.虚实相生

《庄子•人间世》中写道,“气也者,虚而待物者也。”所谓“虚”也就是“空”,但绝非物理之空无。庄子在此把“虚”和“气”“道”“心”联结起来,点出了中国虚空观的内涵[1],这对中式传统的“虚实相生”的美学思想产生巨大影响。在中国的传统美学中,“虚实”是抽象的概念,在书画、诗词领域,所代表的含义也有差别。而在建筑领域,至今也没有关于虚实的具体的定义。沈复在《浮生六记》中,曾经提及了“虚实”的概念,他未点明“虚实”的具体含义,但却给了两个例子:“虚中有实”,是看起来已经山穷水尽,一拐弯又有风光,比如开设一个后门,开门可以通往别院。而“实中有虚”,是在不通别院的后门处,放上竹子或假山,使人看起来仿佛还有别院。

而笔者认为,“虚实”是相对的概念,例如在看待山水的时候,山为实、水为虚,但在看待水的时候,水为实,天光倒影为虚,“虚”与“实”既是互相对立但又相辅相成,只有虚实相生才能使园林在实景之外,产生一种“虚空”的错觉,从而生成审美的境界。

实有的景物,在一定的条件下,可以化实为虚,比如利用光影调和,将实景笼罩在若明若暗的氛围中,让人辨不清虚实,或者应物成影,将实物与它的影子摇曳相生。除此之外,空间阻隔也是一个好方法,以拙政园的海棠春坞为例,设计者以粉壁墙开窗的方式使得原本面积不大的院落不再狭窄拥挤,有了通透呼吸之感,透过窗子,墙外景色半隐半藏,增加了一份朦胧、虚无之意。园林建造者化实为虚,采用分隔、掩映的手段,营造“有虚有实、疏密有致”空间。此外,园林建造中,也可以化虚为实,将影子、风雨、香气、日月等虚景,同园林内的实景结合。同样以拙政园的海棠春坞为例,海棠春坞建筑两侧的种植空间西大南小,相比东西两侧围墙,南侧院墙仅有2.4米,最大限度地引入南向阳光。海棠树喜光,种植避开了南墙阴影区,而在荫翳中种植喜阴的南天竹。若是正值春季,海棠花开之时,暖阳从墙外倾泻于小小院落之上,可以看到地面上海棠和墙外树木的倒影相映成趣,海棠隐隐约约的香气与阳光的味道也氤氲其中。造园者无中生有,在实景中突显处阳光、树荫、草木香气等比实景更富有灵气、生命力的虚化景观。

2.动静结合

在园林设计中,随处可见“动静结合”的建造手法。例如,在园林设计中多以山水为骨,山的深沉和静止,水的明快和曲折,两者形成鲜明对比又相互衬托。在空间布局上,园林中的体量较大的建筑,如亭、阁、堂等,是静态的建筑,但园林建造者善用曲径、曲廊等让空间形成延伸铺展,曲折蜿蜒的动态之势,构造出人工动态之美,从而呈现出动静结合的审美意趣。例如留园,园子以曲廊贯穿其中,长670余米,将全园景观连成一片,完美地实现平面上的曲折,和立面上的高低错落,使游人在有限的空间中体会移步换景的趣味。

“人静鱼自跃,风定荷更香。”动观和静观并不是绝对的。山是静,水是动;水是静,鱼是动;木是静,花是动;花是静,蝶是动。园中之景的动静状态是互相交织的。哲学家王夫之曾思考过关于动静辩证关系:“方动即静”,将要动起来则是“静止”的状态,“方静旋动”,刚要静下来却又正好是“动态的”,所以“静”中含“动”,“动”不舍“静。”动态景观与静态景观的关系也正是如此。在中式园林中,景物永远不是割裂地,“各司其职”地掌管着“动静”的职责,而是特别注重景物与景物的内在互动,在这种互动中,景物相互融合,动静结合相互转化,使得不同季节、不同时刻,园林在不同的游客眼中都有细微的独一无二之处,不仅是视觉上的享受,更是心灵上的意趣。

3.意境

《周易》说:“在天成象,在地成形”。中国传统思维具有意象性的特征,中式审美喜欢托物言志、借物喻情。在这种情况下,具体的物质不仅指称意义,更有联想意义。意象性思维赋予了中国传统思维方式以浓厚的艺术特质,浸润于中国传统艺术创作和鉴赏的各个方面,并直接影响到中国传统艺术的创作与欣赏[2]。而所谓“意境”,则是这种以“意象”所营造的一种能使人反复品味、发人深省又无法三言两语简单表述的具有广阔内涵的艺术空间。

苏州园林多为文人所建,因此,如同文人写诗作画一般,园林的创造也会有一个中心主题,为了表达主题思想,寄情于“园”。如苏州著名的耦园,原名“涉园”,是保宁知府陆锦致仕后所建的,取自陶渊明的《归去来兮辞》,“园日涉以成趣”;拙政园园主王献臣以“筑室种树,逍遥自得……灌园鬻蔬,以供朝夕之膳……此亦拙者之为政也”为主题,全园以植物、水石之景,充满天然野趣。

园林创作中力求“情与景汇,意与象通”,要达成这一目标,诗、字、画,乃至整个文化的引入是必不可少的一个步骤,当园林构成综合艺术的表现形式,意境就蕴含其中。例如沧浪亭,北宋文人苏舜钦在被贬谪后,命名“沧浪亭”,取自《楚辞》中的名句:沧浪之水清兮,可以濯吾缨;沧浪之水浊兮,可以吾足。此句是渔夫对遭逢贬黜,感慨“举世皆浊我独清”的屈原的宽慰,含有随遇而安的道家思想。游人从名字,就可以窥见园主淡泊名利、随遇而安的退隐之心,同时也可以品出几分遭受排挤,时不我待的失意,也可以了解在失意之后,园主的自我派遣、终归豁达。沧浪亭仅仅通过用典,就可以将这番说不清道不明的复杂思绪和情感,毫无损耗地传达给旁人,引发共情、联想与感慨,可见园林的价值依然超脱于建筑实体之外。又例如,沧浪亭中有一处名为观鱼处,原名“濠上观”,取“庄子与惠子观鱼于濠梁之上”,让人联想到千年前庄子与惠子的哲学思辨,唯物与唯心、可知与不可知、人类与自然、自然与万物,这些思考让小小的一方水池中的鱼儿不同寻常了起来,“观鱼”,从观鱼这种动物,升华成了观物、观己、观历史、观思想。鱼从动物实体,转化成了“象”,而意境正蕴含在“象”之中。

园林中的每处景观都可以取名,取名可以用典;楼阁堂榭上可挂匾额,匾额上有书法艺术;亭子两侧可以悬挂楹联,楹联可写诗句对联。还有石刻、玉雕、有象征含义的植物如松、竹、梅等。这些“象”,无不蕴含着中华文化五千多年所积攒的文化意蕴,它们不仅仅是一个物品,在游园者的眼中,更有具体语言无法表达的复杂思绪,这是从单个或多个景物到意境空间升华,是游园者与造园者的共鸣。最终由形见神、由质趣灵。

(三)秀美含蓄的内在气韵

不同于北方园林的雄伟、平整,苏州园林展现出一种“秀美含蓄”的气韵。园林建造者在空间的构建上,往往采用隔、障、曲的方法。

隔景,是通过添加一些阻碍视线的物品,如假山、粉墙、树丛等,将原本一览无余的园林整体分隔为不同空间,不同部分的手法。隔景不仅使得景观之间更加有序不易混乱,更可以增加园景的层次感,使得“园中有园,景中有景”。狮子林的“卧云室”采用隔景的造景手法,湖石假山、树木层层包围,隐匿其中。透过假山的缝隙可以看到飞出的翘角[3]。

障景,也称“抑景”,是指将景物当作屏障,到达暂抑视线、障丑显美等目的。入口障景每座园林几乎都会采用,最著名的要数苏州拙政园,入口处是一座黄石假山,这座假山大有妙处,它挡住了游客的视线和去路,让观园者不能马上窥见整个园林的风光,这种遮掩之法,藏住了园中的美景,更显得含蓄内敛,引导游客慢慢探寻园内风光。正如《红楼梦》贾政所说,“非此一山,一进来园中所有之景悉入目中,则有何趣。”

曲,曲折之意。正所谓“曲径通幽”,不“曲”则不“深”。苏州园林“含蓄”的背后,正是景色的深度,苏州园林从来不会让人一览无余,相反,曲折之法将景色藏起来,构筑起景观与景观之间的层次,像是剥洋葱,越到里才越得真谛。沧浪亭的复廊绵延曲折,深邃回合。复廊像一条流动的河流,园中景物被“河流”串联起来,流动向前,这条“河流”是一条线索,逗引着游客的心,让游客不知不觉中升起窥探的欲望,沿着复廊漫步,从而探寻藏在深处的美景。

二、传统美学下的园林艺术在现代的传承

苏州园林艺术承载了中国古代深厚的传统文化与美学思想,因此,传承与弘扬古典园林艺术,使之与现代结合,是吾辈义不容辞的职责。

首先,大力宣传园林美学,激发游客更深刻地认识园林艺术。据苏州市文化广电和旅游局发布的文章显示,经综合测算,节日期间苏州市累计接待游客1781.5万人次,实现旅游收入约230.4亿元,其中苏州园林景区累计接待游客53.9万人次。可见,苏州园林景区一直是热门的游玩地点,民众对于园林葆有较大热情。然而,火爆游览的背后,我们仍需看到,大部分游客只是浅层次游览,身着汉服或旗袍,在热门的网红打卡地拍照,在社媒上po出照片,就算是“到此一游”,完成任务。但真正了解园林,尤其是能欣赏园林美学的游客,数量仍然稀少。而要想真正传承园林艺术,光靠专业人士是远远不够的,艺术必须仰仗人民群众才能迸发出更鲜艳的色彩。因此,培养大众的美学素养,提高大众对于苏州园林艺术的理解与感知十分有必要。等到游客能了解园林曲折悠久的历史,品味园林精雕细琢的设计巧思,感受粉墙黛瓦的江南情调,在园林中享受片刻宁静,达到“万物与我为一”的臻境,那中华园林艺术才算真正地被传承与弘扬下来,园林艺术不再是文人士大夫的专属,而是“飞入寻常百姓家”,滋润着每一个中国人的心灵。

其次,将园林的传承与弘扬与现代科技相结合。在互联网技术、VR虚拟现实技术、人工智能技术大力发展的今天,将园林与现代科技相结合,显然是园林创新性传承的一种优质的方式。将园林数据以电子信息的方式保存下来,建立庞大的园林信息数据库,以便更好地保护园林。借以互联网手段,利用网页、app等手段,通过线上形式,使人们足不出户则可享受园林艺术,如此线上线下相结合,共同传播发展园林艺术。同时,日益成熟的VR技术为园林的发展提供了新的思路,例如,VR技术可以将园林的面貌进行复刻,在虚拟的世界里,把园藏文物、古老建筑和园林景观保存起来。同样,VR技术特有的沉浸式体验、开放性、虚实互动等特征,也使得人园虚拟交互成为可能。VR眼镜、VR手柄、VR头盔、触摸屏、体感设备等,使用户进入虚拟园林环境中,尽情肆意地实现听觉、视觉、触觉、感觉的沉浸[4],可能是一片新的蓝海。

最后,培养具有传统美学功底与建造技术的新时代建筑师。随着改革开放和中国的现代化发展,体现在城市建造与景观上,就是建筑的全面现代化和国际化。但是,我们也可喜地看到,近年来越来越多的建筑加入了中国的美学思想。其实,中国传统的美学思想具有深厚的底蕴,而我国在建筑方面的成就一直以来都是世界的一颗明珠。中国的建筑行业要秉持着高昂的文化自信,在大学专业课程的培养上,就要在原有的基础上,更加注重中国建筑美学与建造技术的内容开发,注意让学生浸润在传统美学精华的滋润下,培养学生中华美学意识。在传统与现代的结合上,贝聿铭先生是一个典型的榜样,值得学习。他所设计的苏州博物馆,将传统与现代进行了完美的融合。粉墙黛瓦为博物馆的主色调,但青瓦被灰色的花岗岩所取代,玻璃的引入使得博物馆更具现代特征,同时保证良好的密闭性。馆前池水与假山的建构,体现了苏州古典园林山水为骨的特点,其中锦鲤、竹子的引入,让景色具有十足的动感,而池水中亭子则采用现代材料构建成具有现代风格,科技感十足。同时,借景、框景的造园手法被引入其中,馆内随处可见玻璃花窗,掩映出窗外疏密有致的竹林,传统韵味尽显。新时代的建筑人才应当以贝聿铭为榜样,将传统造园美学与技法和现代建筑融合,以实现园林艺术的创新性发展。

参考文献:

[1]何平.中国园林的空间结构及其美学特征[J].同济大学学报(社会科学版),2008,(03):41-46+72.

[2]杨云峰,熊瑶.意在笔先、情境交融——论中国古典园林中的意境营造[J].中国园林,2014,30(04):82-85.

[3]朱家慧.苏州园林的“含蓄美”特征及其山水画表现研究[D].广西师范大学,2021.

[4]谢铭铭,印蝶.元宇宙视角下中国古典园林设计的美学研究[J].纺织报告,2023,42(09):77-79.