基于知行合一理念的高校思政教育教学改革研究论文

2024-05-28 13:49:38 来源: 作者:caixiaona

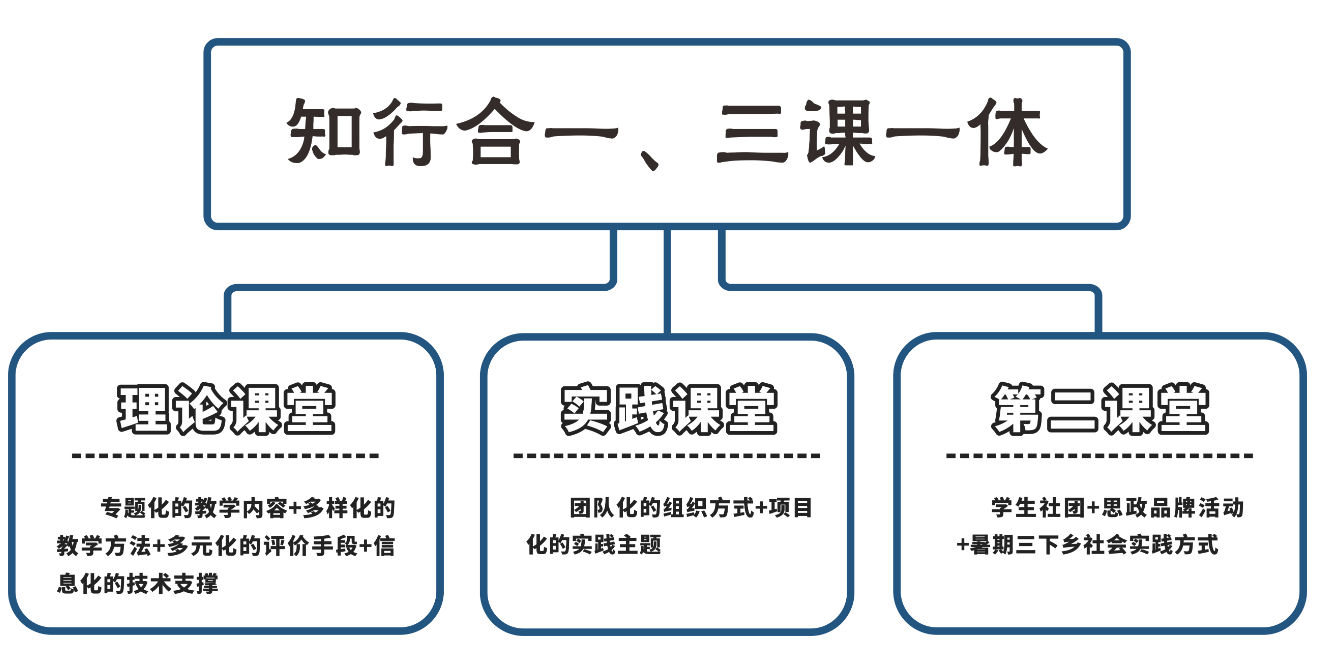

摘要:知行合一作为哲学思想和功夫方法,是关于“知”和“行”的重要辨析,即知是行 之始,重在致知;行是知之成,重在致用;知行并重,不可偏废;知行合一,重在结合。基于 知行合一的思想内涵和价值意蕴,将其应用于高校思政课程教学当中,符合理论教学和实践教 学相统一的内在要求,具有极强可行性和必要性。为此,高校思政教育教学应以知行合一理念 为抓手,切实从多个维度入手,不断探索构建知行合一思政育人新模式。

摘要:知行合一作为哲学思想和功夫方法,是关于“知”和“行”的重要辨析,即知是行之始,重在致知;行是知之成,重在致用;知行并重,不可偏废;知行合一,重在结合。基于知行合一的思想内涵和价值意蕴,将其应用于高校思政课程教学当中,符合理论教学和实践教学相统一的内在要求,具有极强可行性和必要性。为此,高校思政教育教学应以知行合一理念为抓手,切实从多个维度入手,不断探索构建知行合一思政育人新模式。

关键词:知行合一;高校;思政;大学生;教学改革

高校思政教学是落实立德树人根本任务的核心基础,关系到新时代人才培养的质量。知行合一理念是哲学的精华,蕴含着丰富的中国文化智慧,同时体现了思政教育基本规律,对于高校思想政治教育工作创新改革具有重要指示作用和引领价值。在新时期背景下,高校应立足实际做到因时而进、因势而新,坚持“知”为基础、“行”为关键,积极倡导并汲取知行合一的精神养分,注重学用相长、以行促知。通过渗透性进行引导,促进学生勤学尚行、守正创新,用行动体悟,以期助力提升思政育人实效。[1]

一、高校开展知行合一思政教育模式的意义

(一)增强育人实效性

通过开展知行合一思政育人模式,能够有效促进理论与教学实践的融合,激发学生责任感,助力学生实现知行转化,从而全面增强育人实效性。一方面,实践是理论认识的来源,只有让学生多去参与、体验和感知生动而丰富实践活动,才能使学生多角度、全方位地认识事物及其发展规律,加深对于理论知识的理解与应用;另一方面,知行合一模式的应用,能够让学生对理论知识进行实际检验和验证,从而促进学生的全面发展,形成正确独立的思维品格。[2]

(二)夯实教师业务素养

高校思想政治教育知行合一模式对于教师的胜任力提出了更高的要求。一方面,需要教师基于以知导行的目标,在增强理论知识吸引力的同时,还能够强化育人的实践环节,做到以行促知。此外还需要教师善于因材施教、启发引导、明觉良知;[3]另一方面,思政教师应以立德树人为目标,不断夯实个人专业素养,确保理论课教学更具感染力,确保政治性与学理性保持融会贯通,使学生改变“不知不行”“知而不行”“知而错行”“行非所知”等问题。

(三)满足学生学习需求

思政育人的主体对象为大学生,只有学生不断提升主观能动性,才会有效提高课程教学的参与度,确保学生能够学有所获、思辨笃行。高校作为立德树人的主阵地,通过开展知行合一思政育人模式,一来可以解决“知”与“行”分离的问题,促进大学生个性自由全面发展,强化实践育人效果;二来能够打破抽象理论教育的学习模式,更为注重“事上磨炼做功夫”,为学生提供生动、鲜活的教育活动,真正将理论与实践相融合,有助于满足学生多元化的学习需求,使学生树立完善的三观。

二、高校知行合一思政教育教学改革的原则遵循

(一)方向性原则

基于知行合一理念,高校思政教育教学应秉承方向性原则。无论是理论教学引导还是实践教学体验,都需要牢牢与党的纲领与宗旨保持一致,切实做到遵循国家的教育方针导向,使学生明晰马列主义、毛泽东思想,掌握我国特色社会主义理论体系的内涵和价值意蕴。通过科学地进行思想武装,使学生能够在具体实践中把握方向、牢记使命、坚守初心。[4]

(二)示范性原则

基于知行合一理念,高校思政教育教学工作者应恪守示范性原则,切实做到为人师表、以身作则,真正做到理论和实践的统一,以榜样的力量感染和带动学生,使学生在教育过程中受到感染和启发,并以教师为标榜,严格要求、约束和激励自我,最终内化为良好的知行合一品质。此外,教师应发挥教学与实践的主导作用,切实履行好自身的职责与使命,善于因势利导、因时而新,以深厚的理论功底赢得学生,提升育人的亲和度。

(三)激励性原则

新时代大学生个性化思维特点显著,结合知行合一理念的内涵特征,要求高校思政教育教学工作者在细微的教学实践管理之中,应遵循激励性原则,尊重学的个性化的需求,用真理的力量感召学生,激发学生求知欲。此外高校应构筑知行并重的育人考核评价体系,确保理论考核与实践、静态评价与动态考察相融合。通过打造知行合一稳定保障体系,促进学生全面发展和健康成长。

(四)协同性原则

知行合一融入教学的过程中,为实现真知促真行的目标,要求高校思政教育教学应坚守协同性原则,以“知”为前提和条件,通过以知导行,用理论来指导;以行促知,以结果为导向,将重点落实在“行”上,由此实现知行并进、知与行的相互融合。要求教师以思政课堂作为主阵地,既要让学生获取丰富的“知”,还需要让学生保持实践参与的生活化和常态化,切实做到“以求履其实而言谓之行”,实现将“知”转化为“行”,确保知行合一产生育人合力,凸显协同效应。[5]

三、基于知行合一理念的高校思政教育教学改革路径

(一)学习理论,坚守课堂

首先,高校思政课程教学应以教育与自我教育相结合为抓手,在保障学生主体地位的基础上,有效培养大学生批判性思维,提升学生自我教育的积极性,形成教育主体与客体统一的新业态。建议教师避免说教和强制性灌输,而是要鼓励学生深层次思考,在碰撞中得到有效的引导,防止学生陷入知行困境。与此同时,教师应注重运用冲突引导法,打造知行合一的班集体,以平和的心态进行教育和引导,充分尊重大学生自我选择权,确保学生具备辨别是非的能力;其次,教师应深入挖掘“知行合一”的内涵,切实做到论灌输与实践引导保持协同和统一。[6]一方面,教师应针对大学生知行的现实冲突,采用行动学习法,结合利用行为训练法,着重加强对学生理想信念教育,帮助学生促进自身行为规范,在实践中不断地质疑,形成自己的认知,检验认识的真理性,磨砺意志并形成习惯;最后,高校思政教师应最大限度利用课堂教学主阵地,做好显性教育与隐性教育的平衡,充分发挥理论教学的显性效能,将知行合一有机融入教学之中,提高大学生的理论素养。此外,教师应深入大学生日常生活,建立新型的民主教学关系,做到与学生平等沟通,潜移默化地感染大学生。通过互动和交流开拓思维,使学生不自觉或无意识的接受教育,确保隐性教学更具魅力,从而产生内化于心和外化于行的育人效果。

(二)参与实践,内化于心

首先,高校思政教育工作者应严格贯彻知行合一融入的教学理念,切实秉承围绕、关照和服务学生的理念,主动了解大学生,结合学生的认知水平,关注大学生的发展诉求和合理需求,对大学生进行人文关怀,尊重大学生的人格,保障学生在教学过程中的主体地位,使学生对知行合一融入产生情感共鸣,增强学生的“主人翁”精神;其次,高校思政教师应改善知行合一融入的方法。一方面,在信息化教学背景下,教师应充分利用新兴媒体宣传正能量,切实发挥课堂教学的作用,同时强化实践理念,有机融入科学知行合一观,善于把握和运用真理,增强教育渗透力,进一步充实大学生的头脑,使学生具备知而行和行而思的能力,善于自觉学知、行知,养成科学的知行观;[7]另一方面,教师应合理运用慕课或者微课,善于借助网络社交工具,充分掌握学生的微情微意,深入大学生内心,以期产生润物细无声的教育效果;其次,师者传道授业解惑也,高校思政教师应掌握扎实的学识,善于发挥和利用榜样示范,彰显人格魅力与教学的感染力,有效转变大学生的思认知观念,为大学生传递正确的价值观。此外,榜样就在身边,触手可及。高校应发挥同辈群体榜样示范作用,让普通大学生向优秀党员和学生干部、班委学习,从而产生向其看齐的想法,形成知行合一的品格;最后,高校应根据新时代发展要求,夯实知行合一融入的内容,突出社会主义核心价值观,提升教学内容时代性和针对性,助力学生思考解析知与行的辩证关系。

(三)立德树人、问题导向

大学生是知行合一思政教育的主体,只有学生全身心投入其中,对知行合一保持高度的认可和关注,才会使“知”转化为自身的“行”。为此高校应从打好理论基础入手,赋予学生自觉做出价值判断的契机,为学生提供行为实践的平台,确保学生能够具备判断对错、明辨善恶的素养,从而促使自己“真知”,不断充实自己,武装头脑。要求学生多读马克思主义经典著作,不断学习和充实自我,多去涉猎优秀传统文化书籍求得真学问,从而提高自身的思想道德,形成正确的三观,持续增强自身实践能力和鉴别能力;其次,高校思政教师应加强对学生的自我批评教育,使学生切实正视差距和不足,对自我保持清醒的认知,能够客观、理性和全面地评价自己,告诫自己不要犯这类错误,做到时常反省、力求慎初。通过开展经验教训总结反思,针对思想及行为中的错误,并加以抑制和改正,助力学生不断向知行合一去迈进;[8]最后,高校思政教师应加强对学生自律意识的培养,前提是从行为习惯入手,严格规范学生的行为,准确地纠正知行偏差,使学生经常进行自我反思和自我认知,慢慢形成自我约束的习惯。此外,学生应严格按照教师的要求,着眼于身边具体事务,切实做到自我克制和表里如一。通过从靠脚踏实地和点滴实干入手,一步一个脚印。既要做到慎言慎行,还需要从身边的小事做起不断存善去恶,从而实现“慎独”的效果,最终内化为知行合一的行为习惯。

(四)以知促行,以行促知

家庭是大学生成长成才的原始根基,每一个家庭都具有自身的文化特征和属性。在不同家庭文化的熏陶下,大学生所表现出的性格特征和行为品质往往具有差异性。为此高校应与家长建立密切的沟通和交互机制,共同探索营造知行合一的家校育人环境。首先,高校应让家长明晰知行合一的内涵,纠正以往“重智轻德”思想,使家长积极配合高校思政教育教学活动,做好对学生的家庭教育引导和暗示。当家长发现孩子存在心口不一等知行错误时,一定要及时纠正,防止子女出现连续性错误。与此同时,家长应从自身做起,在增强理论素养和道德修养的同时,还要营造知行合一的优良家风,切实做到以身作则,使子女自觉跟着学,产生形而向上的熏陶效果;其次,高校应积极构筑知行合一的校园文化环境,打造知行合一的品牌校园文化品牌。例如利用学校微信公众号、学报,开展“知行榜样之星”精品活动,使学生与获奖者知行合一的对比,找到自身理论盲点,对自身言行不断做出理性思考,从而在行动中践行知行合一。此外,高校还需要加大知行合一社会实践活动的建设力度,定期开展知行合一的社会实践,让学生在实践中检验深化理性知识,引导大学生学思并行,理性地剖析产生错误认知,找到个人的价值,提高学生分析解决问题的能力;最后,高校应加强正确的社会舆论引导,激发大学生对知行合一的向往,运用知行理念推进文化育人,优化知行合一的社会网络环境,使学生成为一个有智慧的行动者。

总而言之,知是行之始,重在致知;行是知之成,重在致用。知行合一为高校思政教学改革提供新的指示和引领,为此高校应积极倡导并汲取知行合一的精神养分,在教学过程中切实做到知行并重,不可偏废。对于高校思政教师而言,应坚持用知行合一理论培养学生,整合各类教学资源,注重以实践活动塑造学生,拓展实践教学平台,同时构筑稳定的保障和评价体系,促进学生真知真行、勇于实践,以实践行动实现个人的人生价值。

参考文献:

[1]桑懿,赵琳,姜博.高校设计类课程思政建设中的问题与“知行合一”育人模式实践研究[J].美术教育研究,2023,(23):69-72.

[2]雷霞.高职院校思政课“知行合一”实践教学体系的建构[J].焦作师范高等专科学校学报,2023,39(03):60-62.

[3]石毅新,舒鑫,李军政等.新工科背景下汽车相关专业“知行合一”思政实践育人模式的探索与研究[J].农业工程与装备,2023,50(03):69-71.

[4]李健美,彭诚,吴千里等.依专题突破,强素质培养,重躬行实践——“思想道德与法治”课“德法兼修知行合一”专题教学探究[J].泰州职业技术学院学报,2023,23(02):5-7.

[5]王丽婷,郑晓梅,吕晓峰等.知行合一理念下的课程思政教学实践——以装备保障类课程为例[J].教育教学论坛,2022,(38):104-107.

[6]孔维丽.井冈山精神知行合一融入高职院校校园文化建设的实践探索——以江西旅游商贸职业学院为例[J].品位•经典,2022,(15):23-25.

[7]糜莉,余乐,徐燕.新时代大学生立体化思想政治教育新模式构建——从“多维互动,知行合一”角度[J].湖南工业职业技术学院学报,2022,22(02):117-121+128.

[8]田建学,朱郑州,张珏.内化于心•外化于行•知行合一——课程思政供给侧理念的探索与实践[J].榆林学院学报,2021,31(06):79-84.