及物性视角下基于语料库的中国“ 和 ” 文化的话语传播论文

2024-02-04 15:37:51 来源: 作者:hemenglin

摘要:“ 和 ” 文化是我国优秀的传统文化,既作为精神指引推动了我国的文化发展,也为全球化提供了中 国方案 。 当今世界正经历百年未有之大变局

摘 要:“ 和 ” 文化是我国优秀的传统文化,既作为精神指引推动了我国的文化发展,也为全球化提供了中 国方案 。 当今世界正经历百年未有之大变局,如何推动 “ 和 ” 文化的传播,成为一 个关键性的问题 。文章运用 系统功能语言学中的及物性系统,基于人与人、人与自然、人与社会三个维度分析 “ 和 ” 文化的传播话语,语料 收集了近三年来国内重要活动的发言讲稿及其英译本 。研究发现,中国坚持以人为本,强调和谐生态观,基于“ 人类命运共同体 ” 理念展现中国话语,以 “ 和 ” 精神输送中国智慧。

关键词:“ 和 ” 文化;物质过程;关系过程;心理过程;语料库

Abstract:“ He ” culture is an essential part of traditional culture in China,which has not only spiritually guided the development of China,but also provided Chinese solutions for globalization.As the whole world is undergoing the profound change in a century,how to promote the transmission of “ He ” culture has become a key issue.This paper focuses on transitivity system to analyze the international transmission of Chinese “ He ” culture in three dimensions: man and man,man and nature,man and society,using the speeches at Chinese important events in recent three years as the corpus.The study finds that,China has always adhered to the people-oriented principle and the harmoni ⁃ ous ecological outlook,presenting Chinese discourse and conveying Chinese wisdom based on the vision of building a

community with a shared future for mankind.

Key words:“ He ” culture;material process;relational process;mental process;corpus

一、引言

“ 和 ” 文化是中国传统文化的内在精神和显著 特征[1],是中国敞开怀抱迎接世界、让世界消除犹疑接纳中国的文化基础,对世界文明共生与繁荣影响深远[2]。“ 和 ” 文化的和谐内涵包含了人与自然、 人与人、人与社会等层面。[3]“ 和 ” 文化丰富的内涵 为人类命运共同体思想的提出提供了文化源泉和精神滋养;同样地,人类命运共同体思想的应用也是对“ 和 ”文 化 重 新 进 行 了 审 视,进 行 了 时 代 创 新 [4] 。文章力求能够在多维度理解语篇内涵的情 况下,基于及物性系统过程探索中国“ 和”文化传播的路径,为中国“ 和”文化弘扬与继承作出贡献。

二、及物性系统

当人类用语言去刻画外部世界时,关注的是语 言的概念功能,即信息的内容 。概念功能主要包含 了经验功能与逻辑功能 。经验功能反映了语言对 现实各种情况的表达,解释了主客观世界中存在的 事情以及其时间、地点等因素,而及物性是经验功 能得以体现的方式之一 [5] 。及物性通常把人们在 现实世界中的所见所闻、所作所为分为六种过程, 即物 质 过 程 ( material process ) 、心 理 过 程 ( mental process) 、关 系 过 程 ( relational process ) 、行 为 过 程( behavioral process ) 、言语过程( verbal process ) 以及存在过程( existential process) 。不同的过程中包含 着不同的参与者与环境,每一种都具有特定的功能 与意义 。近年来,一些学者从及物性角度研究演讲 文本,但基本都在讨论及物性如何体现演讲的目的 与技巧,很少或几乎没有用它探究文化的传播 。 因 此,文章以及物性系统为理论基础,阐述发言稿的及物性过程,分析中国“ 和”文化的传播话语。

三、语料的收集与处理

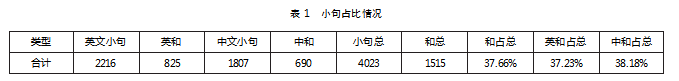

本研究以近三年来国内重要活动的发言讲稿 与其英译本为语料,共 34 篇,129868 字 。根据统 计,英文小句共 2216 句,其中体现“ 和”文化的小句 共有 825 句,占总数的 37 . 23% ; 中文小句 1807 句, 其中体现“ 和”文化的小句共有 690 句,占总数的38 . 18%( 见表 1) 。

依据及物性系统,文章对涉及“ 和”文化的中英 文小句进行定性分析,得到以下数据:英文小句中 物质过程共 338 句,心理过程共 173 句,关系过程共 122 句,言语过程共 14 句,存在过程共 2 句,行为过 程共 0 句 。中文小句中物质过程共 259 句,心理过 程共 149 句,关系过程共 115 句,言语过程 19 句,存在过程共 4 句,行为过程共 0 句。

四、“和”文化的传播以及物性分析

在研究自建的发言稿语料库中,物质过程、心 理过程、关系过程占据前三位 。物质过程描述了人 们发出的动作与动作产生的事件;心理过程刻画了 人们的心理活动与情感状态;关系过程则解释了人 们对外界事物的评估 。基于人与人、人与自然、人 与社会三个维度,研究发现,中国坚持以人为本,强 调生态平衡观,基于人类命运共同体这一伟大理念展现中国形象,以“ 和”精神为纽带输送中国智慧。

( 一)人与人的关系

(1)人民勇敢前行。

The people have tackled the challenge head on .

(2)人民守望相助。

P eople of different regions have come together.

(3)人民对美好生活的向往更加强烈

P eople across the world increasingly yearn for a better life .

(4)强化自身行动,深化伙伴关系,提升合作水 平,在实现全球碳中和新征程 中互 学 互 鉴、互 利共赢。

We need to each take stronger actions , strengthen partnerships and cooperation , learn from each other and make common progress in the new j ourney toward global carbon neutrality.

例(1) ~ ( 4) 为物质过程 。在不同的和谐关系 中,人在其过程中占据了重要位置,就这点而言,人 自身的和谐是实现其他和谐关系的关键 。有了人 自身的和谐,人与人、人与社会的和谐也就成了必 然 。文稿中大量使用了“ 人民”作为动作的发出者 与承担者,“ 人民”的反复使用体现出中国团结友爱、和谐共赢的民族精神,更进一步说明了世界人民属于一个命运共同体,因此人民要发展相随,携 手与共 。及物性的一项功能为表达人们对现实世 界的经验,指明过程所涉及的参与者[6] ; 物质过程 是指用来描写“做的动作,发生的事件”的过程[7] 。 “ 人民”作为动作参与者,在物质过程中完成了一系 列的动作,其目标为:“强化自身行动”“互学互鉴、 互利共赢”等,这些目标彰显了对人民合力战胜难 题、追求和谐同步发展的强烈肯定与希冀 。例句中 还大量使用了“勇敢前行”“守望相助”等一些具有 建构意义的动词,反映出中国视角下,人民聚集的合力之大、之强。

(二)人与自然的关系

(5) 生物多样性关系人类福祉,是人类赖以生存和发展的重要基础。

Biodiversity affects the well - being of humanity and provides the very basis for the human race to survive and thrive.

(6) 生态文明 …… 既是 大会的主题,也是人类对未来的美好寄语。

Ecological Civilization... which is the theme of next year's Biodiversity Conference in Kunming , em⁃ bodies humanity's hope for a better future.

( 7 ) 人 与 自 然 和 谐 共 生是 实 现 永 续 发 展 的基础。

Harmony with Nature is the basis for humanity's sustained development.

及物性系统中,关系过程对评估与判断外界最为直接。

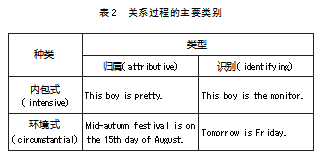

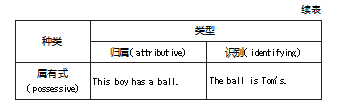

关系过程的主要形式,具体如表 2 所示( 改编自 Halliday , 1994 : 119) :

例(5) ~ (7) 为关系过程 。通过分析,可以发现 发言稿原文皆体现了关系过程中内包式的识别类。 在这种结构之下,一个主体为识别者,而另一个主 体则作为被识别者体现在句子中 。在例句中,生物 多样性、生态文明等是识别者,重要基础、美好寄语 等是被识别者;发言稿将生物与自然作为句子主 题,强调了生物多样性以及人与自然和谐共生的重 要性 。天地万物本为一体,万物各得其和以生 。在 例(5) ~ (7) 中,英文对原文关系过程的呈现做出了 一定的转变 。例如,在( 5) ( 6) 中,发言稿原文为关

系过程,叙述了生物多样性、生态文明、大自然分别与基础、寄语与条件之间的关系;而在英文译文中,其将关系过程转化为物质过程,用“provide”与“embody”这两个动词强调自然的基本功能与现实意 义 。一静一动的转化,很好地体现了中文与英语之 间的语言差异,为原文语义中人与自然之“和”的传

递提供了桥梁。

(三)人与社会的关系

(8)多样性是客观现实,将长期存在。

Such diversity will continue to exist for as long as we can imagine.

(9) 平等相待、和合与共是我们的共同诉求。

Equality and harmonious coexistence are our com⁃ mon pursuit.

(10) 和平是地区人民的共同企盼。

P eace is an aspiration shared by the people in the region.

例(8) ~ (10) 为关系过程 。在任何一个关系过 程识别小句中,都有一个实体是“标记”( Token) , 一 个实体是“价值”( Value) [8] 。这里的标记指的是实 体的外表与形式等,价值则是指实体的实质与意义 等 。除此之外,他还指出若主语是标记,则小句以主动形式呈现;若主语是价值,小句则以被动形式呈现 。通过分析,可以发现例(9) 为主动形式呈现, (10) 则为被动形式呈现 。在( 9) 的主动形式呈现 中,中文与英文基本做到了对等,强调了以“ 和”为 核心的思想观念与执事方式的重要程度,阐释了站 在人民角度,对社会规则与运转的要求,即以“ 和 ” 为本,共同发展 。在(10) 中,英文为被动形式呈现, 强调了“ share ”这 一 动 词 在 英 文 意 思 中 的 呈 现。 “ 和”文化在人与社会层面的体现,事实上主要包含 天下大同、天下为公的社会理想[9] , 因而人民想要发展,和平必须是大前提。

(11 ) 我坚 信,只 要 我 们 同 舟 共 济、守 望 相助……

I am convinced that through solidarity and mutual assistance . . .

(12 ) 我坚 信,只 要 心 往 一 处 想、劲 往 一 处使……

Yet I am confident that as long as we unite in our purposes and efforts . . .

例(11) ~ (12) 为心理过程 。心理过程,即感觉 和认知等心理活动,心理过程有感觉者和现象两个 参与者,心理过程的感知者是理解这个世界的重要 参与者 。发言稿中高频选取“ 我们”作为心理过程 的感知者,彰显了人民与社会建设的重要关系 。心 理过程另一个参与者为“ 现象”,在例( 11) ~ ( 12) 中,“现象”主要暗示了人民与社会发展之间的逻辑关系。

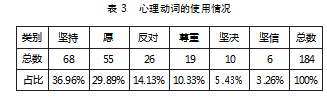

此外,讲稿中各种心理动词的选取,如“ 坚信 ” “ 愿”“坚决”等( 见表 3) , 展现了在“ 和”文化视角 下,人与社会休戚共存、共同协调发展的心理表达, 进一步体现了中国视角下,人民与社会发展密不可 分的鱼水关系,展现了人民与社会之间互相依存的 基本逻辑,突出了“ 和”文化在社会建设中的重要价值。

五、结语

及物性系统中的每一个过程都由不同的参与 者、过程与环境所构成,过程的选择反映出话语者 的动机与意图 。本研究透过语篇探究语篇背后的 “ 和”文化建设传播话语,助力中国特色传统文化的 弘扬与建设 。文章运用及物性系统从人与人、人与 自然、人与社会三个维度分析中国“ 和”文化的话语 体现 。通过研究,我们发现中国始终坚持以人为 本,重视和谐生态观,基于“ 人类命运共同体”理念 展现中国话语,以“ 和”精神展现中国智慧 。 由于研 究只局限在了近三年来的语料,研究仍存在不足, 对中国“ 和 ”文化的传递的研究未来仍需要继续深化。

参考文献:

[1] 李志英.弘扬中国传统“ 和”文化构建社会主义和谐社会[ J] . 学术论坛,2005(7) : 27- 30.

[2 ] 武 治 国.中 国“ 和 ”文 化 与 世 界 文 明 共生[ J] . 人民论坛,2019(23) : 140- 141 .

[3] 王雪贞.儒家思想中的和谐观[ J] . 西安社会科学,2008(3) : 55- 57 .

[4 ] 李 姝 桥,孔 朝 霞.人 类 命 运 共 同 体:中 国“ 和”文化的智 慧 延 展 [ J ] . 太 平 洋 学 报,2021 , 29(8) : 49 - 59 .

[5] 李俊芳.系统功能语法视域下的十九大报告英译的及物性分析 [ J ] . 吕梁学院学报,2019 , 9(5) : 16 - 21 .

[6] 马伟林,崔彦杰.基于语料库的中国国家形象研究:及物性视角[ J] . 外语电化教学,2020 ( 5 ) :114 - 121 , 17 .

[7] 李发根.及物性过程理论与英汉语义功能等效 翻 译 [ J ] . 西 安 外 国 语 学 院 学 报,2004 ( 2 ) :26- 30.

[8] 胡壮麟,朱永生,张德录.系统功能语法概论[ M] . 长沙:湖南教育出版社,1989 : 75- 79 .

[9] 圣雪琪,圣雪瑶.“和”文化的内涵及其当代意义[ J] . 中学政治教学参考,2017(21) : 80- 81 .