从本雅明“语言花瓶的碎片”到“人类共同话语和共同体”建构论文

2024-01-27 11:35:44 来源: 作者:heting

摘要:近年来,中国与太平洋岛国的合作日益加强,共同致力于构建相互尊重、共同发展的战略合作伙伴关系,携手共筑命运共同体。我国目前开启的太平洋岛国研究面临的挑战为本土基础研究相对较为缺乏。因此,笔者特选所罗门群岛第一任总理所写的自传部分内容作为翻译实践材料,其中重点涵盖历史、民族等问题。若想真正理解本雅明翻译思想和实践之间的关联,还需要进行大量的翻译实践、积累丰富的语言材料,未来希望更多译界学者可以探寻本雅明所提倡的高度直译法到底如何在实践中进行操作。

摘要:近年来,中国与太平洋岛国的合作日益加强,共同致力于构建相互尊重、共同发展的战略合作伙伴关系,携手共筑命运共同体。我国目前开启的太平洋岛国研究面临的挑战为本土基础研究相对较为缺乏。因此,笔者特选所罗门群岛第一任总理所写的自传部分内容作为翻译实践材料,其中重点涵盖历史、民族等问题。若想真正理解本雅明翻译思想和实践之间的关联,还需要进行大量的翻译实践、积累丰富的语言材料,未来希望更多译界学者可以探寻本雅明所提倡的高度直译法到底如何在实践中进行操作。

关键词:纯语言,意指方式,瓦尔特·本雅明,所罗门群岛,哲学

Abstract:In recent years,China and the Pacific Island countries have increasingly strengthened their coopera⁃tion,working together to build a strategic partnership of mutual respect and common development and a human com⁃munity with a shared future.The challenge facing the Pacific Island studies that China has started is the lack of indig⁃enous basic research.Therefore,the author has chosen parts of the autobiography written by the first P rime Minister of Solomon Islands as the material for translation practice,which focuses on issues such as history,and ethnicity.In order to truly understand the connection between B enj amin's philosophy of translation and practice of translation,it is necessary to engage in a lot of translation practice and accumulate richer linguistic materials.In the long run,the au⁃thor hopes more scholars in the translation field could explore how the highly literal translation method advocated byB enj amin could be put into practice.

Key words:Pure language;Mode of Intention;Walter B enj amin;Solomon Islands;Philosophy

一、研究的目的和意义

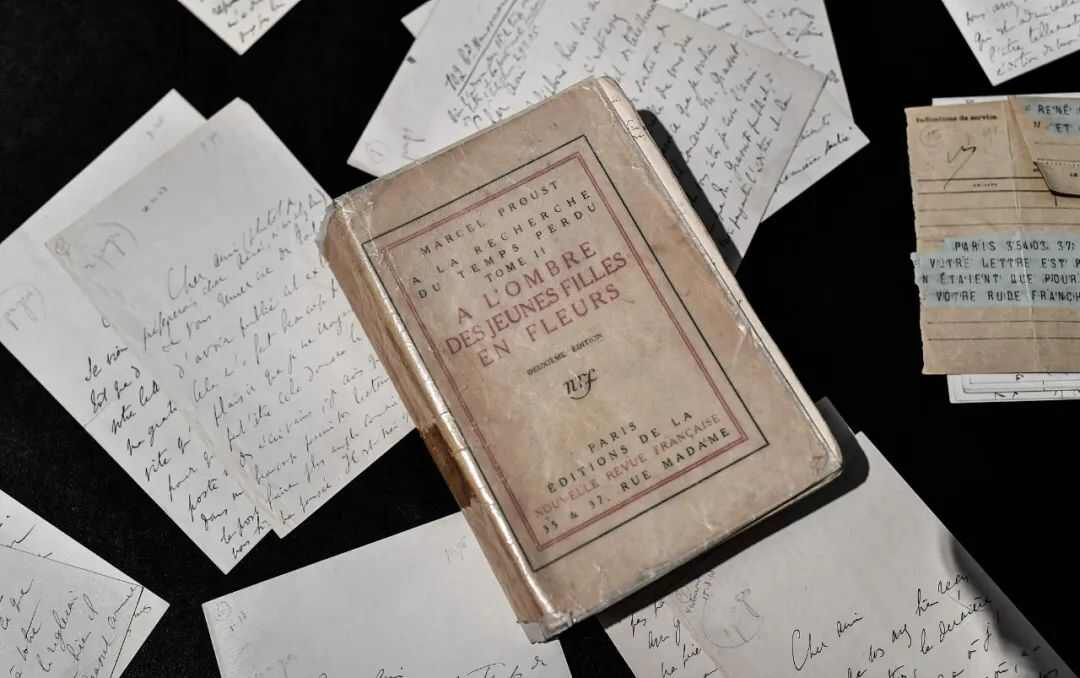

Tell It As It Is一书是所罗门群岛第一任总理彼得·凯尼洛雷亚的自传。翻译这本书,不管是对学校岛国中心开展所罗门群岛相关研究,还是对国内读者了解所罗门群岛的文化、语言等,或是对加强两国人民之间的交流和学习都具有重要意义。选择本雅明翻译思想,是想从深层、从哲学的高度,把翻译引向对共同语言的追求。而区域岛国研究最终的目的是建立人类命运共同体。而建立人类命运共同体,一个至关重要的环节就是通过翻译建立人类共同语言。因此特选本雅明的翻译思想作为指导。

二、理论基础

(一)本雅明的语言哲学

1.纯语言

本雅明对纯语言的描述是,“语言间一切超历史的亲缘性就在于,在作为整体的每一种语言中,所指的事物都是同一个。然而,这同一个事物并不是任何单一的语言所能表达的,而只能借助语言间互补的总体意图来实现,这就是纯语言。”[1]

本雅明所说的纯语言,既不是某种语言的独有特征,也不是语言的某种静态特征,而是各种语言在交互“流动”(thelinguisticflux)中所获得的“完全成熟”(fullyformed)的语言,这种语言进入了一种“更高级、更纯粹的语言境界”,即本雅明理想中的“上帝之语”,是通天塔之前的“普世之语”,是未经分离的“逻格斯”,是所有思想都为之奋斗的“真正的语言”,是“泰初有道”中的“道”,说得直白些,就是人们所追求的“大同语言”。当然,本雅明所说的,不是最终归结为一种“世界语”的语言,而是各种语言的彼此交融而形成的一种接近上帝之语的完美语言。[2]

2.“语言魔力”

语言魔力(Sprachmagie)被本雅明视为语言基本的问题,“语言魔力”包含两个方面:一方面是语言的直接性(德文Unmittelbarkeit,英译immediacy),即一切精神传达的直接性(immediacyofallmentalcommunication)。本雅明认为,所有的精神表达都是在语言之中(inlanguage)完成而不是通过语言(throughlanguage)来传达的。由此引发了“语言魔力”含义的另一个方面,即语言表达的无限性(infi⁃niteness)。既然没有什么是通过语言传达的,那么语言所传达的就无法从外部来限定或衡量。因此,一切语言都有与之不相称的、构成独特的无限性。[3]本雅明有关“语言魔力”,即语言传达的直接性的思想,直接导致其在翻译中对语言形式的重视。

既然“所有的语言都表达自身”,语言就不仅仅是传达信息的工具而是传达的本身。传递语言的意指方式,让意指方式自己说话,发挥语言直接呈现的表达力量,翻译就成为庞德所说的“别动/让风说话”。[4]也即海德格尔所说的“把作为语言的语言带向语言”[5],或是“让存在者以存在的方式显示自身”。既然语言“没有言说者”,语言行为本身就“在语言之中”,那么,所传达的内容与形式就是两位一体的。因此,对语言的翻译就是对语言形式的翻译,因为形式中蕴含语言的所有秘密。[6]

(二)本雅明的翻译哲学

1.高度直译

本雅明提倡回到“语言所是本身”。读者能从译作的一颦一笑窥见原作的一举一动,从译作的多彩的语言形式想见原作的丰姿。如此形成的译作语言是对原作语言的补充,是纯语言的一部分。而这种理想境界是通过句法结构的直译来实现的。本雅明对句法直译的强调颇似傅雷所主张的“……风格的传达,除了句法以外,就没有别的方法可以传达”。[7]不过,在诗情入骨的本雅明看来,要达到这种“透亮”或“透明”,还必须有一种对“词”的深切关注。[8]因此,本雅明说:“这种直译证明,是词语而不是句子才是译者的基本因素。”[9]

本雅明在《任务》里,集中阐述了他的直译观。要点如下:“第一,对词语的直译;第二,对句法结构的直译;第三,译文必须表达原作的意图;第四,荷尔德林的逐词对译堪称翻译的楷模,隔行对照的译文是一切翻译的典范和理想。”[10]

2.意指方式的传译

具体来看,本雅明的意指方式概括起来包含以下几层意思:一是原文的所指意义与词语的意指方式紧密相连;二是译作不仅是仅仅传递原作的意义;三是要精心细致地融会原作的意指方式;四是各种语言通过意指方式的互补与交融而凝聚在一起。[11]

译者在传递意指方式时,可以本着这样一个原则:可能时尽可能利用语言间的亲缘性,采取直译的办法,对原文的意指方式做出形神交融的传译,使译文与原文呈现出“你中有我、我中有你”的和谐境界;然而,假如此种方法令人费解甚至啼笑皆非的传译,就不必强求意指方式的交融,而可转而寻求意指方式的互补。[12]

三、翻译过程

(一)译前

首先,大体了解作者写作此书的目的、作者的生活和成长背景、写作风格、讲述的主要事件等。在此过程中,一时间查不到的专业词语都进行了标记,准备再次重点重译和做案例分析。

(二)译中

笔者选择的翻译文本,内容涉及有关所罗门群岛的文化习俗、地理等专业知识,具有一定的难度,查阅了相关资料解答自己遇到的问题。

(三)译后

译后对译文进行了仔细的校对,并选定一些典型案例,运用本雅明翻译哲学进行了分析。

四、案例分析

(一)意指方式的交融

原文:So much of what the world offers seems promising and enticing to a young man but he embraces these things to his detriment and utter misery.

译文:对一个年轻人来说,世界提供的那么多事物看似有前途、很诱人,但他接受这些事物后却得到了伤害和彻底的痛苦。

分析:初稿对“he embraces these things”采取了意译的方法,译为“他对这些事物的拥抱给他带来了……”,终稿采取了意指方式交融,即逐词直译的方法,译为“他接受这些事物后却得到了……”。本雅明提倡回到“语言所是本身”如此形成的译作语言是对原作语言的补充,是纯语言的一部分。[13]而这种理想境界是通过句法结构的直译来实现的。诗情入骨的本雅明看来,要达到这种“透亮”或“透明”,还必须有一种对“词”的深切关注。因此,本雅明说,“这种直译证明,是词语而不是句子才是译者的基本因素。”因此,最终笔者完全按照原文的意指方式进行传译,得到最终的译文。

(二)意指方式的互补

原文:But apart from that he was a Bigman andwell out of my orbit.

译文:但除此之外,我们的生活完全没有交集,因为彼得先生是一位大人物,而我只是一名学生。

分析:此句话的前半句严格遵照本雅明所极力提倡的“高度直译”法,尽量不改变原文的表达方式甚至不改变词序,让读者一窥译出语的表达方式。而后半句,若严格按照逐词对译法,应翻译为:“但除此之外,他是一个大人物,完全在我的轨道之外。”这种表达方式对译入语读者来说,有些别扭、生硬且不自然。于是选择用归化的方法,在译入语中寻找同等含义的表达方式。由前文可知,作者当时的身份是一名博士在读学生,而彼得先生是一位政治领导人,这句话想要表达的含义是,两者身份有别,各自的生活除此次见面外并无交集。因此,笔者在解读词句想表达的含义之后,选择了归化译法。以求能传达出原文所表达的内在含义,且同时可以照顾到本国读者的阅读感受。

(三)意指方式的误读

原文3:Looking back,I enj oy the notion that,at barely thirteen years old,l had already claimed victory over some deadly challenges to my life.I had escaped American bomb s at my birth,a life-threatening fall from a coconut tree,a choking Are-Are discipline,a deadly snakebite,and countless attacks from the famous killer disease malaria.P erhaps all this was pre⁃paring me for a life in politics.

译文:回想过去,可以这样说:在仅仅只有十三岁时,我已经战胜了生命中一些致命的挑战。我出生时避开了美国人的炸弹、从椰子树上摔下来危及生命、经历过一次令人窒息的Are-Are地区的惩罚,一次致命的毒蛇咬伤经历和无数次受到有名的杀手—疟疾—的侵袭。也许所有这些经历都在为我的政治生涯做准备。

分析:初译时,并不理解“I enj oy the notion that”到底是何意。于是凭猜测以及上下文之间的关联,译为了“我喜欢这样的经历”。复读后觉得对原文的意指方式理解有误,对作者的意图理解错误。查询notion的含义为:a conception of or belief about something。也即为“概念、观念、看法”,但若直译为“我喜欢这样的概念:……”与下文衔接起来,又显得生硬,于是便意译为“可以这样说:……”

五、总结和发现

简言之,本雅明的主张就是首先必须考虑直译,尽可能直译。若直译造成对原作含义的误读时,则要转向意译。翻译实践表明,单一的直译或者意译方法都不是解决问题的办法。为了保持文学作品的语言特质(如“文学性”“陌生性”),直译是必不可少的翻译方法;为了再现语言、文化差异,异化是不可回避的策略。

若想真正理解本雅明翻译思想和实践之间的关联,还需要进行大量的翻译实践、积累丰富的语言材料、反复阅读、沉思和琢磨,笔者在这方面做得远远不足。未来希望更多人可以探寻本雅明所传达的直译到底应该如何在实践中进行操作。也期望能在未来看到有如黄灿然提出的诸如《直译的艺术》和《直译的理论与实践》之类的著作和文章问世,以期更好地指导翻译实践。

参考文献:

[1]BermanA.Theageoftranslation:Acom⁃mentaryonWalterBenjamin's‘Thetaskofthetransla⁃tor’[M].Routledge,1980.

[2]BenjaminW.Illuminations:EssaysandRe⁃flections[M].TranslatedbyHarryZohn.EditedandwithanintroductionbyHannahArendt.NewYork:

Schocken,1999.

[3]BenjaminW.TheWorkofArtintheAgeof MechanicalReproduction[M].NewYork:PrismKey

Press2012.

[4]BenjaminW.TheArcadesProject[M].EditedbyRolfTiedemann.TranslatedbyHowardEiland&KevinMcLanghlin.Cambridge,Massachusetts&London,England:theBelknapPressofHarvardUniversity,1999.

[5]BenjaminW.WalterBenjamin:SelectedWritings.Vol.1[C].EditedbyBullock,Marcus&Mi⁃chaelW.Jennings.Cambridge,Massachusetts,London,England:theBelknapPressofHarvardUni⁃versityPress,2002.

[6]BenjaminW.WalterBenjamin:SelectedWritings.Vol.2[C].EditedbyBullock,Marcus&Mi⁃chaelW.Jennings.Cambridge,Massachusetts,London,England:theBelknapPressofHarvardUni⁃versityPress,2002.

[7]BenjaminW.WalterBenjamin:SelectedWritings.Vol.3[C].EditedbyBullock,Marcus&Mi⁃chaelW.Jennings.Cambridge,Massachusetts,London,England:theBelknapPressofHarvardUni⁃versityPress,2002.

[8]BenjaminW.WalterBenjamin:SelectedWritings.Vol.4[C].EditedbyBullock,Marcus&Mi⁃chaelW.Jennings.Cambridge,Massachusetts,London,England:theBelknapPressofHarvardUni⁃versityPress,2002.

[9]TaylorC.TheLanguageAnimal:TheFullShapeoftheHumanLinguisticCapacity[M].Cam⁃

bridge,Massachusetts,andLondon,England:theBelknapPressofHarvardUniversityPress,2016.

[10]DeManP.“Conclusions”onWalterBenjamin's“TheTaskoftheTranslator”MessengerLecture,CornellUniversity,March4,1983[J].YaleFrenchStudies,1985(69):25-46.

[11]FerrisDS.TheCambridgeIntroductiontoWalterBenjamin[M].NewYork:Cambridge UniversityPress,2008.

[12]陈应年,罗新璋.翻译论集(修订本)[M].北京:商务印书馆,2021.

[13]周晔.本雅明翻译思想研究(第1版)[M].上海:上海译文出版社,2011.