副文本视角下《花间集》英译本探析论文

2023-12-13 10:26:18 来源:SCI论文网 作者:wangye

摘要:后蜀时期(934~966年)编成的《花间集》是我国历史上第一部文人词集。1982年,美国汉学家傅恩(Lois Fusek)首次将其翻译成英文并在美出版,2012年,我国对外传播中国文化的宏大工程“大中华文库”将其收录,再次出版。对《花间集》的研究历来层出不穷,然而其英译本出版40年来,相关研究数量极少。文章从副文本的角度对《花间集》英译本进行解读,总结了在翻译副文本中体现出来的译者的翻译思想和翻译策略,为汉语古诗词英译提供新的思路。

摘要:后蜀时期(934~966年)编成的《花间集》是我国历史上第一部文人词集。1982年,美国汉学家傅恩(Lois Fusek)首次将其翻译成英文并在美出版,2012年,我国对外传播中国文化的宏大工程“大中华文库”将其收录,再次出版。对《花间集》的研究历来层出不穷,然而其英译本出版40年来,相关研究数量极少。文章从副文本的角度对《花间集》英译本进行解读,总结了在翻译副文本中体现出来的译者的翻译思想和翻译策略,为汉语古诗词英译提供新的思路。

关键词:《花间集》;英译本;副文本

Abstract:C omposed and compiled during the later Shu period(934~966),Among the Flowers:The Huachien Chi is considered the first collection of ci by scholars in Chinese history.In 1982,the American sinologist Lois Fusek published its first English version in the US.The version was published in China 40 years later to be part of the proj ect“Library of Chinese Classics”.In contrast to the bountiful researches on the collection,studies on its E nglish version have been deficient.This paper studies the paratexts of Fusek's translation,summarizes the translator's translation principles and strategies,in an attempt to provide a new approach for translating Chinese classics.

Key words:Among the Flowers:The Hua-chien Chi;E nglish version;paratexts

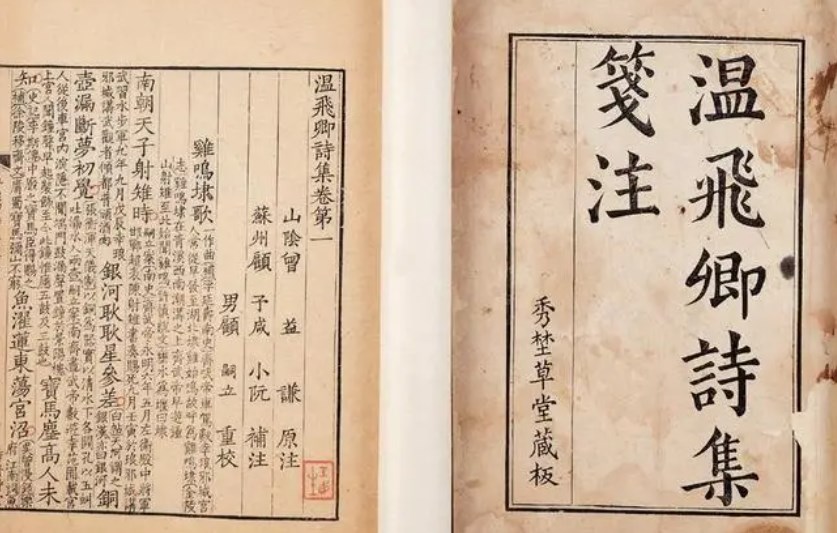

一、《花间集》及傅恩英译本简介

《花间集》成书于公元940年,由后蜀(934~966年)官员赵崇祚选编,曾一度被认为是我国最早的词选集,直到敦煌石室藏《云谣集》被发现。不过,《花间集》仍是我国词史上第一部文人词集,收辑温庭筠、韦庄等18位词作者共500首词。在中国文学史上,花间派是“第一个严格意义上的地域文学流派”[1],被誉为“倚声填词之祖”[2]的《花间集》使得“词”这一文学体裁得到全面实现,“对中国文学的思想主题、话语方式产生着深远的影响”[1]。

《花间集》的第一个英译本Among the Flowers:The Hua-chien Chi出自美国汉学家傅恩(LoisFusek),于1982年由哥伦比亚出版社出版,并于2012年入选我国的“大中华文库”系列丛书,由译林出版社出版。

自《花间集》成书以来,历代文人、文学评论家对其进行了数量颇为可观的研究。据统计,仅20世纪的100年间,就有566项《花间集》研究成果[3],相比之下,《花间集》英译本出版至今已有40年,相关研究不多,国外对傅译《花间集》的评述多见于汉学家的书评,在国内,截至2022年8月,中国知网收录的研究《花间集》英译本的论文仅7篇,且被引次数最高仅4次。针对《花间集》英译本研究数量不够的情况,有必要对其进行进一步的研究。

二、副文本理论在翻译研究中的应用

“副文本”一词最早由法国文学批评家热奈特(Genette)于20世纪70年代末提出,指的是“在正文本和读者之间起着协调作用的、用于展示作品的一切语言和非语言的材料”[4],包括内副文本(peri⁃text),即书籍本身的一部分(如标题、封面、摘要、序言、插图);外副文本(epitext),即书籍外部的延伸部分(如广告和采访评论)。柯瓦拉(Kovala)、塔希尔-盖利亚拉尔(Tahir-Gürçalar)和哈维(Harvey)将研究聚焦在译本的副文本材料,使得副文本逐渐引起了翻译学者的兴趣。

2007年,国内学者首次在翻译研究中明确使用副文本概念,2011年,肖丽全面介绍了副文本之于翻译研究的意义,指出“译本的任何一种副文本因素都有可能揭示出翻译活动的种种线索,值得全面关注和考察”[5]。此后,运用副文本视角进行翻译研究的论文数量逐年增加(2017年、2018年略有下降)。

值得注意的是,傅恩的译本具有丰富的副文本,对研究、学习和借鉴译者的翻译策略具有较高的价值。

三、《花间集》英译本副文本内容

文章选取的《花间集》英译本由傅恩翻译,译林出版社引进出版。文章聚焦译文的内副文本,内容包括封面、中文版总序、英文版总序、作者致谢中译文、作者致谢原文、前言中译文、前言原文、Notes,Biographical notes,Glossary,封底以及脚注。

所有内副文本中,前言部分篇幅最大,内容最为丰富。在第一部分“关于《花间集》的翻译”中,译者首先简要介绍了原作编者赵崇祚,序作者欧阳炯,《花间集》的体裁、主题、主人公、花间词人和成书时代背景。接着,译者从词的由来到词的定义,对词这一体裁进行了较为详尽的介绍,译者还将词与英语世界读者所熟悉的诗体进行对比和比较。最后,译者阐明了自己的翻译思路以及具体的译法,并解释了采取此种译法的原因。

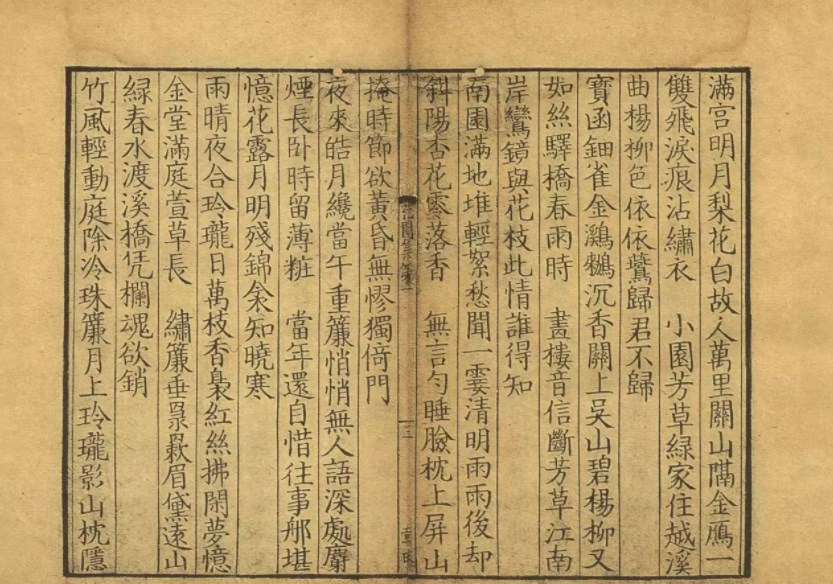

前言的第二部分“《花间集》则是一篇完整的书评”,译者介绍了成书的时代背景,并从多方面对原文进行了评价,另有相当篇幅介绍花间词人温庭筠和韦庄。为了让目的语读者了解温词的风格,译者又一次进行了中西对比,对比的对象是温庭筠与波德莱尔和马拉美的诗学理念。之后,作者又从主题出发,探讨了《诗经》《楚辞》和宫体诗中的女性形象。由于《花间集》中有大量对女性服饰和妆容、室内陈设的描写,译者还就唐、宋时期的服饰风格以及唐代室内陈设特点进行了细致的描绘,最后,译者探讨了词的起源、韵律和文学价值。

译文后的附录有四部分,第一部分的“Notes”多达85条,详细注解了词集中出现的文化负载词,包括神话人物、历史典故、历史名人、地理名词、传统习俗、经典意象等;第二部分介绍了《花间集》18位词作者的生平以及各自被选入词集的词的数量;第三部分“Glossary”主要是对词中出现的专有名词、地名、典故及意象进行了梳理。

四、从副文本角度解读《花间集》英译本

副文本作为翻译文本的一部分,有效地补充了理解译文所需要的信息,对副文本的研究有助于我们了解和借鉴译者的翻译策略。《花间集》英译本的副文本中,译者以促进目的语读者理解为目标,采取的方法有:①跨文化比较;②添加注释;③创新翻译方法。

(一)跨文化比较

译者的跨文化比较思维贯穿整个前言,促进了读者对原文体裁和主题的理解。为了让目的语读者理解“词”这一体裁,译者在前言中列举了他们耳熟能详的名诗篇及诗体进行对比。第一个例子便是《绿袖子》,《绿袖子》是创作于16世纪的英国民歌,在莎士比亚时代已然流行,时至今日,这首民歌仍然广为传唱。因此,用《绿袖子》举例可让目的语读者迅速理解词牌名的概念。

接着,译者比较了最常见的英语诗体十四行诗和词的异同,认为二者相同之处在于它们都是格式固定的体裁,不同之处在于前者只有几种不同的形式变体,而后者有着数百种不同的格式。

最后,译者又展示了将十四行诗引入英国的诗人托马斯·怀特(ThomasWyatt)的一首为特定旋律作的诗,并进一步解释,如果按照作词的方法,后人可以不了解原来的旋律,而只用遵循这首诗的格式作新诗即可。

此外,《绿袖子》是一首爱情诗,托马斯·怀特的诗也多以爱情的试炼为主题,这与《花间集》的主题是一致的。因此,译者列举的跨文化比较的例子兼顾体裁和主题,降低了目的语读者理解的难度。

前言的第二部分“《花间集》体现出了译者独特的解读视角”。译者对花间词人中最具有代表性、被称为“词的鼻祖”的温庭筠的词作进行了细致的评析,并将波德莱尔、马拉美与温庭筠进行对比。译者认为,温词特有的愁思和意义的双重性暗含19世纪西方象征派作家的诗学理念,温庭筠和波德莱尔都善于运用意象,但波德莱尔执着于善恶之冲突,温庭筠则不在意善恶之分;温庭筠与马拉美具有共同之处,即都通过物像来表现对尘世的厌倦。

不管是十四行诗、托马斯·怀特,还是波德莱尔、马拉美,都是译者从目的语读者的视角所进行的解读,拉近了译作与目的语读者的距离。

(二)添加注释

附录中大量的注释也是傅恩译本的一大特色,译文正文几乎没有脚注,每一首词都是由词牌名、词原文、词今译、词牌名英译、词英译五个部分组成,格式简洁,带给读者舒适的阅读体验,这是译者用心编排的结果。在前言中,译者明确表示“为了尽量减少脚注,避免参考文献的不断重复,本书附有专门的词汇表,这一附表按字母顺序排列,内含专有名词、地名、典故及意象”。[6]

译者提供的词汇表总共21页,涉及的词条涵盖内容丰富,知识性强,包括专有名词,如清明、寒食日、洛神赋等;人名,如王昭君、嫦娥、屈原、西施、玄宗、隋炀帝等;地名,如长安、扬州、金陵、杏园、锦官城、章华台等;典故,如青鸟、鹊桥等;意象,如桂树、鹤、水晶宫、莲子、红豆、鸳鸯等;文化负载词,如杜鹃、雁、玉兔、松等。

如译者在前言中所言,《花间集》善用意象,根据刘尊明和白静[3]的梳理,20世纪80年代以来,对《花间集》中意象的研究成为《花间集》研究的重要对象,“(《花间集》)意象的选材、组合及描述皆有其鲜明的特征”,[7]“仅从意象的角度分析,花间词在词史上也占有重要的地位,为后世词人创立了一种典范,具有一定的示范作用。”[7]

译者准确捕捉并传达了意象在《花间集》中的重要作用,着重分析了温庭筠词对意象的使用,指出“温词使用的意象都经过精挑细选,因反复使用几乎成了温词的标签”。[6]在附录词汇表中,译者列举的意象数量众多,解释详细,阐释出意象的文化内涵,拓展了原文本的文化信息,缩短了目的语读者与源语文化的距离。

(三)创新翻译方法

在前言中,傅恩阐述了自己的翻译策略。不可否认的是,汉语古诗词的英译难以做到音、意、形兼顾,重形式轻内容,则会“因形害义”,重内容轻形式,则会“因义害形”,译者必然要面对意义和形式之间的取舍。傅恩首先表明了自己的翻译原则:不过多关注词的意义,主要关注诗歌框架,因为在她看来,大部分的汉诗英译都过于注重意而忽视形,而《花间集》的“形”非常重要,不可忽视。

译者列举了三种英译的选择,并指出了它们各自的缺点:①采用英诗格式翻译:无法再现读汉语原文的体验,尤其是因为《花间集》中有多达75种格式(词牌),难以在翻译中进行区分;②直译:译文语言不够简练;③采用自由诗体翻译:无法表现“词”的形式的重要性。基于此,译者提出了自己的翻译方法:保留不同词牌的长短句分布的视觉效果,具体有三种做法:①原文字数相同的句子译文长度相同;②同一词人以同一词牌名创作的词译文长度相同(因而同一词牌名下不同词人作的词译文格式并不统一);③原文每行的字数在译文右边标出。

对自己独创的翻译方法,译者解释其目的有二:①让读者意识到“词”的形式的重要性;②再现原作紧凑的结构。

事实上,译者对词这一体裁的详细介绍已经表明译者对“形”的重视,因而在翻译时理所当然选择最大限度地再现原作的格式。

汉语古诗词的英译策略取决于翻译目的,由于不同的译者秉持不同的翻译目的,在古诗词英译中“传统的神似与形似之争还远没有解决”[8],但“汉语古诗词的特质在于她用那么精练含蓄的语言和对仗工整的形式来表达丰厚的意蕴给人以极大的震撼和美学享受……而译意是翻译活动的基本要求,因此,汉语古诗词的英译应该努力做到神形兼备。”[8]傅恩所独创的翻译方法极力保留原作的长短句特征,如汉学家魏世德(JohnTimothyWixted)所言,用这样的方法翻译500首词是一项艰巨的任务,在他看来,傅恩无异于穿了一件“束身衣(straitjacket)”[9],但令人惊叹的是,她的译文语言流畅自然,有一些译文还相当富有诗意。[9]傅恩在《花间集》英译本译序中对自己翻译方法的阐释为我们提供了一个独特的可供借鉴的翻译思路,并促使译者探索更多可行的翻译策略,离“形神兼备”的追求更进一步。

五、结语

典籍承载了丰富的中国传统文化,在中国文化走出去的战略背景下,典籍外译的必要性和重要性不言而喻。对于国外读者来说,仅靠译文本身,理解典籍难度仍然较大,而副文本可以起到补充读者所需的背景知识,促进理解的作用。由于英汉两种语言的巨大差异,汉语古诗词的英译很难有统一的标准和方法,但“形神兼备”应该成为译者的追求。汉学家傅恩翻译的《花间集》副文本内容丰富,在副文本中可以看出译者极力保持“词”的体裁特征的翻译思想以及她为了促进目的语读者的理解所采取的跨文化比较、添加注释、创新翻译方法的手段。期望文章对《花间集》英译本副文本的个案研究能引起更多学者对这一英译本的关注,认识到副文本在促进目标语读者理解方面的重要作用,并在今后的典籍翻译过程中主动创造有意义的副文本。

[1]邓经武.大盆地生命的记忆:巴蜀文化与文学[M].成都:电子科技大学出版社,2005.

[2](宋)陈振孙.直斋书录解题[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[3]刘尊明,白静.20世纪《花间集》研究的回顾与反思[J].南开学报(哲学社会科学版),2005(6):33-39.

[4]GenetteG.Paratexts:ThresholdsofInterpre⁃tation[M].Trans.JaneE.Lewin.Cambridge:Cam⁃bridgeUniversityPress,1997.

[5]肖丽.副文本之于翻译研究的意义[J].上海翻译,2011(4):17-21.

[6]FusekL.AmongtheFlowers[M].南京:译林出版社,2012.

[7]魏玮,刘锋焘.花间词意象特色论[J].齐鲁学刊,2012(2):115-118.

[8]卢军羽.汉语古诗词英译理论研究的现状与展望[J].外语学刊,2009(2):101-103.

[9]TimothyWJ.ReviewonAmongtheFlowers:TheHua-chienChibyLoisFusek[J].TheJournalofAsianStudies,1984(1):163-165.