唐诗定中名词句“元功能对等”英译分析论文

2023-01-07 10:29:33 来源: 作者:lvyifei

摘要:摘要:文章从系统功能语言学视角探讨“元功能对等”中经验功能评估译文的作用。通过对唐诗《问刘十九》多版译文与原文主位结构的比较,结合诗歌的语篇特点,分析出所选译本中较贴近于原文的译文,为唐诗英译定中结构名词句翻译提供语言学视角。

摘要:文章从系统功能语言学视角探讨“元功能对等”中经验功能评估译文的作用。通过对唐诗《问刘十九》多版译文与原文主位结构的比较,结合诗歌的语篇特点,分析出所选译本中较贴近于原文的译文,为唐诗英译定中结构名词句翻译提供语言学视角。

关键词:唐诗英译;定中结构;主位理论

一、引言

翻译理论发展蓬勃,诗歌翻译及评介也因诗歌文本具有极高艺术性而观点众多。“诗译法英独一人”的许渊冲也指出:“英美译文不足之处,正是因为他们求真而不求美,求真是科学的目的,是文学翻译的低标准……求美是文学艺术的目的,是文学翻译的高标准。……这就是中国学派的基本译论。”[1]这恰恰反映出朱纯深曾指出的“我国传统的文学及翻译批评注重故事性及意识形态价值,而轻视文本形式和文体构成的语言学机制”现状。[2]

但这并不意味着翻译理论不强调形式、功能对等,而正是将形式、功能的对照放在最基础的位置来看待,译文艺术性的实现最离不开文本的对等。许渊冲的“三美”“三化”理论也将“形美”“等化”等形式的对照作为参考翻译译本好坏的根本依据。[3]文章即拟从系统功能语言学视角中的主述位理论出发,为译文的评估提供可操作性强的语言学方法,从而解决最基础部分的文本形式对等问题。

二、主位理论及其分类

主位(theme)与述位(rheme)主要缘于功能语言学的Prague学派的理论与Halliday的系统功能学说。[4]1939年,布拉格学派Mathesius创立句子二分法,《功能句子观》中提出“小顺序结构理论”后来被称之为主位、述位理论,以此界定句子结构,分析句子信息结构。

Halliday从系统功能语言学的角度,认为主位是语篇信息组织的出发点,是信息的附着成分,是小句的首先出现成分;主位创设奠定了小句的语境,因此是小句聚焦的成分;主位之后出现的成分为述位,述位既是围绕主位的进一步补充描述,同时也是信息具体的核心内容。[5]主位可以分别从功能、构成、所出现的位置三个方面进行分类。

从功能上来分类,主位可分为概念主位、人际主位和语篇主位。当小句中首先出现的成分具有及物性功能,如参与者、过程或环境成分,那么该成分为概念主位。而且原则上,每个小句必须至少含有一个概念主位;如果小句首先出现的成分具有人际功能,便称其为人际主位,具体可以包括疑问句式、评价附加语、称呼语、语气附加语、极性附加语等。如果小句首先出现的成分具有语篇功能,即为语篇主位,具体可以包括逻辑连接附加语成分和语篇延续成分。

从构成角度上来分,主位可分为简式主位、复式主位和句式主位。简式主位是指概念主位出现在首位;复式主位是指其他两种主位在概念主位之前出现,则该小句主位为多个种类主位组成,这些成分集体构成复式主位,因为主位中必须至少包括一个概念主位;而句式主位是指一个句子是多个小句构成的复合句,复合句中的小句构成主位,其小句本身也有其自身的主位述位。

从主语位置上来看,主位又可划分为非标记主位和标记主位。非标记主位是指小句的主语和主位一致;而标记主位又指当小句中主位成分不是小句的主语时,主语和主位不一致。

三、原诗主位分析

观察原诗,一二句“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”是很明显的名词句,仅仅依托主位理论无法做出科学的主位分析,因此在这里有必要首先分析对名词句的处理。唐丽、黄南津[6]在汉语名词句研究概况及其界定一文中提到,现代语言学中,吕叔湘先生[7]最早注意到名词句,他认为那是词组代句,像“小桥流水人家”这种语言现象,“可以说是一种变相的‘存在句’”;张志公先生也提出“汉语为什么能够容许这种句子,这种句子成立的诸种条件,是汉语语法学应当研究的问题”。[8]随后很多学者开始关注名词句。张炼强(1998)提出结构成分的词性,是判定名词句的最基本标准[9]。

同时,名词句中的各个名词性成分之间不存在主谓关系。句中的成分或是并列关系,或是偏正关系,如定名短语类;虽有主谓结构,还有独立于这个主谓结构之外的名词或名词性短语,这样的名词或名词性短语也是名词句。最后,还须观察析离出的名词句与原句之间的意义联系。如果析离出的名词句不能推演出符合原句的意义,不能算作名词句。

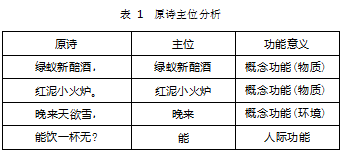

由此,可以得出本诗一二句“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”中结构成分的词性为名词;而各个名词性成分之间关系不包含主谓关系,更偏向于偏正结构;最后一二句意义上是(未经过滤的)浮泛着绿蚁似的新酿好的酒,还有用红泥砌成的小火炉(都被我准备好了)。名词句与原句意义上亦无明显割裂。基于此分析出前两句是符合偏正关系的名词句,从功能上分别整体作为句子的概念主位。原诗的后两句“晚来天欲雪,能饮一杯无?”“晚来”作为小句中首先出现的成分,具有及物性功能,如环境成分,那么“晚来”便作为第三句主位实施其概念功能。最后一句“能”引出疑问句式具有情态意义,为人际主位,实施人际功能。具体主位分析如表1所示:

四、英译本主位分析

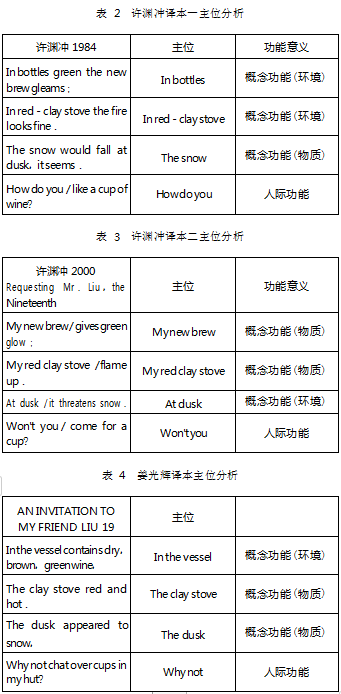

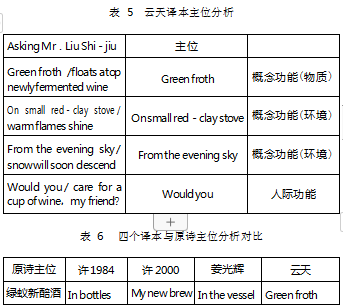

搜集本首诗歌相关英译,现选取四个译本从功能意义上进行主位比较,如表2、表3、表4、表5、表6。

五、结语

诗歌翻译向来重视翻译的艺术性,翻译实践者也不乏追求翻译的再创作。从语言学角度解决翻译问题似乎显得浅显机械,但结合翻译理论提出的忠实通顺、意义与形式对等理论,语言学理论一定程度上亦可提供简单、可操作性强的方法指导。尤其是结合韩礼德元功能对等理论中的经验功能和语篇功能,从主述位理论出发来探讨不同翻译版本,版本差异将更加清楚明白。此方法也较容易辨别不同译本是否更加贴合翻译理论中所重视的形式对照。此外,韩礼德功能语法将语言看作一个选择的系统,在强调形式对照的同时,蕴含着意义间的相辅相成。在翻译实践中,尤其是诗歌的英译,追求形式贴合的同时,对意义的处理更加重要,而结合语言学功能语法主述位理论,其翻译的版本应是在相辅相成系统中的选择的结果。因此,这也一定程度上说明了诗歌翻译中语言学相关理论视角的重要性,也体现了跨学科的必要性。

文章所选语料为唐诗的四个不同英译版本,分别将汉语原诗与不同译本进行主位结构的分析,也发现汉语与英语语言不同结构的使用和处理,原诗前两句仅仅罗列被修饰的名词,即汉语中的定中结构句。而在处理此类定中结构的英文翻译时,因为英语结构的不同,语法的限制,每句诗歌应包含其相应的谓语。结合其意义和形式对等,选择相应的主位的处理中也存在一定的难度。

将原诗与英译版本的主位选择进行对比,但仅就所选全篇仅有四句的唐诗及其同样短小的译文而言,语篇功能的差异不明显;经过前文的主位分析,第四句人际功能的译文差别也比较小;较大不同主要集中于前两句名词句的处理,总体得出许渊冲2000年英译本经验功能上相较而言更加对等,进而根据系统功能语言学功能对等上的必要性,发现许渊冲2000的译本在主位处理上是与原诗较为一致的,实现了四处对照;其次是姜光辉版本,共实现两处对照。

黄国文、陈旸[10]提及:“从理论上讲,在翻译过程中我们要努力寻求元功能对等,尤其是经验功能对等;但在实际上,有些语篇的功能主要不在于识解经验,不在于传递‘命题’意义(如有些诗歌),因此经验功能对等也就变得不是那么重要了。”因此,在评估译文的时候,有必要分析是否功能对等的同时,尤其是经验功能对等,对该语篇(译文)进行多层面的分析(如从文化语境、意识形态等较高层面到词汇语法层面),找出功能不对等但又是合格的译文的理据。

此外,尤其是诗歌翻译中,形、音、意都是必不可少要考虑的因素。许渊冲更是将中国学派的文学理论总结成了十个字:“美化之艺术,创优似竞赛。”所谓美,是指意美、音美、形美;所谓化,是指等化、浅化、深化;所谓之,是指知之、好之、乐之;艺术指朱光潜提出的“‘从心所欲,不逾矩’是一切艺术的成熟境界”。总的来说,“三美”是文学翻译的本体论;“三化”是方法论;“三之”是目的论;“艺术”是认识论……可见一篇译文好坏仅仅用元功能对等与否去衡量,显然是不够的。虽如此说,但元功能的对等,依然能为译文的评估提供理论参考的价值。

文章通过对比四个《问刘十九》的英文译本和原诗的主位结构,分析其概念功能并对四个译本进行评估,得出许渊冲2000年英译本较符合系统功能语言学下“元功能对等”科学的语言学方法指导。并依据评估结果观察不同译本对名词句主位的比较,得出唐诗英译中,对定中结构比较具体名词句的翻译,如不考虑音韵或美学等偏艺术的译文风格,概念功能的对等可确保译文做到不失真。诗歌中名词化的现象很普遍,但既有名词句特征,又已被翻译成英文的唐诗数目就少了很多,所以文章仅限于《问刘十九》一首唐诗定中结构名词句的研究,显得过于具体,不足以解释诗歌中的定中结构名词句的普遍现象,“元功能对等”理论对诗歌翻译中定中名词化的处理虽然有一定的参考意义,但也有待进一步探索出更加全面的诗歌评价维度。

[1]许渊冲.谈诗歌英译[J].中国翻译,2021,42(2):102-108.

[2]朱纯深.从句法象似性与“异常”句式的翻译看文学翻译中的文体意识[J].中国翻译,2004(1):30-37.

[3]邢影杰.许渊冲的翻译思想解读[J].今日中国论坛,2013(11):15.

[4]范莉.国内主位推进理论的研究:回顾与展望[J].外语研究,2022,39(2):14-23.

[5]胡壮麟,朱永生,张德禄,等.系统功能语言学概论[M].北京:北京大学出版社,2005.

[6]唐丽,黄南津.汉语名词句研究概况及其界定[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2012(1):117-121.

[7]张炼强.旧体诗中的独语句[J].首都师范大学学报(社会科学版),1998(6):29-38.

[8]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1942:86.

[9]张志公.现代汉语(下)[M].北京:人民教育出版社,1982:291.

[10]黄国文,陈旸.翻译研究中的“元功能对等”[J].中国外语,2014(2):97-102.