复合微生物菌剂对蚂蟥养殖水质净化作用效果的研究论文

2025-09-04 16:19:05 来源: 作者:xuling

摘要:为净化蚂蟥养殖水质、提高经济效益,该研究利用复合微生物菌剂辅助养殖管理,深入探究其对水质的净化能力及对蚂蟥健康状态的改善效果。

摘要:为净化蚂蟥养殖水质、提高经济效益,该研究利用复合微生物菌剂辅助养殖管理,深入探究其对水质的净化能力及对蚂蟥健康状态的改善效果。试验结果表明,相比于仅通过换水进行养殖管理的空白组,复合微生物菌剂的应用显著抑制了蚂蟥养殖水体中的化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)含量的富集。同时,试验组蚂蟥的存活率达到93.3%,显著高于空白组76.7%。该研究不仅验证了复合微生物菌剂在蚂蟥养殖水质净化中的显著效果,还揭示了其对蚂蟥健康生长的积极影响,展现出广阔的应用前景。

关键词:微生物菌剂;水质净化;存活率

0引言

蚂蟥,又名水蛭,是中国传统中药材之一,具有破血除淤、通经活络的功效[1]。在许多中国古典医书中都有记载,如《神农百草经》中“主逐淤血,月闭,恶血,破血而积,积而无子,利水之道”为其核心功效的首次记载。现代研究表明,其唾液提取成分天然水蛭素,具有显著的抗血栓、抗炎、抗肿瘤作用[2-3]。蚂蟥规模化养殖已成为产业发展主流,然而,高密度养殖过程中,残饵、排泄物及代谢产物的积累极易导致水质恶化,引发蚂蟥应激反应甚至死亡,影响其药用价值并造成经济损失[4]。近年,复合微生物菌剂在水产养殖中的应用已逐渐成为研究热点。复合微生物菌剂可通过多种有益菌的协同作用,定向降解水体中有机污染物,抑制病原体增值,同时增强养殖生物的免疫力[5-6]。由于复合微生物菌剂表现出成本低、耐受强、高效等众多优点[7],在水产养殖上的应用前景广阔[8-9]。本研究以蚂蟥为养殖对象,旨在通过分析微生物复合菌剂对小水域内养殖水体质量的影响,结合水体关键参数变化情况及蚂蟥健康状况,探讨微生物菌剂技术在蚂蟥养殖过程中的重要性。

1材料与仪器

1.1蚂蟥及饵料

本试验蚂蟥选自江西曦旺生态蚂蟥有限公司的宽体金线蛭,饵料螺蛳购买于本地区农户,确保新鲜度和适用性。

1.2混合微生物菌剂

复合微生物菌剂原菌种购买于市场微生物菌剂公司,自行配置复合菌剂,浓度为屎肠球菌5.0×107 CFU/g、枯草芽孢杆菌6.0×10 6 C FU/g、沼泽红假单胞菌3.0×106 CFU/g。该配比基于前期预试验,旨在发挥不同菌剂的协同降解和生态调节功能。

1.3其他

以去氯后曝气24 h的自来水作为实验用水。养殖环境位于九江职业大学农业实训大棚内的生态养殖水池,确保实验条件的稳定性和可控性。检测仪器包括高压灭菌锅、恒温培育箱、振荡培育箱、分光光度计、电子天平、比色管、滴定管等,用于水样的采集、处理和指标测定。

2试验方法

2.1试验设计

试验在九江职业大学农业实训大棚内进行,试验场地为6个大小一致的生态养殖水池。棚内温度相对稳定,水温维持在26~28.5℃,深度为0.5 m,水池均使用校内大棚循环水设备进行更换实验用水,不需另添加增氧设备供氧。

对6个养殖池依次进行编号,分别为A1、A2、A3和B1、B2、B3。每个养殖池内投入养殖30条随机挑选生命活性相似、体态大小一致的蚂蟥进行试验。其中设定A组3个重复(A1、A2、A3)为试验组,添加复合微生物菌剂,在使用液体复合微生物菌剂前,需用3%红糖水进行活化;B组3个重复(B1、B2、B3)为空白组,不添加微生物菌剂。

2.2试验管理

初始阶段,向每个组养殖水池内添加定量的实验用水,投入蚂蟥后每间隔72 h更换实验用水,换水量为30%,同时每个养殖池每天投喂200 g新鲜饵料螺蛳,每间隔120 h向A组增添1次液体复合微生物菌剂,添加量为10 g/L(屎肠球菌3 g、枯草芽孢杆菌3 g、沼泽红假单胞菌4 g)。其他事项按照蚂蟥饲养日常管理进行饲养[10-11],试验期间,试验组与空白组其他管理条件保持一致。

2.3测定指标

2.3.1水样指标

水样的采集方法参考《水和废水监测分析方法》(第4版),采集前充分混合养殖池内的水体,在离水面15 cm处取水样,每次采样时间间隔72 h,并于换水操作前进行采集。水样测定项目包括化学需氧量COD、氨氮NH3-N、总磷TP。测定方法参照标准执行,采用重铬酸钾法测定COD(HJ 828—2017),采用纳氏试剂分光光度法测定氨氮(HJ 535—2009),采用过硫酸钾消解及分光光度法测定总磷(GB/T 11893-1989)。

2.3.2蚂蟥存活率

试验期间每天观察蚂蟥的生长状况,记录病态个体和死亡数量,清理死蛭,根据最终存活数量与初始投放数量计算蚂蟥存活率。

3结果与讨论

3.1水样指标

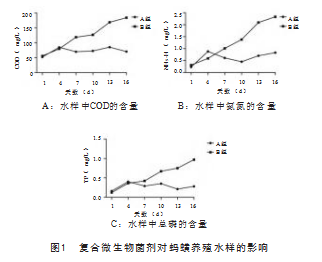

每间隔72 h,对6个蚂蟥养殖池进行水样采集和检测,其中A组为添加复合微生物菌剂的3个重复试验组,B组为不添加复合微生物菌剂的3个重复空白组,且始终确保在换水前进行采集,避免水质因换水操作出现不稳定影响。水样检测指标COD、氨氮、总磷的含量变化情况,见图1。

3.1.1 COD指标

水样中COD的动态变化直接反映了养殖系统内有机物代谢与降解效率的平衡关系。如图1所示,B组COD含量随着养殖时间的延长呈现持续上升趋势,相比之下,A组COD含量相对比较稳定,始终少于100 mg/L,这一显著差异揭示了不同管理策略对水体自净能力的调节作用。养殖初期(0~1 d)因水体清洁,2组COD基数接近,随着饲料残渣、蚂蟥排泄物及有机物的累积,水样中COD逐渐升高。这与Yoram A等[12]关于集约化养殖系统中有机质非线性累积的研究结论一致。养殖1~4 d,A、B组均未换水和投入微生物菌剂,因此2组COD含量都显著上升。值得注意的是,该阶段2组均未进行人工干预,表明单纯依赖自然衰减过程难以应对养殖密度的提升。关键转折出现在第4天,A组通过换水配合复合微生物菌剂的施用,养殖池COD含量出现了18%的降幅,而B组养殖池持续上升。随着养殖周期延长至后期(>8 d),B组COD富集进一步加剧,这可能与池底沉积物厌氧发酵产生的硫化氢等毒性物质抑制了土著微生物活性有关,而A组通过定期菌剂补加维持了降解功能的稳定性。

3.1.2氨氮指标

如图1所示,B组空白池NH3-N浓度随养殖时间呈现持续增长,至第7天突破1.0 mg/L安全阈值,这主要归因于2个关键环境因子的协同恶化:水体溶氧浓度持续处于低水平,导致硝化细菌活性受抑,同时pH值升高增强了氨分子的毒性转化效率。这与文泽伟[13]关于pH值对氨氮毒性影响的研究结论符合,表明在缺氧高pH值条件下,非离子氨(NH3)比例显著增加,加剧了对养殖生物的潜在危害。A组通过添加复合微生物菌剂实现了前10 d的氨氮有效控制,较B组同期降低约67%。这一效果主要源于菌剂中枯草芽孢杆菌的氨氧化特性,其产生的亚硝酸盐氧化还原酶可将NH3逐步转化为硝酸盐。但值得注意的是,第10天后A组出现氨氮反弹现象,尽管仍低于1.0 mg/L,但仍呈稍上升趋势。结合于振海等[14]的研究发现,这种效能衰减可能与菌剂投放策略有关:初始添加的枯草芽孢杆菌浓度虽能满足前期降解需求,但随着养殖中后期有机质负荷增加,菌体增殖速率未能匹配代谢产物的累积速度,导致生物降解能力相对不足。

3.1.3总磷指标

在未及时清理养殖池时,总磷的浓度会由于饲料残渣和排泄物的积累而逐渐升高[15]。由图1可知,即使在本次试验中每间隔3 d会进行换水,但由于换水量有限(30%),因此B组空白组的TP指标仍旧保持上升的趋势。这表明在本试验条件下,30%的换水量和72 h/次的换水频率还不足以为蚂蟥养殖提供良好的水质环境,难以有效稀释持续输入的磷负荷,导致TP浓度在换水间隔期出现锯齿状累积。相比之下,A组通过添加复合微生物菌剂实现了TP的动态平衡,说明微生物对总磷的降解作用能有效抑制养殖池内的磷富集。值得注意的是,A组TP浓度在第4天后出现显著下降,这与菌剂中的光合细菌通过光合作作用提高水体溶氧浓度有关。进一步分析发现,本试验的换水量和换水频率对TP的调控存在双重局限性:一方面,换水操作虽能移除部分颗粒态磷,但对溶解态磷的去除效率有限;另一方面,频繁换水可能破坏菌剂繁殖过程,导致微生物群落稳定性下降。这表明,在本试验条件下,单纯依赖微生物菌剂难以实现TP的高效控制,需优化换水策略与生物修复措施的协同效应。

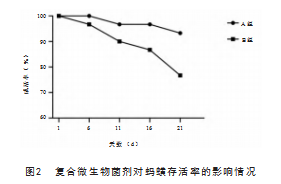

3.2蚂蟥存活率

复合微生物菌剂对蚂蟥存活率的显著提升,深刻揭示了微生物调控在养殖生态系统中的多重效益。根据图2可知,复合微生物菌剂对蚂蟥的存活率起到了正相关作用。每隔5 d对A组和B组的死蛭数量进行对比,结果显示添加了复合微生物菌剂的A组蚂蟥存活率为93.3%,显著高于未添加菌剂的B组(76.7%)。这与菌剂改善水质参数的综合效应密切相关,据孟凡国[16]对蚂蟥生理耐受性的研究,当水体氨氮浓度超过1.0 mg/L或亚硝酸盐浓度超过0.1 mg/L时,蚂蟥的免疫机能将受到显著抑制,而本试验中A组通过菌剂作用始终将氨氮控制在安全阈值以下(<1.0 mg/L),有效降低了环境胁迫对养殖生物的影响。存活率差异的扩大趋势可由2个维度原因导致:其一,B组因水质恶化致条件致病菌大量增殖,而A组通过菌剂中的拮抗微生物有效抑制了病原菌的定殖;其二,水质改善促进了蚂蝗生理代谢活动,这与菌剂降解有机物转化为营养盐,被蚂蝗所利用有关。但由于试验时间还不够充足,随养殖时间的延长,A、B组的蚂蟥存活率差距有期望更大。通过二者的存活率变化趋势及病态个体情况,复合微生物菌剂被用于提高蚂蟥养殖效果的作用是备受瞩目的。

4总结与展望

本研究通过构建高密度养殖水体模拟系统,深入探究了复合微生物菌剂在蚂蟥生态养殖系统中的水质调控机制及其生物学效应。基于前期研究分析筛选的复合微生物菌剂由屎肠球菌、枯草芽孢杆菌、沼泽红假单胞菌3种功能菌株组成,试验采用循环水设备间歇性更换实验用水,且始终保持温度相对稳定,试验组通过添加复合微生物菌剂,在20 d连续监测中对照空白组发现,复合微生物菌剂通过功能型菌群的协同代谢作用,对水体中关键污染物指标(COD、氨氮、总磷含量)表现出高效降解能力。该菌剂对养殖水体中化学需氧量的降解效率达61.7%,氨氮转化速率较对照组提升2.8倍,总磷去除率稳定在71%以上。这种多靶点的降解效能有效遏制了水体富营养化进程,能够降低养殖水体中毒性成分的威胁并抑制微囊藻等有害藻类的爆发性增殖。

在蚂蟥生物学效应方面,复合微生物菌剂的应用显著提高了蚂蟥的存活率,存活率从对照组的76.7%跃升至93.3%。这可能是因为水体中有害病原体的减少能够有效降低蚂蝗的氧化应激反应及继发性感染风险,同时也与水质改善后蚂蟥免疫系统代谢增强密切相关。上述结果验证了复合微生物菌剂通过多靶点调控实现水质优化的可行性,更揭示了微生物制剂在维持养殖生态系统稳态中的核心作用。相较于传统化学处理手段,该技术展现出无毒副作用、作用持久、环境友好等显著优势,为蚂蟥健康养殖提供了兼具经济效益和生态效益的可靠技术路径。后续研究将聚焦菌剂配方的智能优化,进一步推动水产养殖业向绿色可持续方向转型。

尽管复合微生物菌剂表现出了良好的应用潜力[17-18],但其在未来更需要结合创新技术以实现更高效、安全的养殖管理,主要体现在以下4个方面。

菌株筛选与优化:针对不同养殖环境和蚂蟥生理特征,筛选更适配的菌株组合,例如嗜盐菌、耐低温菌种等,优化菌剂复配比例,提高菌剂功能精准化。

多维度协同净化系统:探索微藻共培养技术、水生植物浮床等,形成“植物—微生物”多维度协同净化系统,增强水质自净效率。

智能化管理系统:结合水质传感器与微生物活性监测技术,构建实时反馈系统及自动投加系统,精准调控水质和菌剂投放,减少人工干预成本。

长期效应评估:延长试验周期,评估复合微生物菌剂对蚂蟥生长、繁殖及药用成分累计的长期影响,为其在蚂蟥养殖中的大规模应用提供全面数据支持。

通过以上措施,可以进一步提升复合微生物菌剂在蚂蟥养殖中的应用效果,推动蚂蟥养殖产业更加生态、高效的方向发展。

参考文献

[1]中华人民共和国药典(2015年版)一部[M].2015:83.

[2]杨谋,张选杰,张娇,等.水蛭的药用价值和养殖现状[J].当代畜牧,2018(18):58-60.

[3]李小菊,卢宏达,陈卫群.水蛭抑制肿瘤血管生成的作用及其机制[J].肿瘤防治研究,2013,40(1):46-50.

[4]水蛭养殖的病害防治措施[J].农家之友,2020(3):54.

[5]潘晓宏.光合细菌与其他微生态制剂对水质改善的研究[J].农民致富之友,2014(12):135-137.

[6]孔祥印.复合微生物生态制剂在水产养殖中的应用[J].工业微生物,2023,53(6):75-77.

[7]杜聪,冯胜,张毅敏,等.微生物菌剂对黑臭水体水质改善及生物多样性修复效果研究[J].环境工程,2018,36(8):1-7.

[8]丁君辉,夏宗群,管业坤,等.EM复合菌对种鸭小水系养殖水体的影响初探[J].江西畜牧兽医杂志,2019(6):8-11.

[9]盖建军,矫新明,陈焕根,等.4种微生态制剂对养殖水质的影响[J].现代农业科技,2013(10):255-256.

[10]李建立.宽体金线蛭人工养殖初步研究[J].科学养鱼,2017(6):39.

[11]高明,侯建华,李双安.水蛭人工养殖技术研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2013(5):17-19.

[12]Yoram A,Gad R.Shrimp andfish pond soils:processes and management[J].Aquaculture,2003,220(1):549-567.

[13]文泽伟.典型黑臭风水塘水体pH值对底泥中氨氮、总磷释放影响的研究[J].广东化工,2019,46(6):158-159.

[14]于振海,郑玉珍,卢红,等.光合细菌和枯草芽孢杆菌对养殖水质的净化作用[J].淡水渔业,2015,45(3):109-112.

[15]Huang L,Du S,Fan L,et al.Microbial activity facilitates phosphorus adsorption to shallow lake sediment[J].Journal of Soils and Sediments,2011,11(1):185-193.

[16]孟凡国.蚂蟥人工饲料的初步研究[D].南京:南京农业大学,2013.

[17]刘丽娜.复合菌剂联合SBR处理养殖废水的效果研究[D].长春:吉林农业大学,2021.

[18]冯国栋,雷静,王晓千,等.PLB复合微生物技术在污染河湖修复中的应用[C]//中国环境科学技术学会.中国环境科学学会学术年会论文集.北京:中国环境出版社,2016:1 909-1 914.