畜禽粪便堆肥发酵研究进展论文

2025-01-16 14:07:08 来源: 作者:liziwei

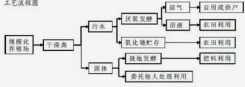

摘要:随着畜牧业的快速发展,畜禽粪便的处理和利用成为一个重要的环境和资源问题。堆肥发酵作为一种有效的处理方法,不仅能减少环境污染,还能将畜禽粪便转化为有价值的有机肥料。该文综述了畜禽粪便堆肥发酵的原理、影响因素、技术方法、最新研究以及堆肥产品的质量标准,旨在为相关领域的研究和实践提供参考。

摘要:随着畜牧业的快速发展,畜禽粪便的处理和利用成为一个重要的环境和资源问题。堆肥发酵作为一种有效的处理方法,不仅能减少环境污染,还能将畜禽粪便转化为有价值的有机肥料。该文综述了畜禽粪便堆肥发酵的原理、影响因素、技术方法、最新研究以及堆肥产品的质量标准,旨在为相关领域的研究和实践提供参考。

关键词:畜禽粪便;堆肥发酵;微生物群落;腐熟度

0引言

畜禽养殖业的规模化和集约化发展,导致大量畜禽粪便的产生。这些粪便若未经妥善处理,不仅会对环境造成严重污染,如水体富营养化、土壤污染、空气污染等,还会浪费其中潜在的养分资源。堆肥发酵作为一种环境友好型的处理技术,能实现畜禽粪便的无害化、减量化和资源化利用,具有重要的现实意义。

1堆肥发酵的原理

堆肥发酵是在微生物的作用下,将有机物分解转化为稳定的腐殖质的过程。在这个过程中,微生物通过新陈代谢活动,将复杂的有机物分解为简单的无机物,并合成自身细胞物质。同时,堆肥中的有机物在微生物的作用下发生一系列的生物化学变化,如碳水化合物的分解、含氮有机物的氨化和硝化、有机磷的矿化等,最终形成富含腐殖质、养分齐全、性质稳定的堆肥产品。

2影响堆肥发酵的因素

2.1物料特性

2.1.1碳氮比(C/N)

适宜的C/N是保证堆肥顺利进行的关键因素之一。堆肥物料的C/N在25∶1~30∶1之间较为理想。若C/N过高,微生物生长所需的氮源不足,会导致堆肥发酵速度缓慢;若C/N过低,氮素会以氨气的形式大量损失,降低堆肥的肥效。

2.1.2含水率

堆肥物料的含水率通常控制在50%~60%。含水率过高会导致堆肥内部氧气供应不足,形成厌氧环境,抑制微生物的活动;含水率过低则会影响微生物的生长和代谢,降低堆肥发酵效率。

2.1.3颗粒大小

物料的颗粒大小对堆肥发酵过程也有一定的影响。较小的颗粒尺寸能增加物料的表面积,有利于微生物的附着和氧气的传递,从而加快堆肥发酵速度;但颗粒过小也可能导致堆肥透气性变差,影响发酵效果。

2.2环境条件

2.2.1温度

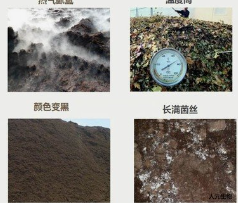

温度是影响堆肥发酵进程的重要因素之一,堆肥过程通常经历升温期、高温期和降温期3个阶段,在升温期,微生物利用易分解的有机物产生热量,使堆体温度逐渐升高。高温期(一般为50~60℃)能杀灭病原菌、寄生虫卵和杂草种子等有害物质;降温期则是微生物继续分解剩余有机物,使堆体温度逐渐降低。

2.2.2氧气供应

充足的氧气供应是保证堆肥发酵过程中好氧微生物正常活动的必要条件。一般通过翻堆、通风等方式增加堆体中的氧气含量,促进有机物的分解和腐熟。

2.2.3 pH值

堆肥过程中的pH值通常在5.5~8.5之间变化。适宜的pH值能为微生物提供良好的生长环境,促进堆肥发酵的进行。在堆肥初期,由于有机酸的产生,pH值可能会下降;随着有机物的分解和氨的释放,pH值会逐渐升高。

3微生物群落

堆肥发酵过程中的微生物群落主要包括细菌、真菌和放线菌等。不同的微生物在堆肥的不同阶段发挥重要作用。细菌在堆肥初期对有机物的分解起主导作用;真菌在堆肥后期对木质纤维素等难分解有机物的降解具有重要作用;放线菌则能产生抗生素,抑制有害微生物的生长。

4堆肥发酵的技术方法

4.1传统堆肥法

传统堆肥法是将畜禽粪便与秸秆、稻壳等调理剂混合堆积,通过自然通风和翻堆来控制堆肥过程。这种方法简单易行,但堆肥周期长,占地面积大,受环境因素影响较大,堆肥质量难以保证。

4.2条垛式堆肥法

条垛式堆肥法是将物料堆成窄长条垛,通过定期翻堆实现通风和供氧。该方法相对传统堆肥法具有一定的改进,堆肥效率有所提高,但仍存在占地面积大、劳动强度高等问题。

4.3槽式堆肥法

槽式堆肥法是在发酵槽内进行堆肥,通过机械翻堆和强制通风控制堆肥过程。这种方法堆肥环境相对稳定,能有效控制堆肥条件,提高堆肥质量和效率,但设备投资较大。

4.4反应器堆肥法

反应器堆肥法是将物料置于密闭的反应器中进行堆肥,通过精确控制温度、湿度、氧气等参数,实现堆肥的快速腐熟。该方法具有占地面积小、堆肥周期短、自动化程度高等优点,但设备成本高,运行维护费用较高。

5堆肥发酵过程中的污染控制

5.1氨气减排

氨气是堆肥发酵过程中主要的气态污染物之一。通过控制堆肥物料的C/N、含水率、pH值等参数,以及添加沸石、生物炭等吸附剂,能有效减少氨气的排放。

5.2温室气体减排

堆肥发酵过程中会产生二氧化碳(CO 2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)等温室气体。优化堆肥工艺、采用生物炭覆盖、添加硝化抑制剂等措施,有助于降低温室气体的排放。

5.3重金属污染控制

畜禽粪便中可能含有重金属,如铜、锌、铅、镉等。在堆肥过程中,通过添加钝化剂(如石灰、磷酸盐等)能降低重金属的生物有效性,减少其对环境的潜在危害。

6堆肥发酵产品的质量评价与标准

6.1质量评价指标

6.1.1物理指标

外观颜色:腐熟的堆肥通常呈黑褐色或深棕色,这是由于有机物的分解和腐殖化过程中形成的深色物质所致。颜色的均匀程度也能反映堆肥的腐熟程度。气味:应无明显的恶臭气味,具有轻微的泥土味。恶臭气味通常表明堆肥过程中存在不完全分解或厌氧发酵,可能存在有害微生物和污染物。粒度:颗粒大小均匀,一般为5~20 mm,有利于保持良好的透气性和水分渗透性。含水率:通常控制在30%~40%,过高的含水率可能导致储存和运输过程中的质量问题,过低则可能影响堆肥的肥效释放。

6.1.2化学指标

pH值:在6.5~8.5之间,以适应大多数土壤的酸碱度。过酸或过碱的堆肥可能对土壤酸碱度产生不利影响,从而影响植物生长和土壤微生物群落。电导率(EC):反映堆肥中可溶性盐的含量,一般不超过4 mS/cm,以避免对植物造成盐害。过高的电导率可能导致土壤盐渍化,影响植物根系的吸收功能。有机质含量:不低于45%,保证堆肥具有改善土壤结构的作用。有机质是土壤肥力的重要组成部分,能增加土壤的保水保肥能力和通气性。养分含量:总氮(N)含量不低于1.5%,有效磷(P2O5)含量不低于1.0%,氧化钾(K2O)含量不低于1.5%。合理的养分含量能为植物提供充足的营养支持。重金属含量:砷(As)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、汞(Hg)等重金属含量应严格符合《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284—2018)中的限值要求。重金属超标可能对土壤和植物造成毒害,通过食物链传递对人体健康产生潜在威胁。

6.1.3生物学指标

罗佳等研究表明种子发芽指数(GI)大于80%,表明堆肥对植物无毒性。种子发芽指数是衡量堆肥腐熟度和安全性的重要指标,低发芽指数可能表示堆肥中存在有害物质抑制植物种子的发芽和生长。李永双研究表明稳定且富含有益微生物,如芽孢杆菌、放线菌等,有益微生物的存在有助于改善土壤微生物生态系统,促进土壤养分循环和植物生长。

6.2质量标准

6.2.1国内标准

根据GB/T 51448—2022标准,堆肥产品的有机质含量应≥30%,总养分(N+P2O5+K2O)含量应≥4.0%,酸碱度(pH值)5.5~8.5,水分(鲜样)的质量分数应≤30%,种子发芽指数(GI)应≥70%。对于重金属,砷(As)≤15mg/kg、镉(Cd)≤3 mg/kg、铅(Pb)≤50 mg/kg、铬(Cr)≤150 mg/kg、汞(Hg)≤2 mg/kg。

6.2.2国际标准

如欧盟标准规定,堆肥产品中的重金属含量应符合严格的限制要求,同时对堆肥中的病原体、杂草种子等也有明确的规定。以重金属为例,欧盟标准中镉(Cd)的限值通常更为严格,一般要求不超过1~2 mg/kg。

(1)严格的样品采集与检测方法。遵循科学、规范的采样程序,确保所采集的样品具有代表性。采用经过认证和校准的检测设备和试剂,按照标准的检测方法进行分析。

(2)多指标综合评估。不仅依赖于单一的指标来判断堆肥质量,而是综合考虑物理、化学和生物学等多个方面的指标。建立指标之间的关联和权重体系,以更全面、准确地评价堆肥质量。

(3)质量控制体系。在堆肥生产过程中,建立完善的质量控制体系,包括对原材料的筛选、生产工艺的监控和成品的检验。定期对质量控制体系进行审核和改进,以适应新的技术和质量要求。

(4)第三方检测与认证。引入独立的第三方检测机构,对堆肥产品进行检测和认证,增加质量标准的客观性和可信度。第三方检测机构应具备相应的资质和技术能力,遵循严格的检测标准和程序。

(5)持续的研究与更新。随着科学技术的发展和对堆肥质量认识的深入,不断对质量标准进行研究和更新。参考国际上先进的质量标准和研究成果,结合国内实际情况,适时调整和完善我国的堆肥产品质量标准。

7研究现状与发展趋势

7.1研究现状

近年,国内外学者在畜禽粪便堆肥发酵领域开展大量的研究工作。在堆肥原理方面,对微生物群落结构和功能的认识不断深入;在堆肥技术方面,新型堆肥设备和工艺不断涌现;在污染控制方面,各种减排措施的效果和机制得到进一步的探究;在堆肥产品质量评价方面,更加注重多指标的综合评价体系的建立。

7.1.1国内研究现状

2021年,周桐重点研究了不同调理剂对畜禽粪便堆肥发酵的影响。他们将畜禽粪便分别与锯末、稻壳和秸秆等作为调理剂混合堆肥,发现使用锯末作为调理剂时,堆肥的升温速度更快,高温期持续时间更长,有利于杀灭病原体和寄生虫卵。研究得出,锯末能改善堆肥的孔隙结构,增加氧气供应,从而促进微生物的生长和代谢,提高堆肥腐熟的效率和质量。同年,曾桥等深入探索了堆肥过程中微生物群落的动态变化。通过高通量测序技术,他们对堆肥过程中细菌、真菌和放线菌等微生物群落的组成和演替进行了详细分析。研究发现,在堆肥初期,细菌数量迅速增加,成为主要的分解者;随着堆肥的进行,真菌的比例逐渐上升,在木质素和纤维素的分解中发挥重要作用。这一研究为优化堆肥工艺,调控微生物群落提供了重要的理论依据。

2022年,段曼莉等研究者关注了堆肥过程中的氮素转化与损失机制。他们采用同位素标记技术,追踪氮素在堆肥过程中的迁移和转化路径。结果表明,氨气挥发是氮素损失的主要途径之一,通过控制堆肥的含水率、pH值和通风条件,可以显著减少氮素损失。同时,研究还发现添加生物炭等物质能吸附氨气,提高氮素的保留率,为提高堆肥的养分含量提供了有效的方法。

7.1.2国外研究现状

突尼斯学者Hachicha E及其团队2010年研究利用生物强化技术提高畜禽粪便堆肥发酵效率。他们向堆肥体系中引入特定的功能性微生物菌群,如具有高效分解有机物能力的芽孢杆菌和能产生抗生素抑制有害微生物的放线菌。结果显示,生物强化后的堆肥体系腐熟时间缩短了约20%,堆肥产品的稳定性和肥效均得到显著提升。John W Paul及其团队研究了堆肥过程中的温室气体排放特征及减排策略。他们通过连续监测堆肥过程中二氧化碳、甲烷和氧化亚氮的排放通量,分析了不同堆肥工艺和操作条件对温室气体排放的影响。研究指出,优化堆肥的通风管理和物料配比能有效降低温室气体排放强度,为减少堆肥过程中的碳足迹提供科学依据。

2021年,Elzobair T I M及其团队聚焦于堆肥过程中抗生素和激素的降解规律。鉴于畜禽养殖中常使用抗生素和激素,这些物质可能残留在粪便中。研究发现,适当提高堆肥温度和延长堆肥时间有助于促进抗生素和激素的降解,降低其在堆肥产品中的残留风险,从而减少对土壤生态系统和农产品质量的潜在威胁。2023年,克罗地亚的Igor Tomicic[14]致力于开发新型的堆肥监测技术。他们利用物联网传感器和大数据分析,实现了对堆肥过程中温度、湿度、氧气浓度和挥发性有机物等参数的实时、精准监测。这一技术能及时发现堆肥过程中的异常情况,并通过智能控制系统自动调整堆肥条件,显著提高了堆肥的可控性和稳定性。

7.2发展趋势

7.2.1智能化和自动化

随着信息技术的发展,堆肥发酵过程的智能化和自动化控制将成为未来的发展方向。通过传感器实时监测堆肥过程中的温度、湿度、氧气等参数,并根据反馈信息自动调整通风、翻堆等操作,能提高堆肥效率和质量。

7.2.2多功能化

未来的堆肥技术将不仅局限于废弃物的处理,还将与土壤改良、温室气体减排、生物质能源生产等相结合,实现多功能一体化。

7.2.3微生物菌剂的应用

开发高效、专一的微生物菌剂,并将其应用于堆肥发酵过程,能加速有机物的分解,提高堆肥质量和效率。

7.2.4与其他处理技术的联合

将堆肥发酵与厌氧发酵、焚烧、热解等技术联合使用,能实现畜禽粪便的多元化处理和资源的最大化利用。

8结论

畜禽粪便堆肥发酵是一种有效的废弃物处理和资源利用技术,具有广阔的应用前景。通过深入研究堆肥发酵的原理和影响因素,不断改进和创新堆肥技术方法,加强污染控制和产品质量评价,能推动畜禽粪便堆肥发酵技术的进一步发展和应用,为实现畜牧业的可持续发展和环境保护做出贡献。

参考文献:

[1]李艳,任雅楠,王晨星,等.畜禽粪污对生态环境的影响及综合治理措施[J].今日畜牧兽医,2024,40(1):56-58.

[2]李敏清,袁英英,区伟佳,等.畜禽粪便堆肥作为功能微生物载体的研究[J].农业环境科学学报,2011,30(5):1 007-1 013.

[3]蒋祖福.蔬菜废弃物与鸡粪联合快速发酵堆肥及肥效研究[D].重庆:重庆工商大学,2020.

[4]王佰涛,雷高,李珊珊,等.微生物减轻畜禽粪便堆肥过程中重金属污染的研究进展[J].黑龙江畜牧兽医,2021(11):27-32.

[5]罗佳,张苗,严少华,等.木薯渣堆肥过程中相关指标的变化及细菌群落特征[J].江西农业学报,2017,29(2):58-62,66.

[6]李永双.微生物菌剂联合纳米膜强化高温好氧堆肥效能研究[D].北京:北京林业大学,2021.

[7]51448—2022,有机肥工程技术标准[S].

[8]周桐.不同菌剂及物料配比在鸡粪好氧发酵中的应用及其发酵产品肥效研究[D].泰安:山东农业大学,2022.

[9]曾桥,施春阳,李俊,等.低温环境下野外自然好氧堆肥理化特征及微生物群落结构变化[J].安徽农业科学,2024,52(6):51-59.

[10]段曼莉,徐洪波,覃振伦,等.磁化水复合保氮剂对堆肥过程中氮素损失和微生物群落的影响[J].农业工程学报,2024,40(12):202-212.

[11]Hachicha E,Ben Ayed S,Hachicha M,et al.Effect of bioaugmentation on composting of poultry manure with different bulking agents[J].Bioresource Technology,2010,101(14):5 307-5 313.

[12]John W Paul,Claudia Wagner-Riddle.Composting as a Strategy to Reduce Greenhouse Gas Emissions[J].Compost Science&Utilization,2022,30(1):1-14.

[13]Elzobair T I M,Rahman K M M.Antibiotic Degradation during the Co-Composting of Cattle Manure and Spent Mushroom Substrate[J].Sustainability,2021,13(21):1-16.

[14]Igor Tomicic.IoT-Based Agricultural Compost Monitoring System:Prototype Development and Sensor Technology Evaluation[J].Compost Science&Utilization,2023,30(1-4):1-14.