丘陵山区玉米秸秆青贮机械化高质高效生产模式评价论文

2024-11-26 10:41:19 来源: 作者:dingchenxi

摘要:以东北丘陵山区玉米秸秆青贮机械化生产模式为例,构建了系统性、科学性、实用性和引导性原则的评价指标体系。通过田块坡度、宜机化改造面积、适度规模经营等指标进行综合评价。

摘要:以东北丘陵山区玉米秸秆青贮机械化生产模式为例,构建了系统性、科学性、实用性和引导性原则的评价指标体系。通过田块坡度、宜机化改造面积、适度规模经营等指标进行综合评价。研究结果表明,合作社模式在农田宜机化、适度规模经营、农机配备质量和智能化程度等方面表现优异,具有较高的可持续发展潜力;家庭农场模式次之,普通种植户模式则在各方面表现较差。农业科技的引入和政策支持对提高农业生产效率和可持续发展具有重要作用。

关键词:高质高效;丘陵山区;玉米秸秆;青贮机械化;生产模式

1.引言

东北丘陵山区由于地形复杂和劳动力不足,农业机械化发展面临诸多挑战。玉米秸秆青贮作为重要的饲料资源,其机械化生产模式的优化对于提升农业生产效率和经济效益具有重要意义。本文基于系统性、科学性、实用性和引导性原则,构建了玉米秸秆青贮机械化生产模式的评价指标体系。通过实地调研和数据分析,重点评价了农田宜机化、适度规模经营等指标对不同机械化生产模式的影响,并对合作社模式、家庭农场模式和普通种植户模式进行了综合评价,以期为东北丘陵山区农业机械化和可持续发展提供理论和实践依据。

2.评价指标体系构建

2.1构建原则与技术路线

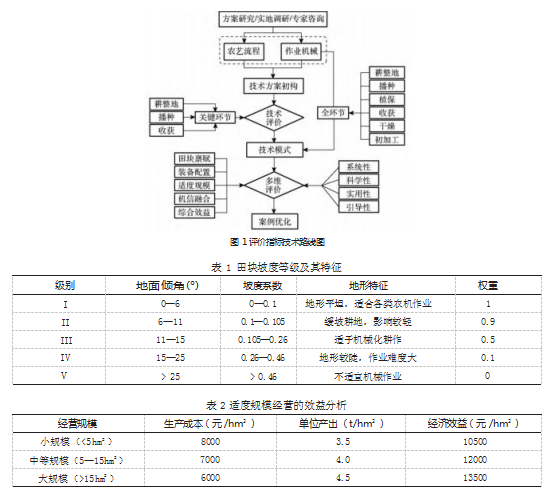

评价指标体系的建立需要遵循系统性、科学性、实用性和引导性原则。系统性原则强调各指标之间的逻辑关系,全面反映农机装备的特征;科学性原则要求评价体系准确客观;实用性原则强调评价结果对实际应用的指导价值;引导性原则要求指标体系能够引导优化模式的形成和应用。具体技术路线如图1所示[1]。

2.2农田宜机化

丘陵山区耕地面积和劳动力不足,通过土地宜机化改造提高农业机械化的效率,降低生产成本。评价农田宜机化程度主要通过田块坡度和宜机化改造面积占比来反映。田块综合坡度的计算公式为:

式中:Ra表示田块综合坡度,S表示总土地面积,Sa、Sb、Sc、Sd、Sc分别表示不同坡度级别的土地面积。

如表1所示,不同坡度等级对机械化作业的影响显著,坡度越陡,机械的通行性和作业效率越低。因此,宜机化改造的重点在于减少陡坡地块的比例,提高整体农田的机械化适应性[2]。

2.3适度规模经营

适度规模经营是农业生产效益最大化的关键因素之一。对于东北丘陵山区而言,合理的土地经营规模不仅能够提高资源利用效率,还能降低生产成本。适度规模的定义基于经济学理论,即在现有技术条件下能够实现最大规模报酬的经营规模。

根据调研数据和成本效益分析,东北丘陵地区适度经营规模的中位数为13.3hm2。表2展示了不同经营规模对农业生产效益的影响。通过土地流转,集中土地资源进行规模化经营,可以显著提高农业机械化的效率和经济效益[3]。

从表中数据可以看出,随着经营规模的扩大,生产成本逐渐降低,单位产出增加,从而提高了整体经济效益。这表明,适度规模经营有助于提高资源利用效率和农业生产的经济性。

3.指标体系的综合评价

3.1基础数据采集

为了准确评价东北丘陵山区的农业机械化生产模式,研究团队进行了广泛的数据采集和实地调研。数据来源包括2019年至2021年期间的小麦/玉米生产模式的实际操作记录,以及通过问卷调查获取的种植户、家庭农场和合作社的经营数据。标准值的设定结合了实地调查、统计分析和专家咨询结果。

3.2权重设定

在评价体系中,各指标的权重设定采用了组合赋权法,即将AHP(层次分析法)和CRITIC法相结合。AHP法通过专家评分确定各指标的重要性,而CRIT-IC法则通过指标数据的标准差和相关性分析确定权重。两种方法的结合能够平衡主观判断和客观数据,提高评价结果的准确性。

综合权重的计算公式为:

式中:Di为第i个指标的综合权重,Ai和Ci分别表示由AHP法和CRITIC法确定的权重。

3.3指标体系评价方法

评价体系采用多目标线性求和模型来综合评价各项指标,公式为:

式中:Li为第i项指标的得分,Di为该指标的综合权重。此方法能够将各指标的评价结果综合为一个整体评分,便于比较和分析。

4.实例分析

4.1评价对象的选择

为了验证评价指标体系的有效性,选择了西南丘陵山区的4种典型机械化生产模式进行分析。包括普通种植户机械化生产模式(M 1)、家庭农场玉米大豆带状复合种植机械化模式(M2)、合作社全程机械化模式(M 3)以及其他典型模式(M 4)。

4.2模式评价及结果

对4种模式进行指标体系的应用分析,评价结果显示各模式在不同维度下存在较大差异。普通种植户模式在田块禀赋和适度规模方面存在劣势,而合作社模式在农机配备质量和智能化程度上具有优势。表3展示了不同模式在各评价指标中的得分情况。

从表3可以看出,合作社模式(M3)在农田禀赋、农机配备质量、农机智能化程度和耕地健康等方面表现突出,得分较高。而普通种植户模式(M1)则在各个方面得分较低,说明该模式在实际应用中存在较多问题和限制。

4.3可持续发展分析

家庭农场与大中型合作社模式通过全程机械化作业,提高了粮食质量和经济价值。普通种植户模式虽然成本低,但劳动强度大且农资费用高,不具可持续性。合作社模式在政策支持下,具有示范作用和推广潜力,促进农业机械化和绿色农业的发展。

合作社模式(M3)在政策支持方面表现突出,通过购机补贴、专家指导等方式得到了政府的大力支持。合作社在当地具有示范作用,能够带动周边农户进行土地流转和宜机化改造,提高农业生产效率和效益。

家庭农场模式(M2)通过机械化和智能化的结合,减少了田间管理的用工,提高了作业效率。该模式适合大规模种植,具有较高的产后处理能力,能够提高粮食质量和经济价值。

普通种植户模式(M1)虽然生产成本低,但劳动强度大,农资费用高,农机装备结构不合理,导致燃油消耗加剧,作业效率低。该模式在化肥和农药的使用上较为依赖,部分农户甚至焚烧秸秆,环境污染严重,不符合可持续发展的要求。

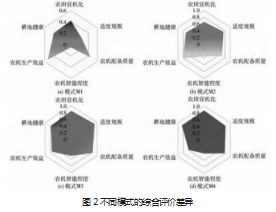

图2所示为不同模式在综合评价得分上的表现差异。

通过上述分析可以看出,合作社模式(M3)在农田宜机化、适度规模经营、农机配备质量和智能化程度等方面表现优异,具有较高的可持续发展潜力。家庭农场模式(M2)次之,普通种植户模式(M1)则在各方面表现较差。

4.4农业科技与政策支持的影响

在评价不同机械化生产模式时,农业科技的引入和政策支持发挥了重要作用。合作社模式(M3)得益于政府的购机补贴政策和农业科技推广,能够引进先进的农业机械和智能化设备。通过北斗导航系统、传感器技术和无人机的应用,实现了精准农业操作,有效提升了生产效率和资源利用率。这种科技与政策的结合,不仅降低了生产成本,还减少了环境污染,为绿色农业的推进提供了有力支持。

相较之下,普通种植户模式(M1)由于缺乏资金和技术支持,难以引进先进设备和技术,导致生产方式仍然较为传统,依赖人工操作和简单机械。这种模式在应对现代农业挑战时显得力不从心,尤其是在劳动力短缺和生产成本上升的情况下,难以保持竞争力。因此,政策支持和科技推广的缺乏是限制普通种植户发展的重要因素。

4.5土地流转与规模化经营的影响

土地流转和规模化经营是提高农业生产效率的重要手段。合作社模式和家庭农场模式通过土地流转,实现了耕地的集约化管理,使大中型农机具得以充分利用。特别是在合作社模式中,土地流转后的规模化经营使得机械化作业更加高效,从而降低了单位面积的作业成本,提高了整体经济效益。然而,土地流转在普通种植户模式中的应用则较为有限。由于土地碎片化严重,普通种植户难以进行大规模机械化作业,这不仅限制了机械化装备的利用率,还增加了管理难度和成本。因此,推动土地流转和规模化经营的政策,对于改善普通种植户的生产条件、提升其生产效率具有重要意义。

5.结束语

综合来看,合作社模式在农田宜机化、适度规模经营、农机配备质量、智能化程度和可持续发展等方面均表现优异,是未来西南丘陵山区农业发展的主要方向。家庭农场模式作为次优选择,也展现了较高的生产效率和经济效益。普通种植户模式虽然在成本控制上有一定优势,但在科技应用和可持续发展方面存在明显短板。未来,西南丘陵山区的农业发展应进一步加强农业科技的推广和政策支持,促进土地流转和规模化经营。同时,提升普通种植户的机械化和智能化水平,是提高区域农业整体竞争力的关键。通过多方协作和资源整合,实现高效、绿色、可持续的农业生产,将是西南丘陵山区农业现代化发展的重要方向。

参考文献:

[1]庞有伦,杨娟,唐兴隆,等.丘陵山区适度规模户作机械化生产模式探索——以重庆市为例[J].中国农机装备,2023(1):33-38.

[2]郑嘉鑫,胡池,付宏财,等.云南省滇中温暖区青贮玉米全程机械化综合效益评价体系构建与分析[J].饲料工业,2023,44(20):92-97.

[3]张悦,刘元义,于圣洁,等.山东省小麦玉米周年全程机械化丘陵山区综合效益评价分析[J].中国农机化学报,2022,43(2):182-187.