陇西县中药材产业发展赋能乡村振兴对策研究论文

2024-10-17 15:00:34 来源: 作者:liziwei

摘要:产业振兴是乡村振兴的核心。近年来,陇西县锚定“中国药都”和“乡村振兴”的战略目标定位,抢抓建设国家中医药产业发展综合试验区核心区、国家药监局开展中药材GAP监督实施示范建设和在甘肃省创建国家中药材战略储备基地、中药材产地加工(趁鲜切制)等政策机遇,立足资源禀赋和自然条件,以绿色标准化种植为抓手,采取政府推动、企社联动、农户先行、技术支撑等方式,推进育种、育苗、栽植到机收为一体产业链融合化发展,走出了一条独具特色的中药材产业发展之路。当前,陇西县需持续壮大中药材产业,大力推进基地耕种管收全程机械化生产,构建

摘要:产业振兴是乡村振兴的核心。近年来,陇西县锚定“中国药都”和“乡村振兴”的战略目标定位,抢抓建设国家中医药产业发展综合试验区核心区、国家药监局开展中药材GAP监督实施示范建设和在甘肃省创建国家中药材战略储备基地、中药材产地加工(趁鲜切制)等政策机遇,立足资源禀赋和自然条件,以绿色标准化种植为抓手,采取政府推动、企社联动、农户先行、技术支撑等方式,推进育种、育苗、栽植到机收为一体产业链融合化发展,走出了一条独具特色的中药材产业发展之路。当前,陇西县需持续壮大中药材产业,大力推进基地耕种管收全程机械化生产,构建从种植、加工、交易、研发到应用的全产业链发展体系,以中医药产业的提质增效,加快推动乡村全面振兴。

关键词:中药材产业;乡村振兴;机械化生产;陇西县

陇西县其因独特的自然环境优势,中药材资源极为丰富,道地药材如黄芪、党参等栽培历史长,种植地域广,是位于全国前列、西北地区重要的中药材种植、仓储物流基地和交易中心。近年来,陇西县以创建绿色道地品牌和建设药源生产基地为抓手,助力农民增收渠道持续拓宽,产业发展内生动力持续增强,推动了特色产业向跨乡成片、集群成链和“四生契合服务”“三产融合发展”的现代农业优势特色产业一体化方向发展,构建了具有鲜明县情特点的支撑多元、布局合理、链条高端的现代农业特色产业体系。

1陇西县中医药产业发展现状及成效

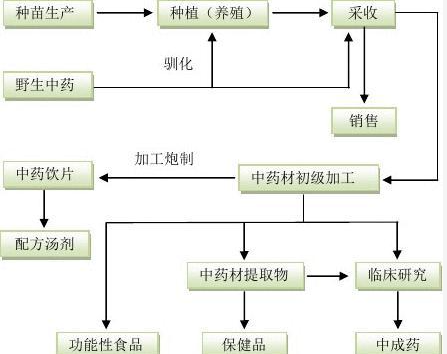

近年来,陇西立足建设国家级中医药产业发展综合试验区和中医药产业博览会两个发展平台,依托“一带一路”,抢抓中医药传承创新发展的历史契机,大力推进“机械化”种植、“精深化”加工、“规范化”仓储、“专业化”交易、“常态化”检测、“品牌化”打造,县域内中医药产业实现了全链条高质量发展。

1.1中药材种植情况

通过多年的历史传承、政府引导、市场运作、群众参与,陇西县中医药产业得到健康、快速发展,已初步具备引领和支撑县域经济增长的能力。2023年全县中药材种植面积达到3.36万hm2,较2021年的2.35万公顷增长了43%,且种植面积稳居全国各县区首位。中药材种植产值也由2021年的12.5亿元增加到了2023年的26.24亿元,较前5年均值15.83亿元增加了10.41亿元。全产业链产值达到215亿元以上,加工转化环节实现产值81.5亿元。全县农民在中药材产业上的人均纯收益达到了2480元(产业收入占比19.11%),占农民人均纯收入的近四分之一。陇西县着重把机械化作为降低成本、提高收益的重要举措,大力推进药材栽培集成技术应用,以及全程机械化联合作业模式,力促药材基地耕种管收全程机械化生产。在核心示范片带组建农机服务队77支,配备耕种、施肥、植保、收获农机具2043台套,为215户种植大户配备小型耕种收农机具470台套。以全程机械化栽培技术集成模式为引领,采取“良田、良种、良技、良机、良制”融合高产模式,打造“专业农机药企(合作社)+药源基地”名片,投入移栽、田间管理、病虫害绿色防治、等机械设备1840多台套,综合机械化率达到72.8%。

1.2中药材种植资源库建设情况

2024年,全县建成相对集中的标准化种子种苗繁育基地3580公顷,其中,建成标准化育苗基地2670hm2、优质种子繁育基地666.67hm2。品种引进驯化上,依托中国药都·陇西药圃园,引进中药材新品种184个,成功种植126个,向全县大面积推广36个;引进野生品种187个,驯化成功87个,根据市场行情及种植习惯,向大田推广种植38个。目前正在对苍术等16个品种进行驯化试验。良种选育上,依托中央预算内投资陇西县制繁种能力提升项目,投资3000万元,以黄芪、党参、黄芩、柴胡、防风等品种为主建设良种繁育基地。今年,建立良种繁育基地226.27hm2,巩固提升良繁基地38公顷。种子种苗繁育上,按照适度规模化的原则,每个集中连片的基地面积不少于6.67hm2,建设中药材种子种苗繁育基地291.43hm2(其中:种子繁育基地118hm2,种苗繁育基地173.37hm2),其中在双泉镇胡家门打造黄芪、黄芩种苗核心示范基地101.17公顷,以点带面辐射带动全县药材种子种苗繁育基地3333公顷以上,逐步构建中药材良种生产“育、繁、推”体系。道地中药材质量追溯上,已建成1个县级监管平台、17个乡镇监管站、8个重点村监管平台、53个生产经营主体追溯点、7个野外监控点、5个气候观测站。[1]推行“两证一标识”,依托中药材合作社,质量安全追溯监测基点,构建产品质量追溯体系,原药收获后,生成中药材质量可追溯的农产品电子信息标识,由生产区域的乡镇出具产地准出证明,企业出具产品合格证,从源头上确保质量合格。全县初步建成了县乡村和生产经营主体“三层一级”的道地中药材种子种苗质量安全追溯体系。地方标准制定上,制定并颁布了黄芪等大宗道地中药材种子种苗繁育和栽培技术地方标准28项,有效解决了因盲目引种、种质混杂、种子调拨混乱导致中药材质量和品质下降的问题。

1.3中药材产业链建设情况

陇西县通过政策支持、股份合作、金融信贷等多种方式,培育扶持了以稷丰种业等一大批种子种苗生产企业,并组建成立了农投产业开发有限公司,有效引领和带动了全县中药材良种经营。2023年,扶持有较大规模中药材加工龙头企业增加到了96家,合作社增加到了620家。创建了1个县级农业产业化联合体,打造了年销售收入5亿元以上的中药材龙头企业3家,1亿元以上的6家,扶持壮大培育省级以上产业强镇4个、加工强镇2个。打造了省级中药材现代农业产业园1个,产值达到了10亿元以上。提升中药材产地加工水平上。中药材饮片和精深加工转化率由2021年的45%提高到2023年的55%。全县静态仓储能力由2021年的100万吨增加到2023年的110万吨。在完善产值保险保障体系上,持续健全农业保险防范产业发展风险机制,扩大了中药材保险覆盖面,逐步将党参、黄芪、柴胡、黄芩、款冬花等品种纳入保险范围。全县承保中药材10389户5349.87公顷(贫困户参保5546户1570公顷),保险覆盖面达当年种植面积的17.68%,占年度任务4666.67hm2的114.64%,有效规避了药农种植风险与市场风险。

2存在的问题

尽管陇西县中药材产业在近些年取得了较快发展,中医药产业标准化、机械化、规模化、集群化发展成为推动农民增收致富、乡村全面振兴的主要途径。但经过调研发现中医药产业发展仍然面临一些突出问题和困难。

2.1标准化种植程度低

受地域环境和生产条件影响,种植分布分散、集中连片相对较少,种植过程机械化水平低,中药农业机械化相关技术研究及设备开发滞后,药材专用品目较少。同时具有示范带动作用的龙头企业、合作社、种植大户相对较少,亟需构建“龙头企业+专业合作社+基地+种植户”的种植模式。由于药农标准观念滞后且操作不规范,导致土壤退化、土传病害多发易发、农残和重金属含量超标,中药材品质下降。现有专业技术人员总量偏少,尤其是在新品种选育、病虫害防治、土壤检测、种质资源培育等方面人才紧缺,难以满足现有产业发展需求。

2.2产地初加工不够规范

2023年,陇西县中医药产业总产值达到了350多亿元。陇西县有较大规模中药材加工企业52家,省级龙头企业10家,但其中通过GMP(良好生产规范)认证的企业仅28家,高新技术企业25家,大多数以家庭作坊式加工为主,环境卫生质量达不到规范要求,清洗(浸泡)、烘干等环节技术原始落后,加之缺乏完善的中药材产地初加工管理制度和标准,产品品质难以有效保证。

3对策建议

3.1提升优质种子种苗繁供水平

推广县域集中繁种育苗,提升种子集中繁育和种苗集约化生产能力。在柯寨、双泉、菜子等中药材主产区乡镇,打造高质量的种子种苗繁育基地,推广起垄、覆膜、穴播等农艺技术与农机结合的方式,加强对道地药材的良种选育、提纯复壮和种质创新。依托地方中药材生产龙头企业、农民专业合作社、种植协会等,加强与科研院所等研究单位合作,加快新优品种开发和新技术推广,提高种子、种苗质量[3]。在种质资源保护开发上持续发力,扩建种质资源库、种质资源圃,开展野生资源保护和抚育,增强野生品种驯化、品种选育及良种繁育技术研究,加快人工繁育。提高中药材优质种子种苗繁供水平提升科研联合攻关力度,加快推进道地性强、药效明显、质量稳定的红芪、秦艽、羌活、独活、丹皮、赤芍、苍术、百合、淫羊藿、桔梗等新品种扩繁。

3.2提升中药材绿色标准化生产水平

逐步提升机械化生产水平,推进“宜机化”建设,研发推广适用于不同中药材耕种、采收、加工、病虫害防控的高效实用农机具,提升中药材生产效率和种植效益。推广绿色化种植,普及应用仿生态种植技术,开展拟境栽培、测土配方施肥行动,逐步用有机肥替代化肥。示范推广土壤处理、生物防治、科学用药、统防统治等绿色防控技术,提高病虫害防治效率和防治效果,减少化肥农药用量,注重轮作倒茬,提升药材品质,建立大企业的优质药源直供基地。提高废旧农膜回收利用率,持续做好全县废旧农膜回收利用工作,有效防治农膜残留污染问题,通过农膜“以旧换新”、回收利用“以奖代补”等措施,创建废旧农膜回收利用示范县。强化农膜源头防控,巩固和健全示范县废旧农膜回收利用体系,建立和完善经营主体回收、专业化组织回收、加工企业回收等市场化回收机制,不断夯实废旧农膜回收利用工作基础。

3.3提升中药材产地加工水平

依托核心基地和区域中心市场,完善升级中药材加工企业建设生产线,推动机械设备升级和技术创新,对新建、改扩建加工生产线并达到一定标准的加工企业落实奖补政策。优化中药材产地加工的区域布局,提升产业集中度和管理水平,实现本县中药材产地加工比例逐步上升。加快市域内的产业链协同发展,努力打造优势明显,以强带弱的高标准联合社,建强中药材县级农业产业化联合体、现代农业产业园、加工镇和产业村。支持县域企业对接国内外综合实力强的制药企业,实现中药材优质优价。生产过程产生的非药用部位(根、茎、叶、花、籽等)、成品及饮片加工过程产生的下脚料等进行无害化、资源化利用研究,促进生物农药、饲料添加剂以及中兽药的开发应用,推进中药材资源药用、食用、饲用、肥用、能源用全环节循环利用,延伸产业链条,提高综合收益。

3.4加快新型经营主体的培育

继续加大“外引内培”工作力度,积极在基地建设、技术改造、精深加工、冷链物流、品牌打造、人才培养等方面争取倾斜支持。党委政府要积极遴选示范作用好、辐射带动强的新型农业经营主体、种植大户、乡土专家等作为示范主体,完善农技人员对口精准服务指导体系。以实施高素质农民培育计划为依托,对产业集聚地的骨干农民分层次、按类型开展培训,加快培育一支有技术、懂机械、善经营、会管理的高素质职业农民队伍。切实提升农业保险“最后一公里”服务效率和专业水平,要按照政府引导、市场运营、自主自愿、协同推进原则,靠实政府部门、保险机构、农民和生产经营主体责任,建立防范和化解中药材种植期间自然风险和收获期市场价格风险的长效兜底保障机制,在促进中药材产业快速发展、保障农民收益等方面持续发力。

参考文献:

[1]李玉田.中医药产业支撑陇西县高质量发展的优化路径[J].当代县域经济2023(12):62-64.

[2]柴宏文.陇西:集聚资源优势推动中医药产业提质增效[N].定西日报,2024-07-22(001).

[3]任林昌.甘肃省中药材生产机械化水平现状研究[J].农业技术与装备,2023(07):99-100+104.

[4]马斌.临夏州2022年中药材产业发展的思路与对策[J].农家参谋,2022(13):30-32.

[5]黄文强.定西市中药材产业助力乡村产业振兴路径研究[D].兰州大学,2022.

[6]王玫,郭正红.促进农业科技成果转化推广的路径探析[J].三晋基层治理,2023(04):82-85.

[7]吴晓燕,鲁明.甘肃以“八个突出”推动中药材产业做优做强[N].农民日报,2020-08-31(003).