广东省云浮市南沙河砂锡矿区地质特征及找矿方向论文

2022-12-21 09:31:51 来源: 作者:lvyifei

摘要:摘要:本文通过对广东省云浮市南沙河砂锡矿区的区域地质背景和矿区地质特征研究,对矿区的找矿方向进行了探讨。

摘要:本文通过对广东省云浮市南沙河砂锡矿区的区域地质背景和矿区地质特征研究,对矿区的找矿方向进行了探讨。

关键词:矿区地质特征;南沙河;砂锡矿;找矿方向

南沙河砂锡矿区位于加里东褶皱带的西缘,大乡甘夏式背斜东翼,区内构造、岩浆岩活动频繁,成矿地质条件良好。区内矿产资源丰富,金属矿产以钨、锡矿为主,兼有钼、铋、铅、锌、铁等。通过地质勘查找矿工作,就该矿区砂锡矿的地质特征、矿床成因等,提出该地区的找矿方向。

1区域地质概况

1.1区域地层

本区大部分岩层由于遭受到构造及火成岩侵入作用的影响,而变质为变质深浅程度各异的变质岩系。在此变质岩系中极难保存化石,并且在未变质的岩层之中也尚未找到化石。因此,对本区岩层时代的确定带来极大的困难,根据野外观察所得一些片面资料及参考有关资料加以初步综合整理,区域出露地层有寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、侏罗系,第三纪及第四系冲积层,所出露的岩石以变质岩系为主。

1.1.1寒武系

分布于西北部的三亩坪一带,其上腹地层为奥陶纪龙岩灰岩,呈整合关系,局部地方直接与志留纪砂页岩呈构造接触。主要由板岩、石英岩、千枚岩及变质砂岩所组成,总厚度约2km。岩层产状:300°~320°∠60°~75°。

1.1.2奥陶系

分布于上围、葵洞、时田、金子窝、南乡、云浮城郊、茶洞及铁广等地。多出露于谷地或侵蚀盆地中。其时代暂定为奥陶纪,可能与附近郁南龙岩灰岩相对应。灰岩建造,其上腹地层为志留纪连淮页岩及片岩、千枚岩。本层厚约220m,可分上下两部。

下部为白云质灰岩,层理不基清晰,厚约30m。加稀盐酸不起泡,分布于上围、茶洞、时田、金子窝等地。在葵洞至金子窝一带,局部发生矿化形成硫化物型锡矿。

上部为薄层泥质灰岩与厚层灰岩、薄层页岩互层,厚约190m,层理清晰,多因受挤压而发生褶陷。分布于云浮城郊、茶洞及铁广等地。本层在云浮城郊局部地方因受火成岩的影响,发生退色及重结晶作用,形成黑白相间条带状大理岩及白色厚层大理岩。

1.1.3志留纪

由连淮砂页岩及其变质岩的片岩、千枚岩和石英组成。连滩砂页岩见于牙鹰石至桐油一带,全部由杂色砂页岩组成。其下与寒武纪板岩呈构造接触,与奥陶纪龙岩灰岩似成整合接触;其上与泥盆系鼎湖山成不整合接触。

变质岩系在以往文献中定为龙山系地质,其确切时代未定,灰岩与千枚岩产状一致,110~130°∠40~50°,似为整合关系覆盖于灰岩之上。本层变质岩系分布面极其广泛,岩性因位置不同常有变化,现将所见岩层详述:

片岩常分布于靠近花岗岩的地区,其形成与花岗岩的侵入有密切关系,在云浮以南及大绀山一带常与千枚岩、砂岩呈互层状。由绢云母、绿泥石及石英组成,故可分为绢云母片岩、绢云母绿泥石片岩、石英片岩。一般呈暗绿、银灰、青灰、黄红等颜色,风化后均呈土红及土黄色。在与花岗岩接触的内外接触带附近,常有电气石化及云英岩化等围岩蚀变现象,从而产生钨、锡、铋、钼矿床。

1.1.4泥盆系

出露于云浮六都、南乡、莳田一带。根据岩性,应属鼎湖山系;与粤北的盲仔峡系或广西莲花山系相当。本层与较老地层呈不整合接触,总厚约1000m,可分为上、中、下三部。

下部为石英砾岩、石英岩。石英砾岩成份多为石英,灰白色,一般为圆形,部分稍具稜角,砾石大小在1~10cm,胶结物为矽质及铁质。

中部为青灰色,中厚层石英砂岩。

上部为黄色砂页岩、砂岩与页岩互层。

1.1.5侏罗系

本区出露面积极少,只见于西江南岸的洞村附近,其厚度约2000m。可分为上下两部。

下部为黑色灰质页岩及黄色页岩,呈互层状,往上逐渐变为薄层砂岩及页岩互层,其中夹含泥质厚约1m的煤层。

上部为白色砂岩,细粒,坚硬,抵抗风化能力甚强,故常形成高山,产状175°∠45°。

1.1.6第三纪

红色岩系:由紫色砂页岩及砾岩组成。在清水乡、高村及村头等地有所出露。不整合覆盖在第三纪以前的地层之上。

大台层:零星分布于大台营、大降坪等地,为褐铁矿、沼铁矿及铁质胶结的山坡堆积物,植物化石丰富,初步鉴定为第三纪后期产物。

1.1.7第四纪

冲积层:主要由松散的砂砾、含土砂砾及含砾砂土构成。

1.2区域构造

按大地构造单元的划分,本区属于华夏古陆的范畴,位于加里东褶皱带的西缘,构造活动具多轮性,岩浆岩活动剧烈,花岗岩分布广泛,中生代以前地层普遍遭受不同程度的变质,且与金属矿床的生成有密切的关系,由此可见,本区构造甚为复杂。由于研究程度不够,对本区构造仅作简单概述。

1.2.1地层产状

本区出露地层走向绝大部分是NE-SW,局部由于受岩浆岩侵入影响发生变化。总的来看,以大绀山为界,其北西部一带地层产状一般为300°~330°∠30°~75°;其南东部产状一般为100°~150°∠40°~50°。

1.2.2褶皱及断裂

根据地层产状及其接触关系和变质情况推断:本区主要构造线方向为加里东运动所造成NE-SW方向;燕山期造山运动是在加里东构造运动的基础上进行的,它使原来的构造更加复杂化。

大绀山复式背斜:东轴向大致为NE-SW,轴部由花岗岩及片麻状花岗岩所组成。东南翼,为数个轴面倾向于SE的小倒转背斜及向斜组成;而西北翼,为数个轴面倾向于NE-SW的小倒转背斜及向斜组成。

莳田逆断层:在莳田矿场可见断层面走向65°,倾角50°~70°。东北延伸至佛水围;西南通过葵洞延至思围。在此构造线上,现已发现类似莳田锡矿床的矿化点数处。

大台营断层:性质尚不明,仅发现有角砾岩,断层走向大致NW-SE。

1.3区域岩浆岩

区域岩浆岩活动强烈,多呈岩基状产出,少数呈岩脉状。一般多出露于片岩等变质岩、砂页岩中;在侏罗系中见到花岗岩侵入现象,并因其侵入使地层发生变质,推测是侏罗系后期燕山期的产物;片麻状花岗岩的生成时代,因尚未系统研究,暂定为燕山期的产物。在花岗岩出露的地区如九曲岭、大绀山、大凹笃等地,均发现锡矿及钨、钼、铋矿,故此种花岗岩为成矿母岩。花岗岩岩性主要为黑云母花岗岩、白云母花岗岩、片麻岩状花岗岩及斑状花岗岩。

2矿区地质特征

2.1地层

矿区出露地层仅有奥陶系(O)和第四系(Q)1。

2.1.1奥陶纪龙岩石灰岩

分布于云浮县城周围盆地之中,出露于矿区北部,与冲积层边缘为界,倾向于SE,倾角45°~50°。由大理岩、石灰岩及泥质炭质页岩所组成。因此,经过强烈的喀斯特化后在地面上或地下均呈现着显著的喀斯特形态。

大理岩:白色-灰白色,局部呈黑白相间的条带状,结晶较粗,呈厚层或块状,节理发育,本岩附近有时出现花岗岩小侵入岩体,推测其下可能有火成岩的侵入使灰岩发生大理岩化。

灰岩:薄层未结晶或局部结晶,层理清晰,多具小挠曲,易于溶蚀,故在地形上多形成具喀斯特化的低洼谷地或盆地,本砂锡矿底部基岩多由此岩构成。

炭质泥质灰岩:黑色或黑色,易风化,常见于缓坡或低地,与志留纪之片岩、千枚岩呈整合关系接触。

2.1.2第四系

冲积层:大面积出露于矿区内,地势较平坦,本砂锡矿蕴藏在其中,主要是沿南沙河及其支流发育,东北河口、西南至企洞、荔枝园一带。在群山之间形成一个沿北东-南西方向延伸的冲积平原,冲积层厚度变化很大。因为它的基底大部分是已经(高度)喀斯特化的石灰岩,呈崎岖起伏,冲积层厚度一般为5m~15m,局部最厚达到30m。上部多为腐植土、细砂或砂质粘土,富含泥质,性致密。下部为粗砂砾石层,粗砂成份多为石英砂,直径0.2cm~0.5cm,砾石成份多为石英、花岗岩、片麻岩和石灰岩等。其直径以1cm~20cm者为最多,在河流的上游有直径60cm~80cm,或者更大之转石,转石成份多为花岗岩、片麻岩等。

洪积层:仅在罗十山之北坡有所发现,分选颇不良的沉积物质,如砾石砂及粘土组成,不含矿。

坡积层:分布于区内山坡上均为拌运距离极短的具菱角的碎屑物及风化成之粘土组成。

残积层:多位于山头之上。组成物质视原生岩石而定,在灰岩之上者为红、黄色粘土,即灰岩之风化残积物。

2.2构造

矿区位于大乡甘夏式背斜之东翼,因矿区地层大部是冲积层所复盖,故对构造甚难查明,仅能作如下推测:

矿区出露奥陶纪灰岩均向SE倾斜,但在区域地质中该岩层之厚度仅200余米,两者相差极为悬殊。因此,推测在矿区内可能有四个轴向为北东的向斜倒转山背斜,或三个向斜倒转小向斜存在,除在高峰回村的转向斜中有所保存外,其余可能均侵蚀至尽。

2.3岩浆岩

矿区内未见岩浆岩出露。

3矿床特征

矿床范围东至杉根洞村,南至大朗村,西至大降坑,北至大降坪,东西长5.7m,南北长5.7km。

从大降坑通过九龙桥至杉根洞村止,矿体长约7700m,平均宽约299m。

从富礼村-大熬石至云浮城止,矿体长约3750m,平均宽度约544m,在大熬石一带的喀斯特盘地之中,宽度变化比较稳定。

从石塘至高峰,矿体长约2150m,平均宽度约350m,实为大熬石盘地之一部份,故矿体较宽,后半段则呈带状分布。

从大降坪起通过花石山地下河至金龙桥止,矿体长4.0km~5.0km,平均宽约248m,在高峰喀斯特盘地中矿体分布较宽,而在地下河以下矿体呈条带状。

从矿化作用的过程及矿种来看,在花岗岩中或花岗岩附近的大绀山地区,以产气成至高温热液的钨、锡、铋、钼矿为主;而在远离花岗岩的莳田地区,则以产中温至低温热液的锡、铅、锌多金属矿为主。此种现象似有分带之趋势。

3.1原生钨、锡、铋、钼、铅、锌矿产

本区锡矿工业类型的划分,在大的分类上有:锡石-石英矿系、锡石-硫化物矿系,伟晶岩矿系。主要有大绀山石英脉类型钨锡矿、大凹笃石英脉类型钨锡矿、九曲岭及下石蛤云英岩类型锡矿、大降坪含硫化物石英脉类型锡矿、西塘硫化物类型锡矿、观音山(石根)锡石-石英细脉锡矿、金子窝、莳田、葵洞方铅矿-闪锌矿类型锡矿、东村铜罗坪等式逻辑地伟晶岩类型锡矿。

在本区东北方约1km处发现有含钨锡石英脉数条。3.2砂锡矿

如上所述,本区原生锡矿床尚属不少,在此等原生矿的地区或其下游冲积层中,常形成具工业价值的残积、坡积及冲积类型的砂矿。其中较大者有:南沙河冲积砂锡矿、大降坪坡积、冲积砂锡矿、莳田、金子窝残积、坡积砂锡矿及南乡冲积砂锡矿。

4矿体特征

4.1矿体产状

砂锡矿体产于地势平坦的冲积层中,主要赋存于砂砾层、含土砂砾层及含砾砂土层中,胶结物质是泥质,但胶结不紧。

(1)矿体形状:矿层主要为一层,局部地方亦有二层或三层,矿体大都靠近基岩或在基岩之上,而此基岩绝大多数为喀斯特化灰岩或大理岩,起伏十分显著,呈波状及漏斗状。因此,矿层亦随之起伏,形成顶底板,大致都呈波状起伏的或漏斗状的不规则的矿体,尤其在垂直砂矿层走向的方向上起伏更大。

(2)矿体埋藏深度:平均埋藏距地表深度3.7m。

(3)矿层厚度:平均厚度4.11m,厚度的变化同样垂直砂矿

走向大,沿走向小,一般在大熬石、九龙桥一带厚度较大。4.2矿体成分

本矿区砂锡矿层的物质成份及岩石成份,以石英、长石、云母为主。此外尚有为数不多的其它伴生矿物成份和有益矿物成份。4.2.1岩石成份

以砂岩、变质砂岩、石英岩、绢云母片岩、绢云母绿泥石片岩、千枚岩、花岗岩、脉石英及石灰岩为主,此外,尚有云英岩、辉绿石、石英斑岩等。这些岩石组成的物质结构及其砾石,因经长距离的泮运大都较圆滑,多呈椭圆形、圆形。

4.2.2有益矿物成份

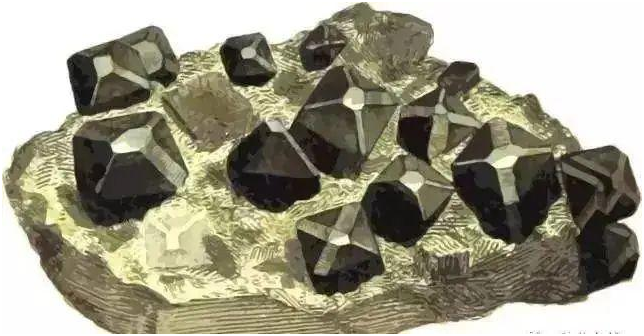

矿区的重砂样品,目前知道的砂锡是这个矿区的唯一的有益矿物,锡石都是单体的二氧化物,颜色多为棕红、黑及褐黑色,透明至半透明,具强烈的油脂光泽,晶形往往保持完整,呈正方柱或正方锥或柱面显晶,多呈粒状,无磁性或具弱磁性,在偏光镜下有环带状构造,一轴晶正光性,高折光率。

4.2.3伴生矿物成份

伴生矿物有黑铁矿、磁铁矿、褐铁矿、镜铁矿、磷灰石、金红石、绿帘石、电气石、柘榴石、楣石、锆英石、黄玉、绿泥石。

5矿床成因

砂锡矿的形成与河流的演变密切相关,矿区内南沙河从大降坑至杉根洞村,曾经过几次大的改道,现代河即为最后一次的改道而成,根据初步了解,流过途径,可能有下列四次的改变:

(1)第一次流过途径:可能首先突破豆腐头至富有岗山,在富礼亩处形成谷地,河水即由此流过;然后,再利用其较强的侵蚀力量侵蚀石塘至高峰一带的,靠近千枚岩的石灰岩,使之成为谷地,河流即从此流过。此时,可能由于上游支流不多,流量不大,带矿不多,地形不十分有利于重砂沉积,故形成厚度不大,品位不甚高的砂矿。

(2)第二次流过途径:从富有亩谷口向东南流经马头山至平风山,逐渐凿开并扩大原区有的喀斯特溶洞,并从此流经云城,最后沿现代河方向流去,云城北一带不大好的砂矿即成于此时。

(3)第三次流过途径:从实有亩谷口逐渐由东南流向,转为南东向,平风山-牙尖山即被其逐渐侵蚀而分开,河流逐由此流过,通过此“口子”后即沿现代河方向流去,此时大熬石一带,因经三次的改道,逐渐形成喀斯特盆地,九龙桥一带并侵蚀成低洼地区,此两种地形实为砂矿生成的良好条件,加之前者沉积机会较多,故形成此两地段矿层较厚,品位较高的砂矿;当然,此时在下游地段也造成了砂矿,但品位不高。

(4)第四次过途径:从大降坑至东南流,首先突破富礼岗-大坑山封锁,然后分为二支流,一支流突破富礼岗-牙尖山后先作东北方向,向高峰流去,后作南东方向,向云城流去,此时地势稍微有所上升,河流下切能力并相应有所增加,故形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶地;另一支流突破牙尖山-大坑山,沿现代河方向流去,也就是说形成现代河,此时在九龙桥一带并形成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ阶地,同时在形成Ⅲ阶地时尚有一小条支流从平风山北脚流至云城,并形成该处第Ⅳ级阶地。本次河流的改道,对原生已沉之冲积物质侵蚀破坏不深,仅有5m左右(Ⅰ阶地与现代河床高差为5m),故不仅原先正式的砂锡矿大都能得以保存,而且还形成了河漫滩砂锡矿,靠近现代河的矿体,部份或全部主要在此期形成。

6找矿方向及远景

在本区东北方约1km处发现有含钨锡石英脉数条,其附近或深部极有可能有隐伏岩体存在,隐伏岩体极有可能形成高温热液型锡矿床,矿区南东侧及外围还有大量的冲积层可作为今后找矿远景。