青海省浪里克铜矿矿体地质特征与矿床成因研究论文

2024-05-17 09:58:54 来源: 作者:liyuan

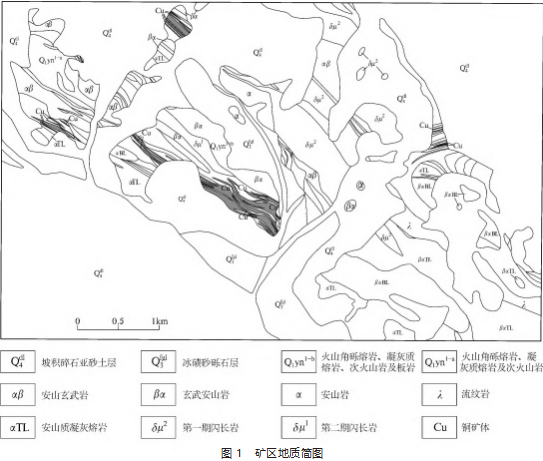

摘要:浪里克铜矿大地构造位置地处青藏高原东北缘北祁连褶皱带,在漫长的地质演化过程中,由于经历不同构造层次伸展、压缩、剪切交替的变形机制,加里东期形成的构造组合是测区的主要构造形式,位于天祝加里东期、华力西期铜金铅锌锰成矿带和红沟-炭石岭加里东期铜钨铅锌金成矿带,成矿地质条件较好。矿区位于银灿-红腰线区域断裂的北侧,该断裂是矿区主要的导矿断裂构造,主要的矿体均赋存于闪长玢岩岩体与安山岩的内外接触带上,矿区内共发现3个矿体群,大小矿体23个,矿床成因类型属海相次火山热液型铜矿床。

摘要:浪里克铜矿大地构造位置地处青藏高原东北缘北祁连褶皱带,在漫长的地质演化过程中,由于经历不同构造层次伸展、压缩、剪切交替的变形机制,加里东期形成的构造组合是测区的主要构造形式,位于天祝加里东期、华力西期铜金铅锌锰成矿带和红沟-炭石岭加里东期铜钨铅锌金成矿带,成矿地质条件较好。矿区位于银灿-红腰线区域断裂的北侧,该断裂是矿区主要的导矿断裂构造,主要的矿体均赋存于闪长玢岩岩体与安山岩的内外接触带上,矿区内共发现3个矿体群,大小矿体23个,矿床成因类型属海相次火山热液型铜矿床。

关键词:青海省;浪里克铜矿;矿体地质特征;成矿作用;矿床成因

1地层特征

矿区地层主要由早奥陶世阴沟群火山组组成,此外为大面积覆盖的第四系,占全矿区面积的50%。

1.1早奥陶世阴沟群火山岩组

该岩组为一套浅变质的中-中基性火山岩-碎屑岩建造,属槽型海相喷发、喷溢到沉积相的产物[1-2]。根据岩相、岩性及接触带关系可分为上、下两个岩段,总厚度不大于800m。地层产状走向120。~150。,倾向北东,倾角40。~60。。上岩段主要岩性为:流纹岩、安山质凝灰熔岩、黄铁矿化安山岩或安山质玄武岩、安山质角砾岩、火山角砾岩、安山质凝灰熔岩(绢云绿泥片岩),厚度大于150m。下岩段主要岩性为:流纹岩、安山质凝灰熔岩、含铜安山质隐爆角砾岩及闪长玢岩、安山质玄武岩、玄武质安山岩,玄武安山质角砾熔岩,含炭板岩、钙质板岩、变砂岩夹灰岩,安山质凝灰熔岩,安山岩,玄武岩,含炭钙质板岩、变砂岩,泥钙质板岩,厚度为380~430m。

1.2第四系

按其成因类型及地貌特征可分为:

①上更新统冰水堆积层,主要分布于矿区内山坡脚前缘及冲沟两侧地貌上形成台地。堆积物主要为冰融水将原冰川搬运物堆积而成。主要由砂及砾石组成,分选性差、砾石成分复杂,表面为植被所覆盖。厚约10~20m。

②上更新统冰碛层,多分布于4000m以上的山间洼地中,形成冰斗的冰碛地貌。主要由大、小不等的风化岩块及砾级不同的砾石、砂粒级亚砂土混杂堆积而成,厚5~40m。

③全新统冲积、洪积层,分布于现代河床及冲沟中,形成河漫滩及河床堆积。由砂土、砾石组成,砾石大小不等,多呈次棱角状、浑圆状。砂、砾石成分复杂,未胶结、分选性差,厚2~5m。

④全新统坡积层,分布于山坡及山脊附近,常形成碎石及流石坡。主要由碎石及亚砂土组成,碎块大小不等。多为棱角状的杂乱堆积,厚2~15m。

2构造特征

矿区位于银灿-红腰线区域断裂的北侧(图1)。该断裂横贯全区,走向305。~125。,倾向北东,倾角50。~70。。该断裂使矿区内早奥陶世下火山岩组地层逆冲于三叠系地层之上。为本区主要的导矿断裂构造。

此外,在矿区的南东角的安山质凝灰熔岩中见一正断层,出露长约200m,呈北西向弧形产出,走向近北东20。,倾向南东及南南西,倾角38。。该断裂可能为节理、裂隙受后期构造活动所致的次一级断裂,意义不大。

3火山岩

矿区火山岩岩石类型较为复杂,主要以中基性火山熔岩为主,此外有少量火山碎屑岩,主要岩性为(黄铁矿化)玄武安山岩、绿泥石化安山岩、安山岩、英安岩以及凝灰质砂岩等。岩相主要为爆发相、喷溢相、喷发-沉积相。(黄铁矿化)玄武安山岩:岩石呈浅灰黑色,少斑结构、基质具球粒结构,块状构造,岩石由斑晶及基质组成。绿泥石化安山岩:岩石呈灰-灰绿色,隐晶或斑状结构,块状构造[3]。岩石以自形板条中奥长石为主,普通角闪石,绿泥石,石英和钾长石的个体或显微文象交生体均为长石板条状空隙充填物,岩石为全晶质结构,矿物颗粒粒径较粗,岩石蚀变较强。英安岩:浅灰白色,变余斑状结构,变晶结构,块状构造,局部具定向流动构造或变余杏仁构造。岩石主要组成为钠长石微细斑晶很少。

4矿床地质特征

矿区内共发现3个矿体群,大小矿体23个,尤以Ⅰ矿体群规模最大,工作程度较高,对Ⅱ、Ⅲ两矿体群仅做初步了解。

4.1矿体的形态、产状和规模

矿体具有平行分布成群产出的特点,矿体走向北西-南东向基本与区域构造线一致,矿体倾角在45。~55。之间。

4.1.1Ⅰ矿体群

Ⅰ矿体群产出于A火山通道的机构之中,工程已控制长为900m,地表出露宽度变化较大,西窄东宽,一般宽10~40m,最宽93.80m,垂伸最大400m,走向322。~122。,倾角42。~55。。矿体群共有大小不等的9个矿体组成,其中Ⅰ4矿体规模最大,长1117.50m,最厚174.50m,平均厚93m。其中出露地表的矿体有4个,隐伏矿体5个。矿体群由北西向南东方向倾伏,东段倾伏更为明显,侧伏角约15。~20。,矿体在平面上平行排列,在剖面上呈叠瓦状排列。个矿体赋存标高在3400~4060m,主矿体Ⅰ4、Ⅰ5、Ⅰ6产出标高在3500~4000m,出露最高的是Ⅰ4矿体,最低的为Ⅰ9矿体。Ⅰ矿体群个矿体多呈不规则扁豆状及似层状产出,仅个别矿体呈脉状产出。多数矿体倾角在45。~55。,但有向深部变陡的趋势。

4.1.2Ⅱ矿体群

Ⅱ矿体群位于B型火山通道构造中,其走向和火山通道的长轴方向是一样的。也与区域构造线基本是一样的。由大小不等的7个矿组组成了本矿体群,经地表工程揭露矿体群长约230m左右。

4.1.3Ⅲ矿体群

Ⅲ矿体群产于C火山通道构造内,矿体群方向与火山通道构造长轴方向一致,大约在130。~310。。矿体群倾向为北东向,倾角为60。~65。。经地表工程控制矿体群昌100m,由7个平行脉状矿体组成。最大的为Ⅲ4矿体厚达20m,其余各矿体厚仅1~6m。

4.2矿石的矿物成分

矿物的成矿体的矿石矿物组分比较简单,其组合随着矿石类型的不同而异,主要的金属矿物有黄铁矿、黄铜矿及褐铁矿、孔雀石,脉石矿物有石英、阳起石、绿帘石、绿泥石以及绢云母;次要的金属矿物有白铁矿、磁黄铁矿、闪锌矿、铜蓝、赤铁矿,脉石矿物有碳酸盐矿物、石英。从成矿的角度看,最重要的矿物是:黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿等,矿石中较重要的矿物特征如下:

4.2.1黄铁矿

呈黄白色,在生成顺序上大致有三期产物,即早期黄铁矿多呈自形-半自形的微粒状晶体,其粒径一般在0.02~0.3mm,小者呈针尖状,大者达0.45mm,呈星散浸染状分布于岩石中;中期黄铁矿多呈半自形或自形粒状,晶体较大,其粒径在0.05~0.60mm,个别较大者在1mm以上。黄铁矿不均匀分布,常呈集合体出现,构造团块状或似脉状,晚期黄铁矿多呈半自形-它形微粒状晶体,个别呈自形晶体,粒径一般在0.02~0.45mm,分布于脉石矿物之间,呈细脉状穿插于围岩及矿体中。黄铁矿为矿区最主要的造矿矿物,一般含量较高,遍布于各矿体及近矿围岩中,尤其中、晚两期黄铁矿与黄铜矿关系较大,构成黄铁矿矿石、黄铜黄铁矿矿石、黄铜矿矿石的主要成分。

4.2.2黄铜矿

呈古铜黄色或黄色,亦具有三期产物,早期的黄铜矿多呈它形微粒状,粒径一般在0.01~0.24mm,呈星散浸染状分布于矿体中;中期黄铜矿多与磁黄铁矿连生,呈它形不规则粒状晶体,黄铜矿粒径多在0.03~0.08mm,大者可达0.15mm。磁黄铁矿粒度稍大,一般在0.08~0.15mm,大者可达0.25mm,它们呈星散浸染状分布于矿体中,偶见呈团块状,构成块状黄铜黄铁矿矿石;中期黄铜矿与中期黄铁矿伴生产出,并交代黄铁矿;晚期黄铜矿多呈它形粒状晶体,粒径在0.02~0.10mm,大者在0.20mm左右。黄铜矿有三种形态产出:黄铜矿与磁黄铁矿连生;黄铜矿与闪锌矿、方铅矿连生;黄铜矿与斑铜矿连生,并被后者交代。不论哪种产出形态,它们都呈星散状或细脉状产出于矿体中。

4.2.3闪锌矿

呈灰色,它形粒状晶体,常与黄铜矿连生。在闪锌矿中可见含固溶体分离的乳点状黄铜矿。闪锌矿与黄铜矿、方铅矿等多呈共生产出,并可见与磁黄铁矿、黄铁矿嵌生。

4.2.4磁黄铁矿

矿物呈玫瑰棕色,它形粒状。主要与黄铜矿连生,部分充填在黄铁矿颗粒之间,并对黄铁矿产生溶蚀和包含现象。

4.3矿石类型与矿石的结构构造

通过对矿芯的系统观测和参考化学分析结果,矿区矿石可划分出氧化矿矿石、混合矿矿石及硫化矿矿石三种自然类型。若按矿石的结构构造分类可分成星散浸染状矿石、细脉浸染状矿石、稀疏浸染状矿石、稠密浸染状矿石及团块状矿石5类;若按矿石中主要矿物成分分类仅可分出黄铁黄铜矿矿石一种。

5成矿作用及控矿因素

对于火山岩型硫化物矿床来说,肯定是受火山作用及其产物的控制,具体到浪力克矿床主要的成矿作用和控矿因素有:

(1)浪力克铜矿床产出于银灿-红腰线铜多金属成矿带中,并处于浪力克火山喷发中心内,受火山通道的控制。矿区内三个矿体群分别赋存在三个火山通道构造中,并且直接控制着矿体的产生和发展,因为火山通道构造最有条件造成多次的火山岩浆上升的作用。

(2)成矿作用与火山活动晚期的气液活动及次火山岩侵入活动密切相关。有无气液和次火山活动以及活动的强弱决定着是否成矿及矿体规模的大小。Ⅰ矿体群产出于矿区最大的火山通道构造内,由于该构造中气液活动性强并有多次的次火山岩浆活动而形成较大规模的矿体并形成多层的盲矿体。

(3)矿床严格受岩性控制,主要的矿体均赋存于闪长玢岩岩体与安山岩的内外接触带上。赋存在安山岩(玄武安山岩)中的矿体少且规模也小。

(4)岩石中裂隙的发育改善了矿液的渗透条件,扩大了热液与岩石的接触面。矿体区内,上部的火山岩及次火山岩岩石裂隙构造比较发育,造成了存矿的有利条件。

6矿床成因研究

根据以上综合研究认为矿床成因如下:

(1)成矿作用与火山活动关系密切,成矿作用与火山活动关系密切。成矿作用与火山活动无论在空间上、时间上,还是在物质成分上均有紧密的联系:空间上,矿床产出于火山通道构造内,并受火山通道构造的制约;时间上,成矿发生在安山熔岩岩浆喷发,喷溢晚期;物质成分上,成矿元素来源于火山气液及火山岩。因此可以说成矿作用是火山作用的一个组成部分。

(2)第一期闪长玢岩,具有广泛的矿化,矿化富集地段即形成矿体。矿体与围岩均呈渐变过渡关系,无明显界线。

(3)在矿石类型上以浸染状矿石为主,次为细脉浸染状矿石,具热液成矿的特点。

(4)围岩蚀变的分带性既有斑岩型铜矿的特点,又有黄铁矿型铜矿的相似性,几乎介于二者之间,但更接近于前者。根据上述,本矿床成因类型应属海相次火山热液型铜矿床,矿区成矿地质条件较好,具有较好的找矿远景。

参考文献

[1]罗志中,孙宏亮,罗瑛,等.青海省开木棋河东铜钼多金属矿地质特征与成矿机理研究[J].中国锰业,2019,37(5):91-94.

[2]岳强.甘肃省红旗山铜矿成矿地质背景及找矿标志[J].冶金与材料,2023,43(9):190-192.

[3]周建平,刘柯,罗凤亿,等.青海省循化县谢坑铜金矿床地质特征及找矿标志[J].四川有色金属,2023(1):23-25.