用 ICP 法测定湿法锌冶炼流程样品中金属元素的含量论文

2024-05-06 10:34:37 来源: 作者:liyuan

摘要:采用 ICP6000 系列电感耦合等离子发射光谱仪,同时测定冶炼厂流程液体样品中的铅、锌、铜、铬、铁等十多种金 属元素,线性相关系数绝大多数大于 0.999 5;相对标准偏差在 0.12%~1.15%。该方法准确度、精密度和灵敏度均能较 好满足相关标准要求,具有多元素可以同时测定分析,样品前处理简单,干扰少,测定快速准确、省时省力等优点。

摘要:采用 ICP6000 系列电感耦合等离子发射光谱仪,同时测定冶炼厂流程液体样品中的铅、锌、铜、铬、铁等十多种金 属元素,线性相关系数绝大多数大于 0.999 5;相对标准偏差在 0.12%~1.15%。该方法准确度、精密度和灵敏度均能较 好满足相关标准要求,具有多元素可以同时测定分析,样品前处理简单,干扰少,测定快速准确、省时省力等优点。

关键词:电感耦合等离子发射光谱法;流程液体样品;金属元素

0 引言

电感耦合等离子发射光谱法 (Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry,ICP-AES)具有 多元素同时检出能力,可同时测定一个样品中的多种 元素,仪器稳定性好,精密度、准确性高,测定的线性 范围宽,分析速度快,采用惰性气体作为工作气体,光 谱背景干扰少,可检测出锌、铅、铜、铬、铁等 70 多种 无机元素的定性、定量分析,在环境监测、冶金、化工 等各个行业广泛使用[1]。

原子吸收光谱法 (AAS) 与原子荧光光谱法 (AFS) 是水质检测中测定金属元素经常使用的两种分析方法。 AAS(火焰法和石墨炉法)1次只能测定 1 种元素,且线 性范围较窄。AFS 法检出限值低,线性范围较宽[2]。

本课题研究采用电感耦合等离子发射光谱法 分析冶炼厂流程分析样品 (净化液、镉段液、电锌液、 上 清液) 中 Fe、Cd、Co、Cu、Ni、Pd、Sb、As、Ca、Mg 等 10 多种金属离子的含量,本法可同时测定多元素,具 有操作简便、分析速度快、线性范围宽、结果准确可靠 等优点。

1 实验原理

原子发射光谱分析 (AES):利用受激发的原子产生的光学辐射进行定量分析的方法。

等离子体 (Plasma):指电离度超过 0.1% 被电离 了的气体,这种电离气体含有中性原子、分子、电子和 离子,同时正离子和电子的浓度处于平衡状态,所以 等离子气体显现中性。ICP 属低温等离子体,温度可 高达 6 000~8 000 K[3]。被测定的溶液首先进入雾化 系统,并在其中转化成气溶胶,一部分细微颗粒被氩 气载入等离子体的环形中心,另一部分颗粒较大的则 被排出[4]。进入等离子体的气溶胶在高温作用下,经 历蒸发、干燥、分解、原子化和电离等一系列过程,将 原子和离子激发成特定波长的光谱,这些光谱线经过 出射狭缝照在光电倍增管上产生电信号,产生出的电 信号进入电子计算机后与标准的电信号相比较,进而 计算出样品溶液的浓度。冶炼厂质检化验室电感耦合 等离子发射光谱仪采用蠕动泵进样方式进样,最常用 的预处理方法就是消解,湿式消解法常用的氧化剂有 HF、HNO3、H2 SO4、H2O2 等[5]。

2 实验部分

2.1 主要仪器设备

ICP 光谱仪,赛默飞世尔科技 (上海) 有限公司生 产的 ICP6000 系列电感耦合等离子发射光谱仪。

2.2 方法提要

试料在硝酸介质中,采用标准加入法,在电感耦 合等离子体原子发射光谱仪上,于各元素所对应的波 长处测量发射强度,并通过标准曲线计算其浓度。

2.3 主要试剂和标准工作液

2.3.1 主要试剂

优级纯硝酸、高纯氩气 (≥99.996%);各分析元素 标准贮备液:钴 0.2 g/L,铁 2.4 g/L,铜、镉 10 g/L(称取 0.020 0 g 纯金属钴、0.240 0 g 铁、1.000 0 g 铜、镉准 确到 0.000 1 g, 用王水溶解,必要时加热,直至溶解 完全,然后用二级水稀释定容至 100 mL);铬标准溶 液 (1.000 mg/mL):采用光谱纯或高纯金属配制。杂质 元素混合标准溶液 (10 μg/mL),5% 硝酸介质。所用试 剂均为优级纯以上,水为高纯水。

2.3.2 标准工作液的配制和工作曲线的制定

通过试验用 ICP-AES 法测量冶炼厂流程分析液 体样品,液体中的各种金属元素可以按一定组合进行 分析,而彼此间又不会相互干扰。

钴、铁、铜、镉混合标准溶液:用经检定为 C 级的 微量滴定管或移液管准确移取 5.00 mL 贮备液中,加 入 15 mL 硝酸,用二级水稀释至 500 mL 容量瓶中,使 溶液中钴、铁、铜、镉的浓度分别为:2 mg/L、24 mg/L、 100 mg/L、100 mg/L、100 mg/L.

分别移取钴、铁、铜、镉等混合标准溶液,按如表 1 所示,配制出一组系列标准溶液。

一组系列混合工作标准溶液配制好后,待仪器稳 定,结合仪器工作条件,将混合工作标准溶液依次吸 入,绘制标准工作曲线。

2.4 实验条件

2.4.1 仪器工作条件

仪器参数采用多种分析元素优化的折中条件,设置样品泵参数:泵稳定时间 5 s, 设置光源参数:RF 功率 1 150 W,辅助气流量 0.50 L/min,雾化气流量 0.50 L/min, 冷却气流量为 12.0 L/min,观测距离 12.0 mm,等离子 体观测方式轴向。

2.4.2 各元素分析线的选择

钴元素波长为 228.616 nm,铁元素波长为 261.187 nm, 铜元素波长为 327.396 nm,镉元素波长为 228.802 nm。

2.5 分析步骤

2.5.1 样品来源

水样均取自冶炼厂净化液、浸出液、电锌液、上清 液等试样

2.5.2 仪器准备

开机准备:

(1) 开空调开关,将室内温度设定为 20~25 ℃;

(2) 分析室内氩气瓶储量至少有 2 瓶,确保有足 够的氩气用于连续工作;

(3) 检查废液收集桶是否有足够的空间用以收集 废液;

(4) 缓慢转动氩气瓶阀门,将氩气压力调节在 0.5 ~0.7 MPa 之间;

(5) 按下空气开关、断电保护器和稳压电源,并确 认其在电压为 220 V ±5 V,零地电阻≤1 Ω 的工作状 态,稍后按下左后侧下方黑色刀闸,打开光谱仪主机 电源;

(6) 打开电脑、显示器和打印机,启动桌面上软件, 检查联机通讯情况;

(7) 待仪器初始化后,将电脑与仪器连接进行设 备预热;

点火准备和点火:

(1) 再次确认氩气储量和压力,确认光室温度为: 38.0 ℃±0.1 ℃,打开氩气并调节出口压力在 0.55 ~ 0.65 MPa 之间,用大量或一般氩气驱气 1 h,确保 CID检测器不会结霜;

(2) 检查并确认雾化室、雾化器、炬管、泵管等进 样系统有没有连接和安装正确;

(3) 固定蠕动泵夹,调节好其松紧状态,将进样管 放入水中;

(4) 打开冷却循环水系统,将冷却温度设定为 20~22 ℃,再次确认其工作正常;

(5) 首先打开抽风机电源开关,看一下风门是否 已经全部开启,且有足够的抽风力,然后再进行点火 作业;

(6) 打开软件中的“等离子体状态”中“仪器状态” 对话框,然后看一下里面各内锁状态是否正常;

(7) 检查等离子体状态的“仪器状态”对话框中检 测器 camera 是否 ≤ -44 ℃,发生器 Generator 温度是 否≤30 ℃,光室 Optics 温度是否在 38.0 ℃±0.1 ℃, 待所有温度显示正常;

(8) 点击“等离子体开启”,执行点火命令,仪器点火 后执行“光谱仪优化”,确保等离子体稳定 15~30 min。

2.5.3 样品预处理

(1) 标准加入法。移取 10 mL 样品 (循环液移取

15 mL) 至 50 mL 比色管中,加入硝酸 2.5 mL,用二 级水稀释至刻度,摇匀。

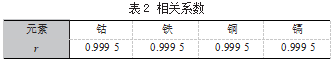

(2) 标准曲线法。标准曲线法取样体积视样品含 量高低而定,必须保证样品强度在标准曲线范围内, 酸度必须与标准曲线保持一致。于等离子体发射光谱 仪上,在仪器运行稳定后,在选定的仪器工作条件下, 用配制好的标准工作溶液进行校准标准工作曲线。同 时要求各元素工作曲线相关系数应不小于如表 2 所 示的要求。

2.5.4 试样分析

在足够的氩气、压力、温度、气路畅通等最佳工作 条件下,等光源稳定后,先测定样品空白,再分别测定 系列标准溶液,绘制出工作标准曲线,然后用废液、新 液等处理好的液体样品用同样的方法进行直接分析 测定。因谱线重叠干扰的情况比较少,故可采用直接 干扰校正法 (IEC) 来校正标准曲线背景。分析完标准 曲线后必须用 5% HNO3,清洗大约 30 s,之后用去离 子水清洗大约 1 min 后才可分析样品(如遇含量高的 样品时等同操作)。测试分析试液及空白。仪器根据标准工作曲线,自动计算出各元素含量。

2.5.5 仪器关机

(1) 待所有试样分析测试结束后,先用稀硝酸洗 进样系统 3 min,再用去离子水冲洗进样系统 5 min ;

(2) 点击界面上“等离子体关闭”,熄火;

(3) 按下冷却循环水系统开关,关闭电源;

(4) 缓慢松开蠕动泵夹,按下抽风机开关,关闭 电源;

(5) 点击桌面界面上的“等离子体状态”上“仪器 状态”对话框,在检测器 camera ≥20 ℃工作条件下继 续用氩气驱气 5 ~ 10 min,最后关闭氩气;

(6) 退出桌面上软件,关闭电脑、显示器、打印机;

(7) 在分析仪器长时间不运行的情况下,依次关 闭主机电源、稳压器,处于停机状态;

(8) 做好仪器设备点检及使用记录。

2.5.6 仪器日常维护保养

(1) 开启空调,保证仪器室内温度在 22~25 ℃, 湿度 <65%,仪器设备干净表面无灰尘。

(2) 先检查确认仪器设备状态指示均正常,再点 火进行样品分析。

(3) 在未点火前,始终保持蠕动泵夹松弛。

(4) 如遇停电情况,应及时按下仪器主机电源开 关,关闭电源。

(5) 每班作业前先检测零线与地线之间的电压小 于 AC 5 V,再点火作业。

(6) 定期做好中心管和炬管的积盐清洁维护保 养。因硫酸锌溶液中含有机盐较多,长时间使用炬管 和中心管后会有积盐污染,可以将中心管和炬管取下 后,将其放入盛满肥皂水的超声波池内清洁 10 min 左右或可以将其放入加热后的盐酸或硝酸溶液中清洁10 min 左右,如果污垢严重,可以放入加热后的王水溶 液 (3 份盐酸和 1 份硝酸的混合液) 中浸泡。将中心管 和炬管清洗结束后,将其转移到超纯水中冲洗 5 min, 再用电吹风或放在 95 ℃的烘箱中进行烘干后,冷却 后重新安装。

(7) 炬管维护保养:炬管在长时间工作中容易积 碳,通过燃烧的方法对积碳进行处理:先将炬管放在 加热到 750 ℃马弗炉中,打开炉门让空气进入大约30 s,再关闭炉门重新升温到 750 ℃,重复此步骤 2 到3 次,直到炬管上积碳消失,关闭电源将矩管冷却到 常温。

(8) 冷却循环水的更换和配制:冷却循环水一般选用经煮沸冷却后的高纯去离子水 (电阻大于 15 MΩ), 也可以在上述水中加入 5% ~ 10% 的乙二醇。

3 结果与讨论

3.1 分析线的选择

选择适宜的分析线,直接关系到测定方法的可 信度和测定结果的准确性,所以,分析过程中待测元 素波长的选择是本实验最重要的环节,被测元素的分 析线的选择必须考虑其背景干扰、灵敏度等因素。可 以从仪器分析线数据库中选取各分析线中灵敏度较高的数条分析线,并依次用选取的分析线绘制标准曲 线,用线性最好、检出限低、干扰最少的分析线为本法 分析线。

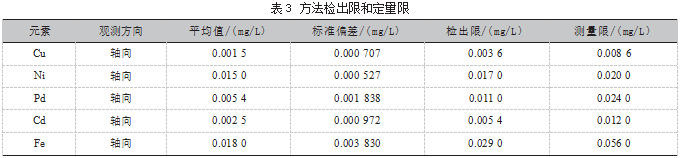

3.2 方法检出限和定量限试验

根据标准方法在 100 mL 容量瓶中加入 5 mL 优 级纯盐酸,用水稀释到刻度,混匀,按选定的各元素分 析波长进行 10 次独立空白试验,以样品空白平均值 加 3 倍标准偏差为方法检出限,以空白值加 10 倍的 重复性标准偏差作为定量限,相关数据如表 3 所示。

铜、铅、镍方法检出限和定量限都小于标准方法 要求 1.0 mg/L,镉方法检出限和定量限小于标准方法 要求 0.5 mg/L,铁方法检出限和定量限小于标准方法 要求 10.0 mg/L,检出限和定量限满足方法要求。

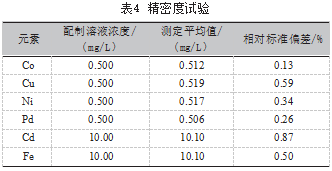

3.3 精密度试验

按工作条件对样品进行重复测定 (n=12),相对标 准偏差 (RSD) 在 0.12% ~ 1.15% 之间,说明本方法的 精密度好,能满足测定要求,结果如表 4 所示。

3.4 正确度试验

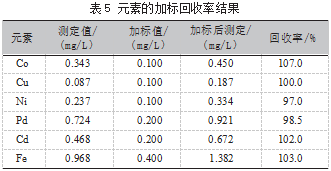

配制各元素的加标样品,进行回收率试验,结果 如表 5 所示。

4 结语

ICP-AES 法应用于水质、冶炼厂流程分析流程液 体中多元素的同时测定,有着检出限低、灵敏度高、线 性范围宽快速、操作简便等优点,其精密度、准确度、灵敏度等均能满足流程液体样品分析的要求。

参考文献:

[1] 陈学芳,高真. ICP-AES 法分析水质的探讨[J] . 光谱实验室,1994,11(3):27-31.

[2] 叶林. ICP-AES 法测定废水中七种元素[J] . 铜业 工程,2004,15(2):54-56.

[3] 熊晓燕. ICP-AES 法测定黄铜中的铅、铁、铋、 镍、铝、铜[J] . 广东有色金属学报,2004,14(2):145-147.

[4] 刘敏忠. 现代分析仪器分析方法通则及计量检 定规程[M] . 北京:科学技术文献出版社,1997.

[5] 杨元,高玲. 无机酸对 ICP 测定Pb、As、Cd、Cu、 Mn 的影响[J] . 中国卫生检验杂志,2001,11(6):643-644.