昆虫源共生菌鉴定方法研究进展论文

2024-04-29 11:08:55 来源: 作者:liyuan

摘要:昆虫与共生菌的互利共生关系对于维持昆虫正常的生理功能和行为具有关键作用。研究共 生菌对于理解昆虫生态、提高农业生产效率以及开发新的生物制药方法具有重要意义。然而,共生 菌的多样性及其复杂的生态环境,对其鉴定提出了挑战。本研究回顾了从传统培养方法到先进分子 生物技术的发展,特别关注了基于 16S rRNA 基因的分子鉴定、分子生物学方法和高通量测序技术 在昆虫源共生菌鉴定中的应用,旨在为深入了解该领域提供资源。

摘 要:昆虫与共生菌的互利共生关系对于维持昆虫正常的生理功能和行为具有关键作用。研究共 生菌对于理解昆虫生态、提高农业生产效率以及开发新的生物制药方法具有重要意义。然而,共生 菌的多样性及其复杂的生态环境,对其鉴定提出了挑战。本研究回顾了从传统培养方法到先进分子 生物技术的发展,特别关注了基于 16S rRNA 基因的分子鉴定、分子生物学方法和高通量测序技术 在昆虫源共生菌鉴定中的应用,旨在为深入了解该领域提供资源。

关键词:昆虫源;共生菌;鉴定方法

昆虫与微生物的共生关系是昆虫学和微生物学 交叉研究领域的一个重要课题。近年来,随着分子 生物学技术的发展,人们对昆虫源共生菌的鉴定和 研究取得了显著成效。这些共生菌在昆虫的生存和 进化过程中扮演着至关重要的角色,微生物可以保 护宿主在变态发育最脆弱的阶段免受病原体感染, 为变态发育提供必需的营养物质和促进变态发育的 因子[1]。陈彤彤[2]研究发现胞内共生菌有助于谷蠹成 虫羽化后外表皮的形成。在过去,昆虫源共生菌的 研究主要依赖于传统的微生物培养技术,但许多共 生菌难以在实验室培养,限制了人们对它们的认知。 随着分子生物学方法 ,尤其是 PCR 技术和 16S rRNA 基因测序的引入,科学家开始能够更准确地 鉴定和分类昆虫体内的微生物组成了。这些方法使 研究人员能够绕过培养条件的限制,直接从昆虫样 本中提取 DNA,从而进行微生物多样性分析。高通 量测序技术和宏基因组学的应用极大地丰富了对昆 虫微生物共生关系的研究,提供了全面的微生物组 成和功能信息。徐昭焕[3]等采用 Illumina HiSeq 二代 高通量测序方法,分析桃蚜取食不同寄主植物后体 内微生物(细菌和真菌)群落的多样性与差异性。这 些技术不仅可以揭示共生菌的种类,还可以探索它 们在昆虫体内作用与相互作用的网络。综上所述, 昆虫源共生菌的鉴定方法从传统的培养方法转为基于分子和宏基因组的高通量技术,为深入理解昆虫 与微生物的共生关系提供了新视角和工具。因此,本 文对昆虫源共生菌鉴定方法的研究进展展开探讨, 以期为相关人员提供参考。

1 昆虫与共生菌的相互作用

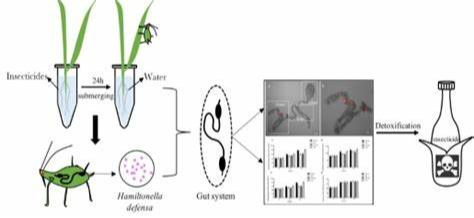

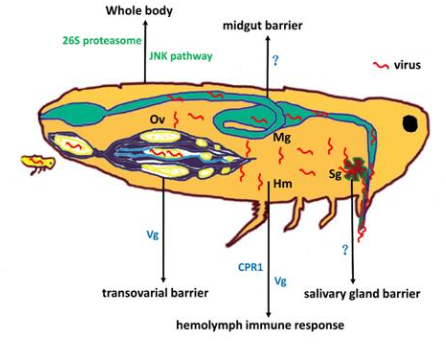

昆虫与共生菌之间的互利共生关系通常表现为 昆虫和微生物相互依赖,双方均能从这种关系中获 益。一方面,共生菌为昆虫提供了一系列生理益处。 昆虫体内存在的共生菌可以调节宿主的生殖和抗逆 性,推动宿主进化[4]。例如蚜虫、烟粉虱等昆虫体内 除了原有共生菌,还存在雷热氏菌,汉密尔顿氏菌等 多种共生菌,能够提高昆虫的生殖能力和抗杀虫微 生物能力[5]。另一方面,昆虫为共生菌提供了适宜的 生存环境和营养来源。在这种共生关系中,共生菌通 常栖息于昆虫身体的特定部位,如肠道、腺体或皮肤 表面。昆虫体内的稳定环境为共生菌生长提供了条 件,而昆虫的摄食活动则为共生菌提供了必需的营 养物质[6]。

2 共生菌鉴定方法

2.1 传统鉴定方法

在分子生物学技术发展之前,对昆虫微生物的 鉴定主要依赖于传统形态学及生理生化特性的方法。包括对菌落的宏观形态学观察,以及通过各类 生理生化实验进行详细的鉴别,例如糖类、蛋白质和 氨基酸的代谢试验、胺盐及有机酸盐的利用试验、毒 性酶类试验以及呼吸酶类试验等[7]。孟祥杰[8]采用平 板法对六斑异瓢虫雌性成虫的肠道消化道内容物进 行分离和纯化,成功获得了 5 种不同的细菌菌株。 总之,在某些情况下,传统方法可以提供稳定可靠的 鉴定结果,尤其是对于那些容易培养的微生物种类 而言。

2.2 分子生物学方法的发展

随着分子生物学技术的迅猛发展,昆虫源共生 菌的鉴定方法经历了显著性变革。这些方法克服了 传统培养技术的限制,为快速、准确地鉴定和分析昆 虫共生菌提供了新途径。分子生物学方法的一个核 心应用就是利用基因标记物进行微生物鉴定。对于 细菌,16S rRNA 基因是常用的分子标记物,因其高 度保守的序列特征被广泛应用于细菌的鉴定和分类 工作中。章雨璐[9]通过优化分析利用 16S rRNA 对椰 心叶甲肠道共生菌进行了研究。兰明先[10]则结合形 态鉴定和 16S rDNA 技术,成功分离并鉴定了泽兰 实蝇幼虫内生细菌,共分离出 22 株菌,并成功鉴定 出 21 种,分属于 10 个属。

宏基因组学技术提供了一种研究昆虫微生物群 落整体组成的方法。通过直接测序昆虫样本中全部 微生物的 DNA,宏基因组学可以揭示昆虫共生菌的 多样性和丰度[11]。该方法不依赖于微生物培养,因此 能够展示更加全面和真实的共生菌群落组成。易春 燕[12]则通过提取眼斑芫菁幼虫肠道的共生菌,结合 16S rRNA 测序技术,指出斑芫菁幼虫肠道共生菌的 多样性会受食物影响。荧光原位杂交(FISH)技术允 许在固定的组织或细胞样本中精准定位特定的核酸 序列,已成为一项普遍应用的、高效的、直观的核酸 分子荧光检测方法[13]。通过使用标记有荧光染料的 特异性探索,FISH 技术可以在昆虫体内直观观察到 特定菌株的分布情况。这些分子生物学方法的应用 大大拓宽了昆虫与共生菌相互作用研究的视野,使 科学家能够更深入地理解这些微生物在昆虫生态系 统中的作用。随着这些技术的不断发展和优化,预 计未来在昆虫共生微生物研究领域将取得更多重要 的进展。

3 共生菌鉴定的实际应用

3.1 农业害虫中共生菌的鉴定

在农业害虫管理中,害虫体内的共生菌会在害 虫的生理功能、生态适应性甚至是对农药的抵抗性 方面发挥作用。因此,理解害虫与其体内共生菌之间 的关系对于开发新的害虫控制策略具有重要意义。 在共生菌与害虫抗药性方面,一些研究发现,某些农 业害虫中的共生菌也参与了它们对特定农药的抗性 机制。例如,某些细菌能够分解或中和农药,以减少 药剂对害虫的毒性。通过鉴定这些共生菌并了解其 作用机制,可以为开发新型农药或优化现有农药提 供重要依据[14]。其次,对农业害虫中共生菌的鉴定为 开发生物控制策略提供了潜在可能。例如,王政午指 出捕食携带 Serratia 的豌豆蚜对龟纹瓢虫的适合度 造成了负面影响[15]。最后,农业害虫中共生菌的鉴定 对于理解害虫在农业生态系统中的角色同样至关重 要。吴秋琳[16]通过重新构建各稻区之间“虫源区-降 落区”的关系,描绘了东亚地区稻飞蝗的迁飞格局。 她深入研究了害虫的生物学特性,包括其繁殖习性、 生存和扩散能力、及其与环境因子的相互作用,为农 业相关领域提供了重要参考。

3.2 昆虫源共生菌在生物制药中的潜力

昆虫源共生菌在生物制药领域展现出了巨大的 潜力。由于其独特的生态地位及其与宿主昆虫的紧 密互动,这些微生物能够产生多种具有生物活性的 物质,对于新药开发具有重要价值[17]。研究发现,成 千上万种昆虫,如苍蝇、金龟子和蝴蝶,都具备强大 的抵御真菌和细菌感染的能力。研究人员通过研究 昆虫的免疫系统,成功分离出了昆虫体内的抗微生 物肽。经过测试,这些抗微生物肽表现出了破坏微生 物细胞膜的强大能力[18]。李帅[19]指出,在 Hypocrella sp.BCC 14524 中成功分离出了 7 个羊毛笛烷型三 酷化合物和 3 个阿帕烷型三酷化合物。通过活性实 验测试,研究人员发现部分化合物在对抗疟疾、抗菌 以及抑制 NCI-H187 细胞的毒活性方面具有较好的 成效。

4 结论

随着科学技术的发展,尤其是分子生物学和宏基因组学技术的进步,对昆虫共生菌的培养和认识 方法已从传统方法转变为了更高效、全面的分子鉴 定方法。这些技术不仅提高了鉴定效率,还揭示了 昆虫与共生菌之间复杂的作用机制。昆虫源共生菌 在农业害虫控制及新型药物研发方面显示出了巨大 的潜力。这些研究不仅对于保护生物多样性和理解 生态系统至关重要,也为未来农业实践的可持续发 展和新药研发提供了新的视角和策略。

参 考 文 献

[1] 马璐瑶, 尹梦竹, 马睿, 等. 昆虫完全变态发育与其共生 微生物之间的相互影响[J]. 生命科学, 2023, 35(10): 1306-1321.

[2] 陈彤彤. 谷蠹体内微生物多样性及胞内共生菌对其生长发育影响研究[D]. 郑州: 河南工业大学, 2023.

[3] 徐昭焕, 李婷, 廖嵩, 等. 基于高通量测序分析桃蚜体内 微生物群落结构及多样性[J]. 环境昆虫学报, 2022, 44(4): 978-985.

[4] HIMLER AG, ADACHI-HAGIMORI T, BERGEN JE, et al. Rapid spread of a bacterial symbiont in an invasive whitefly is driven by fitness benefits and female bias[J]. Science, 2011, 332 (6026): 254-256.

[5] OLIVER KM, MORAN NA, HUNTER MS. Variation in resistance to parasitism in aphids is due to symbionts not host genotype[J]. Proceedings of the National Academy Sciences of U.S.A., 2005, 102(36): 12795-12800.

[6] 王争艳, 胡海生, 雍晗紫, 等. 共生菌与昆虫的营养互作 [J]. 生物技术通报, 2022, 38(7): 99-108.

[7] 王莉莉. 橘小实蝇生殖系统细菌分子多态性及引诱性 研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2012.

[8] 孟祥杰, 刘玉升, 崔俊, 等. 六斑异瓢虫成虫肠道细菌分 离及鉴定研究[J]. 中国微生态学杂志, 2008(2): 120-121, 125.

[9] 章雨璐, 吕宝乾, 杨帆, 等. 椰心叶甲肠道微生物的分离 鉴定及功能分析[J]. 热带作物学报, 2021, 42(4): 1066-1070.

[10] 兰明先, 张某, 李建一, 等. 泽兰实蝇幼虫内生细菌的 分离鉴定及除草活性研究[J]. 江西农业学报, 2018, 30(1): 59-64.

[11] 张永敢, 赵娟, 张玉洁, 等. 药用植物凤丹(Paeonia suffruticosa) 根 际土壤 细 菌群落 16S rRNA 基 因 的 ARDRA 分析[J]. 生态学报, 2016, 36(17): 5564-5574.

[12] 易春燕, 杜超, 杨明, 等. 眼斑芫菁幼虫肠道共生菌的 多样性研究[J]. 西南农业学报, 2023, 36(4): 868-875.

[13] 陈敏, 唐文倩, 沈杰, 等. 昆虫小器官 RNA 荧光原位杂 交技术[J]. 应用昆虫学报, 2016, 53(6): 1401-1406.

[14] 陆宴辉, 刘杨, 杨现明, 等. 中国农业害虫综合防治研 究进展:2018 年 -2022 年[J]. 植物保护, 2023, 49(5): 145-166.

[15] 王政午. 兼性共生菌 Serratia symbiotica 对宿主豌豆蚜适合度及龟纹瓢虫捕食策略的影响[D]. 重庆: 西南大 学, 2023.

[16] 吴秋琳. 东亚稻飞虱的迁飞:格局、过程及气象背景 [D]. 南京: 南京农业大学, 2020.

[17] 张应烙. 昆虫共生菌 - 新药物分子的重要来源[C]// 中国植物学会药用植物及植物药专业委员会, 中国科 学院昆明植物研究所. 浙江师范大学化学与生命科学 学院, 2011.

[18] 新一代抗菌素: 原料为昆虫[J]. 中国中医药信息杂志, 2000(2): 15.

[19] 李帅, 张应烙. 昆虫共生菌的药用活性物质研究进展 [J]. 今日科技, 2014(3): 45-46.