地质灾害隐患和水文地质环境地质问题研究论文

2024-02-24 11:29:58 来源: 作者:heting

摘要:地质灾害隐患和水文地质环境问题,在很大程度上是工程项目规划开发所导致,这就应在落实各项具体要求状况下,加强地质灾害隐患和水文地质环境问题防治力度,保证地质环境和水文环境的质量和稳定性。本文将针对地质灾害隐患和水文地质环境问题加以分析,首先分别概述地质灾害隐患的种类和水文地质环境地质问题,之后从多个角度出发制定可靠防治策略,从而降低地质灾害隐患发生的可能性,维持水文地质环境质量安全。

摘要:地质灾害隐患和水文地质环境问题,在很大程度上是工程项目规划开发所导致,这就应在落实各项具体要求状况下,加强地质灾害隐患和水文地质环境问题防治力度,保证地质环境和水文环境的质量和稳定性。本文将针对地质灾害隐患和水文地质环境问题加以分析,首先分别概述地质灾害隐患的种类和水文地质环境地质问题,之后从多个角度出发制定可靠防治策略,从而降低地质灾害隐患发生的可能性,维持水文地质环境质量安全。

关键词:地质灾害隐患;水文地质环境;防治策略

地质灾害隐患的种类和发生水文地质环境问题的原因相对复杂,这就应对这两个方面加以分析,按照实际分析结果对地质灾害隐患和水文地质环境问题加以处理,保证各项防治策略的可靠性和实际管控力度,从根本角度上杜绝地质灾害隐患和各项问题带来的不利影响,继而推进地质灾害隐患和水文地质环境问题综合防治良性开展。保证水文地质和环境地质之间的关系,在防治地质灾害和水文地质环境问题过程中实现国家生态文明建设目标。1地质灾害隐患的种类

1.1地震隐患

地震作为一种常见的地质灾害,其对于人们居住环境稳定性和安全效果有着明显影响,导致这一地质灾害的原因主要表现在地球内部应力不平衡,地球内部应力变化主要通过区域地震的形式呈现出来。地震的发生区域相对广泛,在海洋和人口密集的大陆均有可能发生地震地质灾害,这就会对地质环境稳定性和人们生命安全产生较大的威胁。加上我国整体地理环境较为复杂,处于三大板块交汇处,这就使得我国各个区域出现地震地质灾害的几率骤然提升。此外,地下水过度开采、水库蓄水、石油开采和地下核爆炸等方面也会导致区域范围内出现明显地震地质灾害。在开展工程项目规划建设过程中也会因为地质开发不当而产生一些问题,造成地震地质灾害频频发生,这必然会影响地质环境稳定性和具体工作现实开展效果。

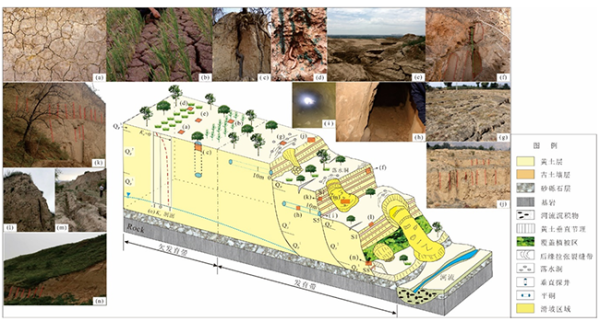

1.2滑坡崩塌隐患

滑坡和崩塌也是由于环境地质不当而导致的灾害,这种地质灾害对于人们的自身安全和财产安全有着较为严重的影响。其中滑坡主要发生在斜坡上,斜坡上土体受重力作用的影响会出现整体下滑问题,严重情况下就会造成斜坡土体结构相对软弱,加大斜坡区域出现滑坡地质灾害的可能性。如果不能对滑坡地质灾害实施优化处理,就会在短时间内造成大量土方位移的现象,严重影响人们日常生产生活的稳定性和实际管控力度。对于崩塌地质灾害来说,主要发生在陡坡上,陡坡上土体也会因为重力作用而在短时间内脱离本体,继而发生滚动和崩塌等问题。造成大量土方堆积到坡脚处。一旦发生滑坡和崩塌地质灾害,势必会影响地质环境稳定性和整体管控力度。在我国西北山区发生崩塌地质灾害的几率比较高,这就需要有关部门加强对这些地区的巡视,并把灾害治理工作提上日程。

1.3地面塌陷隐患

受人类活动和工程项目开发建设的影响,就会导致区域范围内出现地面塌陷地质灾害。就目前来看地面塌陷地质灾害主要分为两种,即非岩溶性地面塌陷和岩溶性地面塌陷。非岩溶性地面塌陷主要发生在矿山采空区的地表土层处。而岩溶性地面塌陷则是因为人类活动和气候自然条件不当所导致,造成岩溶地区出现岩溶洞孔隙增大的情况,严重情况下会导致人类活动和工程项目开发区域出现严重的地面塌陷地质灾害。而导致区域出现岩溶性地面塌陷的原因比较多,并且岩溶性地面塌陷还会受到地质岩性构造、岩溶发育、松散层厚度等因素的影响,这就会对地面塌陷地质灾害防治处理产生一定限制。在区域范围内发生岩溶性地面塌陷,就需要对发生该种地质灾害的原因加以分析,结合实际分析结果确定地面塌陷地质灾害防治方案,据此提高各类地面塌陷地质灾害综合防治力度。

1.4泥石流隐患

泥石流地质灾害主要是因为环境遭到破坏导致,主要发生区域为山区和沟谷,在恶劣天气状况下引发泥石流地质灾害的可能性呈现明显上升趋势,这对于当地居民的日常生活和自身安全有着明显影响。泥石流作为一种特殊的洪流,伴随着泥沙或者石块下落等问题,加上泥石流地质灾害的发生具有一定突发性特点,且泥石流的流速比较快,这必然会对人们自身安全产生不利影响。泥石流地质灾害在我国有着广泛分布的特点,不同地区的泥石流地质灾害表现和发生特征等方面存在一定差异,这就应根据各项差异表现确定适当防治模式。目前泥石流地质灾害主要有黏性泥石流和稀性泥石流这两种,对于黏性泥石流来说,是指含有大量黏性土的泥石流。稀性泥石流中的黏性土成分比较少。

2水文地质环境地质问题

2.1地下水频繁升降

水文地质环境出现地质问题,就会导致地下水位频繁升降,对于存在膨胀性土体和岩体的区域来说,地下水多表现为上层滞水和裂隙水等现象,受外力作用影响势必会影响地下水位的稳定性,地下水位频繁发生变化,严重情况下就会造成水文地质环境发生变化,各类地质问题层出不穷。在雨季或者旱季发生地下水位频繁升降的可能性骤然提升,旱季和雨季水文地质环境较为敏感,出现各类地质问题的可能性骤然增大。如果地下水位因为季节变化而出现升降问题,势必会造成土体和岩体出现不均匀收缩现象,水文地质环境区域范围内土体和岩体的物理性质会发生变化,造成土体和岩体的承载能力下降,引发各类地质灾害的可能性也骤然增大。水位上升会导致地下水浸润土体和岩体,岩体和土体会出现膨胀和水解等问题,岩体和土体的强度下降,对水文地质环境中地层支撑力度产生影响。如果水位变化幅度比较大,就会造成岩体和土体膨胀收缩现象明显,各种类型地质灾害层出不穷。

2.2地下水位上升

水文地质环境出现地下水位上升的原因比较多,常见的包括含水层架构变化、区域水文气象条件变化、区域气候温度降低和人为灌溉规模扩大等方面,受各项不合理因素影响,会造成地下水位上升的现象越来越明显,如果放任不管,就会造成水文地质环境产生地质问题,各类地质灾害难以得到有效处理,水文地质环境的稳定性和实际管控效果也会受到不利影响。在水文地质环境中地下水位上升,就会造成临近土壤出现沼泽化现象,土壤中盐渍含量呈现出明显上升趋势,严重情况下就会造成水文地质环境岩土结构发生变化,造成地质土壤疏松现象越来越明显。地下水位上升导致的岩土结构发生变化,水文地质环境范围内土层滑移和崩塌现象恶化。如果发生地下水位上升的区域存在建筑物,势必会引发建筑物失稳问题,严重情况下也会造成建筑结构受到破坏。

2.3地下水位下降

水文地质环境地下水位下降在很大程度上是由人为因素所导致,比如水库对下游地下水拦蓄、大规模采矿疏干矿床等原因,造成地下水位下降的现象越来越明显,地面干旱问题恶化,继而导致地质土壤疏松和地面塌陷、沉降、裂缝等灾害问题,水文地质环境稳定性和地质结构承载能力难以得到有效保障。受各项不合理原因导致的水文地质环境变化和地下水位下降会对地下水供给情况产生影响,地下水枯竭问题恶化,地下水循环体系也会遭到严重破坏,继而引发严重的生态环境问题。此外,地下水位下降也会影响水文地质环境稳定性和地质灾害综合处理效果,与之相关的地质灾害恶化,带来的隐患问题难以得到有效处理,上方土层和建筑物的稳定性下降,水文地质环境保护和地质问题处理与生态文明建设要求之间存在明显出入。

3地质灾害隐患和水文地质环境地质问题的防治策略

3.1加强地质环境勘查

对地质灾害隐患实施防治前期,需要根据地质灾害表现形式和隐患问题加以分析,采取适当技术做好地质环境勘查工作,通过地质环境勘查可以保证相关人员了解区域范围内地震活动和岩石分布状况等信息。做好关联信息归纳收集工作,保证各项信息的完善性和准确性,通过准确详细的地质环境勘查信息来确定更为适宜的防治方案。加上地质环境勘查在现实开展过程中应根据不同地质环境的差异表现对应用在其中的各项技术实施优化调整,增强地质环境勘查相关信息归纳整理之间结合力度,保证地质环境勘查结果和相关信息的完善性,通过完善准确勘查结果和相关信息推进地质灾害隐患防治和地质环境开发等工作协调开展。不同工程项目开发建设对地质环境稳定性和综合管控效果带来的影响存在一定差异,这就应根据各项差异表现做好地质环境勘查模式和具体实施方案优化调整等工作。协调地质环境勘查与水文地质环境管理之间的关联性,从而将地质环境勘查在各类灾害隐患防治中的作用全面表现出来。

3.2了解地下水位状况

针对水文地质环境问题进行识别和防治过程中,应根据具体要求对区域范围内地下水位变化情况等方面加以分析,按照具体分析结果对地下水位状况和发生各项变化的原因加以分析,按照实际分析结果和工程项目规划建设情况做出有效调整,了解地下水位变化情况和出现生态环境质量问题的原因,从多个角度出发针对地下水位状况加以调整,这对于保证水文地质环境问题处理和综合防治效果有着无可替代的作用。水文地质环境调查和地下水位变化情况分析对于具体防治方案规划制定有较高要求,这就应在落实各项基础要求状况下做好具体调整工作,对地下水位状况分析研究面临的阻碍缺陷加以调控,为水文地质环境问题防治以及关联工作良性开展提供标准化参考依据。而在地下水位状况进行分析研究过程中也应在考虑适当要求增强现代化技术在其中应用力度,保证地下水位状况分析研究的规范性和可靠性,使得水文地质环境问题防治力度得以提高。

3.3完善灾害防治制度

加强地质灾害隐患和水文地质环境问题防治力度,就应根据各项环境问题的实际表现和综合勘查结果确定相关策略,对应用在其中的各项规章制度实施完善化处理,用于保证相关制度的规范性和可靠性,对地质灾害隐患和水文地质环境问题防治过程中面临的缺陷问题加以处理,通过完善的地质环境保护制度对各项灾害隐患和环境问题实施综合防治,改善地质灾害隐患和水文地质环境问题综合防治过程中面临的限制影响,为地质灾害隐患和水文地质环境问题防治和环境综合保护提供标准化参考依据,从而满足地质灾害隐患和水文地质环境问题防治和实际管理要求。不仅如此,也应在考虑各项具体要求状况下构建完善的环境影响评估制度,了解地质开发和各项工程项目建设过程中对生态环境造成的影响,通过完善准确的环境影响评估制度可以对各项地质问题综合防治提供标准化参考依据,通过标准完善制度解决地质灾害隐患与水文地质环境问题防治过程中面临的阻碍缺陷,在提高各项地质问题防治力度的情况下,将地质开发与生态环境保护之间的关系有效表现出来。

3.4做好地质防灾减灾宣传

地质灾害的危害性比较强,在进行地质灾害隐患和水文地质环境问题防治时必须做好相关宣传工作,使得各部门工作人员可以有效了解地质灾害隐患防治的重要性,加强地质灾害隐患分析力度,从而制定切实可行的地质防灾减灾宣传计划,围绕地质灾害隐患和水文地质环境问题防治,在前期调查工作支持下展开有效宣传,通过规范化宣传增强地质环境保护人员的综合意识,有助于促使相关人员在短时间内开展地质灾害隐患和水文地质环境问题防治工作,最大化地提升水文地质环境保护力度和地质灾害综合处理效果,从而为地质工程规划建设和人们日常生活提供一个合理的环境。借助网络力量扩大地质灾害隐患和水文地质环境问题防治工作宣传范围,使得整体宣传力度和关联工作现实开展效果得以提高,这对于保障地质灾害隐患和水文地质环境问题防治工作现实开展效果和各类风险问题识别调整力度有着无可替代的作用。在这一过程中也应保证各部门工作人员之间协调配合力度,将地质工程项目现实开展过程中的防灾减灾工作落到实处,发挥防治工作宣传的实效性,促使全社会都做好防灾减灾宣传工作。

3.5规划土地使用方案

地质灾害隐患和水文地质环境问题在很大程度上是因为土地规划不当导致,为强化地质灾害隐患和水文地质环境问题防治力度,就应根据各项工程项目现实开展情况增强土地使用方案规划力度,保证土地规划方案的科学性和合理性,避免工程项目在实际开展过程中因为土地规划不当而出现问题。此前也应加强土地规划审批工作的合理性和综合管理力度,使得各项基础工作可以与土地工程项目规划达到相互契合的状态,更好发挥土地规划在地质灾害隐患防治中的作用。在土地使用情况规划过程中可能会因为地域特色而产生一些历史遗留问题,这就应以正确的观念来调整和解决各项问题。规划土地使用方案也应将地质灾害隐患和水文地质环境问题防治融入其中,积极改善土地使用规划产生的限制影响。同时也应借助适当规划管理工作,借助专业机构和专业技术人员对水文地质环境进行全面监测,为工程项目规划建设和土地使用规划提供标准合理的参考依据,从源头上杜绝地质灾害和水文地质环境问题。

3.6协调开发与环保关系

进行土地开发过程中,需要保证土地开发与环保工作之间的关联性,避免各项开发工作对水文地质和生态环境持续性和稳定效果产生不利影响,从而促使有关部门更好地开展地质灾害隐患和水文地质环境问题防治工作,在满足社会经济发展目标的情况下,将生态环境综合保护力度提升到一定高度。同时,也应实现人类活动与自然生态的协调发展,促使相关人员在防治地质灾害和水文地质环境问题过程中,认识到生态文明建设的重要性,遵循生态系统发展规律,将人与自然和谐发展的目标落到实处。加强水文地质环境保护和地质灾害防治力度,将各项标准化保护措施全面落实到位,使得工程项目开发和人类活动区域可能出现的水文地质环境问题得到有效处理,为地质灾害隐患和水文地质环境问题综合防治提供可靠有力保障。在地质灾害隐患和水文地质环境问题防治过程中也应考虑具体开发项目的实施情况,避免各项防治工作与工程项目整体开发存在出入。保证工程项目开发效果,降低地质规划和项目开发对水文地质环境产生不利影响。

4结语

为保证地质灾害治理和水文地质环境问题保护力度,就应在落实各项基础要求状况下将地质灾害隐患防治和水文地质环境保护之间的关联性表现出来,据此降低地质灾害的危害性,使得各项隐患问题综合处理效果得到有效保障。加上地质灾害隐患和水文地质环境问题防治是一项系统性工作,这就应增强各个部门在实际工作中的协调配合力度,促使全社会积极开展地质灾害防治工作,从而降低地质灾害隐患发生的可能性同时保障水文地质环境的稳定性。