基于手表防水试验方法的测试参数分析论文

2023-10-17 16:41:13 来源: 作者:yeyuankang

摘要:对GB/T 30106—2013《钟表防水手表》标准中冷凝试验的冷凝温差的设定和浸水防水性能试验时柄头的推拉状态的变更进行了专项分析和研究。以冷凝温差设定时表头温度和水滴温度为研究对象,通过试验方案设计得出最优冷凝温差值。以柄头推拉状态为研究对象,通过超压防水试验、操作件上施力试验和高温高湿试验设计得出在柄头拉出状态下进行测试的必要性,可有效防止因一线流转过程中误操作引起的漏水问题,避免不必要的漏水投诉。试验表明:增加冷凝温差和增加柄头拉出状态下的防水验证,有效提高了试验的重复性和有效性。国内外防水标准的

摘要:对GB/T 30106—2013《钟表防水手表》标准中冷凝试验的冷凝温差的设定和浸水防水性能试验时柄头的推拉状态的变更进行了专项分析和研究。以冷凝温差设定时表头温度和水滴温度为研究对象,通过试验方案设计得出最优冷凝温差值。以柄头推拉状态为研究对象,通过超压防水试验、操作件上施力试验和高温高湿试验设计得出在柄头拉出状态下进行测试的必要性,可有效防止因一线流转过程中误操作引起的漏水问题,避免不必要的漏水投诉。试验表明:增加冷凝温差和增加柄头拉出状态下的防水验证,有效提高了试验的重复性和有效性。国内外防水标准的技术指标过于宽泛已经不能满足新防水结构检测的需要,所涉及的工艺技术论证结论可为修订ISO标准提供强大的技术支撑。

关键词:防水手表;冷凝温差;凝雾消散时间;柄头推拉状态

Abstract:A special analysis and research are conducted on the setting of condensation temperature difference in the condensation test and the change of the push pull state of the handle during the immersion waterproof test in the GB/T 30106—2013"Watch and Clock Waterproof Watch"standard.The optimal condensation temperature difference is obtained through experimental scheme design,taking the temperature of the meter head and the temperature of water droplets as the research objects when setting the condensation temperature difference.Taking the push pull state of the handle as the research object,the necessity of testing in the pull out state of the handle is determined through overpressure waterproof test,force application test on the operating component,and high temperature and high humidity test design.The experiment shows that increasing the condensation temperature difference and increasing the waterproof verification under the pulled out state of the handle effectively improves the repeatability and effectiveness of the experiment.The technical indicators of domestic and foreign waterproofing standards are too broad to meet the needs of new waterproofing structure testing.The process technology argumentation conclusions involved can provide strong technical support for revising ISO standards.

Key words:waterproof watch;condensation temperature difference;dispersion time of condensation mist;handle push pull status

0引言

“防水”是手表的一项重要性能[1-2],随着人们日益重视健康运动和旅游度假,佩戴手表出现在有水环境的场景日益增多,手表的防水性能在手表质量中占据重要地位。手表除外观面使用316L不锈钢和蓝宝石玻璃等耐腐蚀材料外,其内部的表盘、表针、机心和磁屏蔽罩等部件一般采用铜、铝、碳钢等耐蚀性一般的材料,使用中手表进水会导致机心出现腐蚀锈迹导致停走。即使是轻微进水,也会在面玻璃内侧形成水雾,如图1所示,时间久了会导致表盘和表针出现腐蚀锈点,影响美观。

GB/T 30106—2013《钟表防水手表》[3]标准4.2条中规定的冷凝试验方法对“将手表置于温度为40~45℃的加热板上,直至手表玻璃的温度与加热板的温度相同”和“将温度为18~25℃的水滴滴在手表玻璃上,或将相同温度的湿布或湿垫覆盖在手表玻璃上”,在标准实施中发现过宽的温度范围会导致产品在顾客佩戴时出现漏水问题,该温度范围下,最大冷凝差为27℃(45~18℃),最小冷凝差15℃(40~25℃),内外冷凝差可容许范围过宽或者定义的不充分可极大地影响到试验结果。

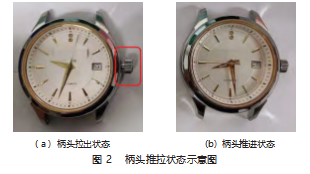

GB/T 30106—2013《钟表防水手表》标准4.3中规定的浸水防水性试验[4-7],只对柄头推进状态有要求。从用户投诉情况来看,柄头的意外拉出并造成漏水不是个例,顾客在日常佩戴手表过程中时常会出现衣服勾拽等外力使手表柄头处于拉出状态,柄头拉出状态会导致手表漏水、漏气等情况发生,从而带来表针发朦等问题。图2所示为柄头推拉状态示意图。

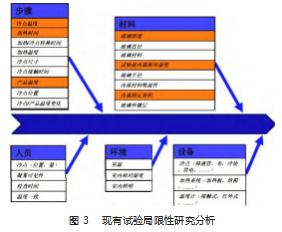

另外表头的结构(固定的内部容积)、面玻璃厚度和表头的加热方法也都会对试验结果造成影响,图3所示为现有试验局限性研究分析图。生活中的各种漏水现象存在较多共性原因[8-11]。

为提高防水试验的检出率,降低手表流入市场后漏水投诉的风险,对冷凝试验方法、浸水防水性试验方法进行了专项研究分析。

1试验方案

1.1试验原理

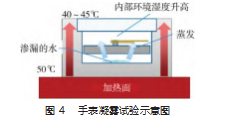

试验原理如图4所示。初始冷凝测试先将腕表置于40~45℃环境中加热30 min,然后盖上一块湿冷的毛巾。如果腕表内进入了湿气,表镜内会产生凝水珠。如果没有湿气,则腕表处于正常运转状态,测试开始。对于高压测试,如果腕表的防水能力是10 Bar,则将腕表置于10 Bar条件下:如果腕表防水能力是20 Bar,则将腕表置于20 Bar条件下。再进行冷凝测试,将腕表再次置于40~45℃环境加热30 min。然后再次为表镜上表面覆盖一块湿毛巾,持续1 min。如果表镜内表面无冷凝现象,则表明腕表没有进入丝毫水分,即已成功通过了整个测试。

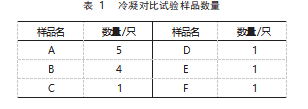

1.2试验仪器试验仪器如图5~6所示。

1.3试验项目

1.3.1冷凝对比试验

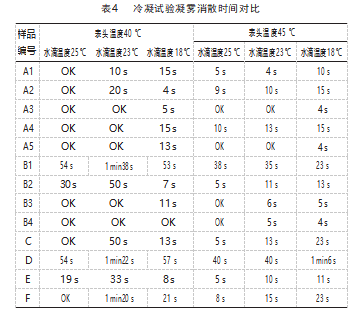

手表表头加热到不同温度,并用不同温度水滴分别进行冷凝试验,并观察凝雾消散的时间,分别记录凝雾在“20 s内”、“20~60 s”和“大于60 s”消散时间,以判定冷凝试验时最优的表头温度和水滴温度。

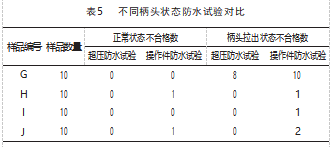

1.3.2超压防水和操作件上施力试验

选取出现过防水问题的手表样品,分别进行正常状态和柄头拉出状态的超压防水试验和操作件上施力时的防水试验,分别记录正常状态不合格数和柄头拉出状态不合格数。

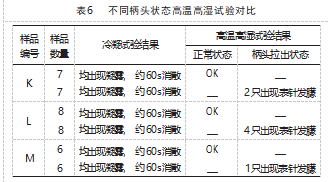

1.3.3高温高湿试验

试验样品为筛选出冷凝试验中出现凝雾的表头(冷凝试验中表头温度45℃,水滴温度18℃),分别进行正常状态和柄头拉出状态的高温高湿试验(温度50℃,相对湿度90%,保持24 h),用于模拟极端环境下防水不合格的表头在不同状态下的结果,分别记录冷凝试验结果和高温高湿试验结果。

1.4试验样品

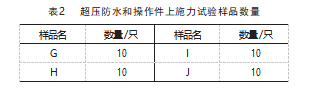

(1)冷凝对比试验:样品编号中不同的字母表示不同型号的手表,相同型号的手表用字母后面加数字的方式用以区分,如表1所示。

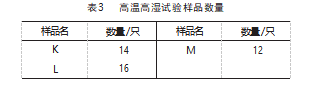

(2)超压防水和操作件上施力试验:选取出现过漏水问题的样品。如表2所示。

(3)高温高湿试验:选取在冷凝试验中出现过凝雾的表头,分别进行正常状态和柄头拉出状态的高温高湿试验。如表3所示。

2试验结果分析

2.1冷凝温差的选择

从图4手表凝雾试验示意图可以看出,当水滴与表头接触时,两者的温差会迅速引起表玻璃内侧产生凝雾,随着时间会逐渐消失,产生的凝雾越大,消失的越慢。分别选择表头温度(40℃和45℃)与水滴温度(18℃、23℃和25℃)分别进行冷凝试验,观察凝雾消散时间并记录,如表4所示。

凝雾消散时间超过1 min,占所有出现凝雾样品的7%;凝雾消散时间在20 s~1 min占所有出现凝雾样品的28%;凝雾消散时间在20 s以内占所有出现凝雾样品的65%。

从表4冷凝试验对比表中可以看出,对于同一批样品,当出现不同凝雾温差时,温差越小,误判为OK的概率越大。当表头温度为45℃,水滴温度为18℃(温差为27℃时),冷凝试验能够检测出更多出现冷凝现象的样品,所有样品均能识别准确。

2.2柄头状态的选择

试验样品为出现过漏水问题的手表样品4种各10只。分别进行正常状态和柄头拉出状态的超压防水试验和操作件上施力时的防水试验。从表5不同柄头状态防水试验对比表可以看出,柄头拉出状态的防水试验可更有效的检出有防水问题的手表。

试验样品为前期筛选出的冷凝试验中出现凝雾的3种共42只表头(冷凝试验中表头温度45℃,水滴温度18℃),分别进行正常状态和柄头拉出状态的高温高湿试验(温度50℃,相对湿度90%,保持24 h),用于模拟极端环境下防水不合格的表头在不同状态下的结果,结果如表6所示。防水试验不合格的样品,拉出柄头进行高温高湿试验则会出现部分样品表针发朦的情况,说明柄头拉出状态下测试可有效识别出有漏水问题的手表样品。

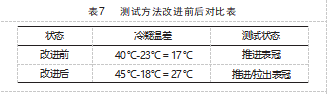

2.3测试方案选择

分别从冷凝温差和柄头状态选择两种角度对测试方法进行改进。如表7所示。

标准规定冷凝温差按常温水滴(18~23℃)与玻璃(40~45℃)温差是17℃,改进后水滴(18℃)与玻璃(45℃)温差27℃,加大冷凝温差可有效识别表内水汽。

从防水原理看推进柄头防水测试时,柄头和巴管上密封圈都起密封作用,但手表在运输及佩戴过程中均会出现柄头受外力而未推进现象,当顾客反馈防水问题时,无法有效判断防水不良。从顾客反馈有防水不良手表采用新方法测量结果来看,新方法可有效识别市场反馈不良,而常规检验存在误判现象。

2.4新方法验证

2.4.1防水验证

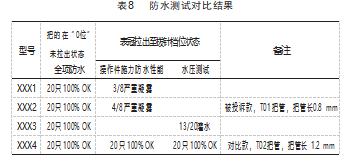

按照GB/T 30106—2013《钟表防水手表》对80只试验样品进行防水全项检测,在把位处于未拉出的“0位”时,其防水性能均满足要求;但将表冠拉出至“拨针挡位”后,再进行操作件施力测试和水压测试时,XXX1、XXX2和XXX3款均出现防水不合格,而XXX4款未出现漏水问题,如表8所示。从试验结果看,漏水款与合格款主要在把管长度上存在差异,应对其进行分析。

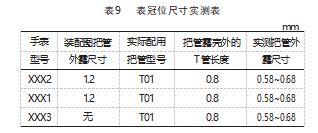

2.4.2表冠结构

漏水款采用带有日历机构的石英机心,机心表冠行程为0.8 mm。这些款式的共同特征是均选用T01把管,把管长度为0.8 mm;因表壳把孔有倒角,在把管打入表壳后实际露于表壳外的尺寸仅有0.6 mm,小于表冠行程,导致拉出表冠后防水圈均有一小段露出在把管外侧。具体尺寸如表9所示。

2.4.3防水圈

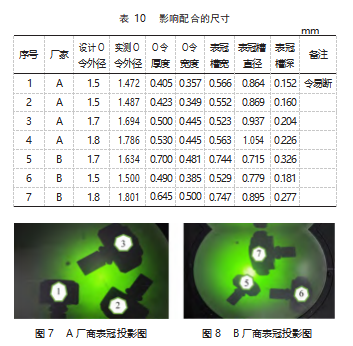

公司主要表冠供应商为A和B两家公司,抽检两家供应商的表冠所有影响配合的尺寸如表10所示。在测量中发现两家规格接近的表冠中,A厂商表冠所用的防水圈普遍线径小、宽度窄,而B厂商表冠防水圈则厚实很多,外形情况如图7~8所示;在检测中也发现A厂商表冠防水圈容易断。

2.4.4装配结构改进方案

(1)XXX1、XXX2和XXX3三款超薄石英表的表冠把管存在结构隐患,务必使“实测把管外露尺寸”大于“机心把的行程”。

(2)细化表冠尺寸,在保证操作顺畅的情况下应尽量提高防水圈强度。

(3)表冠防水圈选用尺寸更为合适、强度更强的防水圈。

(4)加强表冠来货验收,加强表冠防水圈与凹槽尺寸检查,检查O令弹性等项目。

(5)在装配巡检中,增加把管外露于表壳的尺寸抽检;在组检中,增加把头拉出后检查防水圈是否外露的项目。

3结束语

(1)本文论证及改善后的防水试验方法相比于GB/T 30106-2013《钟表防水手表》标准,具有更稳定的防水识别能力,可有效防止销售一线产品出现漏水投诉。

(2)对于同一类型的表款进行防水试验时,需明确表头和水滴的具体温度,加大并稳定冷凝温差的数值可有效保证防水试验结果的稳定性,提高了试验的重复性和有效性。

(3)增加拉出柄头测试方案,可有效防止因一线流转和顾客佩戴过程中误操作引起的漏水问题,避免不必要的漏水投诉。

(4)国内外防水标准的技术指标过于宽泛已不能满足新防水结构检测的需要,本文涉及的工艺技术论证结论可为修订ISO标准提供强大的技术支撑。

(5)从结构角度,改善巴的结构和防水圈尺寸可有效改善漏水问题。

参考文献:

[1]钟表编辑部.正确理解手表防水标识[J].钟表,2012(1):70-71.

[2]宋晓钰,施岳,王永宁,等.不锈钢材质手表防水结构研究[J].科技创新与应用,2016(22):78.

[3]GB/T 30106—2013,钟表防水手表[S].

[4]张谦,邓建军.手表防水性能的标准及测试方法[J].钟表,2009(2):92-93.

[5]曾祥素.防水手表却进水[N].中国质量报,2010-01-20(006).

[6]JJG(轻工)84-1991,手表防水测试仪检定规程[S].

[7]王文郁.防水手表正确使用才防水[N].中国消费者报,2006-

[8]崔本娜,吴晓松,余厚辉,等.昆明市智慧节水管理信息系统设计——漏水点确定[J].现代电子技术,2022,45(22):107-110.

[9]李季.关于影响漏水检测的几个因素的探讨[J].城镇供水,2022(4):49-53.

[10]原宇博.城市轨道交通车辆空调机组漏水检修技术研究[J].机电工程技术,2021,50(1):170-173.

[11]吴国雄,颜超.楼宇漏水监控系统[J].机电工程技术,2014,43(7):116-118.