杨津金多金属矿土壤地球化学特征及找矿远景浅析论文

2023-07-25 14:50:30 来源: 作者:liuhong

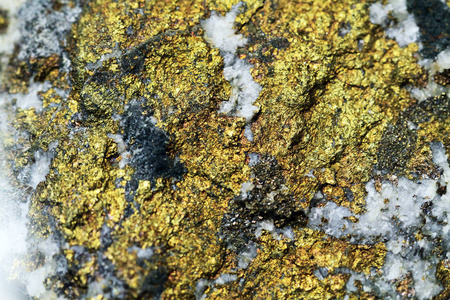

摘要:本区位于江南隆褶带北缘,由中元古双桥山群区域浅变质岩组成褶皱基底,震旦系―下奥陶组成区域盖层褶皱。本区土壤地球化学呈现出较强的异常特征,反映了本区地球化学成矿作用较强。

摘要:本区位于江南隆褶带北缘,由中元古双桥山群区域浅变质岩组成褶皱基底,震旦系―下奥陶组成区域盖层褶皱。本区土壤地球化学呈现出较强的异常特征,反映了本区地球化学成矿作用较强。

关键词:地质特征;成矿条件;地球化学;找矿方向

1区域地质特征

1.1区域地层

本区位于江南隆褶带北缘,由中元古双桥山群区域浅变质岩组成褶皱基底,震旦系―下奥陶组成区域盖层褶皱,第三纪形成于断陷盆地。

本区地层发育较全,中元古界双桥山群与震旦系,下古生界寒武系、奥陶系下统和新生界第三系、第四系均有出露,各组岩石组合、生物组合及沉积特征如下。

1.1.1中元古界双桥山群

区内出露广泛,分布于矿区北东部,由泥砂质碎屑岩为主组成的复理石建造。出露面积大于152km2,依据岩性组合、标志层组合等将其划分为安乐林组及修水组。

(1)安乐林组为一套浅海-次深海环境之泥、砂质岩相及浊积岩相。下部为砂质粗碎屑岩;中部为浊积岩夹砂、泥质碎屑岩;上部为以泥质碎屑为主的夹砂质碎屑岩及少量浊积岩。普遍发育粒序层理、水平纹理,局部见火焰状构造、平行层理及冲刷面。

(2)修水组为一套厚度较大的浅海-次生海环境之泥、砂质碎屑岩,夹火山碎屑沉积岩及鲍马序列特征较明显的浊积岩。下部为粗碎屑岩、泥质碎屑岩夹火山碎屑沉凝灰岩;中部以泥质碎屑岩为主;上部泥质碎屑与砂质碎屑互层。与下伏安乐林组呈整合接触。

1.1.2南华系

南华系发育较好,主要出露于图幅南部,自下而上划分为莲沱组、南沱组。

(1)莲沱组(Nh1l):岩性为灰色、灰白色厚层-块状粗-细粒(含砾)长石石英砂岩,含砾石英砂岩及杂色微层状粉砂岩或泥质粉砂岩,下与修水组为角度不整合接触。

(2)南沱组(Nh3n):岩性主要为灰-青灰色块状含砾泥岩、灰褐色块状砾岩。底部含凝灰质、中部夹深灰色页岩和青灰色纹层状细粒长石砂岩,与下伏莲沱组为假整合接触,厚度大于67m。

1.1.3震旦系

(1)陡山沱组(Z1d):下段为浅灰色含钙泥岩及灰黑色页岩,灰黑色页岩中见大量团块状黄铁矿,大小悬殊,大者100mm~200mm,小者2mm~3mm;厚度一般大于6.04m。上段为灰色中层状白云质灰岩和厚层状青灰色泥质灰岩;下与南沱组为整合接触。

(2)灯影组(Z2d):岩性主要为浅灰-灰白色薄-中层状硅质岩,下与陡山沱组为整合接触。

1.1.4寒武系

寒武系自下而上划分为荷塘组、观音堂组、杨柳岗组、华严寺组与西阳组,主要分布于图幅东南部。

(1)下统荷塘组(∈0-1h):岩性为炭质泥(页)岩、含炭硅质岩,底部含结核并夹石煤层,石煤层厚2m~5m,一般为1层~2层,结核呈球形或扁球形,直径2mm~3㎜,大者为100mm~200㎜,成分主要为硅质、泥质和磷质。由于炭质吸附作用,底部成为具有工业价值的钒矿层和铀矿层。与下伏灯影组呈断层接触。

(2)下统观音堂组(∈1g):岩性组合主要为含炭泥(页)岩,下部泥岩中夹泥质灰岩,与下伏荷塘组呈整合接触。

(3)中统杨柳岗组(∈2y):岩性组合主要为灰色条带状灰岩与灰-深灰色灰质页岩互层,与下伏观音堂组为整合接触。

(4)上统华严寺组(∈3hy):岩性为灰色、灰黄色纹层状、条带状泥质灰岩,与下伏杨柳岗呈整合接触。

(5)上统西阳山组(∈3x):岩性为灰黑色薄层条带状泥质灰岩夹薄层粉砂质页岩。

1.1.5奥陶系

主要分布在矿区北部溪口至新湾柴段一带,奥陶系分布地层为印渚埠组(O1y)地层。岩性组合为灰黄色至浅黄褐色薄层绢云母粉砂岩、浅黄色绢云母页岩、泥岩或粉砂质页岩。

1.2区域构造

本区位于欧亚大陆板块东南缘杨子陆块、下扬子地块西南段的南端,由三个构造层组成;四堡期褶皱基底(Pt2)、印支期褶皱盖层(Nh1-O1)、燕山-喜马拉雅期滨太平洋大陆边缘活动阶段盆地沉积(K-E)。

基底褶皱:主要有桃峰山单斜(隐伏向斜北翼)、千斤嶂-咀背背斜、大洞-滑坑口背斜等。前者呈东西向展布,后两者分别呈北东和北西向展布。

(1)桃峰山向斜:为一隐伏向斜北翼,轴迹近东西向,东西长17km,南北宽17km,组成地层为安乐林组及修水组,由北向南地层依次出露由老至新,地层总体倾向南,倾角30°~55°。

(2)千斤嶂-咀背背斜:长约18.5km,宽约8km往东被盖层覆盖,往西被花岗岩破坏。核部为安乐林组下段。轴迹近北东向、枢纽起伏不平,大约以3km~4km间距扬起,倾角较大,为30°~50°。

(3)大洞-滑坑口背斜:出露于矿区东部,轴迹呈反S型,核部位于大洞、滑坑口一线,长约8km,宽约4km,核部由安乐林下段组成,两翼依次出露安乐林组中、上段,西翼地层倾向西,倾角40°~55°,东翼地层倾向东,倾角40°~55°,局部反倾,枢纽起伏不平。

盖层褶皱:主要发育有狮子山单斜和大港向斜。

(1)狮子山单斜:区域上属高视向斜西段南翼,往西被岩体破坏,往北延出图外,往南东被断层切割,区内出露面积约7km2,组成地层由老至新依次为莲沱组-印渚埠组。西边地层倾向南西,倾角20°~50°,东边地层倾向北西西,倾角8°~40°。

(2)大港向斜:长约1km~4km,南北宽约10km,轴向近东西向,轴面倾向北(5°),倾角86°,枢纽倾向东(85°),倾角约19°,向斜两翼基本对称,北翼倾向南东,倾角40°~45°,南翼倾向北东,倾角25°~45°,核部为地层为上寒武统华严寺组,两翼为杨柳岗-莲沱组。

滑脱构造:滑脱构造发育于本区东北部,东延至马坳幅,区内主要呈南北走向,长12km,东西宽2km。矿区盖层褶皱区域上属大椿-武宁复向斜的西仰起端,据区域资料,该向斜发育有一套完整的滑脱构造系统,总体上表现为“向斜南翼滑脱,由一系列东西向正断层组成,地层由南向北顺层滑动,北翼逆冲,由一系列近东西向逆断层组成,地层由南向北逆冲推覆”。

脆性断裂构造:本区位于“湘东旱-晚期新华夏系褶皱带”与“九岭-高台山巨型复式背斜”的交接部位,从构造形迹上来看,表现为湖南境内的“公田-灰汤-新宁断裂带”与江西境内的“古市-德安深断裂”“渣津-柘林大断裂”的复合部位,从而形成了本区以北东向断裂为主体,东西向、北西向及南北向断裂共存,深大断裂与小断裂共存的构造格局。

1.3区域岩浆岩

本区侵入岩集中分布于图幅西部白岭-古市一带,出露面积160.1km2,前人统称为“白岭岩体”。据单元-超单元填图方法,将白岭岩体分解为坳口、黄龙寺、北岭下、金峰山、苦竹岭5个侵入体。岩体内蚀变以泥化、绢云母化、绿泥石化常见。

1.4区域变质岩

区域变质作用主要表现为浅变质作用,常形成有板岩、变碎屑岩、变凝灰质岩三类。区内热变质作用强烈,变质带宽一般为200m~300m,最宽可达500m以上,接触带从内向外出现角岩、斑点板岩、硅化、绢云母化变余细-粉砂岩或板岩。

1.5区域地球化学特征

据水系沉积物测量资料,修水县大椿乡杨津一带有金、铜、钼多金属矿异常。区内Au异常1处,分布于矿区及周边,异常值1.0PPb~4.0PPb,异常面积18km2;Cu异常1处,分布于矿区中部及东部,异常值1.2PPb~3.0PPm,异常面积15.0km2;Mo异常1处,分布于矿区北部及东部,异常值0.4PPb~0.6PPm,面积10.0km2。Au、Cu、Mo元素异常重叠性较好,异常区见有断裂构造及岩体,推断区内水系沉积物异常由构造破碎带或岩体接触带的金、钼矿(化)体引起。

1.6区域矿产特征

区域主要金属矿产有金、铍、锰、钼、铀、铌钽矿和砂金矿,除金、铀、铍外,其他矿种目前无明显经济价值。非金属有花岗岩、钾长石、石英、伟晶岩、萤石及高岭土、黄铁矿等。

2矿区地质特征与成矿条件

2.1地层

矿区出露地层有中元古界双桥山群、新元古界震旦系及新生界第四系。地层产状总体走向近东西,倾向北,倾角35°~55°,具体特征如下。

2.1.1中元古界双桥山群

区内出露广泛,分布于矿区中部及南部,地层总体走向近东西,下部岩性为灰黄、灰绿色中-厚层变质岩屑杂砂岩、石英杂砂岩夹板岩、中厚-块状变质岩屑杂砂岩夹粉砂质板岩;上部岩性为灰色、灰绿色薄-中层变质岩屑杂砂岩夹粉砂质板岩或板岩、粉砂质板岩、板岩夹变质岩屑杂砂岩或粉砂岩,属正常海相浊积扇沉积,往上泥质成分增多,板岩增多,至顶部出现板岩。

2.1.2震旦系

硐门组:主要分布于矿区西北角,下部主要为厚层-块状中-粗粒含砾岩屑石英砂岩,夹少量岩屑石英细砂岩,底部为厚约0.20m的石英砾岩;中部以岩屑细砂岩、粉砂岩和粉砂质泥岩为主;上部岩性以中-粗粒长石岩屑砂岩为主,夹少量细砂岩,顶部为薄层状铁质粉砂岩,不稳定。本组地层厚度大于133.71m,与下伏中元古界双桥山群呈角度不整合接触。

2.2构造

矿区内目前有1条北东向断裂,为区域性大断裂,走向北东东,倾向340°、倾角75°,可见走向长大于2.5km,往西出矿区,该断裂控制花岗岩岩体的产出,断裂中硅化蚀变很强,但矿化不明显。

2.3岩浆岩

岩浆岩分布于矿区北西和东南角,出露面积分别为1.9km2和0.31km2,岩性均为中细粒黑云母花岗岩,两者与围岩呈侵入接触或断层接触,北边岩体产状倾向北西340°,倾角较陡75°。南边岩体与围岩接触面产状倾向北西358°,倾角较陡62°。岩石呈灰-麻灰色,中细粒花岗结构,边部多为细粒,岩体中心部位为中细粒,偶见黑云母析离体,大小不等(10mm~100mm),形态复杂,排列无序,主要矿物成分:石英(25%)、斜长石(45%)、钾长石(15%)、黑云母(10%)、角闪石(1%~2%),磁铁矿(1%),粒径多为1mm~3mm,未见白云母。

2.4变质作用与围岩蚀变

热接触变质作用强烈,一般在外接触带形成长英质角岩、堇青石斑点绢云角岩、绢云角岩、长英角岩、云母角岩、斑点板岩以及硅化、绢云母化等岩石。蚀变带宽度一般400m~500m,最宽处可达千余米,且蚀变强度由内带向外逐渐减弱,一般具角岩带→斑点板岩带→硅化带→绢云母化带→变粉砂岩、板岩的分带规律。

3矿区土壤地球化学特征

3.1土壤地球化学异常特征

本区元素地球化学异常特点是:Au、Cu异常是高值背景区经过地质成矿作用叠加后形成的异常,尤其是Au异常更加明显;Pb、Mo异常是正常背景区经地质成矿作用叠加后形成的异常,以Mo异常为代表发育较好;Zn异常是低值背景区经地质成矿作用叠加后形成的异常。各元素异常区常呈EW向展布,异常区长度150m~1000m不等,金异常区最大,锌异常区最小。各元素异常主要分布于泥质板岩或粉砂质板岩中,仅少数金异常分布于燕山中期细粒二云母花岗岩中。

3.2元素异常特征

3.2.1金异常特征

金元素的土壤地球化学异常主要有Au1~Au35等35个异常区,异常主要分布于泥质板岩或粉砂质板岩中,少数分布于燕山中期细粒二云母花岗岩中。形态呈封闭的窄长条形,面积较小。异常具有内、中、外三带特征。异常下限为3ppb,金含量最高为63.1ppb,平均17.68ppb。其中Au3、Au12、Au14、Au17、Au18、Au31、Au35异常衬度和规模相对较大。

3.2.2铜异常特征

铜元素的土壤地球化学异常有Cu1~Cu11等11个异常区,形态呈封闭的窄长条形,面积中等。其中Cu3、Cu6异常具有内、中、外三带特征。异常下限为42ppm,Cu6含量最高可达500ppm,平均含量230ppm,衬度11.9,为单点控制,长约800m。

3.2.3铅异常特征

铅元素的土壤地球化学异常主要有Pb1~Pb4等4个异常区,形态呈封闭的窄长条形,面积较小。异常仅有中、外两带特征。除了Pb1异常相对发育外,其它表现微弱。异常下限为53ppm,铅含量最高可达140ppm,平均含量91.67ppm,衬度1.54,长约400m。

3.2.4锌异常特征

锌元素的土壤地球化学异常主要有1个异常区,形态呈封闭的椭圆形或长条形,面积较小。仅有中、外两带特征。异常下限为114ppm,锌含量最高可达250ppm,平均含量168ppm,衬度2.19,长约150m。

3.2.5钼异常特征

钼元素的土壤地球化学异常主要有Mo1~Mo6等6个异常区,形态呈封闭的窄长条形或椭圆形,面积较小。异常具有内、中、外三带特征,异常下限为2ppm,其中Mo2含量最高可达35.7ppm,平均含量15.6ppm,衬度17.85,长约600m。

3.3元素组合特征

对矿区土壤化探样品中的Au、Cu、Pb、Zn、Mo等5个元素进行了相关性分析,结果得出Au与Cu之间有明显的正相关,与Mo出现微弱正相关,与Pb、Zn出现完全不相关或者呈现微弱的负相关;Cu与Mo呈现显著的正相关,与Pb、Zn几乎完全不相关;Pb与Zn呈现明显正相关,与Mo完全不相关。

4找矿远景及找矿方向

4.1找矿远景分析

(1)通过对矿区主要元素的地球化学异常特征的分析,显示本区各元素是以高值背景区(Au、Cu)、正常背景区(Pb、Mo)、低值背景区(Zn)经过地质成矿作用叠加后显示的异常为主要特点。总体上讲,本区Au、Cu土壤地球化学异常无论是元素含量、浓度分带,还是面积、衬度等特征上,均呈现出较强的异常特征,反映了本区地球化学成矿作用较强。

(2)从各元素的土壤地球化学异常的发育和分布可以看出,Au、Cu元素的异常连续性较好,强度及规模较大,异常重叠性好。因此,Au、Cu异常组合是本区主要的成矿元素组合,具有重要的找矿指示作用。

(3)地表调查时在矿区中部发现石英岩脉,岩脉严格受岩体接触带控制,宽一般30m~40m,个别地段可达60余米,走向长500m~800m。走向呈北东东转南北向弧形分布,倾向南东110°~170°,倾角50°~70°。可作为玻璃硅质原料、饰面用板材、冶金硅质原料熔剂、耐火制品硅砖等多种用途。

4.2找矿方向

(1)通过对土壤地球化学异常的分析与评价,划分出综合异常区,异常区具有良好的找矿潜力,是寻找金、铜矿的最有利地段。应在综合异常区范围内开展地质工作。地表以地质测量为主,结合槽探工程,查证土壤地球化学异常;必要时实施钻探工程来验证前期工作成果,以揭示本区地表以及深部的含矿性和成矿规律。

(2)在矿区勘查工作中针对石英岩脉开展的工作,发现石英岩脉按其产状沿走向延伸较为稳定,厚度往北延伸变小,往南隐伏于地下。其沿倾向延伸情况不明,可实施钻探工程来揭示石英岩脉深部延伸情况。据目前掌握资料来看,石英岩矿预计可达中型规模以上。