基于 MZI 光开关上应力相移器的制备与性能研究论文

2023-06-17 14:29:46 来源: 作者:xieshijia

摘要:针对主流热光开关、静电光开关等功耗大、响应速率较慢等问题,设计出了一种以锆钛酸铅(PZT)薄膜为核心的以应力相移器驱动的MZI光开关。采用了溶胶凝胶法,在氮化硅光子芯片上制备PZT薄膜,完成应力相移器加工。为了避免PZT薄膜在高温结晶过程中所产生的应力导致MZI光开关出入光口龟裂,利用剥离-腐蚀工艺构建钛金属保护层,成功保证了MZI光开关出入光口的完整性。PZT薄膜作为应力相移器中的驱动结构,对PZT薄膜进行漏电流测试和铁电性能测试,实验证明PZT薄膜的加载电压达到25 V时还未击穿,这说明PZT薄膜具有

摘要:针对主流热光开关、静电光开关等功耗大、响应速率较慢等问题,设计出了一种以锆钛酸铅(PZT)薄膜为核心的以应力相移器驱动的MZI光开关。采用了溶胶凝胶法,在氮化硅光子芯片上制备PZT薄膜,完成应力相移器加工。为了避免PZT薄膜在高温结晶过程中所产生的应力导致MZI光开关出入光口龟裂,利用剥离-腐蚀工艺构建钛金属保护层,成功保证了MZI光开关出入光口的完整性。PZT薄膜作为应力相移器中的驱动结构,对PZT薄膜进行漏电流测试和铁电性能测试,实验证明PZT薄膜的加载电压达到25 V时还未击穿,这说明PZT薄膜具有优良的绝缘性;电滞回线较为饱和,说明PZT薄膜具备良好的铁电性。可以在光子芯片上制备出的PZT薄膜具有良好压电及铁电性能,且能够满足光子芯片需求。

关键词:应力相移器;PZT薄膜;金属保护层

引言

为满足现代社会海量数据的传输与交换,广大科研人员针对数据传输交换的应用及设备进行研究。光交换系统具有高带宽、低时延、低功耗的优秀特点。氮化硅基光波导是一种主流的光波导[1],具有相对较小的芯包层折射率,最低阶非线性极化率低以及通信波长范围内几乎不会存在自由载流子吸收等优势[2-4]。目前较成熟的氮化硅基光波导开关主要基于机械-光、热-光、静电-光等效应,但即使是最先进的调制器仍要消耗mW级别的功率[5]。由应力-光效应可知,波导结构中的应力可以诱导波导内部结构变形,进而影响其光学响应[6]。与热光调制相比,利用压电材料作为应力相移器的核心结构在光波导结构上制成应力光开关,可以在不影响光插入损耗的情况下,以最小的功率消耗和最大的调制速度来优化调制。这种技术的出现,也进一步加速现有纳米光机电技术的发展[7-8]。本文选用溶胶凝胶法制备的锆钛酸铅(PZT)作为压电材料,PZT是一种具有良好的压电性能的压电陶瓷材料,且与(MEMS)微机电系统完美兼容[9-11]。

在采用溶胶-凝胶法制备PZT薄膜的过程中,需要650℃的高温退火,过高的温度会导致MZI光开关出入光口产生热应力,从而导致其表面龟裂。这成为溶胶-凝胶法制备的PZT薄膜应用于MZI光开关的一个重要难题。针对上述问题,本文通过特殊工艺制备金属层以保护出入光口。由于金属钛具有优良的延展性,且便于后期腐蚀去除,故保留双金属层底电极中的钛作为出入光口的金属保护层。

1光开关上应力相移器的工作原理

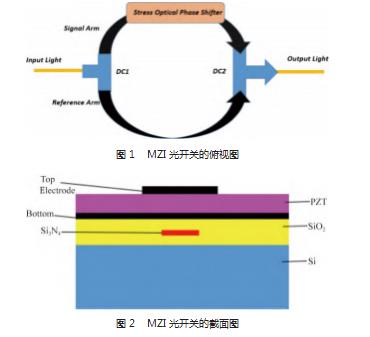

马赫-曾德尔干涉仪(MZI)结构包含两个耦合器(DC1,DC2),信号臂,参考臂。MZI工作原理为DC1将输入光束一分为二,分别通过信号臂及参考臂,其中信号臂中的光束由应力相移器的作用而改变相位,参考臂中光束不发生变化,最后两束由DC1分隔而开的光束在DC2汇合并形成输出光束。

本文主要以内部包含多个MZI光开关的光子芯片为基底,在内部的MZI光开关的信号臂上制作可以改变其内部光路的压电相移器。MZI光开关俯视图及截面图分别如图1~2所示。从图2中可以看出MZI信号臂及其上应力相移器的结构由3部分组成,包含硅(Si)衬底,氮化硅(Si3N4)的波导和二氧化硅(SiO2)包层构成的波导层以及应力相移器。应力相移器结构由上到下分别为上电极、PZT薄膜、下电极,其中PZT薄膜作为应力相移器中的驱动结构。

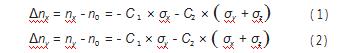

在光开关中,通过在应力相移器的上下电极施加电压时,会在PZT薄膜内产生均匀的垂直电场,由于PZT薄膜具有优良的压电性,进而会使得薄膜分别在水平和竖直方向收缩和伸张,且PZT薄膜和SiO2包层紧密连接,使得无法变形移动,所以随之产生的应力透过SiO2包层作用在Si3N4核心层中。由于SiO2和Si3N4受到应力后,诱导两者的折射率变化,其折射率变化可表示为:

式中:nx和ny为材料在电场下测得的折射率;n0为材料在无应力影响条件下的折射率,其中SiO2折射率为1.444,Si3N4折射率为2;σx、σy和σz为相对应力张量分量;C1和C2为常数,由材料本身性质所决定。

矩形光波导的有效折射率δneff与Si3N4芯层尺寸、Si3N4芯层折射率以及四周的SiO2包层折射率有关。当应力越大时,折射率的变化值也随之变大,相应的有效折射率的变化值也会更大。当应力相移器下光波导的有效折射率发生变化,信号臂光波导中的光束相位会发生改变,再与参考臂原光束汇和后,最终使得输出光束的光学相位变化。光束的相位变化,直接影响了光的透射率,从而影响光路传输通断。PZT薄膜作为应力相移器中的驱动结构,所以本文通过分析PZT薄膜的压电性来衡量光开关的性能。

2光开关上应力相移器的制备工艺

结合MZI光开关中波导长度,以及波导芯的宽度,设计长8 000µm的应力相移器。其中上电极的宽度为10µm。其工艺流程可大概分为3个部分:下电极及金属保护层的制备,PZT薄膜的制备,上电极的剥离及出入光口的释放。

2.1下电极及金属保护层的制备

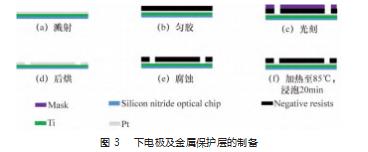

金属薄层的加工方式一般包括溅射和蒸镀等方式[12],两种工艺相对比,溅射工艺制备的金属层精度更高,可以保证在金属层上PZT薄膜的性质,故选择溅射为下电极及金属保护层的制备工艺。

为减少加工工艺的复杂性,可将应力相移器的下电极作为金属保护层。然而下电极是由铂(Pt)/钛(Ti)复合金属膜构成。若将铂(Pt)/钛(Ti)复合金属膜作为金属保护层,其中的Pt金属层的后续刻蚀工艺会影响到PZT薄膜性能,所以需要在制备PZT薄膜之前,腐蚀掉Pt金属层,仅保留Ti金属层作为保护层。

在SiO2包层上溅射一层Pt/Ti复合金属膜,而后在其上均匀覆盖一层较厚的光刻胶作为掩膜层,而后利用显影液完成掩蔽层的图形化,暴露出的地方即为金属保护层的位置。而后采用湿法腐蚀的方法去除掉Pt/Ti复合金属膜上的Pt金属层,保留Ti金属层作为出入光口上的保护层。其加工工艺流程如图3所示。

其中,金属保护层的制备工艺流程如下。

(a)溅射,使用美国Kurt J Lesker公司的薄膜沉积系统通过磁控溅射工艺在MZI光开关上沉积Ti(50 nm)/Pt(200 nm)金属底电极。

(b)匀胶,由于腐蚀化学性质稳定的Pt需要用加热王水进行浸煮腐蚀,故选用耐腐蚀的BN308负胶作为掩蔽层用胶,设置转速为600 r/min和2 400 r/min,时间分别为6 s和30 s,将光开关放置在85℃热板上烘烤10 min。

(c)光刻,实验选用的BN负胶,在紫外(UV)曝光后,会发生性质改变,大幅降低其在特定显影液中的溶解度性能,将硅片浸入BN光刻胶专用显影液中60 s,再放入另一干净的BN光刻胶专用显影液中30 s,即可去除未被紫外线照射部分的光刻胶。下一步,将光开关泡入清洗液15 s,去除显影液。最后再将光开关放入丙酮中15 s,洗去清洗液,而后等待丙酮自然挥发即可。

(d)后烘,将光开关放置在85℃热板上烘烤10 min。后烘可以祛除显影后存在的水分及显影液等物质残留,避免其与已经曝光的光刻胶与显影液接触,增加光刻胶的硬度,及耐腐蚀性,同时后烘也可以减小驻波效应的干扰。

(e)腐蚀,利用加热的王水腐蚀Pt金属层。腐蚀时间为90 s,可保证Pt金属层被完全腐蚀掉落,并保证Ti金属层完整。

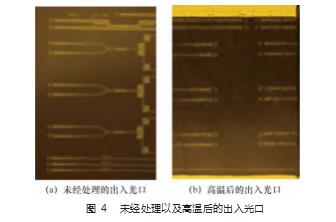

(f)将光开关置入去胶液中,并加热至85℃,浸泡20 min。图4(a)为未经加工处理的光子芯片基底,图4(b)为为无金属保护层的出入光口经过高温退火后的照片。图中上方的浅黄色呈现明显的金属光泽部分为应力相移器下电极。深色部分为暴露出来的为光子芯片基底,深色部分中的线条为光开关的出入光口。可以明显观察出,无金属保护层的出入光口经过高温退火后的光子芯片基底存在出现了较为明显的裂纹。

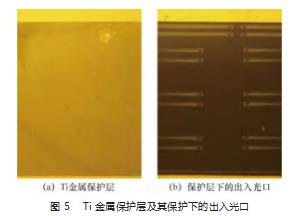

出入光口上的Ti金属保护层如图5(a)所示,上方的浅黄色呈现明显的金属光泽部分为Pt/Ti复合金属下电极中的Pt金属层,而下方颜色较深的部分为Ti金属保护层。可观察到,其完全覆盖了所需保护的出入光口。最终完成应力相移器制备的出入光口图片如图5(b)所示,可发现其结构完整,无裂纹。

2.2 PZT薄膜制备

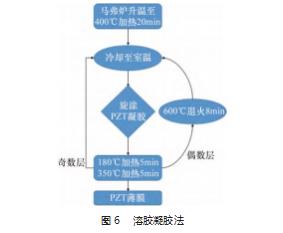

应力相移器是MZI光开关的主要结构,而PZT薄膜作为应力相移器的核心,其表面粗糙度影响到后续上电极制备工艺的质量,压电性能对于整个MZI光开关性能具有重要作用。选用溶胶-凝胶法制备的PZT薄膜,具有制备速度快、薄膜表面粗糙度低、压电性能优异的特点。选用溶胶-凝胶法制备PZT薄膜的详细操作步骤如图6所示。

利用溶胶-凝胶法完成对PZT薄膜的制备后,选取原子力显微镜(AFM)对PZT薄膜的表面形貌进行表征,PZT薄膜轮廓算术平均偏差(Ra)不超过1.5 nm,轮廓最大高度(Rz)不超过25 nm。通过制备包含应力相移器的符合材料悬臂梁以确定PZT薄膜的压电性。

2.3上电极的剥离及出入光口的释放

上电极长度为8 000µm,宽度为10µm,厚度为Ti(50 nm)/Pt(200 nm)。金属薄膜图形化的常规加工工艺主要有两种:腐蚀及剥离。但是由于上电极宽度较薄,考虑到腐蚀工艺的侧蚀,本文选择剥离工艺对上电极进行图形化。电极剥离工艺流程如图7所示。

(a)溅射,由于上电极长宽比较大,故在应在PZT薄膜上,选取AZ703正胶重复匀胶,获得一层厚度为3µm的光刻胶层作为掩膜层,从而克服溅射的台阶性,保证上电极边缘的齐整性。在用紫外(UV)曝光,使得光刻胶部分发生性质改变,大幅改变其在特定显影液中的溶解度性能。再经过显影,即可完成初步图像化。再使用美国Kurt J Lesker公司的薄膜沉积系统通过磁控溅射工艺在MZI光开关上沉积Ti(50 nm)/Pt(200 nm)金属底电极。

(b)剥离,将光子芯片放入丙酮溶液中,而后用棉签擦拭,完成剥离。

(c)释放,实验选用的BP212正胶作为掩蔽层,先利用PZT腐蚀液去除出入光口上的PZT薄膜,再用HF酸腐蚀Ti金属保护层,释放出入光口。

3 PZT薄膜性能测试

PZT薄膜作为应力相移器的核心结构。本文对PZT薄膜进行了电学性能、铁电性能表征及性能测试。

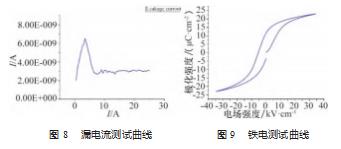

采用手动探针半导体参数测试仪(Semiconductor Pa⁃rameter Tester(UB3-07),Manual Probe Station(MM6150))对PZT薄膜进行漏电流性能测试,I-V曲线如图8所示,其中,加载电压为0~25 V,最大值为0.65µA,加载电压达到25 V时还未击穿,这说明PZT薄膜具有优良的绝缘性。

采用美国Radiant technology公司的Multiferroic 100V型铁电测试仪来测试薄膜的铁电性,测试结果如图9所示,可观察出电滞回线较为饱和。

4结束语

本文根据应力-光学效应,结合MEMS工艺,采用溶胶凝胶法,在光子芯片上制备了基于MZI光开关的应力相移器。应力相移器的上电极宽度为10µm,长度为8 000µm,核心结构为PZT薄膜,其厚度为1.163µm。为了保证MZI光开关出入光口的完整性,利用先溅射再腐蚀的工艺制备了Ti金属保护层,保证了出入光口的完整。对PZT薄膜进行了电学性能及铁电性能的测试表征:证明PZT薄膜可在25 V电压下正常工作,并且具备优良的铁电性。测试结果表明,在光子芯片上成果制备出应力相移器,且溶胶凝胶法制备的PZT薄膜具有优良的压电驱动性,可与光子芯片加工工艺相互兼容。

参考文献:

[1]I Shubin,P L K Wa.Electrostatically actuated 1×2 microme⁃chanical optic switch[J].Electron.Lett.,2001,37(7):451−452.

[2]涂鑫,陈震旻,付红岩.硅基光波导开关技术综述[J].物理学报,2019,68(10):153-167.

[3]李显尧,俞育德,余金中.硅基热光、电光、全光开关及其阵列的研究进展[J].物理,2013,42(4):272-279.

[4]薛晖.氮化硅集成光波导损耗特性研究[D].南京:东南大学,

2017.

[5]Rizal C S,Niraula B.Compact Si-based asymmetric MZI wave⁃guide on SOI as a thermo-optical switch[J].Optics Communica⁃tions,2018,410:947-955.

[6]W Jiang,F M Mayor,R N Patel,et al.Nanobenders as efficient piezoelectric actuators for widely tunable nanophotonics at CMOS-level voltages[J].Commun.Phys.,2020(3).

[7]F Chollet.Devices based on co-integrated mems actuators and optical waveguide:a review[J].Micromachines,2016(2):18.

[8]C Haffner,A Joerg,M Doderer,et al.Nano−opto-electro-me⁃chanical switches operated at cmos-level voltages[J].Science,2019,366(6467):860-864.

[9]Dekkers J M,Boschker H,van Zalk M,et al.The significance of the piezoelectric coefficient d31,eff determined from cantilever structures[J].Journal of micromechanics and microengineering.2012,23(2).

[10]S T,P M.Thin Film Piezoelectrics for MEMS[J].Journal of Elec⁃troceramics,2004,12(1-2).

[11]Natarajan V,Varadarajan E,Rath M,et al.Studies on piezo co⁃efficients of PLD and sol-gel grown PZT thin film for devices[J].Integrated ferroelectrics,2018,193(1):100-105.

[12]余飞,汪继芳.用剥离技术和激光技术制作薄膜电阻[J].集成电路通讯,2008(1):27-29.