近距离煤层外错式沿空留巷围岩控制技术研究论文

2025-10-22 17:56:56 来源: 作者:xuling

摘要:沿空留巷开采技术具有巷道掘进量少,缓解采掘衔接紧张等优点,外错式沿空留巷围岩控制技术深入较少,应用前景广。本文通过模拟软件进行受力分析,并通过模型得到外错距离,并对切顶参数进行优化。

摘要:沿空留巷开采技术具有巷道掘进量少,缓解采掘衔接紧张等优点,外错式沿空留巷围岩控制技术深入较少,应用前景广。本文通过模拟软件进行受力分析,并通过模型得到外错距离,并对切顶参数进行优化。经过工程验证此改进对于近距离煤层外错式沿空留巷围岩控制具有优化作用。

关键词:近距离煤层;围岩;切顶参数

0引言

煤炭作为我国经济社会发展的重要支柱,其安全高效开采一直是矿业工程领域的重点研究课题。随着煤炭资源开采的不断深入,近距离煤层开采日益频繁,其中外错式沿空留巷作为一种高效开采方式,逐渐受到广泛关注[1]。然而,近距离煤层开采过程中,上下煤层间的相互影响显著,尤其是外错式布置下的沿空留巷,其围岩控制成为技术难点[2]。

通过对近距离煤层外错式沿空留巷的围岩控制技术进行研究,深入分析近距离煤层开采的矿压显现规律、巷道围岩的应力分布特征以及变形破坏机理[3],提出科学合理的围岩控制策略,不仅能够解决近距离煤层开采中沿空留巷的支护难题,提高煤炭资源采出率[4],还能为类似条件下的煤层开采提供技术参考和理论依据[5]。

1回采巷道合理外错距离研究

近距离煤层回采巷道的外错布置方式主要是为了减少上、下煤层开采时的相互影响,确保回采工作的安全和效率。外错距离的计算通常基于岩层移动理论、支护力学以及实际工程经验。

1.1模型建立

上煤层回采时,需考虑通风与巷道稳定性,常保留一定宽度的煤柱,煤柱中部存弹性核,应力分布非均匀,边缘应力减弱。采用外错式巷道布置时,需确保上煤层煤柱有足够宽度。因煤柱宽远小于巷道长,可将单位宽煤柱视为平面受力状态,建立相应数学分析模型,以优化下煤层回采巷道的布置位置,确保其在上煤层煤柱的原岩应力区内。

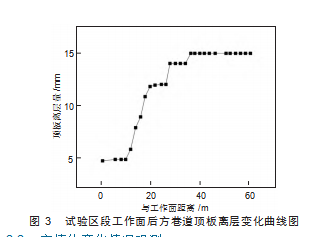

在采用外错式巷道布置时,下煤层回采巷道的合理布置应位于与上煤层回采巷道相隔一定水平距离的位置,需包括应力升高的弹性区宽度与极限平衡区宽度的总和,为式(2):

式中:σy为支承压力垂直分力,通过模拟得到28 MPa;C为为煤体内聚力,取4.05 MPa;f为煤柱与顶底板接触面的摩擦系数,取0.2;m为煤层开采厚度,取2 m;pi为支架对煤帮的阻力,取0;k为应力集中系数,取2.8;γ为煤柱上覆岩层平均容重,取25 kN/m3;φ为煤体内摩擦角,取24.3。。经过计算得到外错距为32 m。

1.2结果分析

所研究巷道2号煤层厚2 m,02号煤层厚0.7 m,间距约12 m,为探究此煤层群,回采过程中回采巷道的应力演变特征,构建三维数值模型。模型参考两煤层间的煤岩层区域,垂直覆盖2号煤层底板下26.4 m至02号煤层顶板上12.52 m,总高83 m。考虑工作面实际长度,增设50 m边界以消除模拟边缘效应,模型水平x轴为240 m,y轴取代表宽度为3 m。综上,确立模型尺寸为240 m×3 m×83 m。

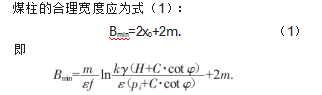

综合分析图1垂直应力分布云图与曲线图,外错距离与垂直应力间呈现“马鞍形”关系。具体而言,当外错距离分别为30、35、40、50 m时,最大垂直应力依次为32、31、29、28 MPa,显示出随外错距离增加而减小的趋势。此趋势表明,增大外错距离可有效降低上煤层开采对下煤层巷道的应力影响,提高巷道稳定性。其中,外错距离30 m时应力峰值最高,随后逐渐缓解,直至50 m时应力水平显著降低。

2围岩控制参数优化

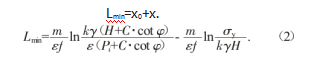

切顶卸压钻孔的角度与高度是调控卸压效果的关键。通过模拟工作面,采用75 mm直径钻孔,沿巷道45°布置。模拟不同竖直倾斜角度,分析其对预裂裂隙及软弱结构面的影响。首先优化切顶角度至25O,随后调整切顶高度,综合评估卸压效果与软弱结构范围。不同切顶角度与高度下垂直应力曲线图,如图2所示。

固定切顶高度30 m,模拟20O、25O、30O切顶角,应力呈“双峰”分布。实体煤侧水平应力峰值约51 MPa,距煤壁5 m内为极限平衡区,易离层垮落;5 m外为弹性区至原岩应力区,较稳定。充填体上部应力峰值显著,两侧采空致其上部岩层不稳定,需强化充填体及其上方围岩管理。对比分析显示,25O切顶角下应力最低,优于30O和20O,证明25O时切顶卸压最佳。进一步模拟25O角下25、30、35 m切顶高度,与应力峰值分布相似,但30 m高度应力最低,表明此高度下巷道控制最优。综合分析可得:最佳的切顶角度应该为与竖直方向夹角为25O角,最佳切顶高度为应该为30 m。在上述条件下,巷道围岩受强采动应力影响最小。

3工业试验分析

所应用工作面回采煤层,工作面上10 m左右为保护层工作面,平均倾角9o,平均煤厚2.2 m,工作面走向长度1 632 m,倾斜长度175 m,保护层工作面回采煤层,煤层平均厚度1.1 m,平均倾角8O。

3.1巷道表面位移

在测试区每25 m布置一个测定站,共5个测定站,采用X字布点法监测巷道位移量。测量频度为每3天一次。测量结果见表1。

巷道位移量随距工作面距离增加而递减。观测显示,工作面前方巷道顶底板变形低于125 mm,两帮移近低于108 mm,表明长短组合支护有效控制了围岩变形。工作面推进至约38.3 m内,顶板变形显著大于两帮,说明此段巷道变形以顶板下沉为主。

工作面回采后,留巷围岩变形初期递增,随后随距离增加趋稳。在0~30 m区间,两帮位移迅速增加至约78 mm,而30~70 m区间增速放缓;顶底板位移则在0~35 m区间增长至约145 mm,之后35~70 m区间增速减缓。证明了控制技术对留巷围岩变形具有显著的抑制与稳定作用。

3.2顶板离层

在测试区设置5个顶板离层仪,分别监测浅部与深部岩层离层,针对锚杆与锚索锚固范围。2、4号仪按此标准布置,以分析锚固效果及岩层稳定性。5号仪则独特设置于2 m与6 m,以细化顶板上方不同深度离层特征。

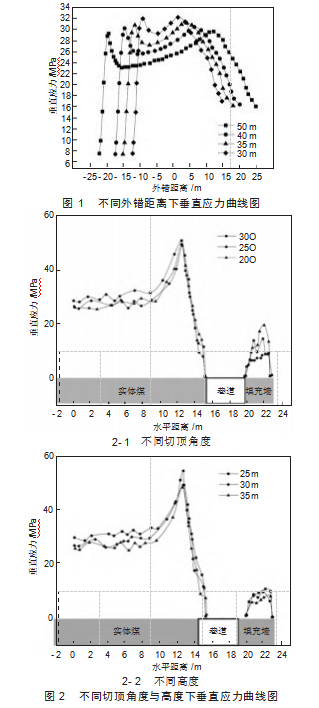

现场监测结果(图3)表明,此控制技术在沿空留巷期间显著控制了巷道顶板离层。工作面前方顶板无离层,留巷后各点离层量微小,深部基点无离层。观察显示,工作面后方16 m内顶板离层轻微,约6 mm;16~38 m区间内,离层增速加快,最大值达16 mm;而38 m外,离层量稳定不再增加。这一系列数据充分证明了该控制技术对顶板离层的有效遏制,确保了巷道的整体稳定性和安全性。

3.3充填体变化情况观测

采用高强度无外露锚杆后,充填体稳定性显著提升。对比前后,未使用前充填体变形显著,反映原支护结构难以维持上覆岩层稳定。改用无外露锚杆后,支护结构完好无损,与岩层协同承载,有效维持了上覆岩层稳定,减少了充填体变形,确保了巷道的整体稳定性和安全性。

4结论

1)通过FLAC3D对回采巷道进行模拟,将宽煤柱视为平面受力状态,建立相应数学分析模型,经过计算得到外错距为32 m。通过与其他外错距离进行对比实验验证了计算结果的准确性。

2)通过工作面模拟不同竖直倾斜角度以及切顶高度,分析其对预裂裂隙及软弱结构面的影响,得到最佳的切顶角度为25。,最佳切顶高度为应该为30 m的结论。

3)通过实际工业对巷道表面位移、顶板离层和填充体变化验证此改进对于近距离煤层外错式沿空留巷围岩控制具有优化作用。

参考文献

[1]刘会景,林陆,李敬凯,等.综放复合顶板错层位外错式沿空掘巷异型窄煤柱宽度优化研究[J].煤炭工程,2022,54(6):12-17.

[2]常聚才,齐潮,熊藤根.深井采场外错式顶板巷道围岩卸压控制技术研究[J].采矿与安全工程学报,2023,40(2):215-223.

[3]贾路洋.矿井采煤工作面沿空留巷围岩控制技术研究[J].当代化工研究,2024(15):120-122.

[4]刘鹏伟.综采工作面末采期间双回撤通道围岩支护技术研究[J].机械管理开发,2024,39(1):252-254.

[5]刘建伟,曹振江.煤炭采矿工程巷道掘进和支护技术的应用[J].内蒙古煤炭经济,2023(19):178-180.