体旅融合发展视域下旅游管理模式创新研究论文

2025-06-26 15:09:46 来源: 作者:xuling

摘要:体旅融合发展作为一种新业态的发展形式,是我国体育产业和旅游产业转型升级的重要成果之一。文章主要以文献资料法与逻辑分析法为研究方法,对现阶段我国对体旅融合发展构建出的体育旅游活动管理模式进行研究。

摘要:体旅融合发展作为一种新业态的发展形式,是我国体育产业和旅游产业转型升级的重要成果之一。文章主要以文献资料法与逻辑分析法为研究方法,对现阶段我国对体旅融合发展构建出的体育旅游活动管理模式进行研究。研究发现体旅融合发展视域下旅游管理模式存在以下几方面问题:宏观层面上的体旅融合发展的立法针对性有待提高、中观层面上的体旅融合发展的管理制度存在漏洞与微观层面上的体旅融合发展的个体规范意识较弱。文章提出的解决对策有完善立法管理,优化政策制度、构建管理体系,提升管理能力与加强引导宣传,规范参与行为。

关键词:体旅融合发展;体育旅游;管理模式

现阶段,“体育+旅游”的“休闲、娱乐、健康”的生活观念深入民众的心中,这不仅是旅游产业发展的大趋势与选择,也是体育产业不断拓宽自身价值的路径与尝试[1]。然而,我国对体育旅游资源的分类没有明确标准,现阶段,人们对体旅融合发展下的旅游资源分类存在一些争议,导致创新体旅融合发展下旅游管理模式成为亟待解决的问题。旅游管理模式的创新需要在理清体旅融合发展的内涵认识和对旅游资源分类明晰的基础上进行,在认识和明晰了体旅融合发展的内涵与旅游资源分类的情况下,相关工作人员能够更加深入地推动体育产业与旅游产业的相关要素渗透与延伸,进一步消解体育产业与旅游产业自身原有的行业边界,实现体育产业与旅游产业的深度融合发展。本文的研究旨在梳理总结出体旅融合发展下的旅游资源分类、旅游管理问题,并针对问题提出相应的对策。

一、体旅融合发展的概述

(一)体旅融合发展的基本概念

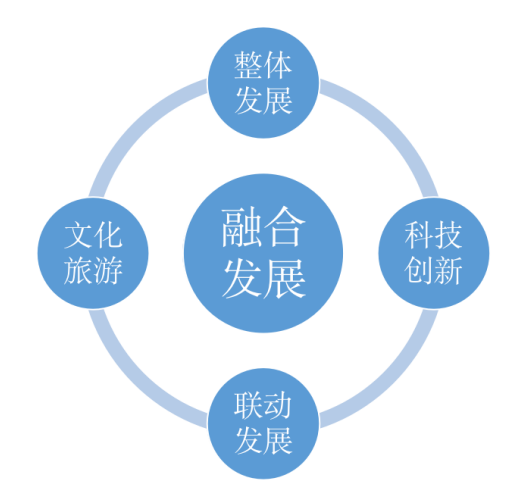

体旅融合发展是体育产业与旅游产业有机结合,形成的一种新颖的产业发展方式。体旅融合发展的本质是体育产业与旅游产业相互消解自身原有的行业边界,将各自可供利用的要素进行提取、交叉、重组、整合和创新[2],将双方可供利用的要素相互渗透与延伸至彼此活动领域。体育产业与旅游产业相互渗透与延伸的过程,是体育产业与旅游产业有机结合的动态过程,也是体旅融合发展的过程[3]。例如体育产业中的运动项目、体育场馆等与旅游产业中的度假休闲与旅游观光等项目的有机结合,具体可以体现为“滨海城市开展的帆船与冲浪等特色运动项目的度假休闲”与“大型体育场馆的旅游观光”。因此,体旅融合发展的概念是指体育、旅游产业将各自可供利用的要素进行渗透和延伸,双方共同发展,相互消解自身原有的行业边界,形成互补性和协同效应,并衍生出新的产业发展方式,最终实现产业的升级和转型。

(二)体旅融合发展下的旅游资源分类

现阶段,学术界已经对体旅融合发展进行了较为细致的研究,然而体旅融合发展从直观而言,是体育产业和旅游产业相结合的产物,加之我国对体育旅游资源的分类没有类似《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T 19872—2003)的标准[4],这就难免会造成对体旅融合发展下的旅游资源分类存在争议。杨占东等指出,以往对体旅融合发展的相关研究多从主体性思维角度切入,不是以体育为主体,就是以旅游为主体[5],致使对体旅融合发展下的旅游资源分类得出了不同的见解。赵阳等认为体旅融合发展下的旅游资源分类可以分为参与型体育旅游、赛事型体育旅游和怀旧型体育旅游3大类[6],而陈宇等认为旅游资源可以分为休闲娱乐型、强身健体型与刺激冒险型3大类[7],叶小瑜等则认为可以分为户外运动集聚型、特色赛事与节事驱动型、体育文化体验型与其他特色载体型4大类[8]。

通过对国内学者关于体旅融合发展下的旅游资源分类进行总结,并结合体旅融合发展的特征,体旅融合发展下的旅游资源分类可以归纳为4个类型:一是以体育活动为目的参与型体育旅游;二是观光体育赛事或体育场馆的赛事型体育旅游;三是休闲浴场或健身康养的娱乐型体育旅游;四是体验地域或民族体育文化的体验型体育旅游。这4个类型的旅游资源分类都是以体旅融合发展为基础,体育产业和旅游产业将各自可供利用的要素相互渗透与延伸的结果,最终为满足消费者对于体育、旅游或体育旅游的需求而服务。

二、体旅融合发展视域下的旅游管理问题

(一)宏观层面:体旅融合发展的立法针对性有待提高

体旅融合发展是新业态的发展形式,国家已对其出台了较多的法规条文来推动体旅融合的发展,如2013年十二届全国人大常委会第二次会议通过并实施的《中华人民共和国旅游法》与2016年国家旅游局颁布的《旅游安全管理办法》等。但专门面向“体育旅游”提供发展规划和解决路径的相关立法还存在空缺,这也导致体育旅游活动的依据是借助民法通则或相关行业的法律法规来进行解释的,如民法通则中的《中华人民共和国旅游法》与《中华人民共和国体育法》等、相关行业中的《国内登山管理办法》与《漂流旅游安全管理暂行办法》等。同时,地方上为大力推动体旅融合发展,也会出台相应的地方性法规,如内蒙古兴安盟文化旅游体育局自主印发的《文化旅游体育行业法律法规汇编》;地方上也会借助国家行业标准,如中国登山协会推出实行的《攀岩攀冰运动管理办法》等完善对体育旅游的管理。可以发现,现阶段我国对于“体育旅游”的立法体系的针对性有待提高,游客在体育旅游的过程中个人权益无法得到充分保障,在一定程度上会阻碍体育旅游产业的规范化发展,进而制约体旅深度融合发展。

一方面,我国为推动体旅融合发展颁布了一系列扶持“体育旅游产业”的政策文件,虽然在一定程度上促进了体旅的融合发展,但仍面临着政策制度不完善的约束。加之缺乏“体育旅游”相关的针对性法律条文,往往导致相关的政府职能部门对体旅融合发展的认知程度不够深刻,使得地方在体旅融合发展的体育产业与旅游产业可供利用的要素在要素提取、市场监管、消费引导等方面的体制机制建设面临巨大挑战,产生政社不分、管办不分的落后现象,进而导致体旅融合发展呈现出粗放式的管理局面。另一方面,在对体旅融合发展的基本概念与旅游资源分类等相关论述中,都聚焦在体旅融合发展的基础是体育产业与旅游产业双方相互渗透与延伸至彼此的活动领域,这就促使体育旅游成为一种综合性的旅游活动。而不同的领域对体育旅游的相关内涵解读并不相同,也间接导致我国截至目前仍没有围绕“体育旅游”制定针对性的立法条文,且也并未对“体育旅游”过程中可能涉及的各种事项作出明确的说明,这就导致在处理游客在“体育旅游”过程中遇到的各种事项,如安全问题时,会陷入到底选用“体育类法规”还是“旅游类法规”进行处理的矛盾当中。受限于顶层相关针对性立法的欠缺,地方行政部门为更好地推动体旅融合发展,会制定运用于地方的针对性法律条文,如前文提及的内蒙古兴安盟文化旅游体育局自主印发了适用于自身体旅融合发展的针对性法律条文,但地方性的法律条文通常不具有权威性,且通常还极具地方特色,并不会起到引领、规范的作用。

(二)中观层面:体旅融合发展的管理制度存在漏洞

体育旅游作为新业态,在我国形成与发展的时间虽较短,但国家培育力度较大,发展效果较好。也正是由于形成与发展时间较短,导致体旅融合发展的产业链存在缺陷,相关的市场开发也并未完全成熟,这就造成在体旅融合发展过程中出现管理制度存在漏洞,具体可以表现为体育旅游管理规范化的边界模糊。究其原因,在于相关管理部门和执法部门对体旅融合发展的内涵认知和类型划分仍模糊不清,对体育旅游的认定标准和运营管理上缺乏共识,这就导致有关部门对体旅融合发展下的“体育+旅游”构建出的体育旅游出现定位不准、规划不清和方向不明的现状。在实际管理体育旅游的活动中,管理规范化的边界模糊往往会加剧单一产业的模糊性,如体旅融合发展背景下,单方面突出和强调“体育”或“旅游”,而非是“体育+旅游”,同时也会加剧具体产品内容的同质性。

体旅融合发展管理规范化的边界模糊形成源于体旅融合发展的旅游资源分类与管理部门职能定位不清两个方面。首先,旅游资源分类是造成体旅融合发展管理制度存在漏洞的重要原因。在前文中就提及体育旅游是一种综合性的旅游活动,其既包含了体育的元素,如具体的运动项目滑雪、漂流、冲浪等;也涵盖了旅游的元素,如观光、康养、文化等,因而对于体育旅游的管理涉及诸多部门。以滑雪为例,体旅融合发展视域下的滑雪既可以简单地划入到体育产业,又可以简单地划入到旅游产业,这就难免会造成在管理过程中出现管理规范化的边界模糊。其次,管理部门职能定位不清是造成体旅融合发展管理制度存在漏洞的根本原因。上述谈及的体育旅游是“体育+旅游”的新业态,对于体育旅游的定位可以是原本指向性的“体育+旅游”,而在实际管理过程中往往会呈现出“体育”“旅游”或“体育+旅游”三者中的其中一种形式。这种情况的出现可以利用相关的管理部门职能定位不清来解释,由于体旅融合发展构建出的体育旅游是体育产业与旅游产业双方交叉、渗透与延伸的新业态,而其中直接囊括的体育相关部门与旅游相关部门在管理体育旅游过程中,难免会出现所承担职能重叠和管理权限冲突的情况。继续以滑雪为例,游客的滑雪体验会受到体育与旅游等部门对滑雪项目管理的影响,如滑雪项目被国家相关部门列为高危险性体育项目,站在体育产业的角度上而言,游客应当尽量避免尝试,而站在旅游产业的角度上去看,游客则可以适当进行尝试,这就导致游客出现伤寒事故时的安全纠纷通常得不到及时有效的解决。将滑雪放置于“体旅融合发展”的概念中,对于滑雪的具体管理往往会出现管理部门职能不清的现状,这就造成相关的管理部门在实际的管理过程中职责与功能存有较多重叠、管理规范化的边界模糊。

(三)微观层面:体旅融合发展的个体规范意识较弱

体旅融合发展构建出的体育旅游场域中,除相关管理部门的人员参与外,游客与提供旅游服务的经营者是体育旅游场域内的直接参与者。作为体育旅游场域内直接参与者的游客和经营者在参与到体育旅游活动过程中,需要对自身在活动中的权利与义务有所了解,对体育旅游的相关法律法规应有所掌握,能够在体育旅游过程中判断自身行为是否符合相关管理的规范和要求。体旅融合发展作为新业态,在常见的体育旅游项目中,如高山滑雪、休闲冲浪与徒步登山等,由于在我国兴起时间较短,相关配套的法律法规与相关管理部门的执法监督等职能尚不够明确,这就造成游客与经营者不甚了解个体享有的权利与所要承担的义务等内容。例如,在体育旅游场域中出现游客与提供旅游服务的经营者发生纠纷时,往往在没弄清纠纷主要责任方时,就通过双方自行协商解决,这种自行协商解决的方式虽然在一定程度上能够提升纠纷的解决效率,但总体而言自行协商解决的方式不利于体育旅游业态的规范化发展,如游客与经营者是否了解自身在纠纷中的权利与义务、是否对纠纷中可能涉及的法律法规有所掌握、解决纠纷的方式是否符合相关管理的规范和要求,在双方不明晰上述若干事项时,自行协商解决纠纷给体育旅游的管理将带来很大的挑战。

体旅融合发展的个体规范意识较弱的主体有两个,即游客与提供旅游服务的经营者。首先,游客的个体规范意识较弱体现为在体育旅游过程中对自身应有权力了解不明。游客对自身应有权力了解不明又可细分为两个方面,即游客没有利用好应有权力和过分利用应有权力。在没有利用好应有权力方面,大部分游客在体育旅游场域中认为进行体育旅游相关活动是个人的行为活动,并未意识到参与体育旅游相关活动是在法律法规与执法部门监管中,当游客自身的权益受到损害时,无法及时有效地维护自身的权益。在过分利用应有权力方面,当游客在体育旅游场域中权益受到侵害时,在知晓相关法律条文或管理制度时,会出现对提供旅游服务的经营者提出不合理的诉求,正如前述中谈及的当游客遇到纠纷时通常会和经营者采用自行协商解决的方式进行处理,在这个过程中就有游客为了获取较大的自身利益,出现维权过度的情况。其次,经营者的个体规范意识较弱体现为在体育旅游过程中的自我约束意识不强。以盈利为目的提供旅游服务的经营者为得到更高的回报,通常会节省服务支出的成本。继续以滑雪运动为例,经营者为提高利润可能会压缩固定配套设施的建设,减少其他必要的支出,如相关保险等。同时,部分体育旅游活动也会受到天气因素的影响,如冲浪和漂流等项目,当遇到天气并不适合游客进行相关活动时,经营者却不会停止经营活动。

三、体旅融合发展视域下的旅游管理模式创新

(一)完善立法管理,优化政策制度

立法管理和政策制度作为推动体旅融合发展的内在动力,完善的立法管理和健全的政策制度能够促进体旅融合的可持续健康发展。现阶段,我国体旅融合发展的形势愈发深入,所呈现出的经济效益也愈发明显,但由于体育旅游的理念在我国形成与发展时间较短,从目前我国对于体旅融合发展的实际管理情况来看,围绕着“体育旅游”单独制定一部相关的法律并不是最佳和必然的选择,完善立法管理和优化政策制度才是最优解。在前文中也提及,现阶段国家相关部门也出台了诸多关于“体育旅游”的法律法规,如2022年新修订的《中华人民共和国体育法》新增了“体育产业”章节,这也是首次从法律层面明确了“体育产业”的地位和作用,而对于体旅融合发展也提及“国家支持和规范发展体育服务等体育产业,促进体育与健康、文化、旅游、养老、科技等融合发展”;《中华人民共和国旅游法》能够适用于“体育旅游”的论述更加多元,其在第六章节的“旅游安全”的第四十七条中明确要求经营高空、潜水与水上等高风险旅游项目,必须取得经营许可。可以看出,体旅融合发展构建出的体育旅游新业态在旅游的范畴中,已经建立了较为完善的法律法规,在与体育产业进行渗透和延伸后,为了更好地推动体旅融合发展,应当将“体育+旅游”的安全保障加以统筹考虑,从而制定和出台针对性适用于“体育+旅游”的总括性的基础规定,并对部分具有重叠的部分加以规范,最后形成一个能够适用于体育旅游产业的旅游管理体系。

(二)构建管理体系,提升管理能力

管理体系和管理能力是推动体旅融合发展的外在动力,科学的管理体系和出色的管理能力能够促进体旅融合的高质量发展。现阶段,无论是体育还是旅游的相关管理部门,首要任务是理清体旅融合发展的旅游资源到底有哪些,落实到具体的资源中该如何去定义和分类,而如何去定义和分类体旅融合发展的旅游资源,可以通过体育产业与旅游产业各自可供利用的要素,探索“要素审批”制,将现有已开展的要素作为模板,积极地对未开展的要素进行提取和交叉、重组、整合和创新,并建立一套分类科学的体育旅游资源目录。在此基础上以体育和旅游的相关管理部门为首,建立起多部门协同配合的管理体系。在理清体旅融合发展的旅游资源与建立起协同配合管理体系后,提升对体育旅游活动的管理能力成为首要任务。在多部门协同配合的管理机制中,想要提升管理能力可以借助部门主体责任制的办法实现,如各部门在管理体育旅游活动的过程中应有明确的主体责任、工作流程、工作原则与责任分工等内容,通过部门主体责任制可以强化体育旅游活动的管理与实施,提高体育旅游活动的规范性和科学性。例如,游客在参与体育旅游活动过程中,游玩活动的各个环节都应有明确的主体责任部门,尤其是在纠纷或伤害事故出现时,如何妥善处理相关事宜通常需要多部门协同配合,并依据部门主体责任制的管理办法予以及时解决。

(三)加强引导宣传,规范参与行为

引导宣传和规范行为是推动体旅融合发展的重要动力,加强宏观引导宣传和规范参与人员行为能够促进体旅融合的深度发展。体旅融合发展下的体育旅游产业管理不仅需要国家完善立法管理、优化政策制度,还需要相关部门构建管理体系、提升管理能力,同时也需要体育旅游场域内直接参与者——游客和经营者的共同努力。需要注意的是,游客和经营者作为现实个体,在体育旅游场域中具有较大的自主权力,尤其是游客的自主权力更为突出,然而很多游客对自身在参与体育旅游活动时所拥有的权力范围并不明晰。针对此问题可以通过加强引导宣传来解决,同时,加强引导宣传也能够强化经营者的服务意识,约束和规范经营者的行为。部分体育旅游活动具有一定的危险性,在活动过程中可能会出现伤害事故,因此当游客进行体育旅游活动时应积极地引导其科学参与,并让游客知悉自身所享有的权利保障,这能让游客在出现纠纷或伤害事故时,及时妥当处理纠纷和明确伤害事故主要责任,让游客合理地利用权利保障。对于经营者而言,虽然盈利性是其提供体育旅游服务的目的,但也要明确自身的义务,规范参与体育旅游活动的行为,如当进行盈利性的服务时,必须严格按照相关要求建设好活动所需的固定配套设施,当活动存在一定风险时,应当主动为游客购买保险或主动告知游客需要购买保险,且遇到极端天气不适合进行相关活动时,经营者应当合理规制游客的游览行为,使游客的人身安全真正得到落实。

参考文献:

[1]江南,刘书勇.赫哲族传统体育文化与生态旅游融合发展探索[J].北方经贸,2023(10):146-150.

[2]刘晓明.产业融合视域下我国体育旅游产业的发展研究[J].经济地理,2014,34(5):187-192.

[3]陈林会,刘青.成渝地区双城经济圈体育产业融合发展研究[J].经济体制改革,2020(6):57-63.

[4]夏江涛,刘奔越,左逸帆.广东省体育旅游资源空间分异、影响因素及开发路径[J].体育学刊,2023,30(3):76-83.

[5]杨占东,于涛,赵晨蕾.中国式现代化背景下体旅融合发展思考[J].体育文化导刊,2024(3):16-22+45.

[6]赵阳,冯学钢.体育旅游服务质量对游客体验质量与行为意向的影响[J].上海体育学院学报,2023,47(12):57-71+82.

[7]陈宇,岳游松.中国体育旅游景区效率时空格局与影响因素[J].干旱区资源与环境,2024,38(3):152-160.

[8]叶小瑜,李海.国家体育旅游示范基地建设的理论探索与实践进路[J].上海体育大学学报,2024,48(3):85-95