管理中的“无为而治”论文

2025-05-17 15:20:27 来源: 作者:xujingjing

摘要:本文主要论述了《道德经》中的“无为而治”在管理中的运用。介绍了管理中什么是“无为而治”;阐述了“无为而治”和“以人为本”都是现代管理学中的基础理论;论述了“无为而治”的管理应具备的前提条件等。在当今“以人为本”的管理大背景下,“无为而治”应普遍适用于管理各个关节,从而营造开放、包容、担当、创新的干事创业良好风尚。

摘要:本文主要论述了《道德经》中的“无为而治”在管理中的运用。介绍了管理中什么是“无为而治”;阐述了“无为而治”和“以人为本”都是现代管理学中的基础理论;论述了“无为而治”的管理应具备的前提条件等。在当今“以人为本”的管理大背景下,“无为而治”应普遍适用于管理各个关节,从而营造开放、包容、担当、创新的干事创业良好风尚。

关键词:无为而治;现代管理;以人为本

《道德经》是中华文化的瑰宝,两千多年来经久不息。在历史发展的各个时期,《道德经》都发挥着不可估量的作用。《道德经》是一部关于人生哲理的书,更是一部治国理政的智慧宝典。历代君王修身齐家治国平天下,无一不用到《道德经》中的思想。老子的这部著作,从人与自然的关系,从“道”的自然规律角度,论述了君王如何修“德”,如何让百姓安居乐业、国家发展稳定、人与自然和谐发展。这样的大智慧在当今世界仍然具有积极的科学发展内涵。

《道德经》的思想精华“无为而治”被广泛应用到现代治理和人文智慧中来。特别是近些年来,随着西方人本主义的发展及其在管理学中的广泛应用,“无为而治”得到了企业家和管理者的普遍认可和接受。将东方智慧与西方方法论相结合,运用到企业治理中,这是《道德经》历经两千多年仍然历久弥新,与时俱进,发挥着思想定锚作用的重要体现。它为中国企业管理的发展提供了智慧源泉。

1“无为而治”是现代管理学的理论基础。

老子说的“无为而治”,并不是什么都不做,而是要遵循“道”的宇宙天地规律,发挥人的能动性创造性,用辩证的思维,发展的眼光,积极而不是消极地做事。老子主张治理者不要过分干预人民的聪明才智,不折腾,不繁琐,不多事。这一思想与西方的人本主义思想高度吻合。西方人本主义思想强调人作为主体的价值和尊严。提倡以人为本,重视人的发展和自我价值的实现。从管理的角度来看,老子的“无为而治”和西方的人本主义都从一定角度重视人,承认人的能动性、发展性和创造性。不机械地把人当作劳动力看待。这样的思想从根本上尊重人,信任人,相信每个人都有价值。它们从理论上否定了科学管理中被动管理,机械劳动的部分,建立起了新的管理理念,启发管理者转变角色定位,将“管”的部分让位给员工自己,变管理者被动管理为员工自主管理。这符合现阶段社会多元化发展要求,也高度符合我国新质生产力提出的人才为本,创新为主的发展理念。

1.1发展的本质是人的发展

人是社会活动的主体,在各行各业中发挥着主体作用。社会的进步发展需要人来推动,只有个人从事对社会有意义的活动,并实现社会价值后,社会生产力价值才能增值,这是社会发展的底层逻辑。当发展的主题从资源开发和资本扩张转变为科技创新时,人的作用提到了前所未有的高度。人们对人为社会发挥的价值也从劳动生产力观转变到人才观上。劳动力侧重人的劳动性,看重劳动产生的价值。人才除了承认人的劳动性外,更重视人的创造性,相信人作为主体有能力创造出更有价值的东西。这种价值创造是额外产生的,是人主观能动性和聪明才智的产物。相比劳动力,人才更有价值。现今社会,在越来越多的新兴行业,节能环保、信息产业、生物产业、新能源和新材料,人才为科技创新贡献了无穷的力量,更加证明了推动社会的是人才,人才被重视、认可、培养、发展是多么的重要。

1.2人的发展要以人为本

人和动物的区别在于人有思维有情感,有追求美好生活的权利。作为劳动者,按劳取酬,满足物质生活基本需要,是每个人生存的基本要求。但这并非唯一要求。人在追求物质生活的同时,也在追求着精神生活。工作在取得报酬的同时,也希望得到他人认可和尊重,并取得更多成就,这是人的社会属性体现。这样以人的生活条件来分析和解决与人相关的一切问题,核心内容就是尊重人。尊重人的特性和人的本质,把人作为手段与目的的统一,这就是以人为本。《道德经》中体现以人为本的文字很多。“知人者智也,自知者明也。”“圣人无常心,以百姓心为心。”“道大,天大,地大,人亦大,域中有四大,而人居其一焉。”它们从尊重个体个性、治理者需时刻心怀百姓、人在自然界的重要性等方面阐述并强调以人为本的重要性,直面治理的本质就是要把人的生存和发展放在首要位置考虑。

1.3以人为本在管理中被广泛应用

现代管理对人的物质与精神追求给与充分任何和接受。从XY理论角度看(管理中的XY理论,Y理论相信人性善,X理论相信人性恶。X理论认为员工本性懒惰,趋于规避工作,需要通过强制手段进行管理。Y理论则是认为员工是积极进取的,能够自我激励、自我管理,需要提供更多的自主和平台支持。),以人为本是坚定的Y理论支持者,相信人是积极的、能动的、自觉的。在制度建设、考核机制、福利待遇上充分重视人,倾向对人的正向激励,以奖励为主,惩罚被较少运用。充分体现开放、包容、信任、尊重的理念。这样以人为本的管理方式在各行各业被广泛运用,成为当代管理的趋势。现代管理学之父德鲁克提出:“用人之长,容人之短。”“要想雇佣一个人的手,就要雇佣一个人。”“管理不是管理人,而是领导人。”他即是人本管理的提出者,也是人本管理的运用者。如此先进的管理理念,在多年前,老子《道德经》中“德”的部分,就给与了充分的论述。他提出“治大国如烹小鲜。”“一曰慈二曰俭,三曰不敢为天下先”“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富。”

当今社会,90后、00后逐渐成为职场的主力,他们体现出鲜明的个性化、不循规蹈矩、追求自我价值,这个群体已经不再适应机械化的流水线工作,也不愿做埋没自身价值的工作。他们更有自信、有理想。现代管理恰好接纳他们的价值理念,也提供了他们的发展空间。特别是在青年人集中的互联网、智能制造、AI技术研发业等,高待遇、高薪酬、高福利,加上人性化的各类保障,如休假、弹性工作时间、医疗保险、培训等,解决后顾之忧的同时,尊重个性、尊重发展,全面激发了人的创新。这是传统产业逐步看齐的方向。

1.4“无为而治”和以人为本是同根同源的

“无为而治”的底层逻辑是顺应天地规律,不干涉,少干涉,还原世界真相,还原人性质朴本真。以人为本是以人性善为底层逻辑的人性论。因此二者同为一个人性信仰。换句话说,“无为而治”和以人为本的思想是高度契合的。在这样底层逻辑构建起的管理体系具备循规律、顺人性的特点。这样的管理体系也是在信任、信用的基础上建立起来的,是具有开放性、包容性、发展性的管理体系。

2“无为而治”管理模式的前提条件

不可否认,“无为而治”是先进的管理理念。这样的管理理念在运用到实际时,要有条件支撑。在做好以下工作的前提下,“无为而治”才能落到实处的,极大激发员工的工作热情。

2.1“无为而治”的管理要有基本健全的制度支撑

管理要有章可循,没有制度的管理,全凭个人主观臆断,不是管理。管理制度的订立和执行就是定规矩、守规矩、形成行为习惯的过程。制度的健全是一个过程,而不是一个结果。在适应新形势新环境新事物中不断调整完善并且发展的过程。“无为而治”要求企业有基本健全的管理制度。因为“治”的基本框架应指明,让人们有基本的行为准则可遵循。先解决“有没有”的问题,这个相对容易,大部分企业各类制度都已制定。

解决“好不好”的问题。现代管理学很重视这方面的研究。“好不好”是一个适合问题,“适合的就是最好的”,是制度建设普遍遵循的原则。这里要重视两个问题,其一,制度一旦订立,应坚决长期贯彻执行,制度建设重在执行。没有行动的制度如同废纸,制度执行是建设的关键,配合执行的宣贯、指导以及制度的兑现就显得额外重要。切忌三天打鱼两天晒网的制度执行,也切忌频繁推翻订立新的制度行为。其二,制度建设是一个过程不是结果。制度建设就是一个不断完善不断修正的过程,没有一劳永逸的制度,也没有历久不变的制度。执行是制度最好的试金石,只有在执行的过程中,发现问题,不断完善,制度才能发挥其应有的作用。

2.2“无为而治”要掌握好管理的度

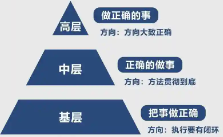

“无为而治”不是什么也不做。而是对“度”有把握。也就是什么该做,什么不该做问题。当今管理者普遍存在的问题是从上到下管理下沉问题。高层管理者考虑着中层的事,中层管理者考虑着基层的事,基层管理者事无巨细。“高层抓战略,中层抓组织,基层抓执行”是管理的分工。但在很多情况下是管理一竿子插到底,管的过细,只顾拉车不顾看路等等频出,从而极大限制了员工的自主意识和工作热情。“各司其职”更多的是对“放权”的挑战。上级愿不愿意给予员工信任和托付,将责任和权力对等考虑,承担多大任务就赋予多大权力,这是领导者应普遍考虑的问题。

领导者特别是中高层领导者,在“无为而治”中重点要扮演好自己的管理角色。高层管战略,中层管组织,基层管执行。由于分工不同,就奠定了对各级管理者的能力素质要求。高层管理者是掌舵者、把握方向者,要求的是视野开阔、大局观、决策能力、担当意识、创新精神;中层管理者是中流砥柱,起到承上启下作用,要求的是组织协调、统筹执行、指导授权、团队管理等能力。而真正负责执行落地的是基层员工。在信任的基础上,充分授权,各司其职,不再下沉式管理。“无为而治”是要有更多有价值的“为”,减少无价值的“多为”和“瞎为”。

2.3“无为而治”应建立在“高信用”的基础上

管理中经常会出现这样的现象,就是警察抓小偷式的管理。这种管理是建立在不信任的基础上的。不信任是建立在X理论上的。当管理者持有X理论时,所有的制度就是在监视、控制。这就是警察抓小偷式的管理。因为他们不相信员工可以自主管理,不放心员工会诚实守信,他们从人性的负面揣度衡量人,把员工当小偷,当需要时刻监视才能老实干活的人。管理者和员工在这样的氛围里,高度不信任。在这样的管理体制下,员工时刻被监视,时刻被找出他是否犯错。人没有基本的安全感。于是上有政策,下有对策,出工不出力,磨洋工,偷工减料,反正也是把我们当小偷了,自然能偷懒一点是一点。

这是管理者的悲哀,也是他们根本就不相信人性好的一面。管理中如果建立的是这样的信任,最后只能是人人自危,人心惶惶了。

胖东来的老板于东来说过,我们的员工都是美好的。胖东来的员工都是美好的吗?当然不是,但于东来相信他们就是美好的。这是对员工最高的信任。基于这样的信任,员工回报给了胖东来这个企业全部的责任心。这些不是于东来要求的,是员工自发自觉的行为。原因在于于东来这个老板相信他的这些员工,他们是可爱的人,是美好的人。

好的企业,一定是人员素质高的企业。人员素质高,高在哪里?高在有信用,有自觉性,高在人人可以自主管理,每个人把自己的那摊事管好了,管理者不轻松吗?一层层上去,高层领导只需要管战略就好了。员工能自主管理,是自己对自己负责任的表现,自己对自己负责任也就是承诺可以监督自己,不需要别人管。当一个企业建立在员工高信用的体系上,就一定是积极向上、没有内耗、人人敢于担当的企业。

管理的最高境界是文化管理。当文化可以管理人的时候,也就是员工在用自己的信用体系管理自己是高级的管理。

2.4营造“无为而治”的文化氛围

老子说“无为者无不为”,意思是做该做的事情,事情会越做越好。创造“做该做的事”的氛围,就是“无为”的文化氛围。

首先,开放包容氛围。“无为”的文化是以人为本的文化,具有“人人皆可成才,人人尽展其才”的“大人才观”。坚信“大人才观”就是要容人。人无完人,越是有能力的人缺点可能越多。坚持人才的发展观,有容错机制,在关键节点把控,对人才积极关注和指导,而不是控制和把控。在尊重的基础上充分授权大胆使用,坚持长期人才观,而不是短期实用主义,特别是对技术研发、课题攻关的科技人才,营造这样开放包容的氛围尤其重要。

其次,担当意识。责任意识、担当意识是优秀企业文化的标志。而树立责任意识、担当意识的核心是公平公正。试想在一个没有公平公正的企业,优秀的员工很难被公平对待的情况下,如何让其担当有作为?这样的企业,更多的是遇事推诿,有问题脱责。可见,公平公正是一个企业最基本的文化要求,也是责任意识的前提。

最后,创新氛围。创新是企业的动力,是企业“做该做的事”的核心。创新需要不断尝试、要时间以及具备客观条件。其根源本质是创新需要氛围。创新是一种能力,首先要做的是培养员工更多这样的能力,在思维上具备创新能力的员工才具备了创新的可能性。创新是集体行为,不是个体行为。需要营造的是这种创新集体氛围的营造。例如学习型组织的建立、创新团队的打造、创新工作室的创建。这是创新的沃土,也是企业真正需要的创新氛围。

老子《道德经》的博大精深,为几千年来治理者治人理事贡献了宝贵的哲思理论指导。管理者应该以发展的眼光,与时俱进的将《道德经》运用到管理实践中去。坚持“以人为本”的人才观,以价值为导向,发挥人的主动意识,开发人的潜能,让“无为”发挥“无不为”的作用,这是管理者们管理企业的大智慧。