食品物性学课程思政建设探索论文

2025-04-25 11:58:37 来源: 作者:xujingjing

摘要:食品物性学是食品相关专业的重要基础课程,在专业人才培养中占据着重要地位。文章基于教育部颁发的《高等学校课程思政建设指导纲要》,结合专业及课程特色,从学科发展史、科学家事迹、科学前沿进展、时事热点、日常生活等方面入手,深入挖掘思政元素,形成了较为完整的思政案例体系,并提出了将思政元素融入专业课程中的教学方法,细致地介绍了案例教学法、研讨教学法和项目导向教学法的实施步骤,以期通过课程思政教育在专业教育中的深度融合与有效实施,培养出既掌握扎实专业知识又具备优秀道德品质的高素质食品专业人才,并为其他食品相关课程的

摘要:食品物性学是食品相关专业的重要基础课程,在专业人才培养中占据着重要地位。文章基于教育部颁发的《高等学校课程思政建设指导纲要》,结合专业及课程特色,从学科发展史、科学家事迹、科学前沿进展、时事热点、日常生活等方面入手,深入挖掘思政元素,形成了较为完整的思政案例体系,并提出了将思政元素融入专业课程中的教学方法,细致地介绍了案例教学法、研讨教学法和项目导向教学法的实施步骤,以期通过课程思政教育在专业教育中的深度融合与有效实施,培养出既掌握扎实专业知识又具备优秀道德品质的高素质食品专业人才,并为其他食品相关课程的思政建设提供有益借鉴。

关键词:课程思政;食品物性学;教学方法;案例;教学改革

教育的根本任务是“立德树人”。2020年,教育部颁布的《高等学校课程思政建设指导纲要》,强调全面推进课程思政建设,科学设计课程思政教学体系,将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体[1]。2021年,教育部办公厅发布的《关于开展课程思政示范项目建设工作的通知》,强调要加快形成“校校有精品、门门有思政、课课有特色、人人重育人”的良好局面[2]。在此背景下,本校食品物性学教研团队致力于不断探索和实践思政建设,改进“硬融入”和“表面化”现象,将显性教育与隐形教育有机结合,形成协同效应,真正实现“立德树人”的根本任务。

食品物性学作为一门研究食品微观结构与宏观物理性质的科学,近年来发展迅速,研究范围已从单纯的基础理论研究扩展到食品加工工艺改进、新产品研发、食品安全检测等诸多领域。随着国民对食品品质、口感、营养保留、绿色环保及消费方式等方面需求的不断提高,食品物性学在科技创新与产业升级中的重要性日益凸显。因此,需要持续开展食品物性学课程思政建设,深入挖掘其承载的社会责任与伦理价值,以引导学生深刻理解国家战略需求和食品产业发展趋势,树立以人为本、可持续发展理念,坚守食品安全生产底线,并注重传承与发扬中国传统美食文化中的工匠精神,引导学生真正投身于食品安全和营养健康的生产建设与科研事业中。本文结合食品物性学的课程特点及内容,深度挖掘思政元素,构建一套较为完整的思政教学案例体系,并探讨将思政元素有机融入教学实践的方法和路径,以期让食品物性学课堂成为思想政治教育的主阵地,培养具备高尚道德情操、扎实专业基础和强烈社会责任感的复合型高素质食品科学人才,推动食品科学在保障国民健康、服务经济社会发展和落实国家创新驱动发展战略等方面的发展。

1课程思政案例体系的建设

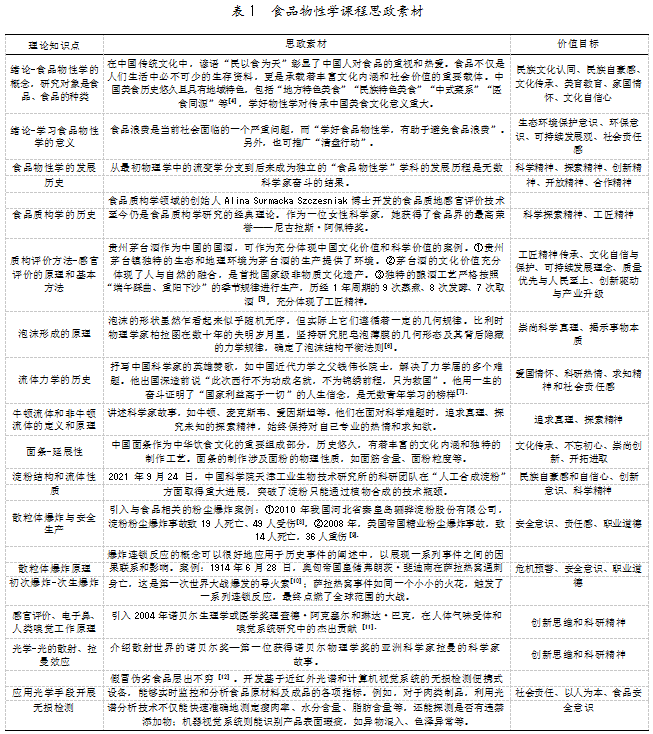

思政案例教学是连接理论与实践、激发学生思考、提升学生道德素养的有效方式。经过3个学期的课程思政建设,课程团队整合思政案例和元素要点,完成了对课程教学体系的逐步优化[3]。根据《高等学校课程思政建设指导纲要》中“科学合理拓展专业课程的广度、深度和温度,从课程所涉专业、行业、国家、国际、文化、历史等角度,增加课程的知识性、人文性,提升引领性、时代性和开放性”的要求[1],课程团队以食品物性学相关理论为核心,将思政元素融入具体的理论讲解和案例分析中,实现教书育人与“立德树人”的深度融合。具体如表1所示。

第一,从食品物性学、食品流变学、食品质构学的发展历史中挖掘思政元素,引导学生认识科学的发展历程是曲折艰难的,培养学生领悟科学精神、探索精神。第二,从食品物性学光学、力学、质构学等不同模块的中外科学家事迹中挖掘思政元素,培养学生坚持不懈、勇攀高峰的科学精神。第三,向学生介绍课程前沿知识,如获得诺贝尔奖、中国科学十大进展等重要学术贡献,以此培养学生的科学意识、创新意识或民族自豪感。第四,食品物性学是源于生活、服务于人类生产生活的一门学科,可从粮食安全、食品资源的高效利用等社会热点中挖掘思政元素,以此培养学生的社会责任感、安全意识、诚信及法治精神。第五,食品与人们的生活密切相关,可从日常生活和中外饮食文化方面挖掘思政元素,以此培养学生的责任感、民族自信和工匠精神等。

在当前时代背景下,课程思政案例要紧跟时代发展和社会热点,保持实时更新,以确保教学内容的鲜活性与实效性。教师在编制和选用思政案例时,应及时捕捉时代脉搏,将最新的社会问题、法律法规变革、科技成就与挑战等内容纳入案例教学中。只有课程思政案例与时俱进,才能使学生始终保持敏锐的社会洞察力,学会从多角度、深层次去思考和解决现实问题,进而更好地培养具有社会主义核心价值观和良好道德情操的人才,实现思政育人的目的。

2教学方法的选择和运用

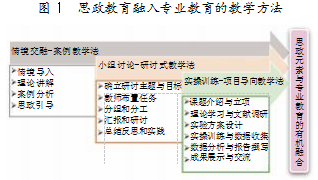

将思政教育“润物细无声”地融入食品物性学的教学中,在向学生教授专业知识的同时,潜移默化地传递正确的价值观和道德观。通过案例教学法、研讨式教学法和项目导向教学法(见图1)3种方式,充分调动学生积极性,激发学生情感共鸣,从而达到思想政治教育的目标,最大程度地提升课程的育人功能和育人质量。

2.1情境交融-案例教学法

在讲解食品物性学原理时,设置与社会热点、民生问题、食品安全事件等话题相关的情境式教学案例,让学生在分析案例的过程中理解和内化思政教育内容。例如,在讲授食品物性光学检测技术章节时,引入关于假冒伪劣食品的实际案例—猪肉加工领域的“工业松香脱猪毛”[13]。首先是“情境导入”。教师向学生展示一组真实的新闻报道或视频片段,内容是某地为降低生产成本,使用工业松香对生猪头脱毛后,将猪头肉、猪耳朵等部分销往菜市场或熟食店。工业松香虽然能达到较好的脱毛效果,但在高温条件下,其所含的铅等有害化合物会进入猪肉,被人食用可能会损伤肝脏、肾脏,甚至引发癌症,严重威胁公众健康。其次是“理论讲解”。引入光学快速检测技术在食品领域中的应用,如近红外光谱分析、荧光光谱检测等。这些技术能够快速无损地检测食品中的添加物。再次是继续开展“案例分析”,描述如何通过红外光谱检测技术来鉴别工业松香的问题。例如,通过对比食用松香与工业松香的光谱特征差异[14],快速分辨哪些猪肉产品不符合食品安全规范。这样的案例分析,既可以让学生了解物性检测技术,又能让学生深刻认识到食品安全监管的重要性,以及假冒伪劣食品的危害。最后是“思政引导”。结合案例,教师进一步引导学生讨论食品行业中诚信经营的必要性,以及作为未来食品行业从业者应肩负的社会责任,强调科学技术在维护公共利益方面的重要作用。通过这样的情景交融教学法,不仅可以确保食品物性学专业课程的深入学习,还能巧妙地融入思政元素,培养学生的社会责任感和职业道德意识。

2.2小组讨论-研讨式教学法

组织专题研讨,针对食品物性与食品安全、食品文化、环境保护等议题展开讨论,鼓励学生自主查找资料、发表观点。该举措不仅可以锻炼学生的团队合作意识和思辨能力,还能培养学生的创新意识、社会责任感、爱国情怀,以及文化传承意识。例如,在讲授利用食品质构学和食品流变学知识进行食品开发章节的课程教学时,可应用该方法。第一,确立研讨主题与目标。主题是“中国特色美食的保护与文化传承”。通过研讨,要求学生理解美食背后的文化价值,探讨如何运用食品物性学相关知识来保护、传承和传播特色美食。第二,教师布置任务。课上的理论教学结束后,教师布置学习任务,让学生自行查阅中国特色美食的历史渊源、制作工艺、物性特征,以及所面临的保护与传承挑战等相关资料。第三,分组和分工。让学生自由组合成若干个小组,且每个小组选定一种特定的特色美食(如北京烤鸭、四川火锅、广东早茶等)进行深入研究。各小组内部需分工明确,分别负责文化背景研究、食品物性分析、保护与传承问题探讨及对策建议设计等任务。需注意,小组讨论过程应在课外进行,包括制订讨论计划、梳理主题框架,分析文献数据、准备PPT及其他演示材料等。第四,汇报和研讨。各小组轮流进行汇报,分享各自研究特色美食的物性特点、文化内涵,以及保护与传承策略。同时,其他小组及教师进行提问、补充和讨论,形成课堂交互,启发学生思考如何将食品物性学知识应用到实际问题的解决上。第五,总结反思和实践。在研讨结束后,教师应引导学生对整个研讨过程进行反思,总结不同类型特色美食保护与传承的共性问题和解决方案。各小组整理归纳意见,并撰写研究报告或心得笔记。教师根据研讨结果,鼓励学生在课程结束后发起或参与跟特色美食保护与传承相关的实践活动,如参与非遗项目、改进传统工艺、策划宣传推广等,将理论知识转化为实际行动。通过上述步骤,不仅可深化学生对食品物性学知识的理解,还能使其深入了解中国特色美食的文化价值,增强保护与传承中华优秀传统文化的责任意识,从而实现思政教育与专业教育的有效结合。

2.3实操训练-项目导向教学法

《纲要》强调,对于工科类专业课程,在课程教学中要培养学生的科学精神[1]。通过项目式学习,鼓励学生在理论课程之外,积极参与科技创新项目,使学生在完成实验任务的同时,培养其正确认识问题、分析问题和解决问题的能力,以及探索未知、追求真理的责任感和使命感。例如,在讲授“食品储藏中的水果成熟度检测和保质期评价”的章节中,可以应用该教学法。第一,课题介绍与立项。教师先介绍水果成熟度检测和保质期评价在食品储藏中的重要性,以及食品物性学在此领域的具体应用,引导学生深入理解科研课题的社会价值和现实意义。学生在教师的指导下,分组并明确项目组成员任务,如负责人、数据收集员、实验操作员、报告撰写员等。第二,理论学习与文献调研。学生自学或由教师讲解食品物性学中与水果成熟度检测相关的理论知识,如色泽、硬度、香气、糖度等指标的变化规律。学生通过查阅相关文献,了解现有成熟度检测方法及其优缺点,熟悉保质期预测模型,为后续实操奠定理论基础。第三,实验方案设计。根据前期学习和调研,各小组设计实验方案,包括选定待测水果种类、确定检测指标、设计实验流程等。教师审核并指导完善实验方案,确保方案可行且能够反映食品物性学知识的具体应用。第四,实操训练与数据收集。学生按照实验方案对水果成熟度进行物性检测,可能涉及果肉硬度测试、颜色测量、光学指标分析等内容。在实验过程中,学生需要严谨记录数据,观察并分析水果在储藏过程中的物性变化,初步评价其成熟度和保质期。第五,数据分析与报告撰写。各小组利用统计软件开展数据分析,找出影响水果成熟度和保质期的关键物性参数,并尝试构建相应的评价模型。学生撰写科研报告,阐明实验的目的、方法、结果和结论,并提出食品物性学视角下的水果保鲜策略。第六,成果展示与交流。学生在课堂上通过PPT、实物模型、研究报告等形式进行成果展示,并与其他小组展开交流与讨论。教师及其他同学提出点评、建议,以促使学生对实验过程和结果进行总结反思,从而强化批判性思维。在整个项目的实施过程中,教师应让学生深刻体会到科研工作者的社会责任和使命感,并适时引导学生思考科研成果的社会意义,即如何通过食品物性学知识帮助农民减损增效、保障食品安全和促进绿色可持续发展等。

3结语

综上所述,通过优化课程体系,在教案、课件和教学资源中融入思政案例,可以巧妙地将思政教育元素融入食品物性学的教学中。同时,创新课内外教学方式,在食品物性学课程教学过程中自然地嵌入思政教育,使学生在掌握专业知识的同时,增强社会主义核心价值观、传统文化认知、社会责任感、创新意识和实践能力等,真正实现课程思政与专业教育的有机结合。在未来的建设中,还需进一步丰富思政课程案例,细化课程思政的实施步骤,重编食品物性学理论教材,并在教师培训和评价考核方面开展改革与实践,从而不断提高思政建设的质量和成效。

[1]教育部.教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知[EB/OL].

[2]教育部办公厅.教育部办公厅关于开展课程思政示范项目建设工作的通知[EB/OL].

[3]马悦,李卓思,董庆利.“食品物性学”思政元素挖掘与课堂教学方法[J].工业微生物,2024,54(1):161-165.

[4]张仲柏,曹雄刚.课程思政视域下论中国饮食文化概论课程的建设价值[J].轻工科技,2022,38(5):123-125.

[5]李聪聪.贵州茅台酒文化全球对比分析及世界遗产价值[D].贵阳:贵州师范大学,2017.

[6]孙其诚,谭靓慧.泡沫物理学史拾萃[J].物理,2008,37(7):473-481.

[7]牛梦沉.传伟长思想,树上大精神—钱伟长教育思想在上海大学博物馆中的展现[C]//中国博物馆协会名人故居专业委员会2021年年会论文集.上海大学博物馆,2022:12.

[8]张海洲,齐志高.粉爆之灾,警钟长鸣—“2.24”淀粉粉尘爆炸事故的原因、过程及教训[J].粮食流通技术,2010(2):24-28.

[9]赵建民,张冰,任景.美国帝国糖业粉尘爆炸事故[J].现代职业安全,2013(9):90-91.

[10]邹宇.第一次世界大战始末[J].中学政史地(初中适用),2024(1):64-68.

[11]郭晓强,孟秋芬,冯志霞.嗅觉受体的发现者—阿克塞尔[J].生物学通报,2011,46(12):56-58.

[12]钟石新.三部门联合发布农村假冒伪劣食品专项执法行动十大典型案例[J].中国食品工业,2022(2):38-41.

[13]把食品制成“毒品”的十大案例[J].广西质量监督导报,2014(3):18-19.

[14]管鸿才.一种真假食用松香的鉴别方法[J].化工管理,2018(20):256,227.