现代产品的构成及设计创新途径发现研究论文

2025-02-20 16:49:36 来源: 作者:xuling

摘要:将现代产品视作涵盖“技术方案、经济、社会、文化”等多因素的复杂系统,在基于系统科学还原论思想面向全生命周期分析现代产品构成要素的基础上,首先讨论了现代产品内涵及全生命周期构成要素,之后对产品构成要素的设计创新价值及影响性进行分析,继而描述现代产品构成要素设计创新的关联影响性分析方法。

摘要:将现代产品视作涵盖“技术方案、经济、社会、文化”等多因素的复杂系统,在基于系统科学还原论思想面向全生命周期分析现代产品构成要素的基础上,首先讨论了现代产品内涵及全生命周期构成要素,之后对产品构成要素的设计创新价值及影响性进行分析,继而描述现代产品构成要素设计创新的关联影响性分析方法,对现代产品构成要素的层级及现代产品构成要素的层级对于产品设计创新的作用和价值进行分析,进而围绕产品构成要素彼此之间设计创新的影响关系,提出了基于形态学矩阵量化描述产品构成要素对于产品设计创新的影响,并按影响程度对识别产品设计创新途径的方法进行了分析。对现代产品的构成及设计创新途径发现进行研究,并且为产品设计创新活动的自动化、智能化开展从方法论层面提供有价值的实践和探索。

关键词:产品构成要素;创新设计;创新链;形态学矩阵

0引言

随着我国社会经济快速发展,人们已适应了快节奏的生活、生产方式。这种快节奏是当今时代科技快速发展、信息高度集成的体现[1]。环境快速变化对于企业产品设计研发和创新提出了更高效、更准确的需求[2]。此形势下,中国的工业设计行业正快速发展,从整个社会经济体系上来看,其市场规模不断壮大,市场体系逐渐完善,为国家经济发展做出了重大贡献。新的机遇和挑战正等待着中国工业设计行业的探索与发现[3]。我国企业对于产品设计创新也形成了更高效、更准确的内在需求,针对这些需求需要对现代产品进行更进一步的创新途径研究。

目前,对于产品创新设计的研究及成果主要体现在人的设计思维活动以及工作方式层面。学者们有着各自的观点,缺乏从客观角度支持设计人员高效准确开展创新设计活动的有效方法工具[4]。在面向产品全生命周期开展产品设计研发的理念下,现代产品已经转化为由“用户、功能、技术方案、物料、产业链、型号、服务、产出”等跨领域要素相互作用的复杂系统。创新与设计密不可分,所以对其的设计创新需要综合分析、考量众多要素[5]。实际中,产品的设计创新最终通过产品的功能、结构、实现技术方案等产品生命周期的构成要素加以体现。因此,本文在面向产品全生命周期分析其构成要素及其对产品创新的作用和影响的基础上,围绕产品构成要素开展对于产品设计创新途径的研究。以期可从产品构成要素入手,为设计人员提供可供参考、推广的产品设计创新方法,从客观角度支持他们的设计工作[6]。

1现代产品内涵及全生命周期构成要素

随着科技的不断发展,现代产品需要满足日益多样化和个性化的用户需求[7-8]。在当前实现产品全生命周期综合优化的研发理念作用下,更要建立完整、可重用、高度一致的产品全生命周期体系框架[9-10]。现代产品在基于自身功能、服务提升人类的生产、生活质量、水平,促进人类社会发展、进步的同时,也在潜移默化地改变着人类社会及其自身的存在方式[11]。与之对应,现代产品的内涵已不再局限于产品“功能、结构、实现技术方案、经济价值”等物质层面的内容,它更侧重于用户的身心体验、情感认同、文化内涵、理念创新和社会价值等精神层面的内容[12]。因此,对于现代产品内涵的认识必须超脱工具这一传统的概念认知范畴,面向产品全生命周期从物质和非物质层面加以综合分析考量。实际中,产品在物质和非物质层面的内涵属性就是在面向全生命周期深入调研、分析理解用户真正需求及其发展变化趋势的基础上得以确立的[13]。它们不仅是产品概念得以确立的前提基础,而且也是面向全生命周期实现产品设计创新的根本依托。因此,现代产品内涵在本质上就是以用户价值的最大化为目标而开展的全面服务。在此内涵下,产品设计的本质就是在全面满足用户需求的目标下通过对用户需求的不断分析、发掘实现产品在其全生命周期物质层面的功构等属性和精神层面的服务内容及途径的不断完善和持续创新[14-15]。

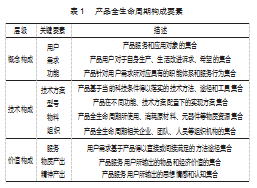

与之对应,现代产品的构成要素可描述为表1所示的涵盖“概念构成、技术方案构成、价值构成”3个层级的体系。其中概念构成这一层级主要封装的是以“用户、需求、功能”这几个关键要素为代表的产品生命周期早期阶段市场调研、概念设计等环节的产品构成要素。技术方案构成主要封装的是产品生命周期中期阶段以“技术方案、物料”等为代表的产品设计研发、制造环节的产品构成要素[16]。价值构成则主要针对的是产品生命周期后期阶段以“服务、物质和精神产出”等为代表的产品交付和使用维护环节的构成要素。产品研发过程中,在综合考虑它们的基础上,现代产品才能以最佳的方式满足用户需求、实现商业成功,并为社会和环境带来良好促进效果。在当前产品设计创新面向产品全寿命周期开展的形式下,实际产品的设计创新往往是针对表1中所示的这些构成要素的设计创新活动所共同作用的结果。由表可知,这些构成要素从创造差异化竞争优势、提高用户体验、促进技术方案创新和实现可持续发展等层面共同影响着现代产品的设计、制造和市场推广。例如,产品开发过程中,需求的导向、技术方案的创新、价值的追求都对产品研发是至关重要,以其为目标可不断提升产品的市场竞争力和用户满意度。

2产品构成要素的设计创新价值及影响性分析

创新是科技领域的发展核心,现代产品上述构成要素对于现代产品的设计创新具有非常重要的作用和影响[17]。

例如,以需求为代表的产品构成要素可以从设计创新的方向层面影响产品设计创新,而以技术方案为代表的产品构成要素则可从设计创新的对象层面直接落实设计创新。

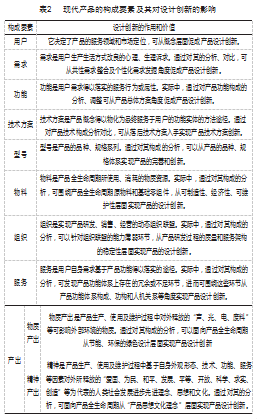

基于上述分析,表1中各个构成要素对于现代产品设计创新的作用和价值具体如表2所示。由表可知,产品的各个构成要素彼此之间针对产品设计创新的作用和价值是紧密关联、相互影响的,所以创新的方法很重要[18]。设计人员需要充分联系实际来实施创新,对某个构成要素的改良创新不仅一定会影响到与其关联的其他产品构成要素,而且必然也会受到与其相关联的其他产品构成要素改良创新的影响[19]。因此,实际中,对于产品的设计创新不能从某一或某几个产品构成要素入手孤立开展。应依托产品构成要素彼此之间针对产品设计创新的相互作用关系自上而下或自下而上有目标、有层次、有步骤地加以开展。否则,若仅仅针对某具体的产品构成要素孤立地考虑产品的设计创新,则会使产品的设计创新工作陷入僵局,无法实现产品的整体创新和全局优化。这就要求设计人员能够主动依托产品构成要素的创新价值以及彼此间对于产品设计创新的相互作用关系而有选择、有目标地合理安排自身的设计创新活动。这在本质上就是要解决如何依托产品构成要素对于产品设计创新的影响而从某一构成要素出发按需寻求产品设计创新的可行途径问题。该问题的解决显然需要以准确把握产品构成要素彼此间针对产品设计创新的相互作用和影响关系为前提。

3现代产品构成要素设计创新的关联影响性分析描述方法

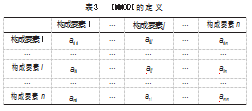

为科学准确地定义上述产品全生命周期构成要素对于产品设计创新的影响,本文提出通过定义如表3所示的产品构成要素的设计创新重要度形态学矩阵(Impor⁃tance Morphological Matrix of Design Innovation,IMMODI)来刻画产品构成要素彼此之间针对产品设计创新的相互影响和作用关系[20]。

如表3所示,IMMODI矩阵中某重要度单元参数aij的取值对应描述该单元所对应的产品构成要素i相对于产品构成要素j在设计创新上的相对重要度。aij∈[-1,1]。其取值含义说明如下:aij=0,产品两构成要素i、j的创新改良互不相关或关系未知;aij=1,产品构成要素i的设计改良创新必会导致构成要素j的改良创新;0<aij<1,产品构成要素i的设计改良创新会以aij所对应的概率影响产品构成要素j的改良创新;aij=-1,产品构成要素i必会因构成要素j的改良创新而出现改良创新;-1<aij<0,产品构成要素i会因构成要素j的设计改良创新而以|aij|所对应的概率出现改良创新。

鉴于产品构成要素具有层次性的特点,表3所示的产品构成要素IMMODI在实际中既可以按表2所示的产品构成要素层级分层次建立,也可以打破表2所示的层级采用同层级构成要素成组连续排列等分组聚类的方式进行建立。

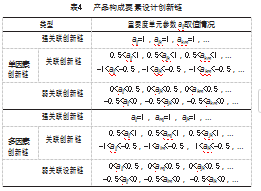

基于表3所定义的形态学矩阵,在采用其记录产品构成要素彼此之间设计创新影响关系的基础上,按aij的取值将产品两构成要素彼此之间设计创新的关联影响关系定义为如下3种类型。

(1)强关联设计创新:针对产品构成要素IMMODI中aij=1所对应两产品构成要素中的i要素或aij=-1所对应两产品构成要素中的j要素的设计创新。

(2)关联设计创新:针对产品构成要素IMMODI中0.5<|aij|<1所对应两产品构成要素中的i要素(aij>0)或j要素(aij<0)的设计创新。

(3)弱关联设计创新:针对产品构成要素IMMODI中|aij|<0.5所对应两产品构成要素中的i要素(aij>0)或j要素(aij<0)的设计创新。

在基于上述方法记录产品两构成元素彼此间设计创新影响关系的基础上,依据产品构成要素两两之间设计创新影响关系的传递性,进一步定义能够描述不同构成要素之间设计创新关联关系的设计创新链如表4所示。

针对产品构成要素之间存在的复杂创新关系,表4仅给出了最基本设计创新链。其中,单因素创新链的设计创新影响关系是在相互影响的两产品构成要素之间依次传递的,该创新链有明确且单一初始和终结产品构成要素。多因素创新链则是针对多个构成要素的设计创新共同影响另外一个产品构成要素的设计改良创新而形成的。基于表4所给出的创新链,可以通过叠加组合的方式构造出能够描述更为复杂创新关系的产品构成要素设计创新关系网络来更加全面地记录产品构成要素之间的设计创新关系。

4基于构成要素的产品设计创新识别模式及方法

基于前文所分析的产品构成要素的层次及其彼此之间的设计创新作用关系,下面本文就从产品构成要素设计创新链识别的角度具体分析依托产品构成要素IMMO⁃DI发现产品设计创新途径的方法。

依托本文所提出的产品构成要素IMMODI以及产品构成要素设计创新链的界定方法,本文将产品设计创新途径的识别模式定义为如下两种基本模式。

(1)正向关联设计创新模式。从表1中上层次的产品构成要素出发面向同层次和下层次的产品构成要素进行产品构成要素IMMODI中产品构成要素设计创新链的检索。

(2)逆向关联设计创新模式。从表1中下层次的产品构成要素出发面向上层次的产品构成要素进行产品构成要素IMMODI中产品构成要素设计创新链的检索。

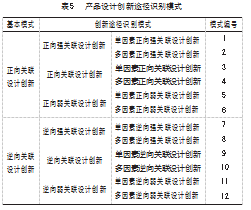

在上面所提出的这2种围绕产品构成要素的产品设计创新识别模式下,针对产品构成要素彼此之间设计创新关联关系在对应性及其强弱程度上的不同,以表4中所定义的产品构成要素设计创新链为依托,本文围绕产品构成要素所定义的产品设计创新途径识别模式如表5所示。

实际中,不管产品多么复杂,其设计创新最终都会以本文所定义的产品构成要素的“变动、更新、改良、替换”等加以体现。因此,针对某产品对象,在按本文表2中所定义的构成要素的层次和内容面向该产品全生命周期分析其构成要素并对应建立该产品的构成要素IMMODI的基础上,就可以基于该IMMODI,围绕该产品构成要素的组成以及构成要素彼此之间设计创新影响关系的变动,通过对该IMMODI的构成要素内容及重要度数据的动态更新和维护实现对该产品因用户需求变动、技术更新等所导致的产品设计创新演化过程的一致性描述和记录。进而基于表5所示的产品设计创新途径识别模式,就能够以某产品构成要素的设计改良、创新为依据和目标通过对所关联的创新链的检索实现对产品设计创新途径的动态发现和识别。为产品设计创新的持续高效开展提供支持。

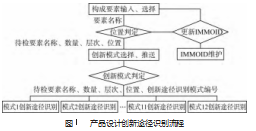

由于通过产品构成要素IMMODI可以面向产品全生命周期同步记录产品构成要素及其设计创新关联关系的最新进展和状态,因此,从表5的设计创新途径识别模式可知,在运用表3所示的产品构成要素IMMODI而面向产品的全生命周期记录某产品的构成要素及其彼此之间的设计创新关联关系的基础上,对于产品设计创新途径的检索具体落实在从产品构成要素的IMMODI中的某构成要素出发实现对与其存在创新关联关系的其他层次的产品构成要素的动态检索。该检索过程的本质就是对产品构成要素彼此之间所隐含的创新关联关系按关联性的强弱以及构成要素所处于的层级,从上至下或从下至上有层次的实现对存在创新关联关系的产品构成要素及其彼此之间设计创新关联关系的匹配、分析和识别。依托表5所示产品设计创新途径识别模式,可以某产品构成要素为创新目标,从该构成要素入手采用如图1所示的流程,通过对该产品构成要素IMMODI的检索,实现对该产品设计创新途径的识别提取。

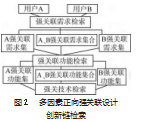

在上述流程下,对于从用户出发的多因素正向强关联设计创新链(模式1)的检索过程如图2所示。图中的设计创新链检索过程虽然仅给出了针对表1中前3个层次的设计构成要素从顶层的用户层构成要素出发开展与表5中模式2所对应的多因素正向强关联设计创新链检索的过程。但鉴于本文所定义IMMODI在内容和结构上的一致稳定性,针对其他层次的产品构成要素按表5中所给出的其他识别模式所开展的设计创新链的检索过程是类似的。本文这里就不再一一赘述。

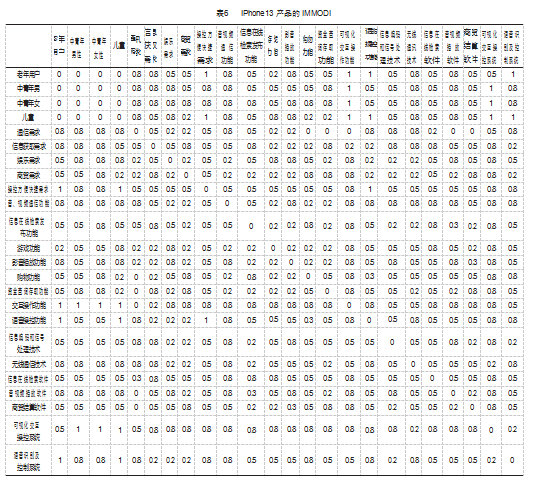

针对上述内容,下面本文以通信产品IPhone13为对象对本文的上述理论方法加以验证。针对IPhone13所建立的IMMODI矩阵如表6所示。

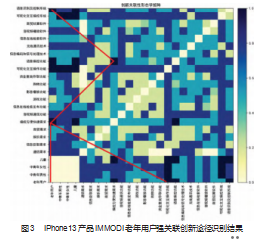

按照上述检索流程,本文所开发的产品设计创新途径交互检索原型系统针对表6所示IPhone13产品IMMODI中的老年用户为对象开展强关联检索得到的设计创新途径如图3所示。

图3呈现了基于表6所示IPhone13的IMMODI关于老年用户基于强相关正向关联所识别的两条创新链。图3创新链可以图4所示的树状视图方式加以显示,从而可以更加直观明晰地显示产品设计创新途径。

5结束语

针对现代产品设计在用户需求驱使下不断迭代进化的基本面貌和创新需求,本文在面向产品全生命周期分析产品构成要素的层析体系的基础上,提出了依据产品构成元素彼此之间的设计创新作用关系,定义产品构成要素设计创新重要度形态学矩阵,而从客观角度描述产品全生命周期构成要素彼此之间的设计创新作用关系的方法,给出了量化界定产品构成要素之间设计创新作用关系的手段以及按设计创新作用关系识别产品设计创新的模式和方法。

本文的研究不仅可为产品设计领域设计创新活动的高效准确开展提供了一种可以推广借鉴的方法,而且可以为产品设计创新的系统性分析评价研究打下基础,提供可借鉴的思路。鉴于现代产品设计研发过程十分复杂,本文的研究工作依然在如下方面值得进一步深入研究和改进:(1)IMMODI的版本维护管理;(2)产品构成要素设计创新链的冗余识别和消除。

参考文献:

[1]陈氚.传统图形设计在现代产品设计中的应用研究[J].绿色包装,2023(5):105-108.

[2]万延见,饶宾期,梁喜凤.一种驱动市场导向式产品创新设计方法[J].计算机集成制造系统,2017,23(7):1369-1376.

[3]刘宁,冷潇潇.2022年我国工业设计行业发展现状统计研究[J].设计,2022,35(8):100-106.

[4]邱秀梅.浅谈产品设计中的创新思维方法实践[J].艺术科技,2017,30(9):246-247.

[5]孟祥慧,谢友柏.面向复杂产品创新的设计知识服务方法[J].机械设计与研究,2023,39(3):1-4.

[6]顾新建,顾复.产品生命周期设计[M].北京:机械工业出版社,2017.

[7]Shucheng An,Pouline Koh,Chai Lin.Research on Chinese Blue and White Culture and Art in Smart Jewellry Appearance Design[J].Art andDesign,2023,6(6):31-34.

[8]Quan H,Li S,Zeng C.Big Data and AI-Driven Product Design:A Survey[J].Applied Sciences,2023,13(16):23-27.

[9]舒启林,王成恩.产品全生命周期信息模型研究[J].计算机集成制造系统,2005,11(8):1051-1056.

[10]Jiashuang F,Suihuai Y,Mingjiu Y,et al.Research on construc⁃tion and application of gene network model for form design based on consumer's preference[J].Advanced Engineering Infor⁃matics,2021,50.

[11]Abuhussain A M,Waqar A,Khan M A,et al.Integrating Building Information Modeling(BIM)for optimal lifecycle management of complex structures[J].Structures,2024,60105831.

[12]吴晓莉,刘子建.从文化角度探析中国现代产品设计的内涵[J].机械,2004,31(12):5-7.

[13]汪明义,吕京,甘娜,等.构建生态共同体指标体系促进人类社会可持续发展[J].中国经济报告,2023(6):101-106.

[14]洪群利.基于价值工程的机电产品全生命周期设计研究[J].价值工程,2022,41(30):55-58.

[15]余晓贤.机械产品生命周期管理标准与新技术运用浅探[J].科技风,2018(8):115-116.

[16]杨成品.色彩构成在现代产品包装设计中的作用与影响[J].绿色包装,2023(10):81-84.

[17]程浩蓝.创新思维在现代机械设计中的体现[J].时代农机,2017,44(2):84-86.

[18]刘嘉璐.现代机械设计的创新方法研究[J].内燃机与配件,2020(4):222-224.

[19]王泽.现代机械设计方法研究与创新[J].城市建设理论研究(电子版),2019(8):73.

[20]赵超.区块链与创新链融合的组织模式和治理机制[J].技术经济与管理研究,2021(12):33-37.