矿山水文地质特征与防治水措施论文

2025-01-08 17:07:52 来源: 作者:liziwei

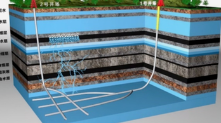

摘要:在矿山生产过程中,随着矿产资源的开采,需要综合分析研究矿山的水文地质条件,进一步调查研究目前环境条件下的水文地质情况及巷道充水因素,分析判断裂隙含水层的发育程度及其富水性,综合分析研究断裂构造的导水特征,调查研究矿山涌(渗)发育条件,预测复核矿山排水量及涌水量,并采取合理的防治水措施。

摘要:在矿山生产过程中,随着矿产资源的开采,需要综合分析研究矿山的水文地质条件,进一步调查研究目前环境条件下的水文地质情况及巷道充水因素,分析判断裂隙含水层的发育程度及其富水性,综合分析研究断裂构造的导水特征,调查研究矿山涌(渗)发育条件,预测复核矿山排水量及涌水量,并采取合理的防治水措施。

关键词:矿山;水文地质;涌水量;防治水措施

1矿山地质条件概述

矿山位于沂沭断裂带的西侧,鲁西台背斜的东边缘,属鲁中隆断区—泰沂垄断。区域地质构造具有明显的地台型特征。区内构造简单,岩层稳定,泰山群变质岩系为一单斜层。盖层(寒武系)地层倾角平缓,一般5°~10°。除韩旺—石桥断裂外,尚没发现规模较大的断裂带。但区内节理、裂隙、小断层相对发育。一般为高角度正断裂。褶皱极不明显、新构造运动以升降运动为主。

2矿区水文地质特征

2.1矿区含水层

矿山位于沂河东北岸分水岭之内侧,矿体呈带状分布,顶、底板岩石主要为太古代泰山岩群片麻岩、片岩和伟晶花岗岩。上覆的第四系冲洪积层,构成沂河河漫滩及两岸阶地。区内主要含水层为分布于沂河两岸河漫滩和阶地上的第四系冲洪积孔隙含水层,下伏寒武系长清群灰页岩裂隙含水层和泰山群变质岩系裂隙含水层,均为含水微弱的基岩裂隙水弱含水岩层。

2.2相对隔水层

(1)泰山岩群变质岩相对隔水层。矿区泰山岩群变质岩岩性主要为角闪斜长片麻岩及黑云母斜长片麻岩、含铁角闪片岩等,个别岩层裂隙不发育,含水微弱,且与其它含水层无明显水力联系,对矿床充水影响不大。一般认为是相对隔水层或不含水层。

(2)F1断层相对隔水层。F1断裂显压性特征,碎裂岩发育,碎裂岩原岩成分为花岗岩、灰页岩和片麻岩。断层角砾部分呈棱角状,部分被挤压成扁豆体,砾石粒径0.5cm~3cm,胶结物为泥质、钙质。受运动挤压影响,断裂上下盘岩石较破碎,破碎部位多已糜棱岩化和高岭土化,裂隙呈闭合状,被断层泥充填,透水性差,含水微弱,可有效阻断矿带上盘含水岩区地下水对矿带的补给通道。

(3)断裂带相对隔水层。平行矿体分布的断裂带,多为断层角砾岩、碎裂状灰岩、页岩、伟晶花岗岩及片麻岩充填,已靡棱岩化、高岭土化。裂隙多呈闭合状态,含水微弱,透水性差。

2.3矿区地下水的补给、径流、排泄条件

矿区地下水补给、径流、排泄条件严格受地貌、构造、岩性和气候条件所控制。矿山所在区域断裂构造发育,加之局部岩体,岩脉穿插,地下水运动主要受地形、构造、岩性及矿山排水等因素控制。

(1)补给。大气降水为地下水主要补给来源。雨季水位上升迅速,旱季下降快,地下水交替强烈。矿区范围内的地下水主要接受大气降水的补给,雨季地下水均有回升。地下水与地表水有互补关系。地下水流向为NW-SE,降水渗入到地下水流系统后,地下水沿地形作坡降运动,形成地下径流,补给地下水孔隙水含水层。

含水层间有互补关系。隐伏于第四系以下的奥陶系岩溶裂隙含水层裂隙不发育,加之F1断裂相对隔水,故第四系孔隙水得到岩溶裂隙水的补给较少,产生水力联系较小。

(2)径流。地表水流向为NW-SE,降水渗入到地下水流系统后,地下水沿地形作坡降运动,地下水径流方向与地表水流基本一致,由西北向东南径流,形成地下水径流,部分流向沂河,补给河水;少部分通过侧向补给变质岩裂隙含水层,以矿山疏干排水的形式排出。

(3)排泄。由于地形起伏,地下水以地下径流的形式顺岩石裂隙倾向下游径流,被沟谷切割时或隔水断裂、岩墙阻隔时常形成众多泉水排泄于地表或者通过裂隙补给地表水。

2.4矿山坑道水文地质现状

矿山两个矿段自开拓至今,其中一个矿段井下局部井壁存在有渗水现象,出水量不大。地表施工的勘探孔,也可能导致第四系地下水沿钻孔进入矿床。一矿段岩石岩性为片麻岩、磁铁石英岩及磁铁角闪石英片岩,呈单斜岩层产出,倾向南西,倾角50°~70°,岩石中的裂隙随深度的增加而减少。目前一矿段已开拓巷道内部分水平有明显的出水点和淋滤水情况,水量均较小,各个水平涌水量总和99.32m3/h。

另一矿段自开拓至今,在开拓过程中没有遇到大水,目前已开拓巷道内部分水平有明显的出水点和淋滤水情况,水量均较小,巷道内岩性多为角闪片岩、片麻岩、磁铁石英岩和伟晶花岗岩,呈单斜岩层产出,倾向南西,倾角50°~70°,岩石中裂隙发育较差,已形成的裂隙多被方解石脉充填,其巷道壁基本处于干燥状态,各个水平涌水量总和50.11m3/h。

2.5矿区内各含水层的水力联系

矿区内第四系松散岩类孔隙含水层与泰山群变质岩裂隙含水层之间的水力联系,矿体赋存于泰山岩群雁翎关组变质地层中,顶、底板岩石为黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩,与矿体呈整合接触。对矿区开采有直接影响的含水层主要为泰山群变质岩系裂隙含水层,第四系松散岩类孔隙含水层与泰山群变质岩系裂隙含水层存在一定的水力联系。

根据水质分析结果,第四系松散岩类孔隙含水层(S2)和泰山群变质岩系裂隙含水层(S1)水化学类型均为SO4·HCO3-Ca·Mg型水,两者水化学类型差异性不大,通过所取得两组水样中微量元素进行分析判断,其中第四系松孔隙含水层中NO3-含量与泰山群变质岩系裂隙含水层中NO3-含量均超标,说明两个含水层之间存在一定的水力联系。

矿区第四系直接覆盖于泰山群变质岩之上,由于第四系底部变质岩裂隙发育,对第四系松散岩类孔隙水含水层向下的越流补给起到了一定的导通作用,在矿体内通过矿层的成矿裂隙变质岩发生联系,两者具有一定的互通性,因此天然状态下第四系松散岩类孔隙水含水层与裂隙含水层间水力联系存在一定联系。

通过水位和水质的对比分析,可以确定矿区第四系松散岩类孔隙含水层与裂隙变质岩含水层之间存在一定的水力联系,但是水力联系较小。

2.6井下突水监测系统

矿山建立突水预报系统,对矿山薄弱环节采用专人和仪器监测两套措施监控,防止突水事故的发生。此监测系统由专人负责,定期对井下出水点进行水量测量,利用压力表、温度计对矿山薄弱环节进行水压、水温测量。矿山建立水位、水量、水压监测系统,由专人定期进行观测,建立观测台账,提前预测突水突发状况。突水预警监测系统主要针对井下水量较大的地段以及将要开采地段,提前监测开采区域的水文地质情况和已出水地点段的水量、水压变化情况。

井下水量统计主要是每天监测井下涌水量,及时发现井下水量变化情况,井下水量来源主要为裂隙水、充填水、钻孔水。每月对裂隙水进行观测,寻找裂隙水出水点,建立台账,观察丰水期和枯水期水量变化情况,及时分析在各时间段涌水量变化的因素。对井下重点长期出水地点进行水压、水温的测量,及时发现水压、水温变化情况,及时分析是否与地表水存在联系。

(1)井下出水点水量测量。每月对井下所有出水点进行调查,并统计出水量;每年两次对井下各水平水沟水量测量,丰水期、枯水期各一次;井下涌水量每月统计一次。

(2)井下重点中段水压、水温测量。矿山其中一矿段-50m中段矿房开采已进入收尾,突水概率较小,该矿段

53线~56线上盘经探放水发现出水量较大,设置四处测量点,分别为53B、54、54C、56线位置;0中段处于现开采区域的中间部位,开拓系统已经全部完成,未发现大量出水现场,突水概率较小,暂不设置测量点。+50中段处于未开采区,为开采时避免突水事故,重点对53B—57线区域进行检测,共设置4处测量点,分别为54B、55A、56B、57B。所有监测点丰水期每月检测两次,枯水期每月检测一次。

3矿山涌水量

3.1涌水量现状

矿山近五年矿坑涌水量变化不大,基本处于稳定状态,没有明显升高或降低的趋势。矿区近五年排水统计资料显示,整个矿区涌水量平均值为4194.13m3/d,涌水量最大值为5554m3/d。

矿体赋存于泰山岩群雁翎关组变质地层中,顶、底板岩石为黑云斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩,与矿体呈整合接触。岩层坚硬,抗压力强,同时,矿区的构造不发育,矿山目前采用的主要采矿方法主要有四种,分别为上向水平分层充填采矿法、浅孔留矿法(嗣后充填)、分段空场(嗣后充填)采矿法、阶段空场(嗣后充填)采矿法,采矿方法合适,开采形成的采空区及时进行充填,根据开采的实践证明,矿山开采不会造成顶板破坏,不会对变质岩类裂隙水含水岩组结构造成破坏。

变质岩类裂隙水含水层水位标高约为+198.40m,矿床开采的主要充水因素为黑云变粒岩裂隙含水层的裂隙水。根据矿区多年的排水资料,矿山排水量受季节影响较小,巷道中未发生重大水文地质问题,巷道内多以潮湿、滴水为主,并且矿山已经进行了井下注浆堵水工程,对矿区内的大的出水点进行了封堵。矿山多年排水量已经趋于稳定,基本维持在4000m3~5000m3之间,水量没有特别明显的变化。

3.2涌水量预测

矿床直接充水岩层为泰山群变质岩裂隙含水岩层,矿床属裂隙充水矿床。矿山两个矿段主矿体位于当地侵蚀基准面以下,而矿区内的第四系孔隙含水层与矿体围岩泰山群变质岩风化裂隙含水层间水力联系较小。根据矿区地下开采设计采用充填法采矿的条件,采场巷道涌水量预测首先考虑泰山岩群变质岩及矿带裂隙水。矿山涌水量预测采用地下水动力学法狭长水平廊道公式、“大井法”公式以及矿山多年排水数据分析研究等方法来分别计算各水平涌水量。

大井法。假设矿床在原始状态下,短期内坑道便施工至预测标高和长度规模时的矿坑涌水量,实际矿床开采时是由浅至深,由短至长逐渐形成,会疏干部分浅部地下水,预测结果偏大,因此,大井法预测的矿坑涌水量存在结果偏大的情况。

集水廊道法。狭长水平廊道法更切合矿山开采的实际条件,预测的矿坑涌水量是多种水文地质因素的综合体现,代表着矿坑的实际涌水量;预测的最大涌水量代表了矿坑涌水量受大气降水、拓进中揭露张性裂隙带等多种情况下的矿坑涌水量,在不改变井下水文地质条件下及矿山未进行注浆封堵的情况下,基本代表了矿坑的实际涌水量。

矿山多年排水量分析研究法。矿山多年排水量分析计算得出的涌水量属于通过矿山多年实际生产经验得出,相比于“集水廊道法”“大井法”计算得出的涌水量更加符合矿山的实际生产情况。

“大井法”预测一矿段-50m矿坑正常涌水量为14974.64m3/d,二矿段-50m矿坑正常涌水量为11576.85m3/d;“集水廊道法”预测一矿段-50m矿坑正常涌水量为4370.85m3/d,二矿段-50m矿坑正常涌水量为3591.43m3/d;矿山多年排水量分析研究一矿段-50m矿坑正常涌水量为3037.22m3/d,二矿段-50m矿坑究正常涌水量为1213.58m3/d。

通过对比分析,前两种方法计算的涌水量存在一定误差,而通过矿山多年排水量分析研究法得出的涌水量基本代表了矿山实际生产得出的涌水量,更加符合矿山的实际生产情况。最终确定矿山多年排水量分析研究法的涌水量结果作为正常涌水量计算的最终结果,一矿段-50m中段正常涌水量3037.22m3/d,二矿段-50m中段正常涌水量1213.58m3/d。“集水廊道法”的涌水量结果作为矿山涌水量计算的最大结果,一矿段-50m中段最大涌水量4370.85m3/d,二矿段-50m中段最大涌水量2764.66m3/d。

4矿山防治水措施

4.1矿山已采取防治水措施

目前矿山已经进入地下开采阶段,矿区顶板边界条件,矿山为了防止露天坑积水因渗漏汇集到井下,已在上河矿段露天坑底做防渗处理。在露天坑底浇筑普通防水混凝土层,矿山已完成露天坑底防渗处理工程,可有效防止露天坑底积水流入井下。针对露天采场坑底和井下开采预留的隔离境界顶柱,同时采矿工艺采取先深后浅的上行式开采方式,并对形成的采空区及时充填处理,支撑上盘围岩不变形不塌陷,保持隔水岩层的隔水作用,保证第四系含水层与矿体顶底板含水层产生的水力联系较小。

矿区东侧边界条件,矿山为防止东侧山坡汇水冲击采场,矿山沿地形在露天采场东侧修筑了截洪沟,可有效截流来自东侧山坡的洪水进入露天坑,且矿区东侧靠近山体第四系厚度较薄,本身第四系含水层水量较小,对井下开采影响不大。

4.2矿山井下防治水措施

(1)在矿山建设和生产中,成立防治水队伍,并经常演练。设水文地质人员,对坑内水文地质变化情况进行监控;注意水文地质情况的观测,发现异常及时通报,并迅速采取有效的安全措施。如遇情况紧急,应立即发出警告,撤出人员;要始终做好矿山水文地质工作,切实掌握水文情况,确保矿山安全生产。考虑到目前矿山涌水量较大,在排放过程中加强水质监测工作,杜绝对地表、地下水体的污染,同时对水资源进行合理的开发利用。

(2)做好探放水设计。采掘工作必须坚持“预测预报,科学查疑,有疑必探,先探后掘,先治后采”的防探水原则和“防、堵、疏、排、截”五项综合治理措施。在掘进过程中打超前探水、探构造钻孔,发现采空区、构造和破碎带透水时及时采取注浆堵水措施,充填采空区、构造和增强破碎带的整体性和稳固性,防止地下水害的发生。超前探孔超前不能低于20m,有涌水时及时注浆封堵。在探水过程中要带好止水器,防止突水造成事故。

(3)矿山在向深部开采的过程中,可以打超前探水钻孔,发现导水构造、破碎带和岩溶构造及时采取注浆堵水措施,同时建立防止突然涌水的应急预案,严防地下水灾害的发生。井下采空区采用掘进废石填充和胶结充填,可保持矿房顶板基本不变形,防止上部含水层裂隙水下漏。

(4)井下生产过程中发现导水构造、破碎带等,应先采取顶板注浆封堵矿体顶板含水层的给水通道,检查堵水效果后再进行回采;要加强探放水工作,发现透水征兆必须停止作业,撤离井下人员,采取必要地探放水或注浆堵水措施。定时定期进行排水设备的检查、维护,备用设备必须到位,并确保运转正常。