自燃煤层超长工作面采空区三带监测及防灭火技术论文

2024-12-18 16:16:58 来源: 作者:liziwei

摘要:以3301工作面为研究背景,针对3301工作面大采高、地温高、湿度高以及遗煤量大导致自然发火危险性强的特征,采用现场实测法对3301工作面采空区三带进行监测,并制定防灭火技术方案。经过现场实测确定进风巷一侧散热带、氧化带、窒息带范围分别0~33 m、33~81 m、81 m以外,回风巷一侧散热带、氧化带、窒息带范围分别0~21 m、21~72 m、72 m以外;提出使用“全区封堵、多源惰化”的综合灭火技术、多功能一体化防灭火系统进行防灭火。现场应用后,矿井采空区防灭火能力得以有效提升,避免采空区遗煤自燃,

摘要:以3301工作面为研究背景,针对3301工作面大采高、地温高、湿度高以及遗煤量大导致自然发火危险性强的特征,采用现场实测法对3301工作面采空区三带进行监测,并制定防灭火技术方案。经过现场实测确定进风巷一侧散热带、氧化带、窒息带范围分别0~33 m、33~81 m、81 m以外,回风巷一侧散热带、氧化带、窒息带范围分别0~21 m、21~72 m、72 m以外;提出使用“全区封堵、多源惰化”的综合灭火技术、多功能一体化防灭火系统进行防灭火。现场应用后,矿井采空区防灭火能力得以有效提升,避免采空区遗煤自燃,并给煤炭高效回采创造良好条件。

关键词:大采高综采工作面;自燃煤层;采空区“三带”;防灭火技术;氧气浓度

0引言

随着矿井综合机械化设备的应用推广,煤炭采掘效率不断提升,采空区范围不断增加。当回采煤层顶板存在有薄煤层或者采空区内遗留较多时,遗煤容易自燃,给矿井生产安全带来威胁。采空区内遗煤自燃采空区内氧气分布有密切关联,掌握采空区“三带”分布规律,确定采空区内遗煤氧化自燃时间对采空区遗煤自燃发火防治具有显著意义。众多的科研学者对采空区“三带”分布进行研究,并取得丰硕成果。随着先进的采掘设备应用,采煤工作面推进长度不断增加,虽然可提升煤炭开采经济效益,但是也防灭火工作开展带来新的挑战。为此文中以某矿3301综采工作面为工程实例,采用现场实测法对采空区三带范围进行监定,并依据测定结果提出综合防灭火技术,以期能在一定程度上提高矿井综合安全生产保障能力。

1工程概况

某煤矿采用中央并列抽出通风,通风机型号为FBCDZ№36,配备功率2×800kW、型号YBF800S2-10W电机,通风机采用双回路供电。

3301综采工作面为该矿首个综合机械化一次采全高工作面,工作面长度设计为188 m(平距),推进长度为3270 m,回采的3#煤层厚5.38~6.35 m,平均煤厚为5.65 m,自燃倾向等级属Ⅱ类,采面日推进度4.325 m。

受现场生产条件、地质条件以及煤层赋存条件等因素制约,采面遗留有约1.5 m厚煤进入到采空区,从而导致采空区遗煤自燃发火危险性较高。

2采空区三带监测

2.1采空区自燃三带测试方案

2.1.1测试设备

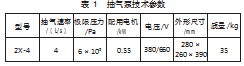

通过束管系统对采空区气体成分进行监测、使用测温仪测试系统监测采空区内温度变化情况,从而综合确定采空区三带范围。采空区内三带划分以氧气浓度为主要判定指标,具体氧气浓度(全文中“氧气浓度”均为“氧气体积分数”)值为8%~18%,即氧气浓度大于18%为散热带、氧气浓度介于8%~18%为氧化带、氧气浓度小于8%为窒息带;以采空区温度为辅助指标,具体温度测定采用UT325测温仪测试系统、WRN热电偶实现,具体结构如图1所示。

在现场取气样过程中,受到束管布置长度过长、气体通过阻力过大等因素影响,采用传统人工取样时存在取样速度慢、效率低等问题,为此,提出使用型号2X-4抽气泵进行现场取样,抽气泵实物如图2所示、各项参数如表1所示。

2.1.2测点及测试线路的布置

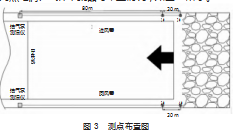

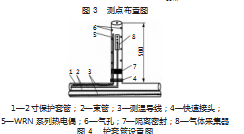

在3301进风巷和回风巷分别沿走向布置测点测定采空区氧气、温度。采面测点布置如图3所示,在上、下顺槽距20 m各布置两个测点,分别编号1#、2#、3#、4#测点。用单节长度6.0 m、管径2寸的无缝钢管沿着进风、回风巷铺设,在钢管穿入测温导线、束管管缆,在进入到采空区的探头位置用枕木、块煤等进行保护,具体无缝钢管内束管、测温导线、WRN系列热电偶、气体采集器等布置情况,如图4所示。

2.2采空区自燃三带实测数据分析

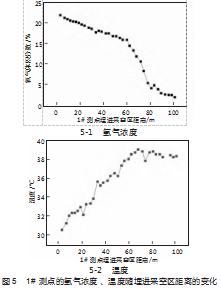

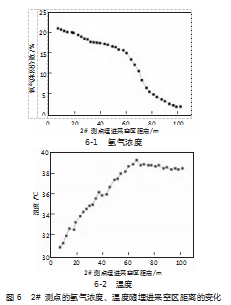

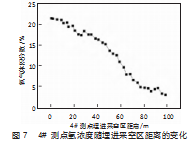

根据现场数据绘制的O2浓度、温度随进入采空区距离的变化曲线分布如图5—图7所示。

以上数据表明,各测点检测得到的O2浓度随埋入到采空区距离增加呈快速降低趋势,最终氧气浓度降低至2.5%左右;温度则随埋入到采空区距离增加呈快速增加趋势,最终温度稳定在38.6℃左右。在进风巷一侧(1#、2#测点),采空区内O2浓度呈现先缓慢降低后快速下降趋势,具体浓度范围为18%~5%时对应的测点深度约为33~81 m;在运输巷道一侧(4#测点),采空区O2浓度则呈现快速降低趋势,具体浓度范围为18%~5%时对应的测点深度约为21~72 m。因此,33011工作面进风巷一侧散热带、氧化带、窒息带范围分别为0~33 m、33~81 m、81 m以外,回风巷一侧散热带、氧化带、窒息带范围分别0~21 m、21~72 m、72 m以外。

3防灭火技术

3.1“全区封堵、多源惰化”的综合灭火技术

采用涂抹水泥掺黄土浆、喷涂聚胺脂、大流量充填化学凝胶等方式,堵塞漏风通道,减少采空区内供氧量。在对采空区进行封堵的同时,还利用注氮系统从多个地点同时向采空区注氮气进行火区惰化。

该技术方式综合惰化、封堵等多种防灭火技术,可满足井下采空区遗煤防灭火需要。

3.2多功能一体化防灭火系统

在3301综采工作面铺设双管路灌浆系统,一趟管路向采空区内灌注凝胶泡沫、黄泥浆、凝胶等,具体根据现场需要选择灌注材料,采用凝胶泡沫可实现采空区快速抑爆降温、注浆或凝胶可实现快速堵漏灭火;另一趟管路主要通过注氮进行惰化,降低氧气浓度。从工作面采空区内布置的灌浆管路系统中安装四个注胶混合器,采用四台注胶泥浆泵对火区四个地点进行多钻孔大流量同时防灭火作业,能够对大型火区进行快速堵漏灭火治理。该系统能够根据不同的火区治理需要,选择采用灌浆、注胶、注泡沫、注氮等不同工艺的一种或多种同时进行防灭火,满足井下高效、大范围防灭火需要。

4结语

1)采用现场实测法确定了3301工作面采空区自燃三带,具体为:进风巷一侧,散热带在采空区深部33 m以内、氧化带在33~81 m左右,窒息带在超过81 m的深部;回风巷一侧,采空区深部21 m以内为散热带,21~72 m的范围为氧化带,超过72 m的深部为窒息带。

2)提出将“全区封堵、多源惰化”的综合灭火技术、多功能一体化防灭火系统应用到采面采空区遗煤防灭火中。通过涂抹水泥掺黄土浆、喷涂聚胺脂、大流量充填化学凝胶等方式,堵塞漏风通道,减少向工作面采空区漏风供氧;综合使用注氮、注浆/胶或者凝胶泡沫等方式来实现采空区快速防灭火,提高采空区遗煤防灭火效果及效率。

参考文献:

[1]杜江江.下组煤“一通三防”安全管理措施研究[J].中国矿山工程,2020,49(4):77-79.

[2]邓照玉.近距离自燃煤层回采工作面合理通风研究[J].中国矿山工程,2020,49(3):35-37.

[3]罗宇.山西新景矿15028工作面防灭火技术研究与应用[D].徐州:中国矿业大学,2019.

[4]李跃.某矿上覆采空区自然发火现状与防治措施[J].中国矿山工程,2019,48(3):62-63.

[5]梁伟锋.上榆泉煤矿综放工作面采空区“三带”划分实践及防灭火技术[J].煤矿安全,2019,50(2):156-160.

[6]颜松.谢一矿综采工作面采空区遗煤低温氧化特性与自燃防治技术研究[D].淮南:安徽理工大学,2015.

[7]代晓亮,张人伟,毕岩峰.综放面采空区“三带”范围的测定与注氮防灭火技术的应用[J].煤矿安全,2011,42(12):85-86.