壳聚糖-纳米ZNO复合膜的制备及性能表征论文

2024-12-03 16:11:25 来源: 作者:liziwei

摘要:纳米复合材料薄膜在众多微生物化工领域得到广泛应用。通过一步沉淀法制备得到壳聚糖-纳米ZNO(ACS-ZnO)复合膜,并开展性能表征分析。研究结果表明:制备的ACS-ZnO粒子尺寸呈现较均匀的状态,形成100~200 nm范围的球形颗粒。ACS-ZnO试样形成晶体的尖锐峰,跟ZnO标准峰位置形成良好对应,ZnO颗粒能够有效溶解到ACS中。ZnO锌颗粒吸收峰在372nm部位形成了吸收峰,ACS-ZnO则在361 nm处形成吸收峰,促进复合膜吸湿性能发生更明显下降。

摘要:纳米复合材料薄膜在众多微生物化工领域得到广泛应用。通过一步沉淀法制备得到壳聚糖-纳米ZNO(ACS-ZnO)复合膜,并开展性能表征分析。研究结果表明:制备的ACS-ZnO粒子尺寸呈现较均匀的状态,形成100~200 nm范围的球形颗粒。ACS-ZnO试样形成晶体的尖锐峰,跟ZnO标准峰位置形成良好对应,ZnO颗粒能够有效溶解到ACS中。ZnO锌颗粒吸收峰在372nm部位形成了吸收峰,ACS-ZnO则在361 nm处形成吸收峰,促进复合膜吸湿性能发生更明显下降。

关键词:壳聚糖;纳米ZNO颗粒;复合膜;性能表征

当前,各类新型纳米颗粒,如金属纳米颗粒、金属氧化物纳米颗粒、碳纳米管等因具备优异杀菌性能,已被广泛用于防治微生物感染和疾病治疗等领域。氧化锌纳米颗粒因其制备工艺简单、具备无毒的特性且对紫外光有良好防护作用,在基于生物高分子的纳米复合材料薄膜制造领域具有广阔应用前景。

现阶段,多种制备技术已获得学者们的研究,可以通过共沉淀、水热反应等手段来获得纳米氧化锌。同时,也有学者利用多糖中包含的丰富羟基、氨基等官能团,可高效发挥螯合及结构引导的功能,与锌离子发生络合后,再经高温热处理使其断裂生成纳米ZnO颗粒。国外学者Thirumavalavan报道了一种新型的壳聚糖与锌离子形成的Freundlich等温线,发现未经修饰的壳聚糖对锌的结合能力较弱。Yu则以羧甲基纤维素来提升反应体系稳定性,合成了粒径尺寸介于30~50 nm范围内的ZnO颗粒产物,并以此组成抗菌材料,将其应用于淀粉/藻酸盐复合薄膜制备过程。Wang[7]以羧甲基壳聚糖(CMCS)作为稳定剂,合成了尺寸在100 nm左右的球状ZnO,该ZnO具备优良的抗菌性能。

本文在前人研究的基础上,主要以精氨酸改性的甲壳胺组成稳定剂,通过一步沉淀的方法制备得到ACS-ZnO。采用多糖、植物萃取液等制备ZnO,发现这种方法制备的颗粒具备粒径均一、生物相容性好的特点。

1实验部分

1.1 ACS-ZnO的制备

本实验先称取精氨酸型壳聚糖(ACS)0.5 g加入50 mL的纯水中,在室温环境中搅拌0.5 h直至粉末全部溶解。接着称量1.49 g的硝酸锌[Zn(NO3)2·6H2O]溶于50 mL纯水中配制得到0.1 mol/L的溶液。之后在50℃温度下,将配制得到的硝酸锌水逐滴加入ACS溶液。在上述条件下持续搅拌0.5 h,可将修饰后的壳聚糖与锌离子之间形成完全的络合状态。接着再把50 mL浓度为0.2 mol/L的氢氧化钠溶液滴加到该反应溶液中,再对其加热并搅拌30 min,直至该溶液从无色状态转变为乳白色。上述反应完成后,设定8 000 r/min的转速下对该混合液进行高转速离心获得白色沉淀物。利用去离子水中进行3次离心处理,然后将这些析出物置于60℃真空干燥箱中进行24 h干燥获得ACS-ZnO。

1.2 ACS-ZnO的表征方法

对制备得到的产物进行X-线衍射表征,测试设备为德国西门子X射线衍射仪,设定扫描角度介于10°~80°,步宽0.03°。

进行扫描电镜表征,利用德国XL30ESEM扫描电镜观测ACS-氧化锌的微观形态并测定颗粒尺寸。

紫外吸收性能利用日本UV-1800紫外可见分光光度计进行测试,波长区间为200~700 nm。

2结果与讨论

2.1 Zn2+/OH-的浓度比对ACS-ZnO形貌的影响

图1是在本实验设定的Zn2+/OH-比例为1∶2下制得的ACS-ZnO微观结构SEM图像。结果表明,在Zn2+/OH-比例为1∶2的条件下,制备得到的ACS-ZnO粒子尺寸呈现较均匀的状态,形成了100~200 nm范围的球形颗粒。过量氢氧化钠使ACS-ZnO形成了大量无规则团聚体,其粒度尺寸基本都分布在200~400 nm之间。壳聚糖是一种可用于锌离子的螯合成分,其在碱性条件下不发生溶解,随着加入量过高时将会形成白色沉淀。在上述过程中,锌离子表现为不均匀分布形态,ZnO颗粒形成了不均匀的粒径尺寸,易发生团聚,使ZnO纳米颗粒粒径增大、分布不均。

2.2 XRD分析

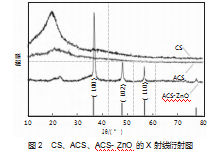

图2是对ACS-ZnO、ACS、CS进行XRD表征得到的谱图,同时给出了标准ZnO的特征峰位置(JCPDS卡号76-0704)。根据图2可知,ACS-ZnO试样形成了晶体的尖锐峰,跟ZnO标准峰位置形成了良好的对应。通过XRD谱图可以判断,本实验已经制备得到ACS-ZnO并具有六角结构。同时还可以看到23°处形成了一个非晶态衍射峰,表明该颗粒表面有ACS生成。ACS-ZnO样品没有形成其他的晶体衍射峰,可以推断在本实验过程中,Zn(OH)2向ZnO发生了完全转变,已经不存在其他杂质成分。氧化锌颗粒化壳聚糖与去离子水经过10 min时间的搅拌处理后全部发生溶解,但壳聚糖则在瓶底发生缓慢沉降,说明加入氧化锌颗粒能够有效解决壳聚糖不易在中性水溶解的难题。

2.3红外吸收光谱

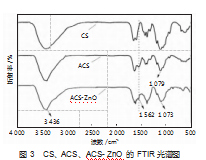

图3是对ACS-ZnO、ACS、CS进行红外光谱测试得到的光谱图。根据红外谱图可知,ACS-ZnO在3 436 cm-1位置形成了—NH2和—OH的振动峰,精氨酸胍基则出现于1 562 cm-1,C—O—C振动峰出现于1 073 cm-1处。结果表明,相对ACS,ACS-ZnO的吸收峰从1 079 cm-1移动到了1 073 cm-1附近,这是因为氧化锌能够与多糖分子中的官能团发生作用所引起的结果。

2.4紫外吸收光谱

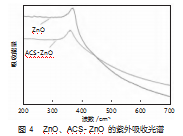

图4是采用紫外可见光测试ACS-ZnO和纯ZnO形成的吸收谱。结果发现,纯氧化锌颗粒的吸收峰在372 nm部位形成了吸收峰,其他部位则没有吸收峰,ACS-ZnO则在361 nm处形成吸收峰,说明制备得到的ZnO无其他杂质。根据以上结果可以发现,当金属颗粒尺寸变小时,位于费米能级附近的能带也会发生变化,从而使其产生更大能量间隔。球状颗粒的能级间距与颗粒直径3次方之差成比例关系,能级间距出现了增大的现象,其吸收谱也呈现线性离散的结构,吸收波长在短时间中发生偏移。

ACS-ZnO薄膜是一种含有大量羟基的大分子结构,其表面羟基可以和空气中水分子以氢键形式相连,从而使ACS-ZnO薄膜具有很强吸湿性。主要是因为这两种大分子间的相互作用使基体间距变小,水分子填充量下降,水分子吸附位点也发生减少,从而使复合膜的吸湿性下降。但氧化锌颗粒的加入将使高分子基体的致密性进一步提高,促进了复合膜吸湿性能发生更明显下降。

3结论

本文开展壳聚糖-纳米ZNO复合膜的制备及性能表征分析,取得如下有益结果:

1)在Zn2+/OH-比例为1∶2下,制备ACS-ZnO粒子尺寸呈现较均匀的状态,形成100~200 nm范围的球形颗粒。锌离子表现为不均匀分布形态,ZnO颗粒易发生团聚,使ZnO纳米颗粒粒径增大。

2)ACS-ZnO试样形成晶体的尖锐峰,跟ZnO标准峰位置形成良好对应,制备得到ACS-ZnO并具有六角结构。ZnO颗粒能够有效溶解到ACS中。

3)ZnO锌颗粒吸收峰在372 nm部位形成了吸收峰,ACS-ZnO则在361 nm处形成吸收峰,促进复合膜吸湿性能发生更明显下降。

参考文献:

[1]刘雨辰,曲梦锐,曹恺洋,等.壳聚糖-留兰香精油复合膜对酱牛肉保鲜效果的影响[J].中国调味品,2024,49(5):6-9.

[2]赖小娇,李文乐,张春艳,等.己烯醛纳米乳工艺优化及其对壳聚糖薄膜的影响[J].塑料工业,2024,52(4):56-62.

[3]李建全,李瑶,王乐天,等.磺化共价有机框架改性壳聚糖质子交换膜的制备及其性能研究[J].应用化工,2024,53(4):808-813.

[4]唐森,李孟玲,陈显玲,等.紫苏精油壳聚糖复合膜的制备及其对5]M.Thirumavalavan,K.-L.Huang,J.-F.Lee.Preparation and mor-phology studies of nano zinc oxide obtained using native and modified chitosans[J].Materials,2013,6(9):4198-4212.

[6]J.Yu,J.Yang,B.Liu,et al.Preparation and characterization of glyc-erol plasticized-pea starch/ZnO-carboxymethylcellulose sodium nanocomposites[J].Bioresource Technology,2009,100(11):2832-2841.

[7]Wang H.P.,Gong X.C.,Miao Y.L.,et al.Preparation and characteriza-tion of multilayer films composed of chitosan,sodium alginate and car-boxymethyl chitosan-ZnO nanoparticles[J].Food Chemistry,2019,283:397-403.

[8]亓伟杰,连子腾,代世成,等.不同浓度大豆分离蛋白对壳聚糖-纳米纤维可食膜结构及性能的影响[J].中国食品学报,2023,23(6):267-275.