不同产地金环胡蜂蜂毒的红外光谱识别研究论文

2024-11-27 14:21:06 来源: 作者:liziwei

摘要:利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)结合二阶导数红外光谱,对5个不同产地的金环胡蜂蜂毒进行分析和鉴定。结果表明,不同产地的金环胡蜂蜂毒的一维红外光谱在1 659~1 658 cm-1、1 545~1 539 cm-1、1 467~1 455 cm-1、1 100~1 041 cm-1等处都有表征蛋白质、氨基酸、多糖、生物碱以及芳香类化合物等成分的特征吸收。但因产地不同,各样本吸收峰的位置和强度均存在一定差异。此外,1 467~1 455 cm-1、1 386~1 368 cm-1和1 100~1 041 c

摘要:利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)结合二阶导数红外光谱,对5个不同产地的金环胡蜂蜂毒进行分析和鉴定。结果表明,不同产地的金环胡蜂蜂毒的一维红外光谱在1 659~1 658 cm-1、1 545~1 539 cm-1、1 467~1 455 cm-1、1 100~1 041 cm-1等处都有表征蛋白质、氨基酸、多糖、生物碱以及芳香类化合物等成分的特征吸收。但因产地不同,各样本吸收峰的位置和强度均存在一定差异。此外,1 467~1 455 cm-1、1 386~1 368 cm-1和1 100~1 041 cm-1范围处的吸收峰是识别不同蜂毒样本主要特征峰。比较各产地金环胡蜂蜂毒的二阶导数红外光谱发现,1 512、1 500 cm-1附近处的吸收峰进一步确认金环胡蜂蜂毒中的芳香类化合物的存在。此外,各样本在1 712 cm-1和1 500 cm-1附近的吸收峰以及1 700~1 620 cm-1范围的吸收峰强度和位置均有明显差异。应用红外光谱、二阶导数红外光谱,不仅可以提供金环胡蜂蜂毒主要化学成分的相关信息,还可以对不同产地的金环胡蜂蜂毒进行很好的区分。该方法快速、直观、简便,能够为不同产地的金环胡蜂蜂毒的整体化学成分提供大量信息,有助于金环胡蜂蜂毒的整体质量控制及有效成分定性分析研究。

关键词:金环胡蜂;蜂毒;产地;傅里叶变换红外光谱

0引言

金环胡蜂(vespa mandarinia smith)为膜翅目(Hymenoptera)胡蜂科(Vespidae)胡蜂属(Vespa)中体型最大、性情凶猛的捕食性肉食昆虫,其幼虫、全体、蜂毒及蜂巢均可入药,主治风湿痹痛,是民间常用中药。胡蜂蜂毒属于胡蜂属(Vespa)的胡蜂遇刺激或敌害时,其毒腺分泌出的一种成分复杂的混合物,具有很高的药理学和生物学活性。胡蜂蜂毒成分复杂,主要由蛋白质、氨基酸、多肽、胺、生物碱等组成。金环胡蜂泡酒制成的蜂毒酒能够祛风湿、治急性和慢性风湿痛以及风湿性关节炎,在中国民间有着悠久的使用历史。对胡蜂科昆虫药理活性研究发现,产自云南省的不同种胡蜂体内能够分泌不同强度的活性多肽,可用于制备防治缺血性心脑血管疾病及由脑梗塞损伤带来的偏瘫后遗症等。目前对于胡蜂蜂毒的研究主要集中在物质类别的定性与定量研究方面,而对不同产地的胡蜂毒特别是金环胡蜂蜂毒的分析鉴别研究还未见报道。

红外光谱的光谱特征具有专属性指纹和化学信息整体综合性特点,该技术在分析复杂混合体系的中药中具有显著的优势,已在中药材的鉴别、质量评价等定性和定量分析方面得到广泛应用。本文利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)结合二阶导数红外光谱,对云南德宏芒市、梁河、盈江、陇川和缅甸5个不同产地的金环胡蜂蜂毒进行了主体成分解析和鉴别研究。

1实验部分

1.1仪器与试剂

傅里叶变换红外光谱仪:PerkinElmer红外光谱仪(Frontier),DTGS检测器。红外光谱范围为4 000~400 cm-1,分辨率为4 cm-1,扫描信号累加次数为16,测试过程中实时消除H2O和CO2的影响。

1.2样品来源与制备

金环胡蜂蜂毒由德宏胡丰养殖有限公司提供,分别采自云南德宏芒市、梁河、盈江、陇川和缅甸5个不同地方的胡蜂养殖基地,由德宏师范高等专科学校郭云胶教授鉴定。

1.3方法与数据处理

将金环胡蜂蜂毒粉末分别与KBr研磨充分,压片,用傅里叶变换红外光谱仪测定得到一维红外光谱图。采用Spectrum v10.4.3操作软件获得二阶导数谱,平滑点数为13。用Spectrum v10.4.3软件中的compare,以来源地为芒市的金环胡蜂蜂毒为设置参比,计算5个不同来源地金环胡蜂蜂毒红外光谱图谱的相关系数。

2结果与讨论

2.1不同产地金环胡蜂蜂毒的红外光谱分析

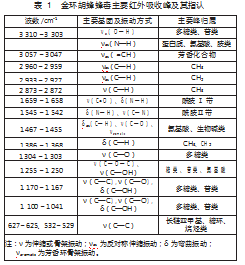

如图1所示,5个不同产地金环胡蜂蜂毒样品的红外光谱较为相似,峰的位置、峰高和峰形都较为接近。不同产地金环胡蜂蜂毒的共同吸收峰有3 310~3 303 cm-1、3 057~3 047 cm-1、2 960~2 959 cm-1、2 933~2 927 cm-1、2 873~2 872 cm-1、1 659~1 658 cm-1、1 545~1 542 cm-1、1 467~1 455 cm-1、1 386~1 368 cm-1、1 304~1 303 cm-1、1 255~1 250 cm-1、1 170~1 167 cm-1、1 100~1 041 cm-1、627~625 cm-1和532~529 cm-1。根据文献[13-17]对红外光谱吸收峰进行指认和归属,如表1所示。在金环胡蜂蜂毒的红外光谱中3 310~3 303 cm-1处宽而强的吸收峰为O—H与N—H伸缩振动吸收峰,主要由胡蜂毒蛋白、氨基酸、多糖、胺类等物质中相关基团吸收产生;3 057~3 047 cm-1为不饱和C—H的伸缩振动吸收峰,推测为芳香类成分的特征吸收;2 960~2 959 cm-1和2 873~2 872 cm-1处的吸收峰,分别对应于甲基的C—H反对称伸缩振动吸收峰和对称伸缩振动吸收峰;2 933~2 927 cm-1为亚甲基C—H反对称伸缩振动吸收峰;1 659~1 658cm-1、1545~1 542 cm-1吸收峰非常强,其中1659~1 658cm-1为蛋白质和氨基酸中酰胺键C O的伸缩振动吸收,以及部分N—H键的弯曲振动吸收,为蛋白质酰胺Ⅰ带吸收峰;1 545~1 542 cm-1主要是N—H的面内弯曲振动与部分C—N的伸缩振动的耦合,为蛋白质酰胺Ⅱ带吸收峰,说明金环胡蜂蜂毒含有大量的蛋白质、氨基酸等物质;1 470~1 300 cm-1内的吸收峰表明胡蜂毒含有氨基酸及生物碱类等多种成分,如苯环的骨架振动吸收峰、C—H的弯曲振动吸收峰以及(O)C—O伸缩振动吸收峰;1 300~950 cm-1主要是各类C—O伸缩振动吸收峰,这组峰主要为多糖类吸收峰;在950 cm-1以下,还有糖环碳骨架振动吸收等多个指纹特征峰。

图1中1 467~1 455 cm-1附近、1 386~1 368 cm-附近和1 100~1 041 cm-1附近的吸收峰相对峰强度、峰位置、峰形状有所不同,说明不同产地的金环胡蜂蜂毒在蛋白质类、氨基酸类、多糖类、苷类、芳香类等成分的种类和含量有所差异。此外,5个不同产地的金环胡蜂蜂毒在937 cm-1、745 cm-1等处吸收峰强度不同,说明不同产地样品在长链亚甲基、糖环、烷烃类成分的含量有所不同。采用compare软件计算不同产地金环胡蜂蜂毒样品在谱带较密集的指纹区(1 800~600 cm-1)的相关系数,以芒市的样品为设置参比,得到芒市、梁河、盈江、陇川、缅甸5个不同产地样品的相关系数依次为1.000 0、0.980 6、0.989 2、0.964 1和0.939 7。通过红外光谱不仅可以分析出金环胡蜂蜂毒的主体成分,也可看出不同产地蜂毒样品的差异。

根据上述不同产地的金环胡蜂蜂毒样品的红外光谱特征,金环胡蜂蜂毒中的主要成分蛋白质、氨基酸、生物胺、多糖、脂肪类化合物、芳香类化合物等成分的特征吸收峰均在红外光谱中显现,不同产地金环胡蜂蜂毒样品在具体成分的种类和含量上有明显差异,故可以根据金环胡蜂蜂毒的红外光谱指纹特征来进行不同产地样品的分析与鉴别。

2.2不同产地金环胡蜂蜂毒的二阶导数红外光谱分析

由于金环胡蜂蜂毒含有多种化学成分,会造成红外光谱中吸收峰的叠加。使用二阶导数红外光谱可以增强光谱的表观分辨率,可以分辨原谱中重叠的吸收峰或使一些特征峰间的差异更明显,进而找出特定化合物的特征吸收峰并提高图谱的指纹特征性,见表1。

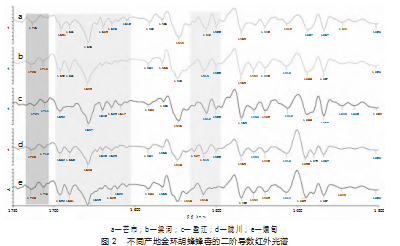

如图2所示,在高分辨的二阶导数图谱中不同产地金环胡蜂蜂毒的特征峰明显增多,显示差异也有所增大,许多被掩盖的吸收峰显现出来。不同产地蜂毒样品的二阶导数光谱分离出了一维红外光谱中没有的1 728 cm-1、1 712 cm-1左右的吸收峰,该峰对应于有机酸类分子C O的伸缩振动吸收峰,进一步说明金环胡蜂蜂毒中含有一定量的氨基酸,与文献报道一致。在一维红外光谱中各金环胡蜂蜂毒样品的酰胺Ⅰ带和酰胺Ⅱ带为单峰,是由于各种不同二级结构蛋白质的吸收峰叠加而形成。在二阶导数红外光谱中,酰胺Ⅰ带和酰胺Ⅱ带吸收峰在1 700~1 530 cm-1范围内分解为多个峰,说明不同二级结构蛋白质的存在。此外,二阶倒数红外光谱中还分离得到了1 515 cm-1、1 500 cm-1附近苯环骨架的伸缩振动吸收峰,也进一步说明了金环胡蜂蜂毒中含有芳香类成分。

在不同产地金环胡蜂蜂毒样品的二阶导数红外光谱中,有机酸C O伸缩振动吸收峰、酰胺键C O的伸缩振动吸收峰(酰胺Ⅰ带)和芳香环骨架伸缩振动吸收峰差异更加明显。梁河、盈江、陇川和缅甸4个地方的蜂毒样品中出现明显的1 712 cm-1附近的有机酸C O伸缩振动吸收峰,但芒市的蜂毒样品中该位置未见有明显的吸收峰。不同蜂毒样品在1 691、1 681、1 639、1 628 cm-1附近等处的谱峰差异显著,梁河、陇川、缅甸的蜂毒样品在1 691、1 681 cm-1附近的吸收峰强度相当,芒市的蜂毒样品1 681 cm-1处的吸收峰强度明显弱于1 691 cm-1处的吸收,盈江的蜂毒样品在1 681 cm-1处无明显吸收。除此以外,梁河的蜂毒样品在1 639、1 628 cm-1附近的吸收与其余4个地方的蜂毒样品差异较大。在1 530~1 500 cm-1芳香环骨架伸缩振动吸收峰区域,缅甸的金环胡蜂蜂毒样品中只出现了1 516 cm-1的吸收峰;芒市、梁河、盈江、陇川四个地方的金环胡蜂蜂毒样品中均出现了1 512、1 500 cm-1附近的芳香环骨架伸缩振动吸收峰,但2个峰的相对强度不同,芒市的蜂毒样品中2个峰的峰强度差异不大,其他3个地方的蜂毒样品1 512cm-1附近的吸收峰强度明显强于1500cm-1。除此以外,陇川的金环胡蜂蜂毒样品中还出现了1 527 cm-1的吸收峰。不同产地金环胡蜂蜂毒样品在上述三类基团对应吸收峰的位置、强度和形状不同,进一步说明了不同产地金环胡蜂蜂毒所含蛋白质、氨基酸、芳香类化合物等成分的种类及含量的不同。

3结论

利用傅里叶变换红外光谱(FTIR)结合二阶导数红外光谱,对5个不同产地的金环胡蜂蜂毒进行主体成分解析和鉴定。结果表明金环胡蜂蜂毒主要含有蛋白质、氨基酸、多肽、多糖,生物胺、生物碱以及芳香族化合物等,主体化合物含量的差异是造成图谱差别的主要因素。通过对不同产地金环胡蜂蜂毒的红外图谱分析发现,1 467~1 455 cm-1附近、1 386~1 368 cm-1附近和1 100~1 041 cm-1附近的吸收峰是识别不同蜂毒样本的主要特征峰。在二阶导数红外光谱中,不同产地的金环胡蜂蜂毒样品的有机酸C O伸缩振动吸收、酰胺键C O的伸缩振动吸收(酰胺Ⅰ带)和芳香环骨架伸缩振动吸收峰差异明显。通过比较其峰位置、强度的差异,为不同产地金环胡蜂蜂毒样本的鉴别提供较为直观的参考。实验样本因蜂毒样品的不同,其一维和二阶导数图谱既存在共性,但又各具特征,二者结合可实现对不同产地胡蜂蜂毒进行鉴别。

参考文献:

[1]董大志,王珍云.云南胡蜂志:膜翅目:胡蜂总科[M].郑州:河南科学技术出版社,2017:13-20.

[2]张玉姐.药用胡蜂养殖技术[J].农村新技术,2006(3):15-16.

[3]蔡政.药用胡蜂的养殖价值和产品采集[J].安徽农业,2000(3):31.

[4]冯颖,陈晓鸣,叶寿德,等.云南常见食用胡蜂种类及其食用价值[J].林业科学研究,2001,145:578-581.

[5]何亚楠,赵海荣,杨志斌,等.胡蜂毒素成分和资源价值的研究概况[J].中国民族民间医药,2017,26(20):68-72.

[6]袁仕梦.三种胡蜂多肽毒素的分子多样性研究[D].大理:大理大学,2021.

[7]栾凯.胡蜂毒主要成分含量测定及HPLC指纹图谱的建立[D].大理:大理大学,2019.

[8]许凯歌,陈壮志,杨自忠,等.药用昆虫金环胡蜂及其混伪品DNA条形码鉴别研究[J].世界科学技术—中医药现代化,2017,19(2):313-318.

[9]陈丹.西南地区胡蜂毒的物质类别定性定量分析及主成分分离纯化[D].大理:大理大学,2017.

[10]徐荣,敖冬梅,徐鑫,等.基于红外光谱与聚类分析法的宁夏产地枸杞子品种鉴别研究[J].光谱学与光谱分析,2024,44(5):1386-1391.

[11]Liu X H,Xu H J,Sun S Q,et al.Analysis and identification of Chi-nese drugs by three-step infrared spectroscopy—A case study of Danshen[J].Anal.Methods,2012(4):3344-3350.

[12]Li J R,Sun S Q,Wang X X,et al.Differentiation of five species of Danggui raw materials by FTIR combined with 2D-COS IR[J].J.Mol.Struct,2014,1069:229-235.

[13]刘文杰,孙志蓉,许长华,等.不同产地与采收期环草石斛的红外光谱研究[J].光谱学与光谱分析,2014,34(5):1217-1221.

[14]Xiang L,Wang JJ,Zhang G J,et al.Analysis and identification of two similar traditional Chinese medicines by using a three-stage infrared spectroscopy:Ligusticum chuanxiong,Angelica sinensis and their different extracts[J].J.Mol.Struct,2016,1124:164-172.

[15]Chen J B,Zhou Q,Sun S Q.Exploring the chemical mechanism of thermal processing of herbal materials by temperature-resolved in-frared spectroscopy and two-dimensional correlation analysis[J].Anal.Methods,2016(8):2243-2250.

[16]Hu W,GuoO X X,Wang X C,et al.Rapid discrimination of different grades of white croaker surimi by tri-step infrared spectroscopy com-bined with soft independent modeling of class analogy(SIMCA)[J].Food Anal.Methods,2016(9):831-839.

[17]Sun S Q,Chen J B,Zhou Q,et al.Application of mid-infrared spec-troscopy in the quality control of traditional Chinese medicines[J].Planta Med,2010,76:1987-1996.

[18]孙素琴,周群,陈建波.中药红外光谱分析与鉴定[M].北京:化学工业出版社,2010:67-75.