山西省襄垣县拐沟铁矿矿床地质特征及找矿标志论文

2024-10-30 11:29:17 来源: 作者:liziwei

摘要:拐沟铁矿处于沁水板坳、娘子关-阳城NNE向块凹中部,赋存于石炭系中统本溪组下段地层中,属于山西式铁矿床,共计有铁矿体五个,其中Ⅰ号矿体为主矿体,矿体走向长560m,宽120~240m,平均厚度1.83m。矿区水文地质条件简单,以裂隙充水矿床为主。矿石平均品位TFe25.19%~55.04%,平均35.43%。探获铁矿资源量97万吨,其中控制21万吨,推断76万吨,其中Ⅰ号主矿体矿石量44万吨。通过总结拐沟铁矿矿体地质特征、成矿规律及其赋存特征,分析其矿床成因以及找矿标志,为该区域进一步开展铁矿勘查工作提供

摘要:拐沟铁矿处于沁水板坳、娘子关-阳城NNE向块凹中部,赋存于石炭系中统本溪组下段地层中,属于山西式铁矿床,共计有铁矿体五个,其中Ⅰ号矿体为主矿体,矿体走向长560m,宽120~240m,平均厚度1.83m。矿区水文地质条件简单,以裂隙充水矿床为主。矿石平均品位TFe25.19%~55.04%,平均35.43%。探获铁矿资源量97万吨,其中控制21万吨,推断76万吨,其中Ⅰ号主矿体矿石量44万吨。通过总结拐沟铁矿矿体地质特征、成矿规律及其赋存特征,分析其矿床成因以及找矿标志,为该区域进一步开展铁矿勘查工作提供借鉴。

关键词:拐沟铁矿;地质特征;矿床成因;找矿标志

1区域地质背景

本区大地构造位置为沁水板坳、娘子关-阳城NNE向块凹中部,在特定区域的地质分布中,地层的顺序由最古老的太古界开始,依次向上为元古界、古生界、中生界,最终到达最年轻的新生界。由于该地区构造xx的作用,这些地层普遍展现出朝北北东方向倾斜的单斜结构,地层倾角一般10。~20。,区域内岩浆岩不发育,仅在区域东部有少量燕山期辉绿岩脉出露。

区域内分布的矿产主要为奥陶系中统峰峰组,上、下马家沟组熔剂灰岩、水泥用灰岩;石炭系中统本溪组的山西式铁矿、硬质耐火粘土矿及铝土矿。太原组和山西组中的煤和软质粘土矿。

2勘查区地质特征

2.1地层

在勘查区域,显露的地层主要包括:奥陶纪中段的峰峰群;石炭纪中段的本溪群,以及第四纪的中上新世和全新世地层。

2.1.1古生界奥陶系中统峰峰组(O2f)

分布于矿区沟谷中,本组为浅海相碳酸盐岩沉积,由一套中厚层灰岩、泥灰岩、豹皮状灰岩夹白云质灰岩组成,富含动物化石,以头足类与笔石居多,三叶虫次之,还有一些腹足类、腕足类和少量有孔虫。矿区出露厚度小于100m。

2.1.2古生界石炭系中统本溪组(C2b)

位于矿区沟壑中的地层,与下方的峰峰群灰岩层呈现平行不整合的接触关系。地层自下向上可划分为两个不同的岩性部分。

下段为含矿岩段(C2b1):厚9.68~21.15m,平均厚13.18m,沟谷地层底部由紫红色的铁质粘土岩和褐红色的山西式铁矿组成,这些岩石通常以透镜形、窝状或不规则形状出现。地层中部为铝土矿层,颜色以灰、灰白色为主,矿石结构包括碎屑状、致密状和粗糙状,这三种矿石之间没有清晰的分界,而是以渐变的方式相互过渡。地层上部则是浅灰色的硬质粘土岩和粘土岩。

上段(C2b2):本段厚0~9.45m,下部为灰、深灰色生物碎屑石灰岩、粉砂质泥岩、细砂岩,灰岩、粉砂质泥岩和细砂岩是本区地层划分的关键岩层;上层地层由深色调的泥岩、含砂泥岩、浅黄色砂岩和黑色含碳泥岩组成,这些泥岩中散布着黄铁矿颗粒和小结核,偶尔还夹杂着砂岩薄层,以及灰白色和浅灰色的细粒杂砂岩。

2.1.3第四系中更新统(Q2)

在勘查区广泛分布,与下方地层形成不整合接触,主要岩性包括红土、棕黄至棕红色亚粘土,夹杂灰白色钙质结核,底部含有黄色细砂。厚0~76.09m。

2.1.4第四系上更新统(Q3)

在勘查区域中,梁卯地层主要由灰色、灰黄色的砂土、亚砂土以及砂砾石构成。厚0~20.53m。

2.2构造

矿区内构造简单,岩层总体呈单斜产出,局部微具波状起伏,总体倾向305。~350。,倾角6。~20。,根据野外施工,矿区受奥陶系古侵蚀面起伏变化的作用,对铁矿的沉积起着一定的制约作用,未见明显的断裂和褶皱构造。

2.3岩浆岩

区内未见岩浆岩出露。

3矿体地质特征

区内山西式铁矿体赋存于本溪组一段(C2b1)底部,呈似层状产出。由5个矿体组成,其中Ⅰ号矿体为主矿体,矿体位于矿区北部,南北长约560m,东西宽约120-240m,位于08~18勘探线之间。矿层露头仅在马家庄村东南的沟谷中零星出露,矿体平面形态呈不规则形状。矿体总体倾向280。~340。,倾角一般10。~20。左右。矿体厚度1.0~4.31m,平均厚度1.83m,厚度变化系数57.17%。铁矿平均品位TFe 35.85%、S 0.013%、P 0.014%。矿体埋深1.20~87.25m,赋存标高为921~956m。

其次为Ⅳ矿体:位于矿区东南角,由于矿界作用,矿体在平面上呈多边形分布,主要以层状和透镜状形态出现。矿体南北长400m,东西宽约100~240m,由01~06勘探线控制。矿体倾向270。~340。,倾角一般6。~20。左右。平均品位TFe 33.04%、S 0.04%、P 0.06%。矿体厚度1.0~5.76m,平均厚度1.56m。矿体埋深0~30.87m,赋存标高为952~988m。

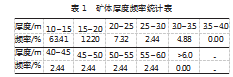

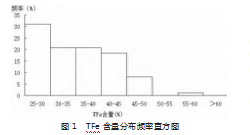

全区共施工xx个工程,沉积无矿工程9个,剥蚀无矿工程9个,见矿工程率为71.88%。矿体的厚度介于0.26~5.78m,平均厚度为1.76m。其厚度变化较为平稳,变化系数达到66.08%(如表1、图1所示)。平面上有1个无矿天窗出现,有2个工程见有夹石,无大厚度工程。该矿区铁矿厚度属较稳定类型。面含矿率42.34%。

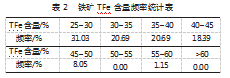

全区品位TFe含量25.19%~55.04%,平均35.43%;S含量0.015%~0.182%,平均0.025%;P含量0.025%~0.248%,平均0.030%。矿体埋深1.20~87.25m,赋存标高921~979m。

3.1矿石的矿物成分

矿石成分以氧化铁质为主,含量为55%~90%,呈鲕粒、砾状、泥微晶致密状,次为粘土质高岭土、硬石膏、方解石、一水硬铝石等。个别矿石含极少量电气石、含钛物质。

3.2矿石的结构、构造及嵌布特征

矿石主要以碎屑型和致密型形式存在,碎屑型占主导地位。矿石在空间上的分布不受特定层位的限制,颜色通常为灰褐色和红褐色。碎屑主要由氧化铁和少量泥质铝土矿组成。间隙物质主要包括粘土、一水硬铝石、硬石膏及少量的重矿物如电气石和含钛泥质物质。碎屑颗粒以次棱角到次圆状形态呈现,粒径在0.4~3.00mm。致密状矿石主要为灰褐、黄褐色,矿石呈泥晶、粉晶、微晶状结构,致密状构造。矿物成分氧化铁质呈均匀、致密状分布,泥质成分呈集合体填充于空穴、孔洞中。

3.3矿石的化学成分

矿石的化学成分TFe质量分数为25.07%~55.04%,平均35.43%,一般25%~45%,占总量的90.8%,变化系数13.00%,属需进行选矿的铁矿石(如表2所示)。

3.4矿石类型

矿石,作为矿产资源的重要组成部分,其分类方式多种多样,其中自然分类是根据其形成的过程和自身的物理、化学特性来进行的。这种分类方式有助于更好地理解矿石的形成机制和开采利用的方式。在本区域,碎屑型矿石是主要的矿石类型之一,其分布之广,不受特定层位的约束,在整个区域都有广泛的存在。

碎屑型矿石的形成过程是复杂的,它主要来源于岩石的风化剥离,经过水流或风力的搬运,最后沉积下来,经过长时间的压实和胶结,形成了碎屑型矿石。这种矿石的颜色以灰褐色和红褐色为主,这是因为其主要成分是氧化铁和少量的泥质铝土矿。氧化铁是矿石中的主要金属矿物,它是矿石中的主要成分,赋予矿石其铁的特性。而泥质铝土矿则主要起到填充作用,它填充在氧化铁的间隙中,使得矿石的结构更加紧密。

碎屑型矿石的间隙填充物也是多样的,包括粘土、一水硬铝石、硬石膏以及少量的重矿物如电气石和含钛泥质物质。这些填充物不仅丰富了矿石的种类,也使得矿石的结构更加复杂。碎屑颗粒通常呈现次棱角至次圆状,这是因为在搬运过程中,颗粒之间相互摩擦,使得颗粒的棱角被磨损。粒径范围在0.4~3.00mm,这个范围内的颗粒大小适宜,既便于开采,又有利于冶炼。

致密状铁矿是另一种类型的矿石,其颜色为灰褐、黄褐色,矿石呈泥晶、粉晶、微晶状结构,这种结构使得矿石呈现出致密状构造。矿物成分主要是氧化铁,它呈均匀、致密状分布,这使得矿石的铁含量较高,质量较好。泥质成分则呈集合体填充于空穴、孔洞中,这不仅增加了矿石的复杂性,也为矿石的开采和利用带来了困难。

3.5矿体围岩、夹石

在对矿产资源的开发利用过程中,了解矿体的顶板和底板岩石类型对于矿床的开采规划和矿石的选别加工具有重要意义。根据对46个见矿工程的统计分析,我们可以得出以下结论:

矿体的直接顶板岩石类型较为多样,其中铝土矿占据了26.09%的比例,是顶板岩石的主要类型之一。铝土矿是一种含有铝的矿石,其质量好、硬度适中,是重要的工业原料,广泛应用于耐火材料、化工、建筑材料等领域。铁质粘土岩占据了23.91%的比例,粘土岩则占19.57%,这两种岩石都含有较高的铁质成分,具有一定的工业价值。铝土岩占15.22%,硬质耐火粘土占8.70%,土层和铁铝岩占6.51%,这些岩石类型在顶板中也有所分布,但比例相对较小。

对于矿体底板岩石类型,石灰岩占据了50.00%的比例,是底板岩石的主要类型。石灰岩是一种碳酸盐岩,其质地坚硬,广泛应用于建筑材料、水泥制造等行业。粘土岩占19.57%,铝土矿占17.39%,铁质粘土岩占10.87%,铝土岩占2.17%,这些岩石类型在底板中也有所分布,但比例相对较小。

4矿床成因及找矿标志

4.1矿床成因

在勘查区,含矿地层处于石炭纪中层底部,覆盖在奥陶纪灰岩侵蚀面之上。岩系中含褐铁矿、黄铁矿、铝土矿、铝土页岩、粘土页岩等,其形成受侵蚀基底构造和古地理位置的严格控制。铁铝沉积相显示出中性至偏碱性,以及温暖气候下的弱还原至还原环境的近海湖沼沉积相特征。晚石炭世早期,海侵作用破坏了含铝土矿物的钙红土风化壳。风化壳中的铝、铁矿物、粘土矿物及碳酸盐岩中的难溶陆源碎屑,在海水和河水作用下,机械搬运至低洼地区沉积。

风化壳的垂直分层特性导致其上层的氧化带首先遭受侵蚀,随后铁氧化物被搬运和沉积,形成褐色或红色的山西式铁矿和含铁粘土岩。风化壳中部主要由三水铝石构成的铝土矿带。随着风化壳的解体,其组成物质通过搬运和沉积,铁铝物质在盆地边缘至中心及垂直方向上根据机械分异作用发生分异,形成了从下至上的Fe-Al-Si纵向沉积序列。

4.2找矿标志

4.2.1赋存层位标志

在该区域,山西式铁矿主要分布在奥陶纪石灰岩的古侵蚀面上,位于石炭纪中层本溪群的下段底部,其分布严格受地层位置的限制。

4.2.2地层标志

本溪群下层主要为铁铝岩系,上层则由碳酸盐岩和砂岩-泥质岩组成,太原群则表现为海陆交替的含煤地层。因此,晋祠砂岩(C3t1/C2b2)和畔沟灰岩(C2b2/C2b1)等岩层可作为寻找山西式铁矿的参考标志。山西式铁矿一般为赤红、红褐色、暗褐色、深褐色、灰褐色,胶质及胶状结构。呈块状、蜂窝状及粉末状构造,从颜色及形态上易于鉴别,又因其抵抗风化能力差,在地貌上易形成松散层。

4.2.3岩石共生标志

在矿区中,岩石的共生组合包括山西式铁矿、铁铝岩、铝土矿以及硬质粘土和粘土岩,形成了含铝的系列。山西式铁矿与铁铝岩、铝土矿之间存在紧密的联系,这种联系可作为寻找矿藏的岩石学指示。

5总结

拐沟铁矿的地质特征、成矿规律及其赋存特征研究表明,该矿区具有良好的铁矿勘查潜力。通过总结矿体的地质特征、成矿规律和找矿标志,可以为该区域进一步开展铁矿勘查工作提供借鉴。

参考文献:

[1]刘建,徐如磊,包久荣,等.塞拉利昂东方省盖布韦马铁矿床地质特征及找矿标志[J].地质找矿论丛,2024,39(1):128-133.

[2]张琼,宁显贵,李小龙.新疆和静县台曼库塔铁矿地质特征、矿床成因及找矿标志[J].西部探矿工程,2023,35(10):143-145.

[3]邓源,赵德坤.四川矿山梁子铁矿地质特征及找矿方向[J].中国金属通报,2023(7):74-76.

[4]何文平.河南省渑池县关底沃-扣门山铝土矿床地质特征及矿床成因分析[J].能源与环保,2022,44(9):79-84.