机动车儿童座椅安全性研究综述论文

2024-10-17 14:53:36 来源: 作者:dingchenxi

摘要:随着机动车安全技术的日益发展,儿童乘车安全的问题不断凸显,儿童乘车安全逐渐成为一项重要研究课题。车辆发生碰撞时,儿童座椅也称儿童约束系统(Child Restraint System,CRS)是影响儿童安全的决定性因素。

摘要:随着机动车安全技术的日益发展,儿童乘车安全的问题不断凸显,儿童乘车安全逐渐成为一项重要研究课题。车辆发生碰撞时,儿童座椅也称儿童约束系统(Child Restraint System,CRS)是影响儿童安全的决定性因素。针对乘用车儿童座椅安全性问题,综述了儿童安全座椅和儿童座椅安全性研究,以及机动车儿童座椅安全性功能和类型,并比较国内外对于座椅安全性相关技术法规和评价方法,阐述了儿童座椅安全性的研究现状。结合多名研究学者关于儿童座椅安全性的研究,列举多个不同影响因素对儿童座椅安全性的影响,有针对性地提出自适应匹配方法适用于不同儿童乘员使用集成式儿童约束系统的乘车安全和误使用等问题的相关优化建议,对于提高儿童座椅的安全性具有重要意义。

关键词:儿童座椅;儿童约束系统;安全性;优化

0引言

近年来,我国14岁以下儿童由于交通事故每年的死亡人数高达1.85万,机动车和碰撞事故对低龄儿童的生命安全构成了巨大的威胁[1-2]。儿童在乘车时乘车安全保护意识薄弱,身体素质也无法在碰撞事故中做到自我保护,导致儿童在机动车事故中受伤严重;经研究表明,乘车儿童使用合格的儿童安全座椅可以将低龄儿童在机动车碰撞事故中的死亡率降低70%左右,严重伤害降低67%,儿童安全座椅的安全性研究成为国内外关注的焦点[3]。随着我国进入小康社会,居民生活质量不断提高,尤其近几年新能源汽车产业崛起,家用汽车占有量比重增加,同时国家两孩政策施行,儿童乘车安全问题会越来越受到法律的重视,儿童座椅的普及是必然趋势。我国儿童座椅安全使用起步较晚,目前还处于发展阶段,市场上儿童座椅也是参差不齐,生活中人们对儿童座椅的认知和使用大多是模糊不清的,因此机动车儿童座椅安全性研究具有重要的研究价值[4-5]。针对乘用车儿童座椅安全性问题,本文从机动车儿童座椅安全性功能和类型出发,介绍了国内外对于儿童座椅安全性相关技术法规和评价方法,综述相关的研究成果并根据不同影响因素对儿童座椅安全性的影响,给出有针对性的优化建议,提高儿童座椅的安全性。

1儿童座椅安全性概述

1.1安全性功能

儿童座椅也称儿童约束系统(Child Restraint Sys‐tem,CRS)是一种根据儿童年龄(体重)和身高等因素设计的安装在汽车座椅上的装置,在汽车发生碰撞或突然减速时,能够很好地约束儿童,减缓对儿童的冲击,确保儿童的乘车安全。相对成人而言,儿童的身体特征大不相同,其身材较小、体重较轻并且骨骼发育不完全,当儿童在乘车时使用成人安全带时,由于儿童的身高较低不能被有效地束缚在汽车座椅上,在机动车发生碰撞时,腰带上滑会对儿童的腹部造成伤害,严重时会伤到内脏器官;安全带肩带会对儿童的颈部造成勒伤,不能完全约束儿童乘员,儿童的头部会受到头颈部的惯性力矩导致发生多次碰撞而受到伤害。所以当前汽车上所配备的乘员约束系统如安全带和安全气囊等皆不适用于儿童乘员[6-7]。

1.2儿童座椅的类型

根据儿童约束系统在座椅上的安装方式和放置位置的不同可以分为如下几类:通用类、半通用类、受限制类、特殊车辆类和部分约束类等。每种儿童座椅又可分为前向安装及后向安装两种安装方向[8]。

(1)通用类

通用类儿童约束系统可以仅使用车辆安全带固定安装,由安全带约束儿童座椅在碰撞过程中的运动,属于软性连接。若是带有ISOFIX的通用类儿童约束系统,则需要安全带和固定装置配合前向安装。

(2)半通用类

半通用类除了需要满足通用类许可的标准,还要求具备安装儿童安全座椅的安全装置,需要进行额外的测试,除此之外,半通用类儿童约束系统只能安装在其适用车型上。

(3)受限制类

此类儿童约束系统只能严格按照生产厂家的安装说明,安装到指定车型和指定位置上。

(4)特殊车辆类

儿童约束系统只能安装在由车辆制造商在车辆上设计了特殊安装位置的特殊车辆上。

(5)部分约束类

部分约束类约束系统是指配有增高垫或导向环的装置,此类装置需要和成人安全带配合使用,从而起到约束保护的作用。

1.3座椅分类

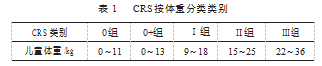

根据GB 27887,根据儿童的体重分类可以分为5个类别:0组、0+组、Ⅰ组、Ⅱ组、Ⅲ组,如表1所示。

2儿童座椅安全性的研究现状

2.1国内外相关技术法规

从20世纪60年代初,国外就开始了对儿童安全座椅的研究,在20世纪80年代,欧美国家陆续制定了关于儿童安全座椅安全的强制性法规,强制要求儿童乘车必须使用儿童安全座椅。例如:1971年,美国制定并颁布第一部关于儿童安全座椅安全性法规FMVSS213[9];1981年,欧洲颁布ECE R44儿童安全保护法规,该法规不仅规范了当时欧洲儿童安全座椅尺寸参数和安装标准,还推动了儿童安全座椅的发展,对我国技术标准的制定具有重要意义[10]。还有瑞典的T-SB法规、澳大利亚的AS标准和巴西的NBR-14400等[11]。相对于欧美和其他国家,我国对于儿童座椅的研究起步较晚,2011年我国参照欧标ECE R44的技术法规,结合我国儿童约束系统的发展现状,重新对法案进行了修改,建立了我国第一部关于儿童约束系统的国家强制性技术标准GB 27887—2011《机动车儿童乘员用约束系统》,并在2012年7月正式颁布实施,这也意味着我国儿童安全座椅从此走向规范化[12]。

2.2国内外安全座椅安全性能评价方法

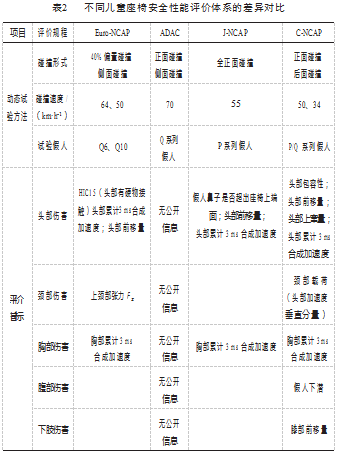

国际上对于儿童约束系统的评价方法主要分为两类:一类是以美国NHTSA为代表的评价规程,主要注重的是儿童约束系统的易用性;另一类是欧洲的Euro-NCAP和ADAC、日本的J-NCAP和我国的C-NCAP,注重儿童系统的动态性和易用性。目前,国内外对儿童约束系统安全性能评价主要有正面碰撞、后面碰撞、侧面碰撞和偏置碰撞4个方面,如表2所示。

21世纪初,欧洲的Euro-NCAP已率先将偏置碰撞引入儿童约束系统的安全性动态评价中;随着ECE R129的颁布实施,侧面碰撞也引入其中。相对于国外而言,我国在儿童约束系统评价体系起步较晚,2014年4月中国汽车中心颁布实施C-NCAP(CRS)评价规程,主要分为静态评价和动态评价两方面,静态评价主要是关于儿童约束系统的标识、使用说明和安装的方便性;动态评价主要是采取正面碰撞和后面碰撞,引入P系列儿童假人,通过儿童假人在动态试验的伤害指标评价儿童约束系统的合格性。2021年更新的C-NCAP针对国内情况更新了第二排儿童约束的评价方法,在100%正面碰撞试验中第二排右侧增加一个Q系列3岁假人[13-14];对儿童约束系统的安装作出更为细致的要求。可见,我国关于儿童约束系统的评价体系越来越完善。

3儿童安全座椅安全性影响因素

3.1安装方式

儿童座椅不同的安装方式,对儿童安全座椅的安全性有所差异[16]。孙建烨,刘阳等人[17]基于《C-NCAP管理规程(2021版)》通过选用不同形式的儿童座椅进行模拟碰撞测试,对比不同形式的儿童座椅对儿童假人伤害验证了不同形式的儿童座椅在碰撞过程中对儿童假人的保护效果不同。首先,他们采用ISOFIX类儿童座椅分别在正向、后向两种安装方式下进行了测试,对比试验曲线发现使用后向儿童座椅在正面模拟碰撞中对3Q儿童假人的伤害峰值较低;接着,他们控制后向安装不变的情况下,分别采用ISOFIX类儿童座椅和安全带通用式后向儿童座椅进行正面碰撞测试,并对测试数据进行对比分析,测试车辆安全带配置为预紧限力式安全带,发现安全带通用式儿童座椅相对于ISOFIX类儿童座椅在测试中的前倾角度更小,并且安全带的预紧功能保证了良好的约束效果,降低了对儿童假人所受到的伤害。William Altenhof,Rita Turchi等[18]基于美国法FMVSS213,使用有限元软件LS-DYNA建立HybridⅢ型3岁儿童假人有限元模型进行仿真模拟碰撞,通过仿真模拟碰撞中3岁儿童头部损伤准则HIC值和颈部损伤准则Nij作为评价指标。仿真分析结果表明:后向式儿童座椅的颈部损伤值远低于前向儿童座椅,而头部损伤值HIC稍高于前向儿童座椅。李君杰等[19]通过对不同安装形式的儿童座椅和不同品牌后向安装的儿童座椅进行滑台模拟碰撞试验,对比分析儿童Q3假人头部造成的加速度伤害情况,可知不同安装形式的儿童座椅对儿童的保护效果不同;后向安装的儿童座椅的安全性也各有差异需具体情况具体分析。3.2错误使用经调查表明,我国儿童约束系统的误用率在70%,美国和澳洲等发达国家儿童约束系统的误用率在80%以上,德国儿童约束系统的误用率更是高达90%以上[20-21]。经研究表明,正确使用儿童约束系统可以将儿童受到严重伤害率降低67%,儿童的致死率降低70%[22]。Hummel T等[23]通过儿童约束系统误使用台车模拟碰撞试验,提出了正确使用儿童约束系统的重要性;此外,清华大学的张金换[24]在国外研究的基础上,对常见的8种儿童约束性误使用模式进行了台车碰撞模拟试验研究,发现肩带的误使用,对儿童约束系统的安全性构成了很大的影响;Lal‐ande S等[25]通过控制单一影响因素的台车试验模式对儿童约束系统的误使用模式对儿童安全性的影响进行了研究。

3.3安全带肩带、座椅高度和深度

廖贤明等[26]建立了两种不同肩带限力的模型来研究对儿童的损伤影响,通过比较不同局部约束条件下Q3儿童损伤表现效果可知儿童损伤受到儿童肩部安全带限力大小的影响,肩带受力越低,儿童头部、颈部和胸部受到的损伤越低。湖南大学的白中浩等[27-28]以6岁儿童乘员为研究对象,在正碰、侧碰和追尾3种碰撞工况下,对座椅高度和座椅深度设计参数进行了仿真模拟和优化,优化结果表明,通过对3种工况下的参数优化均可以显著降低儿童乘员的损伤值,提高儿童的约束性能。随后又选取内置式自适应儿童安全座椅中的可调参数座垫高度、座垫长度和安全带限力值为优化量,基于GB27887的正面碰撞和追尾碰撞工况下分别对3、6和10岁儿童假人进行多目标优化计算,使得儿童乘员能够得到更好的保护[29]。儿童安全带肩带在儿童肩膀略高位置时保护效果最佳[30]。

4儿童安全座椅安全性能的优化

4.1匹配合适的约束方式

通过对比不同安装方式和不同安装方向的儿童座椅对儿童假人各个部位的伤害情况,表明了面对不同身高、不同体重、不同年龄的儿童乘员,不同约束方式的儿童座椅在碰撞过程中对儿童的保护效果也各有差异。在正向、后向两种安装方式下进行了测试,对比试验曲线发现使用后向安全带通用式儿童座椅在正面模拟碰撞中对儿童假人的伤害峰值较低,更好地达到保护儿童安全的目的。建议车辆开发商在车型设计开发中可以在车辆后排配备具有预紧限力功能的安全带,从而达到约束儿童座椅前倾运动,避免能量传递过于集中的目的,大大降低了对乘员的伤害。此外,建议儿童座椅制造商增加更高效的弹性吸能材料,升级儿童座椅的能量吸收设计,可以进一步提高对儿童假人胸部的保护效果。目前,市场上儿童座椅主要是汽车安全带(三点式安全带)固定和ISOFIX接口加辅助装置(上拉带或支撑腿)固定的约束方式构成。很多厂家为了减少位移量,在使用汽车安全带固定的同时也会添加上拉带或ISOFIX接口,使儿童约束系统更加安全牢固。

提出一种针对不同身高、不同体重和不同年龄儿童乘员的自适应匹配方法;依据提出的自适应匹配方法得到了某集成式儿童约束系统在保护不同身材儿童乘员时的自适应匹配准则;该准则能够较好地解决不同身材儿童乘员使用该集成式儿童约束系统的乘车安全问题。

4.2结构优化和减少儿童约束系统误使用

为了改变儿童座椅低使用率和高误使用率的情况,建议对儿童安全座椅结构拓扑优化,通过优化儿童安全座椅壳体结构设计,使儿童座椅安装和拆卸更为方便和轻量化程度更高,这样不仅有效利用了资源又降低了生产成本,既保证了儿童座椅的安全性,又实现了轻量化和方便性;目前,为了减少儿童座椅误使用率的情况,众多研究者提出开发新型的集成式儿童约束系统来验证其在各种碰撞情况的保护性能,在此基础上建议车辆开发商强化相关企业标准,细化车辆标识、车辆使用手册和儿童座椅相关配置等方面的说明,帮助消费者更加方便快捷和准确地使用儿童座椅,大大提高儿童座椅的使用率和降低误使用率。

5结束语

对于机动车儿童座椅安全性研究,本文阐述了机动车儿童座椅安全性功能和类型,并介绍了国内外对于儿童座椅安全性相关技术法规和评价方法的研究,儿童安全座椅在欧美国家以及日本等其他国家使用率和正确使用率都很高,并且他们都具备了成熟的标准和法律法规;从2010年至今,我国在儿童安全座椅方面逐步走向规范化和法律化,尤其是技术法规和法律法规方面,基本上做到了有据可查,有法可依。结合国内外相关的研究成果,主要从安装方式、误使用、安全带肩带、座椅高度和深度等几个方面对儿童座椅安全性的影响,并给出一些关于儿童座椅安全性开发的优化建议,提出的自适应匹配方法适用于不同儿童乘员使用集成式儿童约束系统的乘车安全。针对儿童座椅低使用率和高误使用率的情况,对儿童安全座椅结构拓扑优化,通过优化儿童安全座椅壳体结构设计,使儿童座椅安装和拆卸更为方便和轻量化程度更高来提高儿童座椅的使用率和相关举措最大程度地减少儿童约束系统误使用情况,达到提高儿童座椅安全性的目的。随着儿童座椅运用越来越广泛,儿童座椅相关技术法规越来越完善和安全性研究不断深入,今后机动车儿童座椅安全性会得到极大提高。基于前述内容,结合儿童座椅安全性现状对我国儿童座椅安全性后续研究方向与思路提出展望。

(1)完善法律法规、技术标准。虽然我国儿童座椅已经处于初级阶段,也具备了相关的法律法规,但是还不够健全,还有许多需要完善改进的地方。比如:ECE R129最新增加了侧面碰撞测试标准,目前我国还未涉及儿童安全座椅在动态评价中的侧面碰撞标准。最需要重视的还是儿童安全座椅低使用率和误使用率的问题,需要不断完善相关法律法规,加强社会教育和宣传,普及人们对儿童座椅安全座椅的知识;加强儿童座椅市场管理,规范企业生产质量标准,保证产品质量。

(2)儿童安全座椅走向数字信息化、智能化和多功能化。随着数字化信息技术的迅速发展,各行业积极推动数字化产业发展,儿童安全座椅开发也不例外,目前国内外已通过数字化手段,建立儿童座椅可视化模型,利用仿真模拟碰撞事故,更快速、更准确地分析事故中儿童所受到的伤害以及设计的儿童座椅在结构功能、材料运用和安装方式对儿童保护效果的影响,从而优化不理想的因素,有效提高了开发效率;除此之外,利用数字化手段可以构建儿童座椅安全系统,用于采集不同身高和体重的儿童的身体数据信息进行处理并作出反馈,根据不同的儿童乘员自主调整约束状态等,使得儿童座椅更加智能化和多功能化。

参考文献:

[1]胡国武.汽车碰撞中儿童乘员的损伤及防护研究[D].广州:华南理工大学,2011.

[2]江明燕,吴斌,胡伟强,等.车内儿童约束系统法规以及发展趋势研究[J].北京汽车,2013(5):8-10.

[3]喻彦,邓晓,金叶,等.上海市中心地区0~3岁儿童安全座椅使用状况分析[J].中国公共卫生,2021,37(4):668-673.

[4]尚婷,唐伯明,刘唐志.我国儿童安全座椅使用现状及对策研究[J].交通信息与安全,2010,28(5):69-72.

[5]潘乐仁,薛俊,胡莹.我国儿童安全座椅使用情况调查及现状分析[J].汽车工业研究,2017(1):22-25.

[6]吴梦华.智能儿童安全座椅的结构与安全性研究[D].长沙:湖南大学,2017.

[7]吴淑霞.儿童乘员乘车安全分析[J].汽车工程师,2018(12):11-13,54.

[8]苍安国.机动车儿童乘员用约束系统:CN204821210U[P].2015-12-02.

[9]National Transportation Safety Board.The Performance and USE of Child Restraints,Seatbelt and Air Bags for Children in Passen‐ger Vehicles[A].Washington,D.C:National Technical Informa‐tion Service,1996,1-265.

[10]Turbell T.ECE Regulation 44-An Update on the Current Revi‐sion[J].Society of Automotive Engineers,1993,933084:29-33.

[11]李雪刚,李真炎,黄啸林,等.我国安全带及儿童座椅固定点强度与美标法规对比研究[J].汽车实用技术,2019(21):228-230.

[12]于峰,王韶华.国内监管日益完善[J].质量与标准化,2014,10(6):13-15.

[13]孟磊,林佳盛,于峰.中国儿童座椅动态碰撞性能评价指标和分级规范研究[J].中国标准化,2016(20):38-40,42.

[14]李维菁.车用儿童乘员用约束系统标准研究与发展[J].中国汽车,2019(7):54-58.

[15]刘凯.汽车偏置碰撞下的儿童座椅台车试验方法研究[D].上海:上海工程技术大学,2017.

[16]刘灿灿,王友俊,仲衍慧,等.不同座椅安装方向下Q3损伤研究[J].时代汽车,2022(4):188-190.

[17]孙建烨,刘阳,师玉涛,等.基于正面碰撞的Q3假人伤害防护研究[J].中国汽车,2022(12):58-64.

[18]Altenhof W,Turchi R.A Numerical Investigation into HIC and Nij of Children for Forward and Rear ward Facing Configura‐tions in aChild Restraint.System[C].8th International LS-DYNA Users Conference,Detroit.2004:69-86.

[19]李君杰,刘晓东,崔东,等.基于实车正面碰撞试验Q3假人头部伤害仿真分析[J].汽车零部件,2022(4):38-41.

[20]Glassbrenner D,Ye T J.Child Re straint Use in 2007-Use of(Corr ect Restraint Types[J].Traffic Safety Facts-Research Note,2008.

[21]Federal Highway Research Institute(BAST).Gurtej,Kindersi‐tze,Helme und Schutzkleidung-2007[R].Bast-info 02/08,Ber‐gisch G ladbach,2008.

[22]Müller G,Johannsen H,Fiorentino A,et al.Misuse of Child Restraint Systems-an important Problem for Child Safety"ICRASH 2012 International Crashworthiness Conference[J].Milano,Italy,2012:18-20.

[23]Hummel T,Langwieder K,Finkbeiner F,et al.Injury risks,mis‐use rates and the effect of misuse depending on the kind of child restraint system[J].SAE transactions,1997:3499-3514.

[24]张金换,章雄,肖凌云,等.儿童约束系统误使用安全性试验研究[J].汽车安全与节能学报,2014,5(1):30-37.

[25]Lalande S,Legault F,Pedder J.Relative degradation of safety to children when automotive restraint systems are misused[C]//Proceedings:International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles.National Highway Traffic Safety Administra‐tion,2003.

[26]廖贤明,李君杰,侯延军,等.基于LS-DYNA的Q3儿童保护开发的研究[J].汽车零部件,2023(2):21-26.

[27]白中浩,颜强,龙瑶,等.基于独立碰撞工况的儿童约束系统参数优化[J].湖南大学学报(自然科学版),2012,39(11):46-51.

[28]白中浩,陈亚枫,程胜华,等.基于不同年龄的自适应儿童乘员约束系统参数优化研究[J].机械工程学报,2015,51(6):118-125.

[29]程胜华.内置式儿童安全座椅多碰撞工况安全性研究[D].长沙:湖南大学,2014.

[30]王枫红,陈炽坤,胡小强.基于MADYMO的3岁儿童汽车安全座椅的安全性影响参数研究[J].中国制造业信息化,2012,41(13):80-84,91.