刚果(金)MKM铜钴矿床探采对比分析论文

2024-10-16 10:22:51 来源: 作者:liziwei

摘要:为进一步深入探讨铜钴矿床的找矿工作,为矿区探矿增储提供理论依据,文章结合矿区地质特征和成矿规律,对M矿段进行了探采对比。通过对矿体特征和储量等的对比,明确了原地质勘探对矿体形态、规模的认识和控制程度,分析了勘探网度、勘探类型等影响储量变化的因素。研究区矿体形态中等偏复杂,采用50m×50m的勘探网度能较准确控制矿体的形态和规模,应该加强对构造地质的研究,提高对矿体形态控制的精准度,对后期区内找矿工作和地质条件类似矿床的勘查、设计及开采有较好参考作用。

摘要:为进一步深入探讨铜钴矿床的找矿工作,为矿区探矿增储提供理论依据,文章结合矿区地质特征和成矿规律,对M矿段进行了探采对比。通过对矿体特征和储量等的对比,明确了原地质勘探对矿体形态、规模的认识和控制程度,分析了勘探网度、勘探类型等影响储量变化的因素。研究区矿体形态中等偏复杂,采用50m×50m的勘探网度能较准确控制矿体的形态和规模,应该加强对构造地质的研究,提高对矿体形态控制的精准度,对后期区内找矿工作和地质条件类似矿床的勘查、设计及开采有较好参考作用。

关键词:铜钴矿床;探采对比;勘探网度

中非铜矿带是世界上重要的沉积型铜钴矿带,起于刚果(金)科卢韦齐地区,经利卡西、卢本巴希后进入赞比亚境内。加丹加铜钴矿带位于该带的刚果(金)段,有色金属资源丰富,特别是铜、钴矿产储量大、品位高。MKM铜钴矿床位于刚果(金)卢阿拉巴省科卢韦齐市东部,在生产过程中发现该区构造复杂,矿体变化较大,为了进一步深入探讨铜钴矿床的找矿工作,文章对区内的地质特征和成矿规律进行分析,并对M矿段已有探采资料归纳整理,进行探采对比分析,为矿区探矿增储提供理论依据。

1矿区地质概况

1.1矿区地质特征

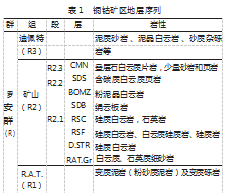

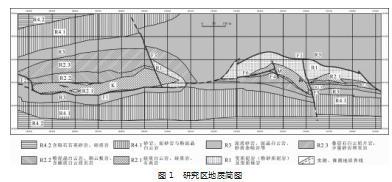

研究区出露地层主要有罗安群(R)和孔德龙古群(Ku),并以罗安群为主。罗安群为一套浅海详细碎屑岩和化学岩沉积,原岩为白云岩、粘土岩,经不同程度区域变质作用后,由下至上可分为R1~R4四个组,铜钴矿体主要赋存于R1和R2中(如表1、图1)。

矿区构造比较复杂。矿区受区域SW→NE推覆力影响,推覆应力释放形式主要有EW向和NS向应力两种,表现为地质体东西向推覆走滑和南北向挤压逆冲。推覆滑动面走向近东西,南倾,倾角为40°~60°,贯穿整个矿区。南北向挤压逆冲使地质体出现局部超覆、减薄、缺失甚至反倾。断裂构造主要有近东西向、北西向和近南北向三组,F1是区内规模最大断裂,区内工程控制断续长约1700m,向两侧延出区外。此外还有褶皱构造和单斜构造,由R1和R2组成的单斜构造是区内最主要的赋矿构造(图1)。

矿区内及周边均没有发现岩浆岩出露。区内围岩蚀变主要表现为区域变质,以硅化、大理岩化、绢云母化等为主,硅化和绢云母化与矿化关系密切。

1.2矿体特征

矿区铜钴矿床包括K和M两个矿段,主要沿东西向呈层状展布,长约1600m,南北宽约150m,两者之间无矿地段约250m(图2)。

K矿段铜矿体呈厚大板状,为半隐伏矿体,东西长约600m,厚约30~80m,倾向南,倾角平均65。,主要赋存于R2的RAT.Gr-SDB地层中,走向和倾向上均连续分布,深部出现分支现象,成为SDB和RSF两个分支矿体。铜矿体主要为层浸染状顺层矿化,局部见有脉状、浸染状分布的矿石。钴矿体呈透镜状产出,分布与铜矿体基本一致,从地表向深部逐渐变薄。

M矿段铜矿体整体呈厚大透镜体状,长约500m,南北宽度变化较大,约7~50m,近直立略向南倾,走向和倾向上呈舒缓波状,深部厚度变化较大,主要赋存于R1和R2.1地层中。钴矿体多呈厚大板状或透镜状产出,与铜矿体的分布基本一致,仅空间位置和矿化稍有不同,从地表向深部矿化逐渐减弱,厚度逐渐变薄。

1.3矿物成分及组构

矿石矿物中主要为孔雀石、硅孔雀石、钴华、水钴矿、黄铜矿、辉铜矿、硫铜钴矿等,少量斑铜矿、蓝辉铜矿、自然铜、蓝铜矿等。其他金属矿物主要为褐铁矿等。脉石矿物为石英、白云石、绢云母、白云母等。

根据选、冶方法及工艺流程不同,矿石划分为氧化矿石和原生矿石。矿石结构以自形-它形粒状结构、隐晶结构、包含结构为主,少量交代假象结构、纤柱状结构、粒状结构、反应边结构等。浅部氧化矿石构造以浸染状、顺层浸染状构造为主,其次为条带状、细脉状、角砾状、皮壳状构造等。地表矿石受氧化淋滤影响,构造以蜂窝状、孔洞状构造为主。深部原生矿石主要为脉状、条带状、浸染状、顺层浸染状构造。

1.4矿床成因

研究人员对矿区矿床成因等提出了较合理的认识,认为矿床是经历了海相热卤水喷流-沉积交代、变质叠加改造、氧化淋滤次生富集三个阶段形成的复合成因矿床,矿床类型可定为沉积交代-变质叠加改造层状铜钴矿床。

(1)海相热卤水喷流-沉积交代阶段。中晚元古时期,裂谷盆地发生大规模火山活动,海底裂开,产生大量含矿热液。热液在运移过程中,同生断裂提供了有利的运移通道,同时在未固结的沉积物中进行沉积交代作用,伴有白云石化、硅化作用,完成铜钴元素初始富集。

(2)变质叠加改造阶段。晚元古末,板块碰撞引发造山运动,形成卢菲利弧形构造带。剧烈的构造运动产生大量热液,同时使初始沉积地层发生剧烈韧(脆)性剪切变形、褶皱和逆冲推覆,形成许多沿韧性剪切带、层间破碎带等构造薄弱部位,成为热液有利的运移通道和容矿空间。热液在运移过程中还对原始沉积地层进行变质改造,萃取周边地层中铜钴元素,使铜钴元素再次富集。

(3)氧化淋滤次生富集阶段。后期的物理和化学风化作用使近地表浅部铜钴矿体氧化,同时使有用金属元素淋滤迁移、搬运富集沉淀,形成次生氧化物富集带。

2探采对比分析

2.1矿体特征对比

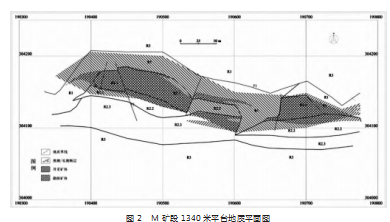

地质勘探圈定时,M矿段1340m中段矿体主要赋存于R1~R2.2地层中,矿体顶板主要为BOMZ层粉泥晶白云岩,底板为R1变泥岩和R3(RGS)层变泥岩或砂质杂砾岩层,其范围与地层的形态基本一致,呈厚大连续板状,夹石较少。实际开采发现矿体呈断续板状、透镜状,矿体分叉多,主要赋存在东西两端,中部尖断,连续性较差,夹石较多,主要与构造活动有密切关系(图2)。

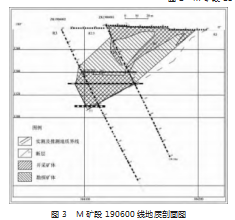

地质剖面图清晰展示了各开采中段的地质勘探矿体和实际开采矿体在横剖面上厚度变化情况(图3)。地质勘探时,由钻孔和地表探槽对矿体进行控制,仅根据较少的地质资料来判断矿体形态,各工程之间的矿体厚度变化情况不甚清楚,认为矿体在倾向上连续稳定。在实际开采过程中,随着新工程的加入,特别是槽探工程,有效控制了矿体边界,局部由于各种因素影响,矿化较弱,矿体并不是连续稳定展布,呈不规则透镜状、漏斗状,矿体平均厚度与地质勘探时所圈定的平均厚度相比变化率较大,前期勘探工作对矿体厚度控制较差。

2.2矿体储量对比

根据对比结果,M矿段的资源储量在生产勘探时基本为负变,总矿石量变化总误差率为-95.26%,铜金属量变化总误差率为-90.20%,与矿石量变化情况相似,均超出了合理范围,说明地质勘探期间采用的勘探网度对矿体的控制程度一般,矿体中间尖断是造成矿石量负变的主要原因。矿石品位变化也比较明显,为正变,铜品位变化总误差率为2.59%。

3影响储量变化因素

3.1勘探网度

矿区探采研究表明,地质勘探使用的勘查手段和方法基本合理,但不能很好地控制矿体的形态和规模。地质勘探时,以钻探和槽探为主,在矿体主要赋存地段采用100×50m控制网度布置钻孔,实际控制程度为100×(40~60)m。实际生产中发现,沿矿体走向上100m间距平行布置钻孔,不能合理控制矿体的延伸范围,不能有效控制中部尖断,沿矿体倾向上50m间距布置钻孔,工程间距过大,没有合理地控制矿体形态,不能有效控制夹石厚度,造成部分矿体圈定太大,导致储量变化较大。在后期开采中,主要使用50×50m控制网度布置钻孔,局部为50×(10~25)m,多次利用加密钻孔加强对矿体的控制,更准确地揭示出了矿体形态、厚度变化情况,取得了良好的效果。

3.2勘探类型

前期对矿体成因和形成过程认知不足,矿体形态受地层控制,但矿体整体赋存在大型构造破碎带中,长期的物理和化学风化作用使铜钴元素发生氧化,淋滤迁移,多次搬运沉积,同时受构造活动影响,矿体形态已经不是厚大板状或透镜状,变得更加复杂不规则。

地质勘探时,确定M矿段为第Ⅱ勘探类型,没有考虑到断层和氧化淋虑对矿体的影响,圈矿面积比实际大,增大了矿体形态的误差,储量受矿体形态误差的影响,直接导致储量误差增高。矿体产状较稳定,部分地段矿体受到断层破坏,矿体连续性变差,构造对矿体形状影响程度较大。矿床有用组分分布不均匀,局部品位变化较大。M矿段重新定为第Ⅲ勘探类型。

4结论

勘探强度和勘探类型直接影响了对矿体的圈定,影响了对矿体产状、规模等特征的认识。探采对比分析对地质条件类似矿床的勘查、设计及开采都有较好参考作用,后期在区内开展找矿工作时,应该加强对构造地质的研究,并选择合适的勘探网度,提高对矿体形态控制的精准度,加强对矿体规模的控制,尤其是矿体连续性的控制。

参考文献:

[1]侯晓阳,金明,白春东,等.刚果(金)加丹加省KABARE铜钴矿床地质特征及成因分析[J].地质学刊,2013,37(2):257-262.

[2]李向前,毛景文,闫艳玲,等.中非刚果(金)加丹加铜钴矿带主要矿化类型及特征[J].矿床地质,2009,28(3):366-380.[3]任宏,张作伦,张书琛,等.刚果(金)KALUMBWE-MYUNGA铜钴矿床地质特征及成因探讨[J].世界有色金属,2017(3):219-220.

[4]张磊磊,张书琛,谢添,等.刚果(金)Kalumbwe-Myunga铜钴矿区硅质岩地球化学特征及其意义[J].矿产与地质,2018,32(5):868-874.

[5]王鹏飞.刚果(金)MKM铜钴矿床地质特征[J].矿产勘查,2018,9(10):2007-2014.

[6]刘恒,李领贵,丁天柱.青海赛什塘铜矿探采对比简要分析[J].矿产勘查,2012,3(2):230-235.